拜耳:化工和制药巨头鲜为人知的黑历史

拜耳集团是一家化工和制药巨头,由弗里德里希·拜尔(Friedrich Bayer)与他的同伴约翰·弗里德里希·韦斯考特(Johann Friedrich Weskott)于1863年在德国巴门(现为伍伯塔尔的一部分)创建。现今其总部设在德国北莱茵-威斯特法伦州的勒沃库森。

2018年6月拜尔与孟山都合并,许多评论指责此次收购行为败坏了这家德国企业的声誉,因为孟山都是美国连续多年民意调查中最令人憎恶的企业之一。但拜尔自己的污点历史却鲜少有人注意。

事实上,回顾一下该企业的发家史可能有助于理解为何拜耳认为自己可以接管一家深陷争议和诉讼的公司,并通过将孟山都的产品改头换面而大赚特赚。毕竟,正如后文将提及的,一个多世纪以来,拜耳一直在从其企业罪行中不断脱身并且成功牟利。

拜耳最著名的产品可能是阿司匹林,于1899年注册商标。在拜耳公司的官方记录中,费利克斯-霍夫曼(Felix Hoffmann)于1897年发明了该产品。但据当时拜耳雇用的另一位化学家阿瑟-艾辛格伦(Arthur Eichengrün)说,是他发明了合成纯乙酰水杨酸(acetylsalicylic acid,即阿司匹林主要成分)的工艺,而不是霍夫曼 ,但由于他的犹太人身份而被拜耳剔除出这段历史。

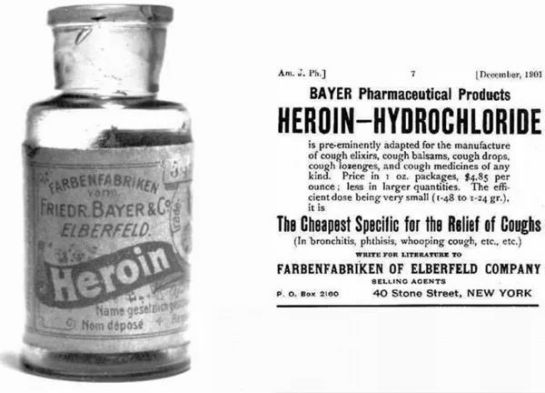

在为阿司匹林注册商标的前一年,即1898年,拜耳还曾为海洛因注册商标,并在之后将海洛因作为针对成人和儿童均“无副作用”的咳嗽药在全世界销售了几十年。尽管拜耳一直知晓公众对于海洛因强致瘾性的担忧,但仍然将海洛因宣传为适合儿童使用的药物,持续销售到二十世纪。

第一次世界大战期间,拜耳将注意力转向化学武器的制造,包括氯气。这种气体在战壕中的效果非常可怕【编者注:氯气是一种致命的化学武器,会严重损伤人的眼睛、鼻子、喉咙和肺部,最早作为染料工业的副产品被制造出来,在一战中广泛应用于化学武器】。拜耳还建立了一所“化学战学校”(School for Chemical Warfare)。也是在这一时期,拜耳与其他德国化学公司,包括巴斯夫和赫斯特,形成了密切的工作关系。

1925年拜耳作为主要的化学公司之一,与上文的其他公司合并,成立德国染料工业利益集团(Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG),简称法本公司(IG Farben AG)。法本公司是当时德国最大的公司,后来成为希特勒选举活动中最大的捐助方。希特勒上台后,法本公司与纳粹合作紧密,成为第二次世界大战中最大的暴利者。不仅如此,法本公司负责所有炸药的生产以满足德国军方需要,并系统性地洗劫欧洲占领区的化工企业,被描述为纳粹的 "工业豺狼"(industrial jackal),跟在希特勒的军队后面劫掠当地工业。

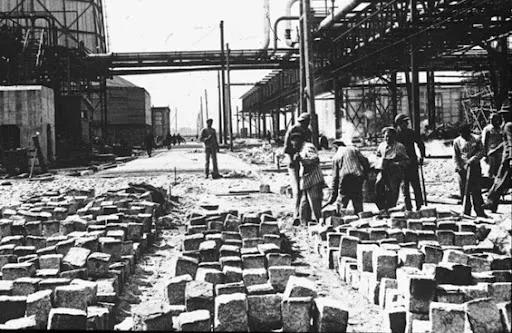

第二次世界大战期间,法本公司在其许多工厂和矿井中强迫奴役劳动。至1944年,在纳粹占领的波兰奥斯维辛地区,有超过83000名强制劳工和死囚犯,被迫为法本公司劳动。奥斯维辛作为劳动营和死亡营,死于此地的人数远超于第二次世界大战中死于战场的人数。奥斯维辛有三个主要营地:奥斯维辛一号是集中营;奥斯维辛二号(比克瑙)是灭绝营,至1944年每天约有6000人在此地被杀害;奥斯维辛三号是劳动营,为附近法本公司的丁腈橡胶厂(Buna-Werke,也被称为法本奥斯维辛分部)提供奴役劳动。

法本的奥斯维辛工厂是一个巨大的综合工业区,德国以外最大的工厂,其电力消耗量相当于整个柏林的用电量。该工厂的建成和运行都依赖强迫劳工,据保守估计至少有35000人因此死亡。1941年负责法本奥斯维辛项目的董事会成员奥托·阿姆布拉斯(Otto Armbrust)曾告诉他的同事,“我们与党卫队(SS)的新结盟是一个好消息。我们已采取各种措施整合集中营,以为公司牟利”。在奥斯维辛,不仅有成千上万的强迫劳工死于法本公司恶劣的劳作环境,那些被认为重病或太虚弱而无法劳动的集中营囚犯,还会被送进毒气室。法本公司每年向党卫队支付10万德国马克。作为回报,源源不断输送新的劳工,并处死被认为没有劳动价值的囚犯。

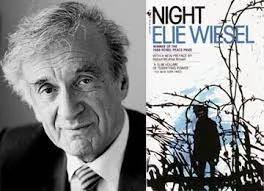

1944年,埃利-维塞尔(Elie Wiesel,大屠杀幸存者、作家、诺贝尔文学奖得主)被押送至奥斯维辛, 随后与他父亲一起被送往法本的丁腈橡胶劳动营。同年,普里莫-列维(Primo Levi,大屠杀幸存者、作家)作为在终点站被挑选出的125个劳动力之一,也被送往该劳动营。作为这125人中仅有的3名幸存者之一,列维写下了他的那段经历中令人震惊的细节:

在我到达那里的两个星期后,就已经有了固定的饥饿感,那种自由人不曾体会的持续性饥饿......。我的脚背上生着很多不会痊愈已经麻木的痈疮。我需要推马车,需要挥铁铲,我在雨中腐烂,在风中颤抖,我的身体已经不属于我:我的肚子浮肿,四肢却骨瘦如柴。

埃利-威塞尔在他关于大屠杀的个人回忆录《夜》[1]中,记录了这样一个场景,法本橡胶厂的劳工对那些在战争后期被押送到集中营的人描述,集中营中所遭受的残暴待遇与此前的劳工所经受的痛苦相比,简直不值一提:

没有水,几乎没有汤和面包。晚上零下三十多度,我们几乎赤身裸体睡觉,没有毯子。我们每天要收捡上百条尸体......工作非常辛苦...... 军队官兵得到命令,每天必须执行一定量死刑;每周必须挑选囚犯送去毒气室,毫无人性可言。

埃利-威塞尔

关于挑选囚犯送去毒气室这段罪行,党卫军使用的齐克隆B(Zyklon B)是法本公司的附属企业生产和提供的,法本公司的高管是该企业管理委员会成员。齐克隆B是一种毒性强烈的氰化物杀虫剂,法本公司持有其专利,在大屠杀期间,用来在奥斯维辛-比克瑙(Auschwitz-Birkenau)和马伊达内克(Majdanek)灭绝营杀害近百万人。在毒气室中使用的齐克隆B故意没有按照通常的生产要求加入警告性气味。此外,法本公司还向党卫军提供用于焚烧尸体的甲醇。

1946年纽伦堡的战争罪行审判庭得出结论:如果没有法本公司,第二次世界大战根本不可能发生。首席检察官泰尔福德-泰勒(Telford Taylor)警告说。

这些公司才是最主要的战争罪犯,而不是疯狂的纳粹狂热分子。如果不把这些公司的罪行公之于众,如果不对他们进行惩罚,未来他们将对世界和平构成比希特勒(如果他还活着的话)更大的威胁。

检方的起诉书中陈述道,法本公司的行为使“世界上所有人民的生活和幸福都受到了不利的影响”。同等严重的指控还包括煽动战争罪和杀害奴工罪。这位纽伦堡首席检察官在其开场陈述中指出:“起诉书控诉这些人对人类历史上最惨烈和灾难性的战争负有主要责任,指控他们曾进行大规模的奴役、掠夺和谋杀的罪行。”

引述纽伦堡检察官的陈述,

我们见证了法本与纳粹暴政融为一体,公司的技术人员天才在生产对于重建德国战争机器来说至关重要的商品,这些人出现在赫尔曼-戈林的随行人员中,隶属于负责经济规划和战争动员的最高级别小组;

我们见证了法本准备好进行杀戮,并在随后通过对无助的占领国进行经济征服而迅速膨胀起来;

面对工人短缺问题,我们见证了法本公司转向戈林和希姆莱[2],说服这些重要人物召集集中营的囚犯作为法本战争机器的工具;

我们见证了这些可怜的工人成千上万地死去,一些人死在法本的建筑工地上,更多的人在法本榨干他们悲惨的身体后死在奥斯维辛毒气室里......

实际上,有数百万人在法本一个重要项目的后院里被处死(法本在这个项目中投入了6亿帝国马克的资金)。

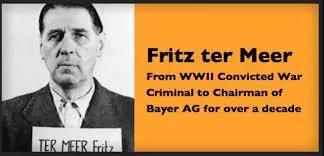

尽管纽伦堡法庭以危害人类罪为由起诉了24名法本公司董事会成员和高管,但其中只有13人被判处监禁,而他们所获得的刑罚之轻,以至于纽伦堡首席检察官将其描述为“还不及偷鸡贼所受的惩罚”。到20世纪50年代初,这群被判犯有奴役、抢劫和大屠杀罪名的人又回到拜耳、赫司特和巴斯夫担任高管。这三家公司均成立自法本公司1952年的资产重组,且这几家公司的所有者也曾是法本公司的股东。因此,尽管法本公司因罪行严重而不被容忍其继续存在,但它却被其成员公司(如拜耳等法本公司合并前的组成公司)延续下去。这些公司的持股人和高层管理者曾经也是法本公司的控制者。那些曾经帮助希特勒上台,并为其侵略战争和大屠杀提供技术知识的人,重新控制了这个行业。

拜耳公司的高管弗里茨-特米尔(Fritz ter Meer)是罪犯回归的典型。作为法本多年的高管,他曾是其监事会中最资深的科学家和技术委员会主席,他于1937年加入纳粹党,是负责法本公司奥斯维辛工厂建造的执行官,数以万计的奴隶劳动者在这里丧生。特米尔作为造访过奥斯维辛,并不断收到详细报告的管理者,没有人会相信他不清楚那里发生着怎样的人间惨剧。纽伦堡战争罪法庭裁定他犯有掠夺、奴役和大规模谋杀罪,特米尔因此成为法本公司董事会成员中获刑最重的一位。但是,尽管特米尔被认为是使战争成为可能的那群人中罪责最大的一位,他仍然于1952年出狱。到1956年,他已成为拜耳公司监事会主席,这个职位他一直担任到1964年。即使在今天,拜耳公司仍在继续纪念这位被定罪的大屠杀者。例如,在2006年万圣节,该公司向特米尔位于德国克雷菲尔德-乌尔丁(Krefeld-Uerdingen)的坟墓敬献了一个大型纪念花圈。然而,几十年来,拜尔公司拒绝向幸存的奴隶劳工支付赔偿。只有到战争结束五十多年之后,通过大规模国际化抗议,拜耳公司才最终同意支付赔偿。

拜耳公司的高管弗里茨-特米尔

拜耳在战后继续发展,最终比法本公司巅峰时期规模还大。即使作为法本的一部分,拜耳也保持了其在药品方面的优势。事实上,在奥斯维辛集中营和其他集中营,许多科学实验是以拜耳的名义进行的。法本公司资助了奥斯维辛-比克瑙灭绝营臭名昭著的“死亡天使”约瑟夫-门格勒(Josef Mengele)的研究,他的一些实验利用了拜耳提供的病菌和药品。威廉-曼(Wilhelm Mann)是法本制药委员会的负责人,其父亲曾是拜耳制药部门的负责人。他写信给奥斯维辛的一名党卫军联系人, 说道:“我已经附上了第一张支票,门格勒博士的实验应该继续进行,正如我们都同意的那样。希特勒万岁。”

驻扎在奥斯维辛的党卫军少校赫尔穆特-维特(Helmuth Vetter)博士也是法本的员工,他根据拜尔公司的命令,参与了人体医学实验。许多囚犯因这些实验而死亡。维特于1947年被判犯有战争罪,并于1949年被处决,但拜耳在其中扮演的角色在后来才慢慢被揭示出来。在奥斯维辛集中营的档案中,发现了集中营指挥官和拜耳之间的通信,它涉及到以实验为由,出售150名女囚的问题,并涉及讨价还价。其中一份信件指出:“实验已经进行,所有试验者都死了。我们将很快与你联系,以相同的价格出售新的货物”。根据党卫军医生霍芬博士在纽伦堡战争罪法庭上的证词。

众所周知,特别是在德国科学界,党卫军自身并没有可供摆布使用的有名科学家。很明显,在集中营里用法本制剂进行的实验只是为了法本的利益,它想尽一切办法来确定这些制剂的有效性。他们让党卫军处理集中营中的--我可以说--肮脏的工作。法本公司的目的并不是要把这些事情公之于众,而是要在试验的周围放上烟幕,以便......他们可以把任何利润留给自己。不是党卫军,而是法本公司从集中营的实验中获得好处。

战后,拜耳发展成为世界第三大制药公司。在20世纪80年代中期,拜耳是销售一款用于治疗血友病、名叫凝血因子VIII(Factor VIII)药物的公司之一。但凝血因子VIII感染了艾滋病病毒,仅仅只在美国,它就感染了成千上万的血友病患者,其中许多人死于这场史上最严重的与药物有关的医学灾难。但是直至2003年,《纽约时报》才揭露,尽管在1984年2月安全可靠的药物就被研制出来了,但是拜耳为了省钱,继续生产这种具有感染性的药并出售给亚洲和拉丁美洲。负责调查这桩丑闻的西德尼·M·沃尔夫(Sidney M. Wolfe)博士评论说“这是我见过的最具罪证的(incriminating)制药行业的内部文件。”

20世纪90年代早期,据说拜耳公司在对抗生素环丙沙星(Ciproxin)的试验中,由于没有披露关键的安全信息,导致患者面临潜在的致命感染风险。多达650位患者在手术中使用了环丙沙星,但他们的医生不知道环丙沙星和其他药物会发生严重反应,削弱杀菌的效果,而拜耳早在1989年的研究就已经发现这一问题。

2001年,拜耳不得不召回其抗胆固醇药物拜可(Baycol/Lipobay),该药物后来导致100多人死亡和1600多人受伤。德国卫生部长指责拜耳公司在告知柏林政府近2个月之前就已经掌握研究文件,这些文件早就证明了拜可的致命副作用。

有人认为,受拜可丑闻的影响,拜耳才在2001年10月收购了竞争对手法国安万特公司(Aventis)的作物科学部门。后者已收购了赫斯特(Hoechst)公司的部分股权。拜耳作物科学(Bayer CropScience)成立于2002年,当时拜耳公司收购了安万特作物科学公司,这是当时拜耳历史上最大的一笔收购。收购后,拜耳将其与自己的农化部门(Bayer Pflanzenschutz或“拜耳作物保护”)合并。通过收购安万特作物科学,比利时生物技术公司“植物基因系统”(Plant Genetic Systems)公司也成为拜耳的一部分。

如今拜耳作物科学是拜耳的核心业务部门之一,它包括:

拜耳医疗:药品、医疗设施及诊断设备;

拜耳材料科学AG:高分子和塑料;

拜耳作物科学:基改作物和农用化学品;

拜耳收购孟山都,使其成为世界领先的农药制造商和世界上最大的种子公司。但即使是收购孟山都之前,欧洲国家的大部分的基改田间实验,都是由拜耳作物科学主导的。拜耳的主要基改作物名为“自由链”(Liberty Link),它们被设计成可以抵抗一种名叫“自由”(Liberty)的除草剂。“自由”是拜耳草铵膦(glufosinate)除草剂的商标名。孟山都的抗农达作物和拜耳的抗自由链作物是两种主要的抗除草剂基改作物,但草铵膦是一种有争议的除草剂。

在2009年1月,欧洲议会投票禁止使用致癌、致突变或具有生殖毒性的杀虫剂。因此,草铵膦的使用许可证将不会再更新。欧洲食品安全局(EFSA)的一项评估指出,草铵膦对哺乳动物具有高风险。草铵膦具有生殖毒性,因为对大鼠的实验结果显示,草铵膦能导致早产、宫内死亡和流产。日本的研究表明,草铵膦会妨碍人脑的发育和活动。

更有争议性的是拜耳销售的新烟碱类(neonicotinoid)杀虫剂,因为世界各地的科学家发现这类杀虫剂是导致蜜蜂死亡的主要原因。20多年以来,专家一直警告人们新烟碱类杀虫剂的负面影响,并发表了一系列有关这一主题的研究。2008年5月,德国当局认为噻虫胺(clothianidin,一种新烟碱类杀虫剂)导致了数百万只蜜蜂死亡,德国消费者保护和食品安全联邦办公室(BVL)暂停了八种农药种子处理产品的注册,包括用于玉米和油菜花的噻虫胺和吡虫啉(imidacloprid)。最后,为了保护蜜蜂,欧盟在2018年禁止在户外使用所有新烟碱类杀虫剂,包括噻虫胺、吡虫啉和噻虫嗪(thiamethoxam)。自此,拜耳公司一直顽固抵抗,试图在法庭上推翻这些禁令。

在2008年,拜耳作物科学公司在其美国一家农药生产设施发生爆炸后,它就处于另一场巨大争议的中心。美国国会调查发现,生产设施的安全系统存在漏洞,紧急程序有致命的缺陷,并且员工缺乏专业训练,这才导致了爆炸,致使两名员工死亡。该地区显然勉强躲过了一场可能会超过1984年博帕尔[3](Bhopal)事故的大灾难。根据国会的调查:

经委员会调查证实,拜耳公司对地方、县和州的应急响应人员采取了保密活动;给联邦调查人员提供受限制的信息;暗中破坏关注拜耳引发危害的新闻机构和公民团体;向公众提供不准确和误导性信息。

拜耳作物科学公司在化学爆炸后故意移走并销毁了证据。

甚至在与孟山都合并之前,拜耳作物科学就卷入了许多与基改作物有关的争议,最引人注目的可能是2006年拜耳未经批准的Liberty Link基改大米污染了美国大部分长粒大米供应。这导致了美国稻米行业有史以来最严重的危机:

1.超过40%的美国大米出口受到负面影响

2.多个联邦诉讼

3.和25个欧盟成员国陷入贸易僵持(standstill)

4.其他贸易国家禁止进口美国长粒大米

5.许多其他国家要求测试所有从美国进口的大米

6.一些市场的中短粒米也受到影响

7. 美国大米中发现拜耳的另一种未获批准的基改大米LL62

8.美国农民被警告他们再也不能合法地宣称自己的作物“无基改”

很明显,将安万特作物科学出售给拜耳的一个关键原因是另一场相似的基改玉米危机,这个危机涉及一种名叫星链(Starlink)的基改玉米。尽管这种玉米仅被批准用于动物饲料或工业用途,但是2000年10月,它却出现在了美国的食品供应中。这一事件引发了安万特基改玉米的惨败。星链玉米没有被批准可供人类食用,因为美国环境保护署(Environmental Protection Agency)不能排除人类对它过敏的可能。该机构对安万特星链玉米的批准是以这种玉米不用于人类食用为条件的。星链玉米的惨败最终导致了300多种美国食品品牌的大规模召回,原因是相当多的食品里面都含有这种基改玉米的成分。

美国广播公司(ABC)在2000年11月底的新闻报道说:“在爱荷华州,星链玉米只占全部玉米作物的1%,只有1%。它污染了50%的收成。”“星链”基因也意外地出现在另一家公司的玉米和美国的出口玉米中。美国合众国际新闻社(United Press International)报道,“安万特作物科学公司无法解释,为什么除了星链,另一种玉米也在生产Cry9C蛋白。”美国与玉米出口大国交易受损严重。联邦官员认为,基改玉米未经授权就出现在食品供应链中,这完全是制造商的责任。

拜耳首席执行官沃纳·鲍曼(Werner Baumann)和当时的董事长沃纳·温宁(Werner Wenning)决定以630亿美元收购孟山都,这是德国企业有史以来最大的外国企业收购案,也是有记录以来最大的现金出价(cash bid)。正是在上述背景下,现在人们普遍认为,这次收购是有史以来最灾难性的企业收购之一。它使拜耳卷入了涉及农达(Roundup)、多氯联苯(PCBs)、橙剂(Agent Orange)、基改作物和麦草畏(dicamba)的激烈争议和法庭中,并且引起了股东的公开反对。麦草畏的丑闻被作家兼专栏作家汤姆·菲尔波特(Tom Philpott)称为“我们这个时代最大的企业犯罪之一”。

不过,正如我们所看到的,拜耳自己的企业犯罪记录完全和孟山都[4]一样黑暗。不过,到目前为止,拜耳在隐藏其历史阴暗面[5]却更胜一筹。

注释:

[1]https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%9C/10670667066

[2]译者注:戈林,赫尔曼·威廉·戈林,Hermann Wilhelm Göring,纳粹德国党政军领袖,在纳粹党内影响巨大,曾被希特勒指定为接班人;希姆莱,海因里希·鲁伊特伯德·希姆莱,Heinrich Luitpold Himmler,曾任纳粹德国内政部长、党卫队全国领袖,纳粹大屠杀的主要策划者

[3]印度博帕尔事件是1984年12月3日,美国联合碳化公司在印度博帕尔市的农药厂因管理混乱,操作不当,致使地下储罐内剧毒的甲基异氰酸酯因压力升高而爆炸外泄。45吨毒气形成一股浓密的烟雾,以每小时5000米的速度袭击了博帕尔市区。死亡近两万人,受害20多万人,5万人失明,孕妇流产或产下死婴,受害面积40平方公里,数千头牲畜被毒死。

引自:百度百科,

https://baike.baidu.com/item/1984%E5%B9%B4%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E5%8D%9A%E5%B8%95%E5%B0%94%E4%BA%8B%E4%BB%B6/12787964?fr=aladdin。

[4]https://www.gmwatch.org/en/articles/gm-firms/monsanto-a-history

[5]/gm-firms/11154-bayer-resources

文章来源:GMWatch

原文链接:

https://www.gmwatch.org/en/gm-firms/11153-bayer-a-history

图片来源:网络