“讨伐”天坑专业的背后,是包办志愿的父母和迷茫的学生们

高考志愿选择年年都是热门话题,今年高考报志愿这段时间,各方对于“天坑专业”的讨论格外热烈。张雪峰一句“孩子非要报新闻学,我一定会把他打晕”的激起了持久的舆论热潮,这不仅是因为张雪峰的影响力,更是源于对专业选择的普遍焦虑。

家长和舆论场对专业选择的焦虑,说到底还是对未来就业的担心。近年来,就业观念和专业选择观念比起过去要更加现实甚至功利,对专业的评价也多了几分苛刻。

北京大学教育学院教授岳昌君综合了多年的《全国高校毕业生就业调查包括》数据,在今年5月发表了一项回顾历年高校毕业生就业观念变化的研究。

2003到2021年,高校毕业生的就业观念一直最看重“发展前景好”,但“利于施展个人的才干”地位逐渐下跌,从第2位跌到第5位。最高到过第3位的“符合自己的兴趣爱好”一路下跌到第7。“福利待遇好”“经济收入高”“工作稳定”后来居上,抢占了2、3、4位。

也就是说,随着时间推移,经济待遇、福利、工作稳定这些“硬指标”,成为了选择工作的关键,至于个人的才能和兴趣重要性则有所下降。按作者的总结,数据显示出“对经济价值的重视程度超过个人价值[1]。”就业的选择越来越现实。

这在专业选择的观念上也有体现,根据《第一财经》的报道2013年到2022年的这十年间,百度高考大数据前5热门的专业中,工科类占比逐渐提升。2013到2014年以人文社科类为主。而到了2020年,前5中工科已占据四席[2]。

有钱人家的孩子也不选文科了

舆论关注度可能还不足以准确地反映专业选择趋势的变化,毕竟对于新兴专业大家会更愿意去了解,搜索热门也未必代表报考时的热门。但从现实的报考数据来看,热门专业也在变得更抢手。

2017年,复旦大学胡安宁教授和香港科技大学吴晓刚教授合作完成的一项研究发现,家庭出身优越的学生更倾向于在大学选文科专业。当控制其他变量的情况下情况下,家庭社会经济地位得分每增加1分,选择理工科大类的可能性减小10.33%。考虑到文科专业的平均工资往往低于理工科专业,也能说明高收入、就业好的专业,并不是一直是所有考生理所当然的第一选择[3]。

北京大学教育学院研究员郭丛斌的一项研究,提供了更具体的视角。这项研究显示,考虑较高级别院校的“冷门专业”和较低级别院校的“热门专业”时。家庭背景相对优越的学生更容易优先选择选学校,而家庭背景弱势的学生,更容易选择热门专业[4]。换句话说,家庭优越的学生更有余裕,不一定要选择最热门和赚钱的专业,而是选择在更好的大学接受教育,在相对冷门的专业慢慢求发展。

但今年的一项对于五所不同层次高校2022年新生的研究发现,较低收入家庭子女选择人文、社会科学类专业的概率之比分别是较高收入家庭的 3.748倍和 3.217 倍。似乎即使是家庭条件相对优越的学生,现在也失去了选择冷门专业慢慢发展的余裕和耐心,转而追求前景更明确的热门专业。好大学已经不够了,必须要选择好大学好专业。

论文作者认为,这一方面来自新高考改革采取专业加院校的录取方式,强调了专业的重要性。另一方面的猜测则是,这次调查的考生省份都是第三产业发达的地区,疫情对这些家庭的经济条件和未来预期上的冲击可想而知[5]。

曾任普林斯顿大学和布朗大学教育经济学博士后、目前在华东师范大学教育经济实验室做访问教授的叶晓阳,连续多年在做免费志愿咨询工作。在他看来,随着劳动力市场对专业技能要求的提高,以及就业竞争的增加,报考学生和家长对专业的要求比过去更焦虑,甚至更短视。

根据叶晓阳的观察。近几年志愿咨询碰到的考生和父母,从高分到低分普遍都为报志愿焦虑,除非分太低根本不考虑报志愿的问题。即使是所谓的高考的状元,他们同样焦虑。站在学生的角度,焦虑来自两个方面。一方面不确定专业的未来会如何变化,另一方面也没有认识到自己的兴趣所在。如果能确定自己想要学什么,报志愿的焦虑会减轻很多。

两种焦虑的叠加,会引起人固有的行为偏差。叶晓阳解释,当面临不确定性的困扰的时候,人首先极其希望立刻得到一个确定性的答案,会更加倾向于去接受短平快的信息。如果有所谓专家以不容置疑的口气推荐或者否定某些专业。考生和家长可能像抓到救命稻草一样。第二点则是更依赖于外界的建议,考生在压力下往往把选择权交给家长甚至付费志愿咨询。

追逐热门专业的背后,是对个人兴趣的漠视

“焦虑来源于不确定,你不知道未来会发生什么,所以现在也不知道怎么选。那解决焦虑的办法只有一个:认真收集、分析信息,消减不确定性。”叶晓阳说。

但越是不确定的情况,人越想抓住确定的答案。焦虑之下,一考定终身已经不够,一报也要定终身。学生和家长都在试图用最简单的方法,找出好专业和坏专业,这也让专业的风评变得两极化。

两极化之下,很多学生与家长做出的一个下意识的选择便是追逐热门专业。一个例子是,今年报考期间,过去平平无奇的汉语言文学专业,因为考公的优势被归为“法皇汉帝宇宙机(法律、汉语言、计算机)”,成了文科最受热捧的专业之一。曾经被称为天坑专业生化环材,在疫情之后由于医药领域的热门有所抬头。前几年火爆的人工智能专业,今年的热度有所降温。

这种追逐热门专业的情况,在叶晓阳看来是一个专业选择上的误区。所谓的好坏专业,其实并没有一个大家普遍承认的标准,即便目前普遍使用的就业率等等标准,也只能说明其目前的就业情况,几年后的就业前景,甚至几十年后的发展前景,其实并没有人能说清楚。而目前扎堆热门专业导致相关录取分数线飙升的情况,更像是整个社会情绪酝酿的产物。

在这种情况下,参与付费志愿咨询的学生和家长,最追求的是这些咨询“能给解决方案。”有时候这些报考建议听起来还像是不为人知的捷径,能靠信息差给学生带来别人拿不到的红利。但这里缺失的,还是学生自己的意愿。

不可否认的是,专业间就业率和收入差异确实存在,而且非常明显。来自美国的研究发现,选择电气工程的男生比选择通用专业的男生,平均工资要高75%,这几乎就是大学毕业生和高中毕业生的工资差距。中国高校中同样存在类似的状况,叶晓阳在讲座中分享过华北电力大学的就业数据,发现在2017年该校自动化就业率达到100%,但一些专业却达不到80%。

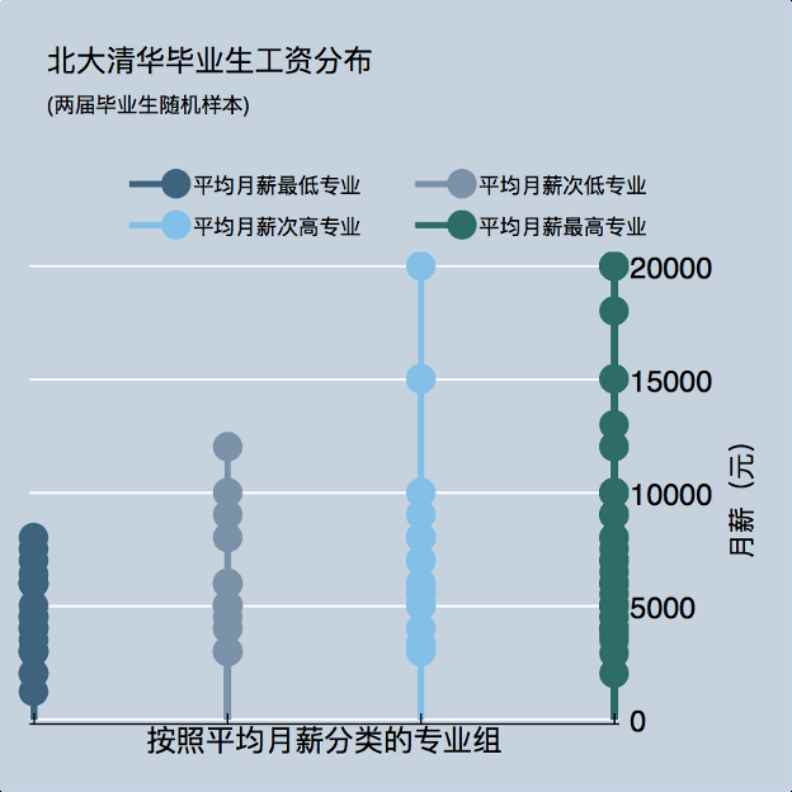

哪怕是在最顶尖的大学,专业之间仍然存在平均(短期)回报的差异。叶晓阳利用北大清华毕业生工资分布发现,平均月薪最低的专业的毕业生,没有月薪超过1万元的;平均月薪最高专业的毕业生,则有不少月薪超过1万元。

另外,高收入专业的收入也只是平均值,然而,专业之间的平均回报差异,可能远小于专业内部不同学生之间的差异。也是在上面这个北大清华的例子里,即使是平均月薪最高的专业,也有相当一部分人月薪落入了一万以下,和平均月薪最低的专业拉不开差距。平均最低专业的毕业生如果成为行业里收入最高的一部分人,收入在高收入专业里也是中游水平,高于那些高收入专业、行业里收入相对较低的人。再考虑到高收入专业和低收入专业的高考分数差距,专业带来的增值可能没有印象中那么夸张。

从这个意义上,只考虑专业前景往往是不够的,叶晓阳表示,如果一个学生选专业不针对自己的具体情况,不认真考虑兴趣、特长、能力和对未来的规划,就不可能找到⼀个属于自己的“好”专业,毕竟,大学的专业很大程度上会决定未来几十年从事的职业,相比总在变化的专业前景,可能遵循内心,踏实勤奋地做自己想做的事才是最好的选择。

叶晓阳评价:现在借助学生和家长焦虑的付费志愿咨询,强调的还是专业的前景,他们“过分强调了专业的平均前景,而忽略掉了学生的个人特质。我不认为这样的咨询,能帮助每个个体都选择一个合适的专业。”

叶晓阳提到了自己正在和合作者正在进行的一个如何改进中国临床医学教育的长期大型研究项目。临床医学是近几年高考志愿填报中的“顶配热门专业”。但他们发现,有超过20%的临床医学的本科生在本科毕业过后不愿意继续医学事业。这造成了巨大的资源错配,不仅浪费了学生五年学习的宝贵时间,也浪费了国家对高等教育的大量补贴。

在叶晓阳看来,如果有更好的机制、政策、帮扶手段,帮助真正有兴趣、有能力从事临床医学事业的同学,选择这个专业,并在专业学习上持续进步,那将是造福于未来若干代人的伟大事业。相比于帮助学生进入到“别人口中的好专业”,从公共政策的角度,如何帮助学生进入到最适合自己的专业和职业轨道,才是能够增进社会福利的必由之路。

自主选择的缺失,是中国教育的短板

叶晓阳告诉《知识分子》,今年他有一个显著地观察,做报志愿咨询时几乎都是家长跟他打交道,直接和他打交道的学生进一步减少了,家长好像包办了一切。

那些被家长拉来做咨询的学生,说的最多的是“我不知道说什么”“我也不知道该怎么选”,很多学生不知道如何自己主动去探索、去寻找,只能把难题交还给父母,对填报志愿没有经验的父母自然会求助外界,这也是付费填报志愿咨询热的原因。

叶晓阳认为,高考志愿选择的过程,实际是一个自我教育、自我规划的过程。启发学生了解自己的兴趣,让学生自主地做出决策,也是叶晓阳做志愿咨询一直坚持的原则。

在不确定性增加的年代,没有了公认的最佳选项,这种自主决策的能力无疑是更珍贵的。不仅是在技术上能帮助人做出合适的选择,更重要的是把握自己的人生道路,不会在选项里迷失。只靠依赖父母、付费志愿咨询直接给出一个答案,是锻炼不了这种能力的。

但现实是,很多学生放弃了这个机会,反而让家长和报志愿咨询机构替他们做出了人生中的重要决定。对他们来说,报志愿也像是做一道题,总是可以找到正确的答案,至于自己的意愿、兴趣,自己的人生规划,似乎从来不是重要的事。

“实际上报志愿不是像高考一样去做一道答案确定的题目,而是学生自己的选择,由学生自己去整体规划接下来的大学生活。包括大学毕业过后,未来的职业生涯应该你想要去怎么去度过,是这样一个过程。很多人是本末倒置、舍本逐末了。”叶晓阳说。

学生把选择权力交给家长、交给付费报志愿咨询机构,得来的往往是这样的答案:“学这个专业容易进本地体制内”“家庭条件一般的学生应该这么选”“是女生就不要报这个专业”,有的付费志愿咨询还会建议女生去哪个专业找对象。这里有社会的偏见、家人的期待,唯独没有学生自身意愿的一席之地。

这种自主决策能力的缺失,在叶晓阳来看是中国教育的短板。叶晓阳曾在访谈节目中表示,我们的社会太过依赖所谓的确定性,以为按图索骥去升级打怪就能一劳永逸;比如考上了清华,就希望孩子一定可以做到高管。太过相信确定性,加上中国大学单一的校园标准,扼杀了学生选择的多元性。学生们更愿意追去高排名的学校、热门的专业,按部就班的仿效前人,做着随大流的选择。好像有一本人生的通关秘籍,按照它行动就能一步步打通人生的游戏,最终却忘了寻找自己,发展自己。但生活的现实是变数很多的,“人生其实是一个概率性事件,生活不会给我们任何确定性的承诺;它不是去攀登一座确定的山,而是去发明每个人自己的远山。”

国外的同龄人怎么做的?

在选专业这件事上。如何让学生通过自己的探索,逐步了解自身的兴趣,做出合适的选择?美国一项针对几所大学的研究给出了一个可以参考的例子。

这项研究追踪调查了47位学生的专业选择过程。在刚入学时,调查显示三分之一的学生在入读大学前完全没考虑过专业的问题。即使有些人在高中前就有着童年梦想,到了大学他们的想法也不那么坚定了。平均下来,每个人感兴趣的专业有2.7个。[6]

但他们不会在这个懵懂的时间段,被催着用几周时间完成专业的选择。按照学校的制度,他们可以在开学选择专业,也可以在大一下或者大二上第二次选择专业。在不到一年的时间里,他们的选择开始坚定起来,15%的人已经决定了专业选择。通过一年的学习,这些学生已经对专业和就业市场了解很多,但他们了解更多的是自己。

调查发现,决定美国大学生第二次选择的主要是学生的兴趣的转变。大部分学生选择专业都是把自我价值放在第一位,再谈其他一些现实的考虑。很多人会用“激情”这个词,“学了这个专业以后能做的工作,我会喜欢吗”,是很多学生选择专业的关键问题。因此尽管是自由选择专业,也没有出现大家都去内卷竞争少数热门专业的情况,选择商科这个最热门专业的人只有一半左右。

至于专业的薪资前景,只有少部分人最看重这个因素。大部分人薪资的要求是“合适”。当专业薪资平均到达最低门槛,其他选择因素就会占据上风。

职业生涯规划课也帮助学生排除一些误解,让他们能够按照自己的喜好进行选择。课程安排学生进行自我评估、撰写自我反思论文、与感兴趣行业的专业人士进行访谈、参加招聘会等,但最重要的还不是这些技术,而是心理上的疏导。

美国学生其实也有着中国学生有着类似的担心,认为现在选择的专业就等于以后的职业,因此对选择专业很犹豫。但生涯规划课老师用自身还有嘉宾们的例子告诉学生,职业道路其实是多变的。

上过这门课之后,很多学生表示感到安慰。和国内把专业选择和人生绑定的气氛相反,这门课上没有“一报定终身”这种说法,而是告诉学生选择一个专业,并不意味着签订一份永久合同。专业选择是人生的重大选择,但在所学的专业之外,生活中仍然有“做其他事情的空间。”

中国部分大学也有大类招生入学,大二分专业的制度,大类招生往往没带来对学生自身特点的了解和发掘,反而是逼着学生在大一为高分专业继续内卷竞争。

叶晓阳表示,中国大类招生受到最大的限制是学生的专业选择不自由。大类招生考入学校,不意味着之后可以自由选择。而且,各个学校专业分流的方案也非常不一样,有些地方必须竞争GPA。这造成学生的行为出现了偏差,比如出现所谓的“大一再战一年高三”现象。

相似的制度,却给人一种南橘北枳的观感。这种短视,带来的是对长期教育的忽视。

叶晓阳经常对学生说的一句话是“时间是一个连续变量”,无论高考和报志愿有多重要,不要过分地去划分时间节点。高考和报志愿固然重要,但是不仅要考虑一城一地的得失,更要考虑一个人更漫长的人生时间线上更想做什么,应该培养什么样的能力,如何去实现。从最实际的效用函数来看,如果学生们“升级打怪”的下一站是本科毕业后的出路选择,不管是读研、留学还是工作,以本科三年级结束的时间点来计算,下一阶段的征程已经不足三年了,也已经在志愿填报或者等待录取结果的或焦急或喜悦的夏日里悄悄开始了。

这也是长期教育培养的目标,关注长期,关注自己想做的事情,积极行动,或许就是抵抗焦虑环境的最佳方法。