卢荻 : “中等收入陷阱”,谁布下的?

本文原载《明报》2024年8月9日,之后略有修改。保马得到作者授权发布,感谢卢荻老师对保马的大力支持。

“中等收入陷阱”,谁布下的?

文 | 卢荻

《2024年世界发展报告》以“中等收入陷阱”为标题在8月6日面世,此前,世界银行先行公布其主题和核心信息,并作出重点介绍和引申阐释。这份报告对处于经济发展转折阶段的今日中国颇有意义,事实上,报告中列出的面对中等收入陷阱的艰巨挑战的一大群国家,中国正是位居名单的首位。

所谓中等收入陷阱的提法,一方面在认知上指向定义问题和相应的统计现象,另一方面在现实关怀上又蕴含着特定的判断和行动倡议,而世界银行的报告正是就此提出一系列政策要求,作为应对挑战的指引和承诺。那么,这些判断、倡议、要求、指引、承诺,如何构成对世界发展的实际历史经验的解释,是否可信?

以收入划分群体的世界

世界银行按照经济发展水平将世界各国划分为四个群体,即,低收入经济体,中等收入经济体(内里再划分出下中等收入和上中等收入两个群体)、高收入经济体。其中,中等收入经济体的收入水平,在2023年是人均国民总收入(GNI)在当年价格1136美元至13845美元之间。同年,全球共有108个国家位居中等收入群体,近60亿的人口占全球的75%;从而,中等收入经济体能否成功跻身高收入经济体行列,实际上就是代表了世界发展的主导表现。

《2024世界发展报告》的主题是“中等收入陷阱”

所谓中等收入陷阱,其实就是指跨越高收入门槛的世界范围的普遍失败经验:自1990年以来,全球共有34个国家跨过这个门槛,然而它们都是人口小国,所代表的也只是特例,其中超过三分之一要么得益于加入欧盟,要么得益于新发现的石油资源。世界范围的常态是,高收入经济体占全球人口的比重,自1960年的30%下降至1980年的25%,随后在整个新自由主义全球化年代仍是持续节节下降,至2000年降至20%,至2023年再降至17%。

同样的趋势也见之于收入水平的差距。全部中等收入经济体的人均国民总收入与高收入经济体的比率,在1960年是9%,至1980年降至8%,至2000年再降至5%,惟有至2023年回升到13%的水平。而新世纪以来的回升其实是有赖于中国特例:中国之外的全部中等收入经济体,其人均国民总收入与高收入经济体的比率在1960年是11%,至1980年降至10%,至2000年降至6%,至2023年回升到9%,却也还是达不到60多年前或全球化年代开始時的水平。

从这些统计数据可见,60多年来尤其是全球化年代,现实世界确实是以发展失落为主导趋势,中等收入陷阱的提法有其根据。问题是,为什么有这个陷阱?

陷阱何来?如何应对?

关于中等收入陷阱的由来,一般的解释是:中等收入经济体在世界市场上欠缺竞争优势,它们在劳动密集、低增加值的产业上因为劳动力成本较高而无法与低收入经济体竞争,在资本密集、高增加值的产业上则因为技术水平较低而无法与高收入经济体竞争。

这个解释其实是来自世界银行早自本世纪初的研究,而《2024年世界发展报告》更是在此基础上加上三个新因素,构成对中等收入经济体的更加艰巨、严峻的挑战,即:发达国家的贸易保护主义高涨、世界范围的债务忧患、以及应对全球气候变化所强制要求的绿色转型。这样,中等收入经济体的发展空间更加狭窄,掉落进发展陷阱的风险更加巨大。

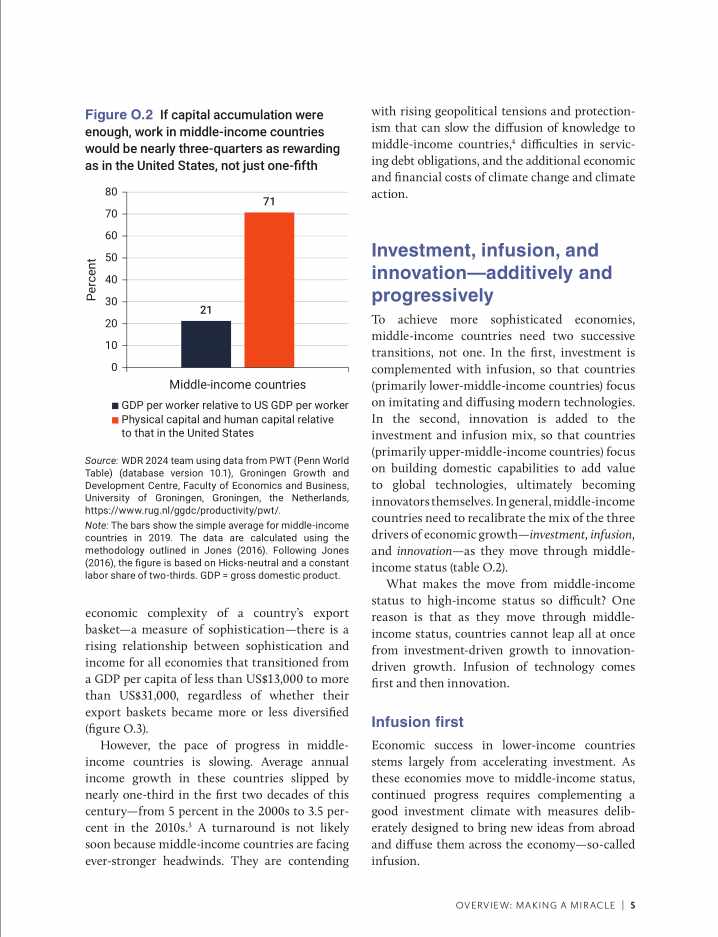

基于上述解释和判断,《2024年世界发展报告》提出,发展中国家应该依循一种“3i”战略以避开发展陷阱,即:投资(investment),引进(infusion),创新(innovation)。低收入经济体应该专注于促进投资,作为发展的主要动力。下中等收入经济体应该专注于促进投资加引进,后者指的是引进国外先进技术并在国内推广应用。上中等收入经济体则应该专注于促进投资加引进再加创新,而创新所指向的不仅是消化、吸收国外技术,还必须参与推动世界前沿技术的发展。

世界银行提出"3i"战略

值得留意,报告对所有的发展中经济体、以及每个经济体的不同发展阶段,都是强调促进投资,意味着投资作为引进和创新的必要条件,其实也就是强调构建“能力”(capabilities)的重要性。这是根本地背离了新自由主义高峰时代的主导信条,后者的诸如“形成正确的相对价格”和“形成正确的产权安排”等等格言,所强调的是只要是市场决定的“诱因”(incentives)就会自动带来竞争力、就会自然而然地避开陷阱并促进发展。由此引申,报告所倡议的促进投资、引进和创新的政策和制度环境,就不再是市场原教旨主义,而是类似于中国政府和学术界的主导信条的“有效市场、有为政府”组合。

欠缺系统视野,对极有限

《2024年世界发展报告》对中等收入陷阱的判断和应对倡议,在一般层面上假设陷阱的风险是天注定、必不可免,在具体层面上则假设陷阱的直接触发机制是市场竞争。这蕴含着一种“孤立比较”的世界观,即是假设风险与应对都是取决于经济体本身,新添加的现实上的保护主义、债务忧患、绿色转型的压力也只不过是额外因素。

然而,上文的论述已经指出,发展失落已经明确不过是世界范围现象,是60多年来尤其是新自由主义全球化年代的主导趋势。将视野扩阔至世界发展,则市场竞争力就不可能是关键问题,聚焦于此是典型的“合成谬误”:部分经济体或许可以透过“3i”战略或其他适合的政策和制度获得竞争力、避开中等收入陷阱,但是对大部分经济体而言是此路不通,因为大家都提升竞争力意味着彼此抵消。

从政治经济学的视角看,关键还是在于世界范围的生产性投资停滞、生产性活动萎缩,源自经济的金融投机化和利润率下降趋势,归根究底是源自资本主义本身,至少是新自由主义形态的资本主义的特性。

在这个世界背景中中国可说是特例。中国的人均国民总收入在2022年已经触及高收入经济体的门槛,达到97%的水平。这个比率因为汇率变动的短期因素在2023年降至91%,不过,从经济增长率看,估计收入水平在未来数年间还是大有可能跨过这个门槛,让全球的高收入经济体的人口翻倍。然而,值得留意的是,中国经济增长的基础是之前的长期居高的投资率(与全世界的投资低迷鲜明对照),至近年却也呈现出投资不振的趋势,始终是受制于国内外的经济金融化和利润率下降趋势。

根据国家外汇管理局公布的数据,我国也出现投资不振的趋势

那么,中国尚且如此,世界范围的发展又凭何乐观?可以依靠什么来促进投资、引进、创新,从而免于掉进中等收入陷阱?

本文注释:

World Development Report 2024: The Middle Income Trap(《2024年世界发展报告:中等收入陷阱》)

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/8f49fae8-ba60-45ba-b4d9-82bc22a964d9/content