我们的革命是为了人类文明存续与发展

《那些被赶出家园的人》作于1960年

供图:印尼革命文化组织印尼人民文化协会(Lekra)成员阿姆鲁斯·纳塔尔西亚

亲爱的朋友们:

三大洲社会研究所向您问好。

明年是1955年在印度尼西亚万隆举行的亚非会议七十周年,来自29个非洲和亚洲国家的国家元首和政府首脑出席了会议。印尼总统苏加诺(1901—1970)领导了印尼反对荷兰殖民主义的自由运动,他在会议开幕式上以《让新亚洲和新非洲诞生吧!》为题致开幕词。七十年间(大约是全球平均预期寿命),万隆精神失之东隅,收之桑榆。人类尚未运用他们手中的巨大力量。

普罗米修斯之火曾被用来对抗亚非人民的反殖民斗争,也被用来对抗广岛和长崎的人民,这引发了恐惧。苏加诺说:“人的生命被恐惧腐蚀,变得苦涩。对未来的恐惧,对氢弹的恐惧,对各种意识形态的恐惧。”苏加诺警告,这种恐惧比武器更危险,因为它驱使人类“做出愚蠢、欠考虑甚至危险的行为。”然而,他接着说:“我们绝不能被这些恐惧所引导,因为恐惧是一种酸,会将人的行为腐蚀成奇特的模式。要以希望和决心为指导,要以理想为指导,是的,要以梦想为指导!”

《图腾,图腾》马德·迪尔真纳(印度尼西亚)作于2021年

万隆会议通过的议程很明确:

终结殖民主义,实现包括联合国在内的国际政治体系民主化。

瓦解新殖民主义经济结构,这种结构助长了前殖民地世界的依附。

彻底改变助长卑劣等级制度(尤其是种族主义)的社会和文化制度,建立一个相互理解、国际团结的世界社会。

从20世纪50年代末到80年代初,万隆精神确定了第三世界计划的奋斗目标,并取得巨大成就,例如使殖民主义和种族主义非法化,并努力建立国际经济新秩序。但是,在20世纪80年代债务危机的漩涡中,随着苏联的最终解体,这一计划也随之夭折。这次崩溃可以追溯到1981年10月在墨西哥坎昆举行的关于合作与发展的国际会议,讨论《国际发展问题独立委员会的报告》(又称为《勃兰特报告》〔Brandt Report〕)。这次会议未能达成任何实质性承诺,1982年8月,墨西哥无力偿还外债而违约。

万隆会议50年后的2005 年,89个国家的代表齐聚印尼,参加2005年亚非首脑会议,并在会上起草了《亚非新型战略伙伴关系宣言》,但这次会议并未引起广泛关注,也未得到“国际社会”的重视。印尼近年来才挣脱靠一场可怕政变上台的政权,该政权从1965年至1998年统治该国。从1998年起,印尼在新自由主义政策(包括深化与美国的关系)的礁石上摇摇欲坠。主办2005年会议的印尼政府包含参与1965年对苏加诺发动血腥政变的军队。这既不利于纪念最初的会议,也不利于构思全球南方的新议程。两年前,美国对伊拉克发动了一场大规模的非法战争,并入侵了阿富汗,当时美国的单极化似乎不会受到无限期的挑战。印尼和其他全球南方大国没有做好挑战美国的准备。这就是为什么2005年峰会上宣布的“亚非新型战略伙伴关系”只是对万隆计划最初原则的空洞呼应,没有做太多修改,因此也没有任何热情。

自1955年和2005年以来,中国发生了巨大变化。为了解这些变化的特点,我们向中国最重要的左翼知识分子之一汪晖求教,他本人就是1949年中国革命和万隆精神的产物。在我们的最新一期汇编《二十世纪、全球南方和中国的历史位置》(The Twentieth Century, The Global South, and China’s Historical Position)中,汪晖反思了从中国和全球南方自身的动态而非以西方为默认参照点来解读中国和全球南方历史的重要性。在俄国十月革命107年之后、辛亥革命75年之后、万隆会议近70年之后,当中国和其他全球南方大国将自己定位为世界大国时,汪晖的分析有助于我们深入事件的表层之下,对中国和全球南方的崛起做出深入的理论解释。

汪晖的文章理论丰富,其中有三点尤其值得我们在讨论世界寻求“新万隆”时借鉴:

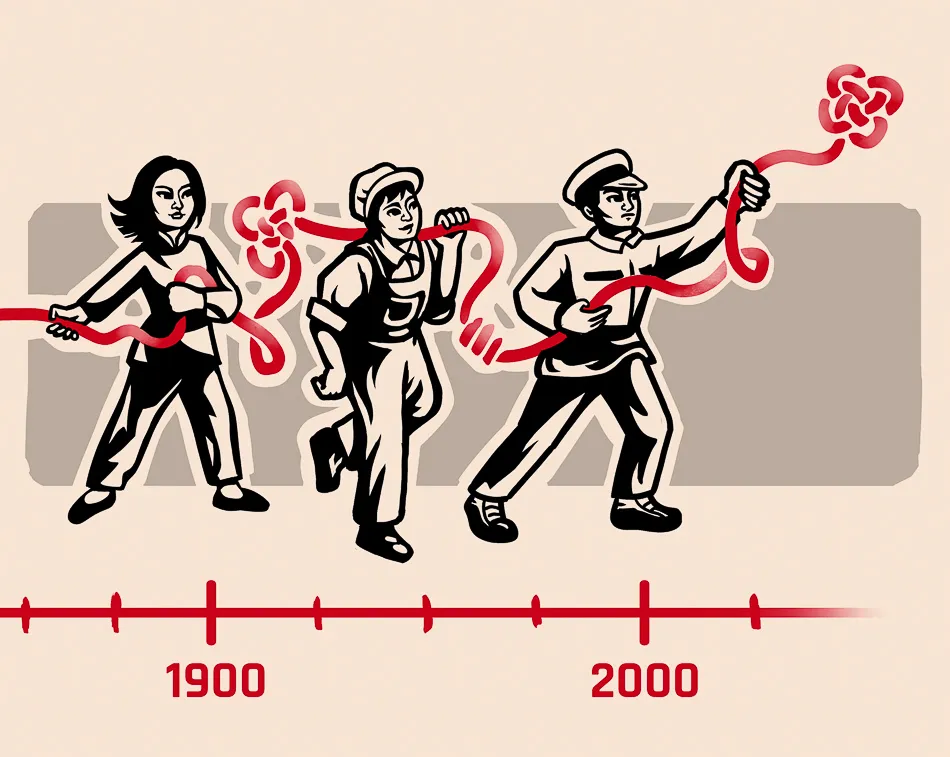

边缘地区的革命。汪晖写道,现代世界产生于两个不同的以阶级为导向的革命周期。第一轮是资产阶级自由主义革命,始于1789年法国大革命之后;第二轮是无产阶级、反殖民主义和社会主义革命,由1911年辛亥革命引发。第二轮革命更多地从1871年巴黎公社而非法国大革命中汲取灵感,它发生在边缘地区、殖民地和“饥饿地带”(英文“realms of hunger”,皮埃尔·保罗·帕索里尼在其1964年的诗作《万隆的男人》〔L’uomo di Bandung〕中如是说)。在这些“饥饿地带”,革命是战胜封建世袭、建设生产力、尽快建立社会主义社会的漫长过程的一部分。与此同时,在“饱腹之乡”(realms of full bellies)却没有发生革命。

边缘地区的新概念。汪晖仔细研究了描述中国革命进程的词汇,发现一些“借用”自其他国家经验(欧洲政治史、马克思主义、十月革命等)的词汇是基于中国自身革命的历史发展而形成的。这正是古巴或越南等其他革命经验的写照。他指出,即使是那些被借用的概念,也不是不加改造地移植过来;正如汪晖指出,它们经历了 “置换的政治”(political displacement)的行为。中国革命进程借用了“人民战争”和“苏维埃”等术语,但中国的人民战争和中央苏区时期(1931—1934)的实际历史并非这些术语最初描述事件的镜像反映。正是在这些植根于不同文化世界、有时甚至是不同时代的经历中,这些概念才得以丰富和蜕变。

后都市时代。汪晖认为,我们不仅处于后殖民时期,而且处于后都市时代。这种后都市状态指的是,昔日的“农民国家”如今正慢慢成为世界发展、增长和文化的焦点。汪晖指出,中国和全球南方是推动这一转变的“划时代力量”(the epochal forces that propelled)。然而,这种转型并不完全。西方对金融、资源、科学和技术的控制已经减弱,但对信息和军事力量的控制并未式微。这种军事力量是一种幽灵般的存在,它以巨大的破坏力威胁着世界,以维持大都市或核心国家的影响力和权力。

《贝鲁特难民营大屠杀》迪亚·阿扎维(伊拉克)作于1982—1983年

通往新万隆的征程已经开始,但它需要时间来发芽。最终,当正确认识了后都市世界之后,我们将能够构建出新的发展理论和新的国际关系方法。枪炮不会是解决争端的第一工具。

2016年,利比亚诗人兼儿童杂志编辑哈瓦·加莫迪写道:在大屠杀之地,诗歌能做些什么?

世界变成了墓地

但太阳依旧升起

微风轻抚女孩的脸颊

大海没有放弃它的蔚蓝

燕子告诉我,我的童年

藏在它们的翅膀下

在某个地方,一个男孩预感到,他的爱人会亲吻他的嘴唇

这些美丽的画面展现了灾难的另一面,是一位亲眼目睹炸弹落下、枪炮射向幽灵却杀死儿童的诗人用文字描绘的画面。她继续写道:“我在给你写信”,“我对废墟的抵抗/我描绘了一个辉煌的世界/被一首他们在等待的诗/照亮”。

在某种程度上,这就是对我们所做新闻稿(自2018年3月1日以来,我们已出版348期)的最好描述:对毁灭的抵抗。