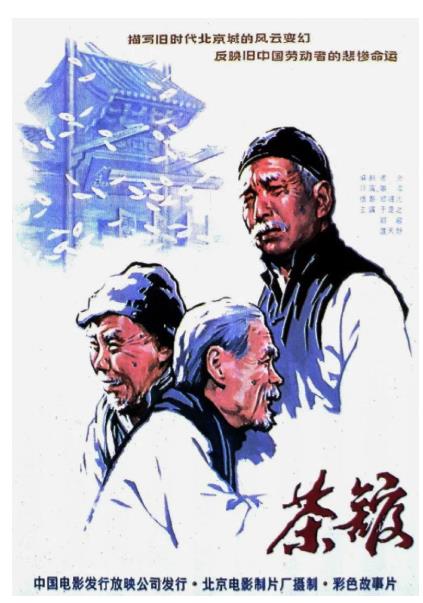

郭松民:闲话《茶馆》中的几个人物

01

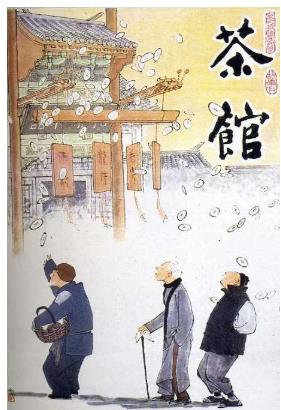

《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧。

在这部堪称现代文学经典的作品中,北京皇城根脚下一家叫裕泰的茶馆就像一座舞台,展示了从戊戌变法失败,至军阀混战,再到抗战胜利后国民党“劫收”等近半个世纪旧中国的黑暗腐败、光怪陆离。

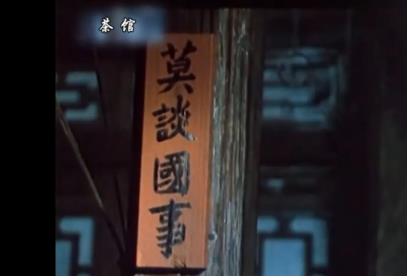

茶馆,当然是一处公共场所,是休闲和放松的地方,但最引人注目的,却是墙壁和柱子上贴的“莫谈国事”的纸条。

随着时间的推移,清王朝灭亡了,“民国”出现了,但“莫谈国事”的纸条不仅越写越大、越贴越多,并且旁边还出现了新的纸条“茶钱先付”——显然各方面都每况愈下了。

“莫谈国事”的提醒,使茶馆始终不能摆脱压抑、肃杀的气氛,老舍就这样以小见大,揭露了晚清和“民国”政府对革命的恐惧,对进步势力的镇压。

相对于时代氛围,《茶馆》中的人物更是活灵活现。

正如作者老舍本人所言,“茶馆是三教九流会面之处,可以容纳各色人物。一个大茶馆就是一个小社会。”

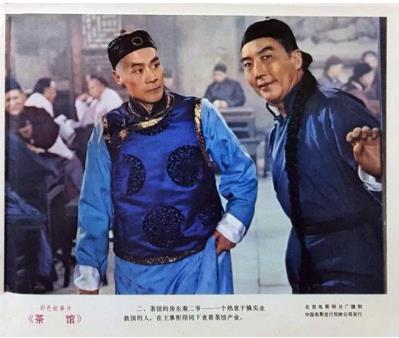

剧本中出场的人物近50人,除茶馆老板之外,有吃皇粮的旗人、办实业的民族资本家、清宫里的太监、信奉洋教的教士、穷困潦倒的农民,以及特务、打手、警察、流氓、相士等,人物众多但性格鲜明,能够“闻其声知其人”,“三言两语就勾出一个人物形象的轮廓来”。

在这众多人物中,有三位给我留下深刻印象,这里略作点评。

02

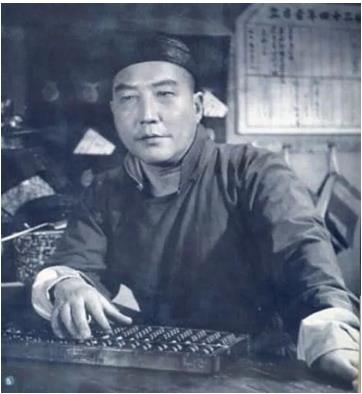

第一位,王利发。裕泰茶馆的掌柜,也是贯穿全剧的人物。他秉性善良,有同情心,胆小怕事,善于应酬。

王利发从父亲手里继承了裕泰茶馆,也继承了他的处世哲学,即多说好话,多作揖。

他是个本分买卖人,希望国家安定,自个儿的生意也顺心点儿,可时代总跟他拧着劲儿来,他不敢跟恶势力较劲,只能破财免灾。

从晚清到民国,兵连祸结,别的大茶馆都破产歇业了,裕泰还苦撑着。

王掌柜时不时会想出些“改良”的小招数,争取能够生存下来,到了最后,他不嫌丢人,还打算聘“女招待”。

但是,厄运还是越来越紧地卡住了他的脖子。国民党党棍创办的“三皇道”要砸他的茶馆,特务们也来勒索,要他交出根本拿不出的金条换老命,以国民党“接收大员”沈处长为靠山的刘麻子要开办新式妓院,打算霸占他的赖以为生的茶馆……

王利发一筹莫展,走到了人生尽头,他悲愤地说:

“人总得活着吧?我变尽了方法,不过是为了活下去!是呀,该贿赂的,我就递包袱。我可没作过缺德的事……那些狗男女都活得有滋有味的,单不许我吃窝窝头,谁出的主意?”

王利发最大的困惑是:“我可是个顺民啊,怎么总倒霉呢?”

他不明白,越是顺民,越是受压迫!因为对压迫者来说,欺负顺民,成本最低,所以,越是顺民,就越要压迫你、欺负你!

王利发用自己的一生,证明了“顺民不能免于受欺压”,同时也从反面证明了“哪里有压迫,哪里就有反抗”才是普遍真理。

03

第二位,常四爷。

常四爷是我喜欢的人物,他快人快语,宁折不弯,颇多发人深省的警句。

常四爷是旗人,在满清时有“铁杆庄稼”(即皇粮)可吃。但他不满清王朝的腐败无能,对洋人的横行霸道、作威作福更是痛恨。

在第一幕中,他不顾王掌柜“莫谈国事”的提醒,大声说了一句语惊四座的话:“我看这大清国要完!”

尽管常四爷说这句话的出发点是“爱大清国”,不忍心看着它日薄西山,走向穷途末路,但还是被抓起来,坐了一年多的牢。

可是,抓了常四爷,并不能挽救大清国,就好比杀了打鸣的公鸡,太阳会照常升起一样。几年之后,武昌城头一声炮响,清王朝就灰飞烟灭了。

出狱后,常四爷参加了义和团,直接参加抵抗八国联军的战斗,以后又自食其力,卖菜为生。

常四爷为人正直,敢作敢为,富有正义感。但这样一个人,最后却穷困潦倒,面临死无葬身之地的命运,他绝望地喊出:“我爱咱们的国呀,可是谁爱我呢?”

常四爷也不明白,无论是晚清还是民国政府,本质上都是反人民政权。这样的政权甚至在抵御外侮的时候,都不肯放弃对人民的压迫,而且往往会走上对外投降,对内镇压的道路。

常四爷的困惑,正在于没有看清旧中国半封建半殖民地政权的反人民性质。

国家以为人民服务为政治基础,全力保障人民的权利和利益,人民则誓死保卫自己当家作主的国家——这种爱国和爱人民高度统一的局面,是1949年新中国成立之后才出现的。

常四爷应该是死不瞑目,如果他晚生几十年,则会是志愿军中的一员!

04

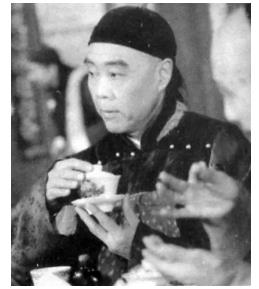

第三位,秦二爷。

秦二爷叫秦仲义,是裕泰茶馆的房东。他是维新运动后出现在政治舞台上的民族资本家。

年轻时,秦二爷血气方刚,深信掌握了未来。作为新生资产阶级的一员,他瞧不起腐朽的清王朝,甚至敢于面斥有权有势的庞太监。

他坚信“实业救国”,认为通过兴办“实业”的手段,就能战胜洋人,救国救民。

但是,半殖民地的社会现实,令秦二爷一再碰壁,临到最后,他惨淡经营了几十年的工厂,却被国民政府当作“逆产”没收了、拆除了。因为抗战胜利后的中国,已经成为美国剩余物资的倾销地,“中国制造”没有市场,没有销路。

心如死灰的秦二爷,痛心疾首地悟出了这样一个荒唐的“道理”:“有钱呀,就应该吃喝嫖赌,胡作非为,可千万别干好事!”

秦二爷这样的人物,令人心情复杂。

一方面,他们有“实业救国”的情怀,也有实干精神,希望能够像欧美资产阶级那样,把自己的国家建成工业化国家。

另一方面,他们却不明白(同时也没有力量),不赶走帝国主义,不实行土地革命,中国永远不可能实现工业化,民族资产阶级也永远没有出路。

新中国成立后,通过社会主义改造,民族资产阶级中的大部分成了社会主义建设者,“秦二爷”们有了一个光明的结局。

今天,由于历史的复杂性,舞台上又出现了许多“民营企业家”。

他们还有秦二爷这样的情怀吗?他们还能像秦二爷这样即便失败也受到尊重和同情吗?

这取决于他们自己的选择。

05

《茶馆》,不愧是在毛主席百花齐放、百家争鸣方针指导下涌现出的经典。

经典之所以是经典,就在于常看常新。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“高度一万五千米”,授权红歌会网发布】