老田 | 从普京骂列宁说起:民族隔阂与现代国家建设问题

普京在讲话中间,竭力菲薄列宁和苏共,使用的是地缘政治学语言,刻意地跟苏联以及苏共彻底划清界限,有助于减少西方的戒心;西方基于反(恐)苏反(恐)共的强烈情绪,美国基于一贯的预防性战争理念,如果普京大帝真有能力恢复苏联并着手实施,那可真有让西方亡命投入预防性战争的可能;这样来看问题,普京说的意思是——相比苏联我真的不行然后你们也别想太多,算是预先对西方做点思想工作,当然没有坏处,何况这个普京也真的绝无能力再现苏联——不管他主观认知如何。当然,目前东乌克兰的演化趋势,俄罗斯是得利的一方,既然得了“里子”也就没有必要在“面子”上,继续去打别人的脸——那是美国独有的操作模式。

但是,撇开地缘政治学内涵,挖掘一下普京大帝与列宁之间的差别,还是一个很有趣的话题。

一、普京的“反现实主义理性”与列宁的政治现实主义

在民族自决问题上,列宁是否“过度承认”了民族之间的差异,并且在国家组成方面给这部分保留了过多的制度空间,这个不重要,重要的是是列宁的苏共和社会主义制度,有能力在旧有的基础上解决问题,实现国家统一和民族团结,乃至于推动最后的民族与国家消亡。

所以,眼光与能力是相互匹配的,列宁不在乎那样的问题存在,甚至还愿意把问题说的严重些,是因为他们有能力和信心,解决那样的民族隔阂和问题。如同毛教员在延安时期所言:承认山头,然后削平山头。面对真问题然后解决之,这是现实主义态度,但要是解决不了山头问题时,更可能的态度是不承认山头的存在及其合法性,当然这就难于真个解决山头问题了。

显然,普京大帝的能干,是有其极限的,他对现实中间的巨大民族隔阂与冲突,找不到丝毫的办法。苏联解体之后,系列的民族与地区冲突爆发,从车臣开始,后续都发展为流血冲突且经久不息;与这样的能力低下相匹配,嫌弃问题的存在,本身就构成一种与缺乏能力相匹配的认识方法,他的讲话被人挪谕性地转述为“乌克兰甚至不是一个现实的国家(民族)”,不愿意承认真问题是因为缺乏给出答案的能力。这可能是普京大帝,与列宁斯大林的显著差别所在——在一切缺乏现实答案的地方,都不再承认有真问题存在。

在列宁和斯大林时代,不成为问题的问题,现在变成了一个他无论如何都解决不了的棘手问题,然后,连认识问题的方法也发生了改变——不再承认没有答案的“假问题”,在这里,普及的理性,只能够止步于不承认没有答案的假问题。

二、地区分隔的文化积淀及其消弭的可能路径

斯大林给民族下过著名的定义,“民族是人们在历史上形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质这四个基本特征的稳定的共同体”。【斯大林:《民族问题和列宁主义》(1929)】

斯大林所说的四个特征,都属于与地区相关的生产与生活方式历时性的沉淀物,在消除了地域性的相互隔绝之后,这些都有可能在新的条件下走向消弭的,所以,老布尔什维克们都愿意动态地看问题,乃至于小看民族隔阂问题,那并非僭妄,而是能力太强的结果。

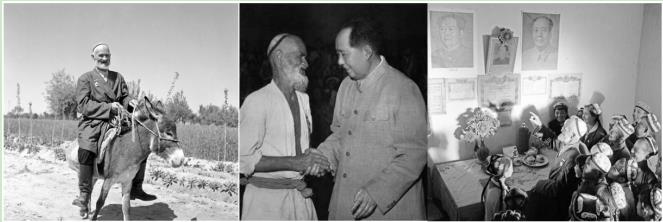

民族的文化特点与地域特征,是一种对前现代时期的地域相互封闭现状的肯定和沉淀,跟各地的土特产一样,交通便利和市场流通充分之后,会消失。所以,毛教员很有把握地说:民族斗争,说到底是一个阶级斗争问题;谓予不信,可以去问问新疆的库尔班大叔。

左图这张照片肯定是“事后摆拍”的,依据老田的经验,下这个判断还很有把握的,因为在湖北的老家农村,发达程度虽远高于新疆,但要在1970年代照张相,得去公社所在的街道上。库尔班大叔居住在新疆的偏僻村落,不可能在自己出村的路上,“自然地”获得照相的机会;但是,他的心意和行动都是真的,这张照片虽然是事后补拍的,显然,这意味着他那份心意和行动,在事后获得了超越村落层面的追认,因此,才获得额外的帮助,去实地再次表演当初的莽撞行为并留下照片——无他,这一行为有着超越他自己想象之外的宏大意义。

依据库尔班大叔的亲身体验,前现代的“天高皇帝远”已经不再存在和成立了,他自己与遥远的北京以及著名的毛主席,早已经息息相关了。1949年之后,国家确实已经深刻地介入普通人的生产与生存条件内部,当然,国家会以怎么样的方式与角度介入,这至关重要。库尔班大叔喜欢的介入方式与角度,可以真正配得上“人民共和的国家”。后来,国家改变了介入方式与角度,疆独也就出来了,库尔班大叔就不可能还存在。

所以,麦克·布洛维说生产关系内部,包含着内部国家和内部意识形态,是很有道理的。库尔班大叔肯定会同意,并且对此深有体验,他感恩毛主席,但他对于“阔人们的国王”就不见得会一样喜欢。

在“阔人们的国王”统治下,民族隔阂与冲突问题,只会愈演愈烈,而且,此时会有成群结队的“民族矛盾”经营者出现,从意识形态经营策略而言,也高度需要以身份政治去颠覆和遮蔽阶级政治的认知。

不仅如同布洛维所见,国家和意识形态会参与生产关系的具体运作过程,而且,在生产关系的具体运作过程中间,还会反向生产出国家认同等政治价值,这还会具体地传递到消除民族隔阂乃至于有助于国家统一过程中间去。库尔班大叔的亲历和思考,之所以得到传播,就因为他是在无意之中,成为一个最典型的具象,并十分真切地揭示出“个人与国家”相互支撑与联系的内在逻辑。

三、民族隔阂的放大与身份政治的经营者问题

去年夏天,跟着星火旅行团走了一次长征路,从贵州的偏远山区,经过川滇西部的高山大河,所到之处,都看到农业的梯田修筑、耕作技术与农作物品种的高度一致性,这是集体农业时代对生产方式与技术推广的历史留存,人们不管有多少起点不同和历史记忆,首先在生产方式上实现了最充分的经验与技术共享。旅途中,在贵族的山区能够看到华北的主打作物和整地技术,藏区从前游牧生存的牧民,也部分地学会种植和定居,这不仅带来农作物和耕作技术的趋同,还会带来生产与生活经验的一致。

左图:贵州遵义县苟坝的旱作玉米与梯田梯地;

右图:川西藏区“新农民”的玉米地与新房【2021年8月拍摄】

而随着交通便利和人员交往的增加,在语言和文字方面会有趋同,各种地区性都在减少,青年人比老一代身上的共同性会更多。

在川西马尔康藏区,解放前还处于土司林立和长期械斗的“战国时代”,49年之后都成了统一政权之下的牧区“社员”,就算旧仇难忘也得憋着。当然,头人们很不甘心,彝族地区的叛乱1955年爆发,62年最后平息,各种基于旧日辉煌的复旧记忆及其反抗都永久性无效了。

阶级意识刻意淡化之后,身份政治的经营者暴增,这个不以人们的意志为转移。不说少民地区,港台这样的地区,其头部政治精英的努力方向,基本上是冲着没有民族隔阂也要制作一个出来的目标,而海外强权则暗助,有在美国的朋友说这个方面中情局编有全套的操作教程——还往往搭配经费和人员支持,显然,这个准民族的身份政治重塑,以加大各种有关民族性与地域性隔阂的过程,已经是一个有各种力量积极参与的事业了,因此,这一类努力才会在世界各地蔚为大观。

在阶级斗争与民族融合问题上,斗则进,不斗则退,何其简单——跟绝大多数人站在一起,问题就自然而然地解决了。此外,各种大力度的施恩买好手法,用了好几十年都未见成效;在纸面上换个什么说法,那个真的挺容易的,但是要在现实中间生效,可选的策略空间,就极其有限了——真正的人民共和能够解决一切问题,而贵族共和则相反,而想要在贵族共和的轨道上,缓和或解决民族矛盾,那可能吗?历史和现实的教训在前,那只是一条扩大民族矛盾的邪路。

1965年5月,毛教员重上井冈山,他在与王卓超等人谈话时说:“和平时期检验路线正确不正确就要难得多。这个胜仗和败仗,不光看有哪些成绩和错误,还要看举什么旗帜。看走社会主义道路,还是走资本主义道路。……事情不是那么简单,人家资本主义制度发展了几百年,比社会主义制度成熟得多,但中国走资本主义道路走不通。中国的人口多,民族多,封建社会历史长,地区发展不平衡,近代又被帝国主义弱肉强食,搞得民不聊生,实际上四分五裂。我们这样的条件搞资本主义,只能是别人的附庸。帝国主义在能源、资金等许多方面都有优势。美国对西欧资本主义国家既合作又排挤,怎么可能让落后的中国独立发展,后来居上?过去中国走资本主义道路走不通,今天走资本主义道路,我看还是走不通。要走,我们就要牺牲劳动人民的根本利益,这就违背了共产党的宗旨。国内的阶级矛盾、民族矛盾都会激化,搞不好,还会被敌人利用。”

应该说,当劳动人民利益被牺牲,大多数人没有出路从而深怀“政治不认同”之时,就身份政治进行投机的可能性是更大了,国内某些公知忽悠民众的套路就是——引导你展开具体批判并激发有关身份政治的仇恨,这就可以顺畅地积累起自己的政治资本了。乌克兰的政客就是这么玩的,结果显著地激发内部的族群对立与矛盾;然后,这样的努力方向,或多或少与地缘政治竞争方面的“国家利益”紧密有关,也当然会得到部分人的真诚的友谊和帮助,在其反面则会激起另一种态度与方向的介入。

二〇二二年二月二十三日

【文/老田,红歌会网专栏学者】