北大教授:GDP为何不能准确衡量改开前后的经济真实增长?

关于改革开放前后经济增长被低估的两类GDP统计原因

吴文 于鸿君

摘要:在现代经济统计系统中,“实际GDP”增长被用以表征真实的经济增长。但一方面,“实际GDP”指标实际上并不能直接被统计,而需要经过特定的处理方法,由可被直接统计的“名义GDP”指标转换而来。出于统计实践需要的同口径归类处理法,使得产业升级的经济价值被低估,继而低估了“实际GDP”增长及其所代表的真实经济增长。另一方面,GDP指标的统计范围仅涵盖已货币化部分的经济活动,而真实的经济增长是货币化部分和未货币化部分的总和。这两类统计原因都使得经济增长被低估。

关键词:绝对基期价格法;相对基期价格法;货币深化

在当今世界经济舞台上,GDP统计量是衡量一国综合经济实力的关键指标。改革开放以来,随着经济体制的市场化转型,中国国民经济核算体系由物质产品平衡表体系MPS转变为国民账户体系SNA,相应核心指标也从MPS体系的国民收入转变为SNA体系的国内生产总值GDP。同时,国家统计局还利用改革开放以前的MPS体系中的统计资料,估算了改革开放以前的GDP数据。然而,任何指标都有局限性和片面性,GDP指标也不例外,GDP不应成为经济发展的首先目标。对此,习近平指出:“我们一直在讲不以GDP增长率论英雄。‘六稳’‘六保’,我们追求的是经济的科学发展、是贯彻新发展理念,追求的是广大人民群众的幸福美好生活。”[1]

关于GDP指标本身问题的研究已有很多,但还有些问题属于在运用GDP指标过程中出现的。这类问题更加隐蔽,更容易导致对GDP指标经济含义的误读。本文就出现在GDP指标运用过程中的两类统计问题进行分析:一是用名义GDP指标计算实际GDP指标的具体算法所引起的对产业升级的经济贡献度的低估;二是实际GDP指标对处于货币深化进程中经济体的测度偏误。如果经济学家与统计工作者的本意是以实际GDP指标的增长来表征真实的经济增长,那么由于这两类问题的存在,实际GDP指标其实并不“实际”。

这两类问题的存在都导致对真实经济增长的低估,并且同时影响到改革开放前后两个时期真实经济增长的测算。而由于具体的历史经济环境与问题本身的作用机理,这两类问题对改革开放前的真实经济增长测算的影响更大。下文分别对两类问题进行分析。

一、GDP的统计性:用名义GDP计算实际GDP过程中的信息失真

(一)从名义GDP转换到实际GDP的数据结构问题

前文已经说明了GDP指标对于理解今日之经济问题具有重要作用,但可能正因为人们如此重视其经济含义,而相对性地忽视了GDP首先是个统计指标,利用GDP指标进行任何解读都不能脱离其统计学特性。我们不妨从名义GDP和实际GDP的差异和转换关系(尤其是这一关系的复杂性)切入,展开后文的分析。

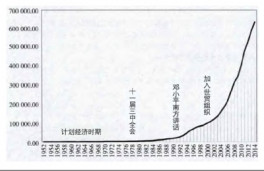

图1中华人民共和国成立以来的经济增长

图1是依据国家统计局所公布的数据所绘制的中国名义GDP(按现价计算)随时间的变化趋势,1952年中国名义GDP为679.1亿元,1978年中国名义GDP为3678.7亿元,2014年中国名义GDP为641280.6亿元。与名义GDP相对应的是实际GDP,但国家统计局并不直接公布实际GDP数据,只是给出了两种GDP指数(以1978年为100和以前一年为100两种)。这种GDP指数就对应着实际GDP,并且每年公布的经济增长率也是依据GDP指数算出来的。依据上述的名义GDP数据,有观点就指出:1952—1978年这27年中,中国经济总量几乎没有多少增长,1978年之后,通过三次市场化改革,才有了三次高速增长和中国经济的快速起飞。

尚且不论上述结论本身是否准确,经济研究者不能直接以名义GDP为依据对经济增长进行分析,这是因为名义GDP指标含有通货膨胀的因素,不能成为计算增长率的基准。倘若以名义GDP的增长“论英雄”,那国民党政权在大陆溃败前的恶性通货膨胀反倒对应着奇迹般的经济增长了。然而,我们应如何有效地扣除掉价格水平中的通货膨胀因素,由名义GDP得到实际GDP呢?

理论上,如果一段时间内的产品与服务的类目完全相同,可用某一期的价格为绝对基准的方法,直接扣除掉价格水平中的通货膨胀因素,得到实际GDP。但即便在这种假设的理想情形中,也面临一个棘手的问题:不同期之间价格水平的差异除了包含通货膨胀因素,还包含因生产力的非平行变化以及需求的非平行变化所引起的相对价格变化因素。两种因素混杂在一起,前者是应该被扣除的,后者是应该被实际GDP指标所反映的,而绝对基准期价格法把两种因素都一并扣除了。

为解决此问题,有学者提出了一种新的实际GDP计算方法:“新GDP平减指数等于按基期产量计算的现期价格总量与基期价格总量的比率,新GDP等于名义GDP与新GDP平减指数的比率,即是经过新GDP平减指数修正的名义GDP。与传统的名义和实际GDP不同,新GDP既排除了通货膨胀或紧缩的影响,又充分考虑到了商品相对价格的变化。”[2]当然,这里所指的“实际GDP”,即前文所述“以绝对基准期价格法得到的GDP”:使用基期价格来加总当期的产出。(后文会给出另一种“实际GDP”的计算方法,相对基期价格法。)这种新的实际GDP计算方法在理想情况下较好地解决了该问题,后文在进行演算时也采用此方法作为一种比较基准。但是,一旦脱离了理想情况的设定——“一段时间内的产品与服务的类目完全相同”,依赖于基期产量的新GDP平减指数就不能很好地反映当期的通货膨胀因素。

(二)有“产业升级”情形下的两种实际GDP算法

在现实的非理想情况下,产品与服务的类目随时间不断变化,新产品进入,老产品消失,并且新老产品不一定具有可比性(例如汽车和马车)。客观上,这类新产品并无上期可比的价格基准,除非强行为其指定接近的产品的价格作为基准(后文会阐述这种强行同类化统计操作的后果)。因此,即便新产品的定价受到普遍的通货膨胀影响,我们也没有充分有效的依据来扣除新产品所对应的名义GDP增量中的通胀因素,这还是因上文所陈述的理由“价格水平同时包含了通胀和产品间的相对价格两方面因素”。而又因不存在新产品的前期作为基期,这样一来,新GDP平减指数就较难适用于新产品,当然,老产品及其价格在当期的消失也为这种新GDP平减指数的计算造成障碍(价格不存在也不能等同于价格为0)。因此,不妨假定新产品的名义GDP等于实际GDP,我们以一个数值算例来展示这种现实的非理想情况对实际GDP计算的影响。

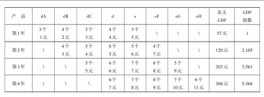

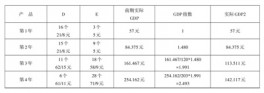

假设在一个发生着持续技术进步和产业升级的经济体内,连续4年的生产情况如表1。

表1列出了各年的各产品产量、价格与名义GDP,如第1年生产d A产品3个,单价1元。由价格变化可知,经济中存在持续的通货膨胀。为尽量扣除通货膨胀的影响,计算实际GDP,我们必须选取基准年及对应的商品篮子,但理论上存在两种典型的基准年选取方法:绝对基准年和相对基准年。这就对应着国家统计局公布的两种GDP指数的算法。

绝对基准年法是指:选取某一年(如第1年),然后每年实际GDP的计算都参照此年的价格与商品篮子。但问题在于,距离基准年的时间距离越远,商品篮子的可参照性越低,并使得可被扣除的通货膨胀因素未被扣除。依据此法,我们以第1年为绝对基准年,计算得各年的实际GDP,列入表2。

观察表2可以发现:第3年中的产品e F价格中显然的通胀因素没有被扣除,第4年中的产品e F和e G价格中的通胀因素也没有被扣除。而第2年的新产品e F、第3年的新产品e G和第4年的新产品e H的定价虽然也可能受到普遍的通货膨胀影响,但由于没有前期的参照,不能做直接的判定。正因实际GDP中含有非实际的通胀因素,GDP指数依然虚高。

相对基准年法是指:逐期调整基准年,选取被计算年份的上一年为基准年,这使得基准年的商品篮子具有最大的可参考性。但问题在于,隔年的实际GDP(如第1年和第3年)由于价格不一致而不具有可比性(也是因通胀因素未被有效扣除)。依据此法,我们以前1年为相对基准年,计算得各年的“前期实际GDP”(不同于基于设定的绝对基准年计算得到的实际GDP),列入表3。

观察表3可以发现:在“前期实际GDP”指标中,第3年相对于第2年的通胀因素没有被扣除,第4年相对于第3年的通胀因素也没有被扣除。第3年的“前期实际GDP”的参照系应是第2年的名义GDP,二者的价格体系也最接近,所以第3年相对于第2年的实际GDP的比值应为179/120,所以第3年的实际GDP应为179/120*100=149.2元。类似的,第4年相对于第3年的实际GDP的比值应为278/203,所以第4年的实际GDP应为278/203*149.2=204.3元。

对比表3和表2中第3年和第4年的数据可以发现,以相对基准年价格法计算得到的实际GDP2显著低于以绝对基准年价格法计算得到的实际GDP1。例如,对于第3年,实际GDP2/实际GDP1=149.2/167=0.893;对于第4年,实际GDP2/实际GDP1=204.3/267=0.765。这是因为,当经济体发生持续的技术进步和产业升级时,绝对基准年价格法允许了通货膨胀因素沿着产业升级的方向逐年累积,而相对基准年价格法则逐年消除了这种累积性的影响。这就意味着以相对基准年价格法计算得到的实际GDP2与以绝对基准年价格法计算得到的实际GDP1之间的差距逐年增大,即0.765<0.893。

(三)无“产业升级”情形下两种实际GDP算法

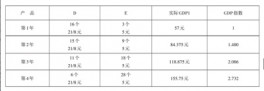

为了更加充分地说明上文发现的关键性,可将其与无技术进步和产业升级的情况进行对比。我们再次考虑理想情况,给出可对比的算例,并使用新的实际GDP算法提供一个参照,如表4。

表4对应表1,具有相同的名义GDP,表中后3列演示了新的实际GDP算法。我们同样采用相对基准年价格法和绝对基准年价格法计算实际GDP得到表5和表6。

表5对应表2,表6对应表3。我们发现在无技术进步和产业升级的情况下,以相对基准年价格法计算得到的实际GDP2与以绝对基准年价格法计算得到的实际GDP1之间并无显著差异,并且与新实际GDP3也比较接近。在通过算例发现两种情况的差异后,我们再次关注中国的实际GDP数据。

(四)中国的实际GDP与同口径归类处理

由国家统计局公布的国内生产总值指数(上年=100)对应着相对基准年价格法,但需经过累乘处理,该数据从1952年开始;国内生产总值指数(1978年=100)对应着绝对基准年价格法,该数据从1978年开始。依据这两套数据,我们将从1978年开始的中国实际GDP2数据和实际GDP1数据绘制如下图:

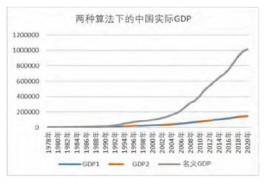

图2两种算法下的中国实际GDP(1978—2020年)

观察图2,我们发现:以相对基准年价格法计算得到的实际GDP2曲线与以绝对基准年价格法计算得到的实际GDP1曲线高度贴合,两个指标之间无显著差异。以2014年为例,依据两种算法得到的实际GDP数据分别为104324.3亿元(GDP1)和104152亿元(GDP2),均不到名义GDP(641280.6亿元)的1/6。

因此,实际数据显示了接近算例中无技术进步和产业升级的情形。这显然不符合改革开放以来中国发生了显著技术进步和产业升级的实情。那么,国家统计局的两种GDP指数是如何得到的呢?

这便需要依靠同口径归类统计法,其效果等同于通过算法构建了前文的理想情况。新产品被纳入已存在的某个大类,这使得所有时段内的产品与服务的类目完全相同,从这个加总层面的统计操作来看,技术进步和产业升级仿佛没有发生。我们仍然以上文的算例进行演示,对于表1中的产品d A、d B、d C、d,我们将其全部归为D,对于产品e、e F、e G、e H,我们将其全部归为E,并依据这种归类计算其对应的单价,结果列于表7。

表7对应表1,具有相同的名义GDP。我们同样采用相对基准年价格法和绝对基准年价格法计算实际GDP得到表8和表9。

表8对应表2,表9对应表3,可以发现:经过同口径归类处理后,以相对基准年价格法计算得到的实际GDP2与以绝对基准年价格法计算得到的实际GDP1之间的差异度显著下降。例如,对于第3年,实际GDP2/实际GDP1=113.511/118.875=0.955>0.893;对于第4年,实际GDP2/实际DP1=142.117/155.75=0.912>0.765。

但与此同时,经过同口径归类处理后,虽然实际GDP2和实际GDP1之间变得接近了,但是二者同时显著降低了。例如,对于第3年,实际GDP2=113.511元<149.2元(表3中数值),实际GDP1=118.875元<167元(表2中数值);对于第4年,实际GDP2=142.117元<204.3元,实际GDP1=155.75元<267元。这是因为,经过同口径归类处理后,原本不应该视为通货膨胀的新产品的高价格(体现创新带来的高价值)也被视为纯粹的通货膨胀现象,以这种过高估计的通胀因子为依据计算实际GDP就会造成低估的统计现象。另外,同口径归类的统计处理也使得本已在产业升级中被淘汰的产品的低价格也对基期的价格计算造成影响,通过拉低基期价格的方式同样造成对通胀因子的高估。

综合而言,两种不同算法得到的中国实际GDP数据序列的高度一致显示了同口径归类方法在统计过程中的运用,而这导致对通货膨胀因子的高估,对先进产业经济价值的低估,从而致使中国的实际GDP被低估。这类低估发生在新中国成立以来的整个时段。但由于改革开放以前的技术进步和产业升级对应的是从传统农业国向现代工业国转变的历史性跨越,是从0到1的过程,这导致相对意义上的技术进步和产业升级的速度快于改革开放后(发展经济学界也将这段历史时期的国家战略概括为赶超战略),因此,改革开放以前的实际GDP增长被低估得更严重。

表1经济体各产品产量、价格与名义GDP

表2以第1年为绝对基准年,经济体各产品产量、价格与实际GDP

表3以前1年为相对基准年,经济体各产品产量、价格、前期实际GDP与实际GDP

表4经济体各产品产量、价格、名义GDP与冯金华提出的新实际GDP

表5以第1年为绝对基准年,经济体各产品产量、价格与实际GDP

表6以前1年为相对基准年,经济体各产品产量、价格、前期实际GDP与实际GDP

表7经济体各产品产量、价格与名义GDP

表8以第1年为绝对基准年,经济体各产品产量、价格与实际GDP

表9以前1年为相对基准年,经济体各产品产量、价格、前期实际GDP与实际GDP

二、GDP的货币性:测算货币深化进程中经济增长的信息遗漏

(一)GDP增长与国内生产总值增长的差异

在SNA核算体系中,GDP统计量被称为“国内生产总值”,然而,事实上,这一统计量所描述的只是“国内生产总值”的一部分,是在货币交易的过程中被统计出来的“国内生产总值”。因此,“国内生产总值”包括货币交易部分(GDP)和非货币交易部分,以GDP代表“国内生产总值”则存在信息遗漏偏差。从经济增长的角度去理解这种产值分解,真实的经济增长的绝对值便大于货币化部分的GDP增长的绝对值,而增速的对比将在下文中被讨论。当然,由于上文已经讨论了名义GDP和实际GDP的区分及问题,下文所称GDP皆指实际意义上的GDP。

无论按现价,还是某种不变价,GDP的计算都离不开价格变量。然而,如果存在一个掌握完整信息的中央计划者,就可以推行完全的计划经济体制,货币价格对于这样的完全计划经济体而言是多余的。因此,在完全的计划经济中,GDP不能被统计出来,或者说GDP始终为0。然而,这一经济体又是可以进行扩大再生产的,从消费者所拥有的物质财富和享受的服务而言,国内生产总值是增长的,但GDP及其增长率却为0。

反过来,我们设想一个进行简单再生产的封闭经济体。因为简单再生产的性质,该经济体的年度国内生产总值始终不变,即国内生产总值增长为0。然而,当该经济体的生产组织方式从完全遵照指令的计划经济体制逐渐过渡到以货币价格为信号的市场经济体制,并且生产效率尚未发生显著变化时,GDP却实现了大幅增长。显然,这种统计层面的增长对于国民而言,没有任何福利增进的意义。

在上述两种极端的假想情形中,GDP增长与国内生产总值增长的差异以极端的方式呈现出来。中国经济所经历的现实情形介于两种极端情形之间,即在经济增长的同时,完成了从不完全的计划经济向货币化的市场经济过渡的过程。对这一过程的认知有助于我们正确地利用经济统计量,客观地分析中国经济的增长。但在对中国的情况进行分析前,我们先引入一个一般性的理论——宏观最优货币深化理论。

(二)宏观最优货币深化理论

货币深化是指货币在经济媒介中的比重上升的过程,货币深化是金融深化的重要方面。(1)然而,研究者较少注意到货币深化的发生是伴随着城市化进程的,而城市化意味着熟人社会的解体。

在货币深化的初期,大都市经济对宏观经济和国民生活的影响力远小于现在,人口的流动性较低,熟人社会对经济生活的影响是全方位的。熟人经济圈中的信用是天然的,因此对货币信用的依赖度就较低,人们互相提供多种类的劳动服务,并在这一过程中增进彼此间的联系。同时,正因彼此信任,人们在互帮互助时往往不收取或仅收取少量的报酬,因此这种劳动的产出并没有成为被货币计量的商品,即低商品化,从而也不能被GDP统计量所涵盖。事实上,只有在人与人之间信任不足的场合,货币信用才能凸显其作用,部分地消除信任缺失所造成的合作障碍。

熟人经济的天然信用优势为其带来了较高的协同效应,然而,熟人经济最显著的不足是不能充分发挥生产的规模效应,带有小范围自给自足的特征。熟人圈内多种类别的互帮互助服务(如邻里之间互相帮工盖房子)使得每个成员都具备多种劳动技能,在促进人的全面发展的同时,也降低了专业化程度和劳动分工深度。因此,熟人经济可被视作一种扩大范围的自然经济,显然,也是一种低货币化的经济形态。

经济体的货币深化突破了熟人经济的地理空间限制,使得每个人都面临一个大市场所带来的机遇与挑战,与陌生人产生了更多的经济联系。因此,货币深化通过充分发挥规模效应,提升了劳动分工的程度,而专业化又进一步带来了生产效率的提升。这一过程被总结为“依靠货币进行分工要比依靠组织进行分工更有效率,价格信号所提供的信息要多于组织所掌握的信息”,这也是主流经济学中的基本假定。按照这种逻辑,货币化程度越深,生产效率越高,国民经济增长越快。然而,货币深化所带来的规模效应亦有其成本。货币的信用毕竟不能完全替代人与人之间的信任,货币深化在削弱熟人社会经济功能的同时,也使得熟人社会中那种人与人之间拥有较高信任度的社会习俗被淡化,而这种习俗又是道德调节的基础,当道德调节的效率下降时,新的交易成本就会产生。这便从相反的方向上印证了这样的观点:经济的超常规效率来自道德基础。[3]

当代资本主义社会是高度货币化的市场经济,资本力量的统治已经深入经济运行的毛细血管,按照流行的西方经济学理论,这种所谓“成熟的市场经济”的运转效率应该是最高的,这与西方经济运行中的高交易成本的实践情况恰好相反。当然,私有制也会带来高交易成本,但私有化与货币化的逻辑方向是一致的,私有化为所谓“非扭曲的货币价格”提供了条件。关于货币深化压缩道德调节空间的情况,马克思和恩格斯在《共产党宣言》中对其所处时代的资本主义经济社会的描述依然适用于当今的资本主义经济社会:

“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。……它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易’,就再也没有任何别的联系了。它把宗教的虔诚、骑士的热忱、小市民的伤感这些情感的神圣激发,淹没在利己主义打算的冰水之中。它把人的尊严变成了交换价值……资产阶级抹去了一切向来受人尊称和令人敬畏的职业的灵光。它把医生、律师、教士、诗人和学者变成了它出钱招雇的雇佣劳动者。……资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。”[4](p.30)

综合而言,货币深化在提供规模经济收益的同时,也带来了协同效应下降的新成本。货币深化程度并非越高越好,过度的货币深化便会走向其反面,成为侵蚀经济增长的力量,这是主流的金融深化理论所忽视的。当我们考虑这两个相反方向的效应,便可从宏观上完成对“最优货币深化”概念的构建。

值得注意的是,金融深化理论的创始人麦金农从银行作为货币发行人的微观视角提出了“最优货币化”的概念,所谓“最优”便是指发行货币(银行的负债)的成本在边际上等于银行进行投资的收益。而因为不考虑协调效应下降的成本,货币深化所带来的规模经济效益应当使得银行的投资收益不断上升,“最优货币化”在宏观上就指向“一切的货币化”。显然,本文所构建的“宏观最优货币深化度”要低于“微观最优货币深化度”,或者说“微观最优货币深化”已经是“过度”的货币深化了。

由于社会主义社会处于从资本主义社会向共产主义社会过渡的阶段,适度的货币深化是必要的,但货币最终会消亡于共产主义社会,在社会主义高级阶段的人类将会经历去货币化和经济增长同时发生的过程。

(三)对货币深化过程中GDP增长的分解与分析

依前文逻辑,在货币深化初期,货币深化的收益大于成本,可以提升效率,促进经济增长,因此统计出来的GDP指标理应是增长的。但是,GDP的增长来自两个部分:一部分是已货币化成分的自身的增长,这是可纳入时间序列进行纵向比较的GDP增长;另一部分是未货币化成分的货币化,这是原先就存在但未被纳入GDP核算统计的部分。这便是对货币深化过程中GDP增长的分解。

我们已经假定了适度的货币化是必要,是有利于促进生产力发展的,所以在货币深化的初期(货币化程度尚低于最优值),非货币化经济成分的增速会小于货币化经济成分的增速,那么我们就可以判定如下关系:

“在货币深化的初期,GDP增速大于经济增速。”

我们也用一个数值算例来加深对这一关系的理解。我们假设在货币深化初期的某个基年,经济体中有80%的成分未货币化(且可被货币化),其增速为6%,有20%的成分已货币化,其增速为8%,未货币化成分的货币化率为2%/年。

在第二年,未货币化经济成分的规模为0.8·(1-0.02)·(1+0.06)=0.831,货币化经济成分的规模为(0.2+0.8·0.02)·(1+0.08)=0.233。则整体的经济增速为0.831+0.233-1=6.4%,GDP增速为0.233/0.2-1=16.5%。显然,16.5%>8%>6.4%>6%。

与之类似,依据上文提出的宏观最优货币深化理论,在货币深化的后期(货币化程度超过最优值),GDP增速小于经济增速。此时,货币经济的效率低于非货币经济;在资本主义经济进入衰退周期时,这也是一种常态。

如果我们沿着上述规则进行递推,还可演绎出GDP指标增速的“逐年下降,并趋近于8%”的动态路径,但与此同时,实际的经济增速却逐年平稳上升,并趋近于8%。GDP指标与实际经济运行发生严重脱离,方向恰好相反。如果货币深化在过程中加速进行,GDP指标的增速可以保持上升或平稳,但随着非货币化经济成分不断减少,GDP增速无可避免要下降。这说明:尽管对于已经高度货币化的市场经济国家而言,GDP是比较合适的宏观经济指标,但对于一个处于从较低货币化的计划经济向较高货币化的市场经济过渡的经济体而言,GDP指标增速的变化可能和真实经济增速的变化不一致。

(四)货币深化进程对解读中国GDP增长指标经济含义的影响

中国的货币深化进程始于改革开放,上文分析表明:如果假设中国经济未发生过度货币化的情况,那么对于改革开放以后的中国经济而言,GDP增长的规模小于经济增长的规模,但GDP增速高于经济增速。这就意味着:以GDP指标来测算改革开放以后的中国经济增长,存在绝对意义上的“低估”和相对意义上的“高估”并存的情况。而货币深化进程对解读中国GDP增长指标经济含义更关键的影响,发生在对改革开放前后的经济成就进行对比时。

改革开放前,中国经济的低货币化在更大程度上使中国的GDP规模低于真实的国内生产总值规模,但低货币化实际上又发生在两个相续的环节上——“劳动成果(含产品和服务)的低商品化”和“商品的低货币化”(即商品价格低于价值)。前文在构建宏观最优货币深化理论时所重点阐述的实为生产的低商品化(假设商品化后,即达到充分的货币化),而商品的低货币化可能对于理解改革开放前的中国经济更为关键。

新中国成立之初,中国借鉴苏联模式建立了计划经济体制,但中国经济依然保留了一定比例的自由成分,如农民的自留地。因此,中国经济并非完全的计划经济,货币价格信号依然在生产和消费中发挥一定的调节作用,但由于这种价格并非市场价格(通常低于市场价格),依据这种计划体制主导的价格所计算的GDP便小于真实的国内新增产品和服务的价值,也就是说货币价格系统性地低于商品价值。而当价格低于价值时,消费者便会经历短缺经济的体验。而对于短缺的产品和服务的分配,组织的计划与调配权力就发挥了巨大作用,各种票证或批条往往就成为比货币更关键的交易媒介。可以说,货币和票证共同成为产品和服务的交易媒介,对应地,市场和组织共同调节着劳动分工。我们自然可以想到,如果票证可以被货币所定价,则商品的价值便可被货币价格和票证价格之和所显示。这正是双轨制时期所发生的事情,但在单轨制时期,由于平行的自由交易场所并不存在,票证难以被定价,我们只能定性地认识到GDP小于其对应的货币化部分的国内生产总值,也很难做定量分析。

对应前文算例,这意味着在改革开放前,即使货币化部分的真实经济增速也是8%,但用GDP指标所统计出来的增速却长期低于8%。这使得改革开放前的GDP增速低于真实经济增速,也就意味着:以GDP指标来测算改革开放以前的中国经济增长,存在绝对意义上的“低估”和相对意义上的“低估”并存的情况。对比改革开放前后的情况的差异,我们便发现改革开放前后GDP增速的差异不能代表真实经济增速的差异。然而,由于种种研究认识上的疏忽,学者们常常以GDP规模代替国内生产总值规模,以GDP增速代替经济增速,继而以此为基础比较改革开放前后的经济发展成就。

但对于中国这样处于经济转轨期的发展中国家而言,GDP并不是合适的进行时间序列上纵向比较的宏观经济指标,我们并不能直接依据GDP增速来对比改革开放前后的真实经济增速。如果我们要对改革开放前后的真实经济增速进行公允的比较,必须先完成对GDP增速的货币化和非货币化经济成分的来源分解,而这种分解所需的来源性数据是尚未被公布的。当然,即使有了这种数据,我们还需要分析这种非货币化成分的形成时期,这在理论上存在三种可能:新中国成立前、新中国成立后至改革开放以前和改革开放以后。由此可见,对改革开放前后真实经济增速的对比研究将涉及大规模的数据整理和分析工作,需要得到相关部门的支持。

GDP指标更能适应市场化体制下的统计工作需要,对于了解经济增长具有重要参考价值。但长期以来,各界对于GDP指标赋予过高的价值判断意义,上至国际排名,下至官员“GDP锦标赛”,都成了GDP指标的“不能承受之重”,并造成了一些经济发展的不良后果。为此,近年来,中央已经淡化对GDP指标的强调,并引导人们认识到GDP增长并不等同于经济增长,更不等同于经济高质量发展。可以说,这在一定意义上也“解放”了GDP指标本身。

为进一步促成这种“解放”,使GDP回归原本的统计指标属性,本文分析了GDP指标在以往的运用过程中出现的两类统计性问题:一是用名义GDP计算实际GDP的方法性问题;二是经济的货币化程度对GDP指标造成的统计范围的制约性问题。前者造成计算所得的实际GDP指标反映信息失真,后者造成GDP指标遗漏信息。两类问题都会导致GDP指标低估了实际的经济增长。与此同时,本文论证了这种低估问题对于改革开放前的经济增长测算的影响更大。

(吴文,北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员;于鸿君,北京大学党委常务副书记。本文原载《毛泽东邓小平理论研究》2022年第1期,授权红色文化网发布。)

参考文献

[1]“着眼点着力点不能放在GDP增速上”(两会现场观察·微镜头·习近平总书记两会“下团组”)[N].人民日报,2020-05-23.

[2]冯金华.迈向新的GDP理论[J].政治经济学报,2020,(2).

[3]厉以宁.效率、道德调节和社会和谐[J].紫光阁,2014,(5).

[4]共产党宣言[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,北京:人民出版社,2014.