欧洲金靴:也谈教材之乱——向历史深处叩问

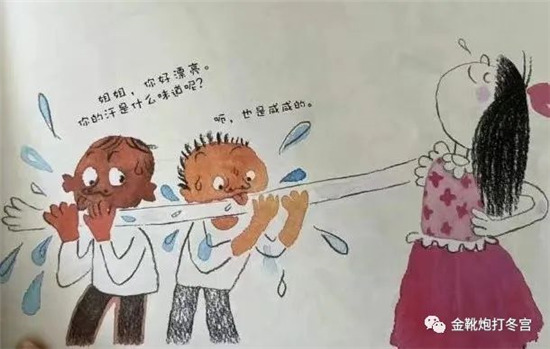

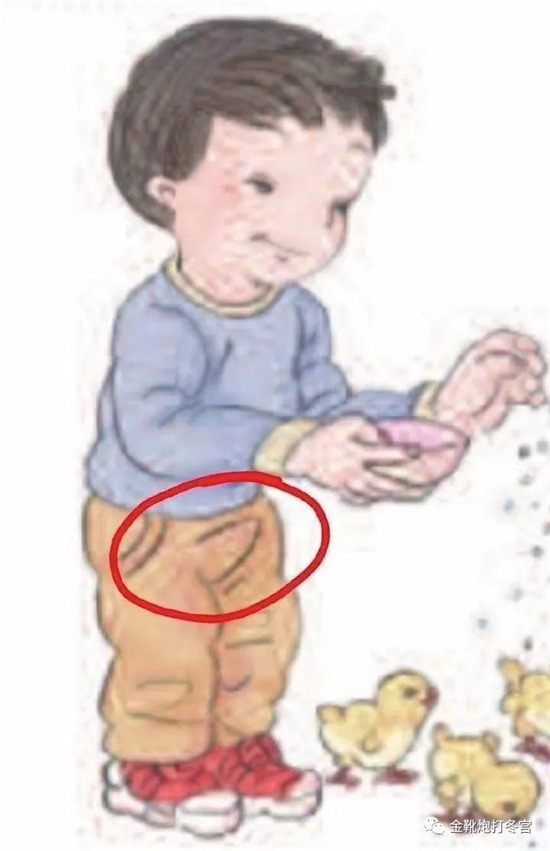

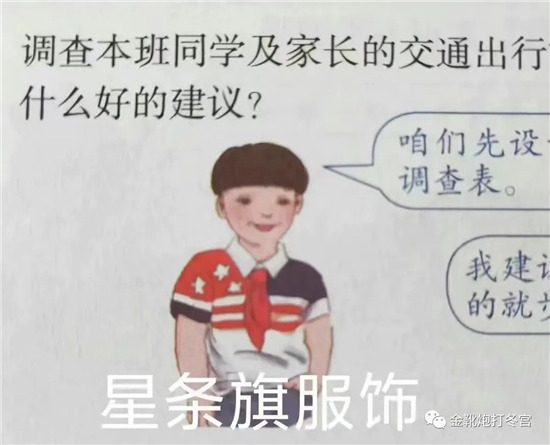

简单总结这件事情的原委:一个日伪汉奸后代的“画手”,职业生涯饱受国际机构和境外NGO组织的赞誉褒奖,并凭借无工商注册的空壳虚体、在近乎于“零竞标”的情况下顺利拿到人教社的课本插画订单,继而大肆创作以媚美亲日、反华、种族歧视、恋童癖、性骚扰等笔触语言为核心主题的作品,最后嵌入教材送入了中国孩子们的课堂,直至近日被网友曝光。

事件的过程就是这么简单,但是事件背后的根因溯源则没有那么明快。

正如此前我在批判《中文已死》的文章中所言,还是那个我一直都在强调的观点:任何一种文化群像,一定脱胎于孕育它的社会氛围与政治土壤,不论是创作灵感还是发表勇气,其背后凸显的都是时代世风。

因此,剖析这类种族沙文主义、文化殖民主义和逆向民族主义,既不能拘泥于如乌合麒麟那般的“从经济角度分析”,更不能作为单纯的学术话题探究,甚至不仅是某一个衙门内部的腐败孤例——而必须树立为严肃的政治问题,向历史深处进行叩问。

1

1900年,光绪二十六年,北京爆发“庚子之乱”,八国联军攻占北京,慈禧太后弃都而逃。

一年后,李鸿章与各国签订《辛丑条约》,同意向十四国赔偿白银四亿伍千万两,分三十九年付清。

这就是庚子赔款。

但是在《辛丑条约》和庚子索赔之后,有一个帝国主义国家的表现与其他列强不太一样。

这个国家相当的克制,甚至愿意将庚子赔款的一部分退给了中国,用作“留学生派遣经费”和“对华安置费”。

这个国家,就是美帝国主义。

1905年,美国颁布《限制来美华工条约》,引发了国人的强烈不满,全国各地爆发了抵制美货、焚烧美货、杀死美国传教士的行动。

这次的事件给美国驻华公使柔克义留下了深刻印象,他给罗斯福写信,主张在对华关系上要有“新的手段”,要以柔克刚,有长远打算。

伊利诺大学校长詹姆士也给老罗斯福写信,称“每年赴日留学的中国人约有六千人,而赴美的才几百人。哪国能教育这一代中国青年人,就能在商业和精神上获取最大回报。商业追随精神上的支配,比追随军旗更可靠。”

1906年,美国国会像往年对清政府的庚子赔款进行核对,此时的美国正在提出了“门户开放”政策,中美关系也正处于“相对缓和”的阶段。

从长远利益考虑,美国政府在众多民间人士的建议下决定将这笔钱用作专项的教育资金,培养日后亲美的中国留学生和政府官员,并创办以美国大学为模板的中国大学。

1908年,美国国会通过相关决议,“庚子兴学”一事由此拉开了帷幕。

在当时并非没有明人看穿,如章太炎就指出“美国此举实际上是鼓铸汉奸之长策”,但这样的声音已经不再庙堂之上。

按照规定,清政府需每年派出一百名学生前往美国学习,其中的80%学习农业、机械工程、工业、商业等实用科目,剩余的学生则学习法政史哲等学科。

为了让留学生能够更加有准备的赴美留学,中美双方决定成立游美学务处以对留学生进行必备的培养,而这所机构也成为日后清华大学的前身。

这也是今天人们戏称清华北大为“留美预备学校”的由来。

无独有偶的清华美院“艺术作品”

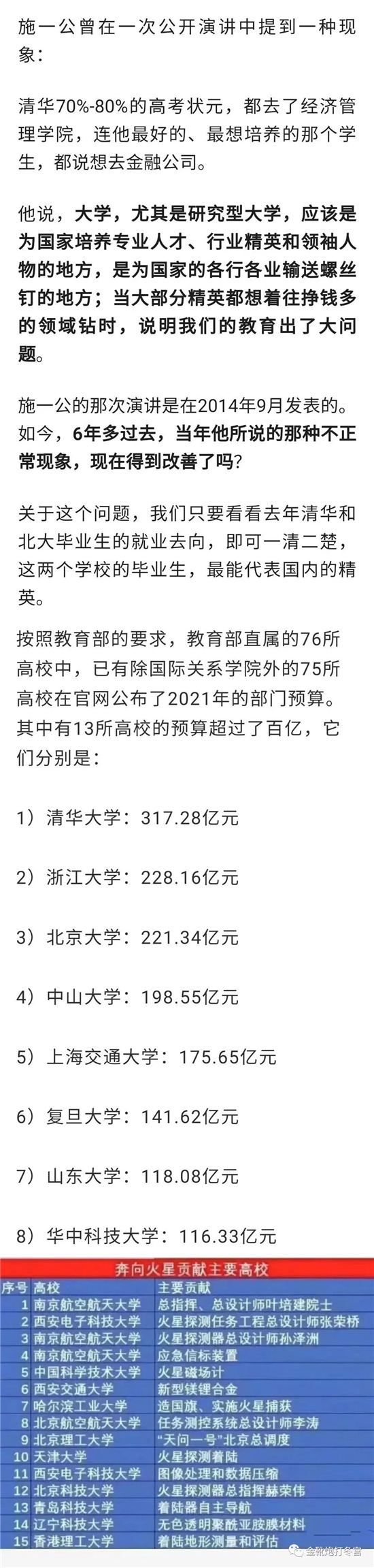

军工科技不见清华北大

打不开?点这里

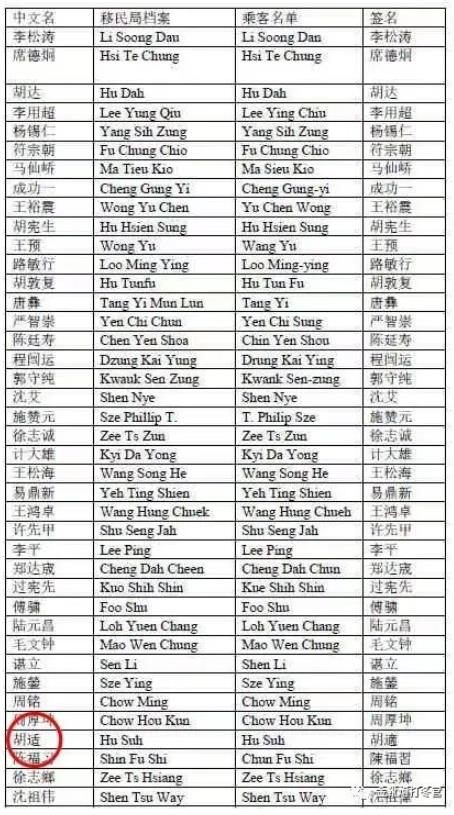

1910年的第二次招考中,在四百余人中选拔出七十人进入游美学务处,这一批留学生中更是涌现出众多日后的著名学者,比如那个鼎鼎有名的“祖师爷”、民国亲美学阀代表,胡适先生。

对于美国和中美关系,这位买办文化精英的胡适先生曾用孟子的“父子之间不责善,责善则离,离则不祥莫大焉”来比喻,即美国和中国之间应当是父子关系,儿子不可以得罪老子、不可以不听老子指挥……

还是本文开篇所语,单纯的批判一个胡适是没有意义的,真正的问题是赴美留学,是那个诞生了胡适的晚清/民国时代。

随着游美学务处逐渐改造为留美预备学校“国立清华大学”,截止1924年,中国已派赴美留学生一千余人。

1924年,那正是中国时局混乱之际,为使庚子退款能够不被执政者用作战争军费,美国又在中国设立“中国文教促进基金会”,用作对其剩余千万美元退款的专项管理,而这些资金也被用作清华大学的建设资金与培养留美学生,使得中国的留美运动没有因为时局的动荡而停止下来。

1928年国立清华大学成立后,庚子留美运动继续展开,1933年新一轮的学生赴美留学继续………

1949年8月30日,毛主席曾向包括中国在内的世界上有被殖民记忆的国家,直接点明过:

“美帝国主义比较其他帝国主义国家,在很长的时期内,更加注重精神侵略方面的活动,由宗教事业而推广到‘慈善’事业和文化事业……”

“我国许多有名的学校如燕京、协和、汇文、圣约翰、金陵、东吴、之江、湘雅、华西、岭南等,都是美国人设立的。”

“司徒雷登就是从事这些事业出了名,因而做了驻华大使的。艾奇逊们心中有数,所谓‘那些在宗教、慈善事业和文化方面团结中美两国人民的纽带,一直在加深着美国对中国的友谊’,是有来历的。”

“从一八四四年订约时算起,美国在这些事业上处心积虑地经营了一百零五年,据说都是为了‘加深友谊’。”

毛主席提到的协和,就是鼎鼎有名的洛克菲勒财团在中国的手笔。

1909年,洛克菲勒第一次派出所谓“东方教育考察队”对包括医学教育在内的中国教育机构作精细调查。

四年之后,洛克菲勒基金会成立,其在《远东的教育及其他需求》中表态:对于远东的中国教育,将采取行动,包括医学教育和建好医学院。

1914年,洛克菲勒团队第二次派遣队伍前往中国考察,考察范围锁定中国的医学教育。前后花费四个月时间,访问中国十几个城市的医学院和八十八家医院,最终总结成一份名为《中国的医学》的报告,其中包括中国卫生现状、中国本土医院和手术等十个章节。

再一年后,洛克菲勒团队第三次前往中国,6月达成协议:用二十万美元购买早前由英国伦敦会与其他五个教会合作开办的“北京协和医学堂”的全部资产。

就此,新医学院定名为“北京协和医学院”,英文名PUMC(Peking UnionMedical College),成为了犹太财团在中国的第一个医学阵地。

2

留美预备高潮在中国的历史上有过两波,其一兴于20世纪初,止于1949年;其二兴于20世纪末,止于2012年。

2002年3月,国务院发展研究中心、清华大学和哈佛大学,曾启动过新中国历史上规模最大的“官员合作培训尝试项目”。

当时的计划中,该项目分五年,每年由中美双方共同培训六十名中国高级官员。

美国方面要求,受训官员必须以中青年干部为主,要求参加者的基本情况是地市级或局级以上干部,本岗位至少两年工作经验,45岁以下(副省级可适当放宽),本科学历,具有相当于大学四级的英语水平。每期近三个月培训时间,入选官员先在清华大学培训一个半月,再到哈佛。

哈佛大学肯尼迪政府学院中国项目部主任助理在接受采访时说:“我们觉得,在中国这样一个大国,由传统的计划经济向市场经济转轨过程中,政府官员的素质和能力将起到至关重要的作用,有必要尽我们所能,帮助他们丰富经济管理方面的最新知识,扩展他们的战略远见以及及时掌握管理方法,帮助他们有效地应对变动中的公共政策环境。我们的课程将主要包括公共管理应用、公关技巧、评估能力、领导艺术等方面,采取案例教学为主的方式。”

事实上,早在80年代哈佛大学肯尼迪政府学院里就出现了中国学员,有组织有规模是在1996年之后,其中有多位省部级领导干部。

甚至,还有来自中国解放军系统的学员:2001年8月,二十五位中国大校及上校军官曾前往肯尼迪政府学院开始为期两周的进修课程。

另外,还有个别省市也与哈佛大学建立了直属培训联系,如北京市,在2002年3月时就至少有七位由北京市委组织部选拔考核的官员在哈佛大学学习。

自1998年至2001年入世起,短短三年间,北京市类似的国际交流项目就已有超过三百位官员参与。

美国哈佛大学肯尼迪政府学院,其前身是哈佛大学的公共行政研究生院,成立于20世纪30年代,60年代更名为肯尼迪政府学院。

政府学院从2000年初起设立了专门的亚洲部,管理以中国官员为主体的亚洲学生。

自90年代末以来,中国政界涌动起人员培训的春潮,不少地方政府纷纷将自己辖区内的官员派到海外接受有关机构的中短期培训,甚至在各地方政府之间形成了攀比风潮,“谁赴美人数多,谁的执政姿态就更现代化”。

2001年底,国务院发展研究中心根据当时的培训热,提出了一项被外界称为是针对中国官员的最大规模的海外培训计划:中国公共管理高级培训班。

恰巧,当时哈佛大学肯尼迪学院的院长约瑟夫·S·奈,正受聘为清华大学公共管理学院的顾问委员。

据清华大学公共管理学院一位负责人向媒体透露:“国务院发展研究中心不是教学机构,要进行培训,必须寻找合作伙伴。清华大学公管学院成立才一年多,但清华的名气、哈佛与清华的良好合作关系,加上公共管理学院没有传统的思维定势,相比而言更能接受新的改变。”

当时,赛奇是哈佛最有名的中国问题专家之一,2002年大规模、成建制的赴美留学项目启动后,他主讲的“中国政治经济改革”课程是肯尼迪政府学院的中国官员学生们最爱听的课之一。

“资本主义世界最尖端的学府正在为最大的社会主义国家培养治国之才”,这是海外媒体对该项目的评价。

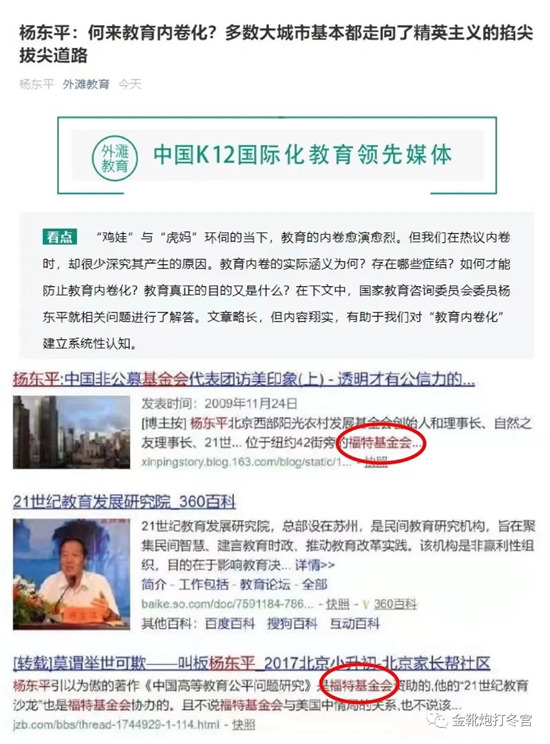

值得一提的是,这位赛奇教授是福特基金会——美国中情局的核心触手——的驻华首席代表。

关于福特基金会,我后文会说。

从2002年到2012年,这个项目共为中国培训了超过六百 名厅局级以上官员,其中有不少日后晋升省部级干部——这里面,也出过省部级的老虎,我就不提名了。

3

从1874年到1914年,注册的国际NGO的数量从三十二个增至千余个,其中包括国际红十字会和国际奥林匹克委员会。

二战以后,国际NGO在美国政府的领导下数量猛增,并且在国际事务中承担起显著的作用。

今天,国际NGO的数量已经超过13000个,其中有1/4是在1990年以后涌现出来的。

在1949~1978年间,中国与国际组织和NGO的合作非常少,意识形态高地也难以为帝国主义侵犯。

而改革开放以后,局面开始转变,中国逐渐广泛欢迎国际社会对中国发展的支持。

1978年,联合国开发计划署和世界银行之类的贷款机构和紧随其后的国际NGO开始在中国运作。

1988年,福特基金会成为了第一个获得在中国特殊运营许可的国际NGO,基金会的中国项目主任彼得·盖特纳与国务院谈判,当时表示希望将其置于中国社会科学院的管辖之下。

仿效福特基金会的模式,首都北京逐渐形成了与外国机构进行项目合作的做法。

根据清华大学创新与社会责任研究中心主任邓国胜的估计,在中国的国际NGO(包括注册的和未注册的)大概在1000~2000个。

1999年,福特基金会批准的项目中,涉及资产建设和社会发展的共有2.466亿美元,其中用于社会和资源发展的有0.748亿美元,经济增长的有0.983亿万美元,人类发展和生育健康的有0.735亿万美元。

而涉及和平和社会共同公正的则有1.892亿美元,其中用于人权和国际合作的有1.074亿美元,用于治理和公民社会的有0.0818亿美元;涉及教育、媒体、艺术和文化的有1.139亿美元,用于教育、知识和宗教的有0.696亿美元,用于媒体、艺术和文化的有0.443亿美元。

从那一时期开始,从鼓吹“放弃十八亿亩耕地红线”的茅于轼,到鼓吹“去工业化”的雾霾纪录片《XX之下》导演柴静,再到去年的某部武汉封城纪录片,都能看到福特基金会的影子。

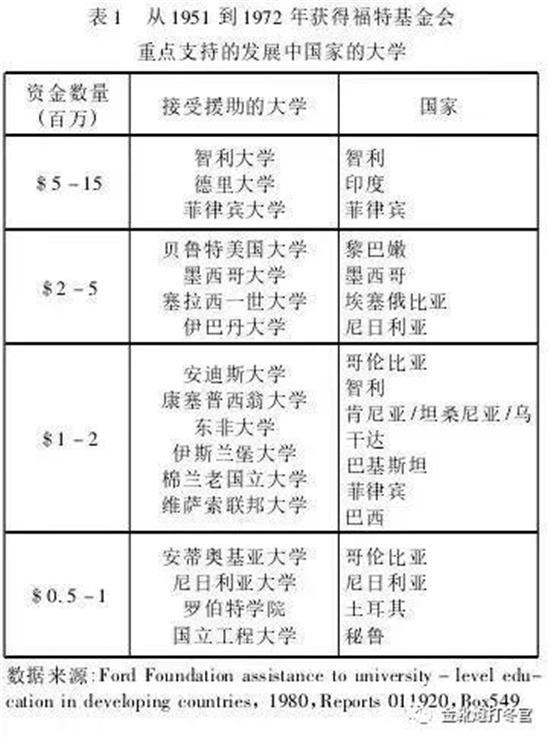

早在1955年,福特基金会就开始了对芝加哥大学和斯坦福大学的中国学研究的资助,后来将资助的范围扩大到哈佛大学、加州伯克利等另外十二所大学和研究机构进行中国学研究。

其目的就是吸纳中国社会中遍布在媒体(舆论系统)、高校(教育系统)的反共精英、自由派知识分子,策动颜色革命和政治颠覆。

2002年,福特基金会正式将触手伸进中国教育体制内部:PHE(Pathways to Higher Education)项目启动,中国中西部地区的三十九所高校参与其中。

近十年后,2011年,来自六个国家的教育界代表在中国的西部重镇成都,召开“探讨提高贫困生发展能力”的会议,会议由福特基金会直接策划和组织。

成都,这个城市的特殊性我科普过很多次了。

推荐阅读:为什么成都这么重要

2003年,福特基金会又宣布设立一项面向非洲、中东、亚洲、拉美和俄罗斯籍研究生的“国际奖学金计划”:十年出资三亿美元,执行该基金会有史以来数额最大的全球研究生奖学金计划。其中两亿八千万美元用于资助3500名学生完成三年的硕士或博士阶段学习。

这3500名资助对象不论在哪国留学,都必须是来自上述国家和地区——这些国家和地区的学生被认为在美国高校学生中人数比率偏低。

2008年3月20日,北京长安街东方君悦大酒店,福特基金会北京办事处举办了一场盛大的招待会,欢送在中国工作九年、即将离开中国的首席代表华安德(AndrewWatson)。

一位参加了这次活动的国内某知名政策研究所负责人在采访中曾向《瞭望》新闻周刊回忆:“整个招待会大概邀请了400多人,其中绝大部分人都是来自于中国各重要部门,有科研、教育、政策咨询部门的知名专家学者,同时他们过去也都接受过福特基金会各种形式的资助。参加者人数如此之多、层次如此之高、学科范围如此之广,给人留下了深刻的印象。”

尤其让这位经常参加高规格会议的人士震撼的是:“福特基金会自1988年在华活动以来,二十年花费了大概 四亿美元,也就是说,仅用四亿美元就获得了对中国学术界如此规模的影响力。”

也是在2008年,在福特基金会的参与下,美国组织了一起动静磅礴的反华反共活动,此处不多赘述。

十年后的2018年,还是在福特基金会的策划下,又组织了一场声势浩大的樊姓人、贺姓人、张姓人、萧姓人等齐聚一堂的“改革开放四十年研讨会”……

也是在2018年,或者说,“直到2018年”,在公安部境外非政府组织管理办公室与北京市公安局境外非政府组织管理办公室在京联合召开的“部分境外非政府组织代表座谈会”上,我们的教育部才对外宣布建立了境外非政府组织审批机制,并与全国的教育部直属高校进行了第一次针对性的座谈,此后我们才陆续出台了《高校与境外非政府组织合作的具体规定》……

除了福特基金会,还有洛克菲勒基金会、卡内基基金会、亚洲基金会、美国国家民主基金会等在冷战时期壮大、担负起白宫和中情局对外作战任务的NGO组织,不处不在中国的领土兴风作浪。

1945年,洛克菲勒基金会资助成立了“俄罗斯研究中心”,该中心隶属于哥伦比亚大学新创立的国际事务学院,专门针对苏联和东欧国家进行政府策反活动。

1947年,卡内基资助了美国的六所大学发展国际事务和地区研究项目。

到1952年,这两个基金会已经为国际事务和地区研究项目提供了数百万美元的资助。

1953年,福特基金会向一百零四名年轻的美国人提供奖学金,资助这些人在国内或者国外从事有关亚洲和近东研究。其中,二十五人从事近东研究,五十一人从事南亚和东南亚研究,二十八人从事近东和中东问题研究。

此外,福特基金会还资助了一系列海外培训和研究,目的是要强化美国对外国地区高等院校的控制、深度渗透发展中国家的教育系统、策动发展中国家的下一代塑成“美式思维”。

不要忘了,不仅有与美国政府关系密切的NGO,还有一大帮与美国财阀深度勾连的NGO,如默沙东艾滋病基金会、孟山都基金会、可口可乐基金会、花旗集团基金会、陶氏化学公司基金会、柯达慈善信托基金、摩根大通基金会、摩托罗拉基金会、加州联合石油公司基金会、德意志银行美国基金会等等……

在许多反华事件中,均能看到他们的身影。

尤其是某些医药财阀控制的NGO,这两年的疫情中我们已格外熟悉。

推荐阅读:波谲云诡(一)

推荐阅读:波谲云诡(二)

推荐阅读:波谲云诡(三)

推荐阅读:波谲云诡(四)

推荐阅读:波谲云诡(五)

推荐阅读:波谲云诡(六)

根据刘佑平的研究,改革开放后的三十年间(到2012年之前),美国NGO组织对华捐赠输入资金规模约为两百亿元,其中17%注入中国民间组织,82%都流入了高等教育机构、科研机构及政府机构,分别为31%、30%和21%。

还记得那个著名的鼓吹“给中国学生减负”(实质是吃肉又砸锅、转移教育资源分配不公矛盾)的教务系统大官吧,就是福特基金会的马前卒。

所以,回头望去,诸位还会为今天充斥在娱乐圈、演艺界、文化口、教育部、舆论场、新闻业的那些殖壬现象感到惊奇吗?

一切乱象的背后,都是历史深处意识形态的失序和政治火炬的熄灭。

跋

1959年,建国仅十年,毛主席就曾忧心忡忡:“仗我们是不怕打的,帝国主义要想‘和平演变’我们这一代人也难,可下一代、再下一代就不好讲了。中国人讲‘君子之泽,五世而斩’,英国人说‘爵位不传三代’,到我们的第三代、第四代人身上,情形又会是个什么样子啊?”

就在那两年前,1957年3月,毛主席致信周恩来、陈云、彭真、陆定一,要求:“大学、中学都要求加强思想、政治领导和改进思想、政治教育,要削减课程,要恢复中学方面的政治课,取消宪法课,要编新的思想、政治课本,要下决心从党政两系统抽调几批得力而又适宜于做学校工作的干部去大、中学校工作,要赋予高等教育部和教育部以领导思想政治工作的任务。”

1964年,毛主席又说:“如果我们和我们的后代不能时刻提高警惕,不能逐步提高人民群众的觉悟,社会主义教育工作做得不深不透,各级领导权不是掌握在真正的马克思主义者手里,而被修正主义者所篡夺,则我国还可能要走一段资本主义复辟的道路。”

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴炮打冬宫”,授权红歌会网发布】