欧洲金靴:我不会写高考作文

这是“双减”之后的第一届高考。

我仔细看了看今年各地的语文作文考题,还是很久以来的感受:发散性越来越强,八股味越来越重,对课本之外的阅历储备和人生哲思的考验力度逐年加大。

不得不说,一个小小的作文题,其对考生的自幼成长容量、家庭教育、眼界和思维高度,已经在考试过程中形成了档次鸿沟。

某种侧面看,对阶层鸿沟的隐性维护也在不知不觉中践行。

同一套教材、同一段十二年苦读,就语文作文来说,同一个题目,权贵子女与贫下后代所创作的文字,已经很难趋同。

这让人不由得想起香港,鸽子笼里的孩子连鸦片战争的历史都不知道,而高山别墅的子孙们却侃侃而谈萨特的存在主义和康定斯基的修养。

可悲的便是,前者恰是三年来上街闹事、无脑反华的暴徒主力军,而后者则自始至终笑看脚下混乱的一切、绝无上街“呐喊”之可能。他们自出生就是世界公民,其父母也早早在英美澳新给家族留好了离港的退路……

1980年,北京八所高校录取新生家庭调查,20%是农民,25%是工人,15%是干部,40%是专业技术人员;到1990年,北京录取新生1.7万人,干部、军人子女占比已达78%,工农占比仅占21%。

至于今天就更不必说了。

胡锡进先生曾发表高论:“高考是中国社会治理分量很重的一环,是社会公平的最大寄托之一。这几十年来无数寒门子弟通过高考成功改变了命运,以此作为关键起点实现了阶层突破。”

可是现实真的如胡锡进所言吗?

2013年,《中国商报》曾刊过一篇文章《市场化是中国教育唯一出路》,里面有云:“市场经济下的市场教育应该是多元化的:投资主体多元化,办学形式多样化,办学方向市场化,人才培养差异化。就像大自然的山一样有高有低,像海洋一样有涨潮有落潮”、“30多年春天的故事,让中国坐上了世界经济总量的第二把交椅,我们同样期待着‘1978’的教育之春能如约向我们走来。”

那篇文章发表的2013年,北京的学区房当年连续四个月上涨1500元。

也是到2013年时,中国家庭平均教育支出占比已经达到1/6。

当教育消费成为一项社会巨量产业时,这背后所体现的就是财富导向之下的中国教育分层。

毕竟在自由化的市场大潮里,是没有公平可言的。

除非你拒绝进入市场,拒绝参与教育竞争——课外辅导早已成为不可忽视的巨额支出的教育竞争。

毛主席当年为什么要搞五七干校,为什么要搞工农兵大学,为什么要搞知识青年上山下乡运动,为什么搞“教育革命”……

他老人家当年的一切战略都是服从于一个思想:坚决不可出现贫富分化、城乡分化、阶层分化。

推荐阅读:不应用悲惨沉重视角去看待“下放劳动”

毛主席46岁时在《青年运动的方向》一文中就抒发过:“判断一个青年是否是革命的,就看是否愿意与工农相结合。”

建国后的1952年6月,毛主席又做出批示:“一、如有可能,应全面接管私立中小学;二、干部子弟学校,第一步应划一待遇,第二步废除这种贵族学校,与人民子弟合一。请酌办。”

改革开放后,我国在摸着石头过河的节奏下悄咪咪诞生了六所国际学校,其中五所为外籍子女学校,以及一个公立学校国际部。

客观说,那个时期中国教育的国际化、差异化还不算太过明显,国际学校主要是解决使馆工作人员子女以及在经济快速发展地区工作的外籍人员子女的学习问题。

但是进入90年代,随着国门进一步洞开、外企涌入,同时某些“先富起来的人”走上前台,国际学校的数量与性质开始出现了根本性的巨变。

类似上海中学国际部、北师大附中、华东师范大学第二附中、广州碧桂园学校、大连枫叶国际学校等学校,其“贵族”“奢华”的味道逐渐浓郁。

后进入21世纪,就更不必说了,以人大附中国际班、北京四中国际部、北京十一中学国际班、上海市民办协和双语学校、苏州德威英国国际学校、天津惠灵顿国际学校等为桥头堡,“贵族学校”已经不再成为讳莫如深的词汇,而是一种堂而皇之的广告语、品牌形象。

网络上曾有一段子:“某些省份的省委书记,也不如北京的一个街道办主任牛掰。看看人家抽屉里多少张贵族幼儿园、贵族中小学的条子吧。”

80年代“学区分”、“就近上学”的概念出现,这是对1978年《关于办好一批重点中小学试行方案》和1983年《关于进一步提高普通中学教育质量的几点意见》的指导精神的呼应。

尤为有趣的是,1978年的《方案》中明确提出:“以后要在重点中小学建设长期规划上,形成‘小金字塔’结构……”

步入21世纪,「学区房」横空出世,小金字塔陡然形成了。

恩格斯有这样一段话:“在资产阶级看来,世界上没有一样东西不是为了金钱而存在的,连他们本身也不例外。因为他们活着就是为了赚钱,除了快快发财,他们不知道还有别的幸福,除了金钱的损失,也不知道还有别的痛苦。”

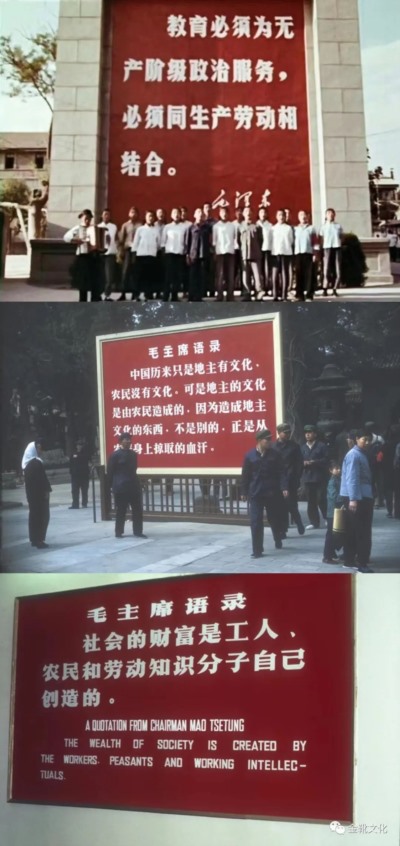

1958年,毛主席曾提出:“教育必须为无产阶级政治服务”,同年9月,中央发出的《关于教育工作的指示》中亦有指示:“党的教育方针是教育为无产阶级的政治服务,教育与生产劳动相结合。”

将一个孩子驱逐出课堂真的是很容易的,容易得就如同把一个阶级驱逐出越来越聚合化的水泥大都市、钢筋大城市……

正如我们看到的,以上海华二初中、兰生复旦中学等为标志的飘散着金钱味道的学校,更是被爆出曾明目张胆地“劝退”上不起贵族学校的“低质量家庭”……

2015年,美国《外交政策》杂志统计了中国各地考生考人清华北大几率的差异,调查结果显示:北京考生被清华、北大录取的概率是广东考生的30倍(10000人中分别取106.62和3.65),北京之后是上海(32.16)、天津(25.81),而倒数三名是广东、云南(3.79)、贵州(3.93)。

根据《中国教育发展报告2014》的数据,在2000-2010年的十年时间里,农村小学减少了22.94所(减幅52%);农村教学点减少11.1万个(减幅60%);农村初中减少1.06万所(减幅25%)——农村学校减幅远远大于农村人口的城市化速度。

这就是我此前一再说的,“农村被抛弃”。

也就是马克思说的:“资产阶级使农村屈服于城市的统治,它创立了巨大的城市,使城市人口比农村人口大大增加起来”。

这就为资本的市场收割创造了必要条件。

至于其后果,马克思同样又指:“资产阶级日甚一日地消灭生产资料、财产和人口的分散状态。它使人口密集起来,使生产资料集中起来,使财产聚集在少数人的手里。”

福建师范大学教育学院副教授王伟宜在2016年时曾发表过一篇文章《优质高等教育资源获得的阶层差异状况分析:1982-2010-基于我国7所重点大学的实证调查》,其中鲜明指出:

2000年之前,阶层间辈出率的最大差距逐步扩大,在2000年达到了43.6倍,即党政机关或企事业单位负责人阶层子女入读重点大学的机会是农民阶层子女的43.6倍。

到2010年,阶层间辈出率的最大差距有所下降,为30.1倍,即党政机关或企事业单位负责人阶层子女入读重点大学的机会是工人阶层子女的30.1倍。

而重点大学中党政机关或企事业单位负责人阶层子女比例的减少,一定程度上不过是因为他们中越来越多的人选择了出国,而并不是因为我们的教育公平有很大改善。

资本入侵,或者或资本主义制度,必然会带来内卷。

这是无法调和的制度矛盾,也是其制度特征。

如同资本主义必须要求保有一部分「失业人口」、以给予有工作机会的人以“压迫感”、从而达到剥削的目的那般,资本控制下的教育产业,也必然会要求必须保有一部分「差等生」。

有了「差等生」的存在,才能让陷入恐惧和焦虑的学生们为了成为所谓「优等生」而纷纷戴上防弹玻璃一样厚的眼睛、吃饭上厕所时都要看书背书、个个成为做题家。

同时,有了「差等生」的存在,也才能让教师群体同样跟着学生群体一道陷入焦虑:尔虞我诈的非良性竞争、勾心斗角的校园官场职场、开小灶补习的恶劣风气、对成绩好坏的学生施以不同态度……

在压力和强度不堪重负,又被迫出现了家长承担“家庭辅导任务”的怪像,导致了家长与教师之间的矛盾——这是经典的“挑动群众斗群众”而资本坐收渔利。

乃至到了大学,「学阀」事实上的形成,以及拥有近乎于可决定学生命运之权力的「导师制度」,更是催生了止不住的研究生自杀悲剧。

推荐阅读:必须肃清学阀之乱

一切的悲痛源头其实很简单:私有制。

如那个最著名的、以“吓死人的清北命中率”著称的、年年吸引全国高中校长前去“取经”的河北衡水中学,即为典例。

衡水中学曾经在90年代还主动降低分数线录取大量农村学生、让城市农村学生极不平衡的九一开比例向着五五开比例靠近。

然而今天,“魔鬼做题、监狱生活”这些老生常谈就不提了,真正值得瞩目的,是衡水中学不但早就用“跨区域掐尖”的模式强行保障优质生源、保障清北率,更是在资本运作方面早已集团化,成为全国高中所谓“企业化运营、资本化盈利”的典范。

眼下,以公办衡水中学为首的“衡中系”资本集团,已包含了四所高中学校。

除了衡水中学是省级示范性公办高中外,衡水第一中学、滏阳中学、衡水中学实验学校均为由衡水中学统一参与管理的民办学校,在性质上属私立。

即,私人资本作物。

今年3月11日,长水教育集团操作的所谓“第一高中教育”,悄然在美国上市,其中不少衡水中学的名师(桑海勇、丁业胜)竟然出现在股东名单里。

所谓“衡水模式”,那些年年挤破头去取经学习的全国各地的校长们,你们学的来吗?别再浪费差旅费了。

还记得去年衡水学子张锡峰的那一声呐喊吗:“我就是一只来自乡下的土猪,也要立志去拱城市里的大白菜!”

猪为什么要以拱到白菜(尤其是城里的白菜)为荣耀、为成功的标志呢?

这种价值观,本质其实就是一句老生常谈的谚语:“吃得苦中苦,方为人上人”。

这句我们所有人都习以为常、奉为真理的话,事实上是不折不扣的、冷血的资本主义成功学。

“人上人”,人身之上亦有他人,人身之下亦有他人,这便构筑了一个层次分明的阶级压迫体系。

同时,由于深谙“一旦成为人下人就一定会被人歧视、被人欺负、被人打压”的社会现实,所以个个都不择手段地妄图成为“人上人”。

哪怕,是踩着别人的头颅,是违法乱纪忤逆人伦,是置人格尊严于不顾………也要“成功”!

这就是资本主义制度,这就是资本主义的教育。

关于教育到底应该怎么办、学生到底应该怎么学,毛主席其实早在1964年2月13日的《论教育革命》中就有指导。

我摘录如下:

现在的考试,用对付敌人的办法,搞突然袭击,出一些怪题、偏题,整学生。这是一种考八股文的方法,我不赞成,要完全改变。

我主张题目公开,由学生研究、看书去做。例如,出二十个题,学生能答出十题,答得好,其中有的答得很好,有创见,可以打一百分;二十题都答了,也对,但是平平淡淡,没有创见的,给五十分、六十分。考试可以交头接耳,无非自己不懂,问了别人懂了。懂了就有收获,为什么要死记硬背呢?人家做了,我抄一遍也好。可以试试点。

旧教学制度摧残人材,摧残青年,我很不赞成。

现在一是课多,一是书多,压得太重。有些课程不一定要考。如中学学一点逻辑、语法,不要考,知道什么是语法,什么是逻辑就可以了,真正理解,要到工作中去慢慢体会。

课程讲得太多,是烦琐哲学。烦琐哲学总是要灭亡的。

如经学,搞那么多注解,现在没有用了。我看这种方法,无论中国的也好,其他国家的也好,都要走向自己的反面,都要灭亡的。书不一定读得很多。马克思主义的书要读,读了要消化。读多了,又不能消化,也可能走向反面,成为书呆子,成为教条主义者、修正主义者。

我再放一个有意思的,1975年第11期《红旗》杂志的文章:《请看苏修的新玩意》,全文如下:

近年来,在苏修社会里,出现了一种新的行业。这种新行业,虽然没有被苏修叛徒集团列入他们“巨大成就”的栏目内,但倒真的搞得不坏,正在以很快的速度“发达”起来。

这里,且举这种行业的几个小例子,使读者开开眼界。

先看“私人授课”业。此业现在盛行苏联全国,据说是专门为中学生进入大学而设立的。私人授课每小时可得五至十个卢布,相当于普通工人一天半以上的工资。在莫斯科街头,“圆柱上”、“墙壁上”,“大门道里”,到处是这种花花绿绿的广告,简直让人眼花缭乱。

再看“代人考试”业。据《莫斯科晚报》载,有一种“代人考试组织”,专门代人投考大专学校。这种组织业务繁忙,应接不暇。有一个成员上午到食品工业专门学校代人考试,下午又到纺织工业大学代考,第二天又到莫斯科大学代人投考经济系。考取后,每位收取代考费五百卢布。

其次看“论文出售”业。《共青团真理报》载,罗斯托夫铁路运输工程学院里有一种“联合组织”,专门“帮人做毕业设计、学习论文、测验作业、实验室作业”。一份设计,售价九十卢布,有的一百五十卢布。

再其次看“毕业证书制造”业。《消息报》介绍的一个“毕业证书制造所”,一张毕业证书售价一千卢布,两年中他们就销售了五十六张这样的毕业证书。

若问这种行业为什么如此兴隆,那就要看看苏修的教育制度了。

随着资本主义的全面复辟,苏修的教育,特别是高等教育,早已成为进入特权阶级的阶梯。

苏修总头目勃列日涅夫说:“国家主要是从经过高等学校培养的专家中吸收从事经济工作、党的工作、国家工作、外交工作、军事工作和从事一切社会活动的干部。”

许多材料证明,大学文凭是选拔干部的决定性标准。有此文凭,即使是个白痴,也能捞个一官半职;无此文凭,即使你是“共产主义劳动突击手”,从战争年代起就做某项工作,并且有这方面的专业知识,但最后是“被裁掉”。

勃列日涅夫的话以及无数事实告诉人们:只要一进了高等学校,或者干脆只要设法捞到一张大学文凭,那就能够得到高官厚禄,就有飞黄腾达的时机。

要是进不去呢,那就对不起,只能“永远”当一个被人看不起的“执行者”。

许多人为了达到“高升”的目的,当然就只有八仙过海,各显神通。于是各种稀奇古怪的行业都应运而生了。

可不能小看这种新行业。特权阶级要把自己的爵位和俸禄传给他们的子女,一个重要的办法就是通过教育一途。而这样做,没有上述行业的帮助,就有点儿难处。

你说考试吧,“中学课程”并不完全包括大学“考试中应考的所有材料”,一般中学毕业生怎么去考?有了上述行业,苏联的资产阶级新贵们就不怕,他们有的是钱,可以雇请“家庭教师”,或使子女进各种学费昂贵的私人“学校”之类。

这样把子女塞进高等学府以后,总算放心了吧?可是还不行,有些公子小姐们一向吃喝玩乐,谁愿去死啃书本?不能毕业怎么办?还得依靠上述行业。

在教育市场上,只要不惜重金,什么毕业论文、毕业文凭,甚至“副博士”之类的头衔都可以买到。有了这些玩艺儿,就可以骑在劳动人民头上作威作福了。

不难看出,苏修教育领域的新行业,完全是适应特权阶级对劳动人民实行资产阶级文化专-制的需要而产生的。

“有钱,就可以进入高等学校”,这是苏修一家不大不小的官方报纸吐出来的一句很难得的真话。

当然,苏修统治者“标准的提法”可不是这样。因为这么说,他们那个冒牌的“社会主义”不就露了底?

你听,苏修《国民教育立法原则》说得多么堂皇:苏联全体公民不分财产和社会地位,“在受教育方面一律平等”。

但事实呢?在苏修叛徒集团的统治下,劳动人民既没有那么多的钱去雇请“私人教师”,又没有那么高的地位来得到同僚们的“照顾”。

他们的子女,无论在分数面前,还是在其他什么面前,怎么能同那些公子小姐们“一律平等”呢?

且以他们自己对新西伯利亚所作的调查为例,那里有近百分之九十的农民子女被排斥在大学门外,而城市知识分子(不要忘记,其中也包括官僚)的子女却有近百分之九十都钻进了高等学校。

按照苏修的“立法原则”,或者可以这样说吧,百分之九十和百分之九十还不是“一律平等”么?

其实,什么抽象的“自由”、“平等”,从来就是资产阶级的谎言。

列宁曾说过:“只要阶级还没有消灭,任何关于一般自由和平等的谈论都是欺骗自己,或者是欺骗工人,欺骗全体劳动者和受资本剥削的人,无论如何,也是维护资产阶级的利益。”

列宁的话,这样无情地揭露了一切关于一般自由、平等言论的虚伪性。可是,以“列宁主义者”自命的勃列日涅夫们,在明明不平等的事实面前,还在那儿高谈着“一律平等”之类的神话,这难道不正是为了欺骗苏联劳动人民吗!

学校商业化,知识商品化,这完全是苏修全面复辟资本主义给教育带来的必然结果。苏修统治者通过校内教育和校外宣传,公然要青年人树立“合理的利己主义”世界观,并且毫不隐讳地对他们说,“学习、掌握知识”是一本万利的买卖,“这是一个将能产生高额利钱的贮钱匣”。

既然“知识”、“文凭”、“学衔”都可以用金钱买来,那么,这些东西一旦到手,当然就要立即投入“周转”,以谋取更大的利润。

亏本的生意谁会去做?这种腐朽透顶的“教育”,是一个黑色染缸,别说特权阶级的子女,就是少数劳动人民的子女进校后,也必然要受到腐蚀和毒害。它只能培养那种以赚钱赢利为人生哲学的新资产阶级分子,即培养特权阶级的接班人。

苏修教育领域这种新行业,闹得乌烟瘴气,引起了劳动人民的愤怒,于是苏修报纸也不得不说上几句对此表示不满的话。这当然只是装装样子、骗骗群众而已。

他们心里明白,擦掉主人身上一点儿浮油,根本不可能触伤老爷们那肥胖的躯体。那些真正敢于揭露这种丑恶现象的社会根源的,不仅文章登不出,恐怕连作者都早已被关进了“疯人院”。而经过精心筛选后登出的那些不疼不痒、避而不谈问题实质的文章,简直无异于莫斯科街头的广告,对这种行业只能起到提倡、鼓励以至“介绍经验”的作用。

很显然,要彻底解决这些问题,那就意味着推翻苏修现存的社会制度,这是苏修统治者连想都不敢想的。然而,统治者不敢想的,苏联人民却要想,并且终究有一天还要行动起来,再一次扫除这些秽物。

说到苏联,那我就再多说点。

在1917年之前 ,俄国的学校是地主豪绅和资产阶级统治的工具,具有鲜明的等级性、阶级性、宗教性 ,国民教育管理体制松散混乱。

是十月革命 、准确的说是苏维埃教育人民委员部和苏维埃国家教育委员会通过的《教育人民委员部关于国民教育的宣言》和《教育人民委员部关于将教育和教养事业从宗教部门移交移交给教育人民委员部管理的决定》,第一次将受教育的权力下放到底层的工农阶级。

包括《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国国民教育事业组织条例 》、《俄罗斯各民族人民的权利宣言》这些法令,清除了宗教教会和地主们对学校的影响 ,快速推动了面向普通人民的普及教育。

然而,从1956年的苏共二十大之后,苏联教育开始了“改革”,尤其受到西方“精英教育”思维的冲击,

如1964年8月,苏联通过了《改变兼施生产教学 的劳动综合技术普通中学的学习期限的决定》,把建立在8年制学校基础上的中学的学习年限,由3年改为2年;苏共第23次代表大会又强调“要把提高专家培养质量当做头等任务”。

教育部门的领导权掌握在哪个阶级手里、执行什么样的路线,就会决定了学校成为哪个阶级专政的工具。

苏联后期,在“以二十大精神彻底改造苏联教育”的理念趋势下,大批资本疯狂涌入原本属于苏维埃国家机器管辖的教育领域。

资本家们鼓吹“全民教育”、“智育第一”、“全面发展”这些从字面上看合理先进、但实际上是在强化苏联新生垄断资产阶级专政的“教育改革方案”。

赫鲁晓夫上台后,给学校提出一个新任务叫做:“发掘和关心少年天才”;此后的勃列日涅夫也叫嚷:“知识,人的天才是现代每一个国家进步与强盛的最主要源泉”。

列宁在1917年揭露资产阶级教育的实质时就曾指出:“整个旧学校都浸透了阶级精神,只让资产阶级的子女学到知识……工农的年轻一代在这样的学校里,与其说是受教育,倒不如说是受资产阶级的奴化。教育这些青年的目的,就是训练对资产阶级有用的奴仆,既能替资产阶级创造利润,又不会惊扰资产阶级的安宁。”

可是在“改革”的春风吹拂下,连《真理报》也开始对资本趋炎附势,专门以《深刻的知识是进入高等院校的通行证》为题发表文章,声称“招收生产工人的结果不仅大大降低了教学质量,造成惊人的淘汰率,而且实际上等于拒绝有才能的青年入学”。

这与今天中国的衡水中学别无二致。

可见利益集团鼓吹的“知识仲裁”,正是以“知识”、“分数”的自由竞争为幌子,给特权阶层子女大开方便之门,而把底层劳动人民的子女排斥在高等学校之外。

恩格斯过往在谈英国工人阶级的教育状况时指出:资本打造的所谓“自由竞争”,实际是穷人吃亏。因为对穷人来说竞争恰好不是自由的。

在苏联后期,既得利益阶层的子女有强势的父母作为后盾,不仅可以上收费昂贵的“补习班”,还可以聘请家庭教师。

据《文学报》透露,在列宁格勒的调查表明,高等学校的入学新生中有三分之二上过这种“补习班”,许多高年级学生还在物理和数学等方面找“私人教师”补课。

这种私人授课,一小时要索取5~10个卢布——对这种靠金钱上大学的办法,每月工资只有几十个卢布的工农群众只能望洋兴叹。

资本涌入教育的结果只能是一个:两极分化。

至1971年的苏共二十四大,中央委员中仅具有院士、博士、工程师、教授等学位学衔的,就占到了46%。这正表明:高等学校已经变成了进入特权阶层和攫取更高权力的阶梯,“知识”,变成了统治所谓“下等人”的工具。

这一点,连西方都看得很清楚,英国《苏联教育中的政治》一书就指出:这种“设立特权阶级的学校”,是苏联“特殊阶级明显地企图把富裕家庭孩子和一般群众孩子分开”,“把有特权目的的学校转变为社会分化的学校”。

到了1988年,俄罗斯加盟共和国已经诞生了第一批由寡头投资的私立学校,这完全违背了苏联部长会议颁布的第1468号法令。

但是在苏联当时的社会中,没有任何人或媒体,对其提出异议。

苏联解体前夕,俄罗斯更是直接“摊牌了、不装了”:1991年初通过了《企业活动法》,声称“开办公司、股份公司和私营企业的任务之一是为满足社会需要提供服务,而教育活动是为国民服务的重要形式之一,理应包括其中,可以和私营商业机构一样注册。”

1991年5月,苏联中央政府和俄罗斯加盟共和国政府,几乎同时收到了各自教育部门递交的有关私人办学的议案。

苏联部长会议做出的《私立学校组织程序与功能》,尚带有一丝苏维埃的味道,比如私人办学必须在当地政府监管下开办等严格条款。

但是俄罗斯方面制作的《关于俄罗斯私立教育机构组织程序及功能临时条例》,则完全是另一个立场。它允许资本自由办学,还规定各级党委严禁干预学校的班子搭建和教学内容设计。

两个月后,叶利钦当选俄罗斯加盟共和国第一任总统,其发布的第一号总统令就是《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国教育发展的紧急措施》,紧随而来的,就是一大批非国立教育机构的拔地而起……

血淋淋的历史事实,不值得警钟长鸣吗?

文章的最后,以高考作文为案,回顾一番曾经那个英雄出少年的时代里,英气勃发、雄姿盎然的高考作文题:

1952年《新人新事》;

1953年《我的理想》;

1954年《我的报考志愿是怎样确定的》;

1955年《我准备怎样做一个高等学校的学生》;

1956年《生活在幸福时代》;

1957年《我的母亲》;

1958年《记整风运动中的一件事》;

1959年《记我的一段有意义的生活》;

1960年《我在劳动中受到了锻炼》;

1961年《我学习了毛主席著作以后》、《一位革命前辈的事迹鼓舞我前进》;

1962年《说不怕鬼》、《雨后》;

1963年《五一国际劳动节日记》、《唱起国际歌的时候》;

1964年《读报有感》;

1965年《给越南人民的一封信》、《谈政治和业务的关系》。

………

教育到底是为了什么?

是把人驯化成资本的奴隶、群众的阶级叛徒,还是把人培养成群众的先锋者、无边阶级的示范兵?

这是社会主义中国的教育必须持久思量的课题。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴文化”,授权红歌会网发布】