欧洲金靴|《我的祖国》词作人乔羽同志逝世:文艺为人民服务

6月19日,词作家、剧作家,《我的祖国》《让我们荡起双桨》《人说山西好风光》《刘三姐》《难忘今宵》等无产阶级主旋律名曲的词作人乔羽同志,因病在北京去世,享年95岁。

提到乔羽同志,他最著名的作品无疑就是电影《上甘岭》的主题曲《我的祖国》:

一条大河波浪宽

风吹稻花香两岸

我家就在岸上住

听惯了艄公的号子

看惯了船上的白帆

一条大河波浪宽

风吹稻花香两岸

我家就在岸上住

听惯了艄公的号子

看惯了船上的白帆

这是美丽的祖国

是我生长的地方

在这片辽阔的土地上

到处都有明媚的风光

姑娘好像花儿一样

小伙儿心胸多宽广

为了开辟新天地

唤醒了沉睡的高山

让那河流改变了模样

这是英雄的祖国

是我生长的地方

在这片古老的土地上

到处都有青春的力量

好山好水好地方

条条大路都宽畅

朋友来了有好酒

若是那豺狼来了

迎接它的有猎枪

这是强大的祖国

是我生长的地方

在这片温暖的土地上

到处都有和平的阳光

1

这首歌词创作于1956年夏,那一年乔羽只有29岁。

当时他正赴赣东南、闽西一带体验生活、搜集素材,准备写一部以当地少年儿童生活为题材的电影文学剧本,即后来家喻户晓的《红孩子》。

而导演沙蒙却接二连三地发电报,约他为正在拍摄的影片《上甘岭》创作歌词,并希望乔羽能回长春电影制片厂写。

两人会面后,沙蒙便把情况和盘摆给了乔羽:《上甘岭》影片已经拍完,样片也剪出来了。只留下安排插曲的那几分钟戏,等歌出来后补拍。全剧组每天的花销巨大。

因此,沙蒙要乔羽快速创作,并要求这首歌“能够经久不衰”。

乔羽问沙蒙:“你认为这首歌应该写成什么样?”

沙蒙说:“你想怎么写就怎么写,我只希望将来这部片子没有人看了,这首歌还有人唱。”

在看过《上甘岭》的本子后,乔羽躲在长影小白楼里翻来覆去看了整整一天样片。

他在苦苦寻找一种角度。

战争之后的和平,硝烟弥漫后的“江山如画”……他想到过《黄河大合唱》《大刀进行曲》《在太行山上》等佳作,努力寻求适合自己的创作走向。

乔老曾有回忆:“当时我是这样想的,影片是描写战斗的,如果歌曲再这样写,虽然符合影片情节,但总觉得有点‘靠’,就像舞台演出,红色背景、演员着红装一样,颜色太靠没有反差,效果不太好。我琢磨我用很抒情的调子写这首歌,表现在面对强敌和严酷的战争时,我们战士的镇定、乐观、从容,胸襟广阔。我想告诉人们:他们是在这样一种精神状态下战斗的,他们能赢得这场战争,不是仅凭血气之勇。”

在写歌词这段时间里,乔羽忽然想起一件事:他创作《红孩子》电影剧本时,经轮渡过长江,第一次看到长江非常惊讶,“这时有三种感觉我以前从未感受过:第一是颜色:北方的色调是黄的,往南逐渐变绿,长江两岸一片葱绿。我自小读过不知多少‘日出江花红胜火,春来江水绿如蓝’这些描写江南的诗文,但从未想到会有这么好;第二是听觉:那时我才20多岁,对一切都感到新鲜。我发现长江两岸天籁也很不一样;第三是味觉:北方是北方的味儿,南方是南方的味儿,当时空气里的那种感觉太强烈。于是我就想:如果这种感受写出来,别人听了也会觉得新鲜。”

最先蹦出来的句子是“一条大河波浪宽”,乔羽写歌最大特点就是有了第一句,就等于有了全篇。

半个多月的煎熬后有了结果,《我的祖国》的完整歌词终于诞生。

由于这首歌所描绘的场景离上甘岭战斗太远,最终能否通过,乔羽并没有十足把握。

没想到的是,沙蒙导演拿着稿子足足看了半个小时,最后一拍大腿:“行,就它了!”

第二天,沙蒙拿着稿子又来问:“你这条大河是指的长江吧?”乔羽回答:“是。”

沙蒙便说:“那么既然是长江,为什么不写成‘万里长江波浪宽’或‘长江万里波浪宽’?这不更有气势吗?”

乔羽回答说:“确实会更有‘气势’,但这样写可能会让那些不在长江边上的人从心理上产生距离,失去亲切感。而且,不管你是哪里的人,家门口总有一条河,只要一想起家就会想起这条河。”

一语惊醒梦中人!沙蒙导演立刻同意了乔羽的看法,拿着歌词找到作曲家刘炽,刘炽又以优美的旋律为这首歌配上了飞翔的翅膀。

紧接着,长影在乔羽建议下请来郭兰英演唱。

《上甘岭》电影首播结束时,放映室里发出经久不息的掌声,沙蒙哭了,乔羽却笑了。

两位艺术家的一哭一笑,宣告这首不朽之作真正意义上的诞生。

2

关于这首感动了无数华夏儿女的爱国名曲,近年来最“出圈”的一次舆论震动,就是2016年台湾省独派文化人士龙应台在香港大学演讲时的一出“打脸剧”:

对此,龙应台事后曾有不屑的辩解:“大河就是大河,稻花就是稻花罢了。”

这种负隅顽抗的惺惺作态倒也并不难理解。

早在2010年8月,龙应台应北京大学邀请做“百年讲堂演讲”时曾这样介绍她的“启蒙歌”:“我们上幼稚园时,就已经穿着军人的制服、带着木制的步枪去杀共fei了,口里唱着歌。当年所有的孩子都会唱的那首歌,叫做《反攻大陆去》:‘反攻反攻反攻大陆去,大陆是我们的国土,大陆是我们的疆域,我们的国土我们的疆域’。”

所以,反共反祖国的她,永远无法理解家门口的大河、河两畔的稻花之于中国人的意义。

那是我们美丽的家,是我们用滚滚鲜血换来的新中国,岂容美帝国主义与台湾反动势力践踏?

抗美援朝战争的本质是什么?

是毛泽东主席领导的新生人民政权,通过一次具象化的与当世最大的阶级敌人的碰撞、以及逼迫其倾斜出最大的国力(1951一年美军用于朝战军费支出达600亿美元),彻底塑造了一支人民军队及这支军队背后六亿人民的国家认同的阶级斗争战事。

是朝鲜战场的伟大胜利,使得中国由此成为世界上第一个摆脱雅尔塔体系控制的国家,成为战后世界第一个可以和美苏平起平坐的国家。

美苏两大强国从50年代之后,便再也不能把自己的政治意志强加给中国了——无论是开始对华倾斜资源、谋求中国与自己站在一起的社会主义苏联,还是同样对华周边地带倾斜资源、谋求围堵中国的资本主义美国,都已然在朝鲜战事之后彻底明晰了毛主席治下新中国的身位。

这一点,欧洲的传统列强和日本韩国,直到现在都还不能实现。

抗美援朝保卫的,就是二十八年阶级斗争换回的人民当家作主的政权。

因而,每一条大河,每一丛稻花,都是中国新生的无产阶级誓用生命去捍卫的果实。

是新中国,将五千年来为统治精英所把持的壮美山河、为曲高和寡的文人所垄断的娟秀风月,全部交予劳苦大众,将它们化为人民群众眼中朴实无华却又格外亲切的“大河”“稻花”。

还记得电视剧《功勋》里的李延年与小安东吗?

小安东在朝鲜当了逃兵,是因为放不下自己的爱人二妞,为此他还收到了上级的奚落:

这样的呵责似乎很符合国内国外的右翼群体和自由派势力对共产党的臆想和污蔑:毫无人性、压制情感。

但是事实上,“为了个女人”,真的就“没出息”吗?

二妞,她可是小安东的爱人和他的救命恩人啊,是他在这个世界上至亲至亲的亲人,为了二妞而产生怯战心理,这真的很丢人吗?

指导员同志李延年,给出了不同的看法和做法。

他先是告诉了同志们小安东和二妞的故事,让全连通过与小安东产生共情而消除敌我隔阂。

继而,李延年转身,向全连同志激发“二妞”这个人物的“普适性”,让大家各自诉说和怀念自己的爱人、家人。

瞬间,“二妞”便被升华了,每个人的心中,都有一个二妞!

这些“二妞”们,她们是爱人,是母亲,是父亲,是兄弟,是姐妹,是孩子……她们在遥远的国内,等待着志愿军战士为她们保卫身后这座拔地而起不过一年的共和国政权。

紧接着,他再转身,教育小安东:你的二妞不止是一个二妞,她更是一个阶级,她是千千万万有可能如死去的朝鲜人民一般被美国鬼子炸死的中国人民中的一员,她不仅仅是你小安东一个人的妻子,她更是我们全体志愿军要用生命去守卫的亲人!

小安东,从这一刻成长了。

他明白了自己不仅是为一个二妞而战,更是为捍卫千千万万个二妞的幸福生活而战!

他口中原本毫无意义的“二营上去就没几个活着回来的”也在此刻充满了雄浑的价值:志愿军在朝鲜的战死,换来了身后的二妞们、以及中国世世代代的二妞们的活着。

3

亲不亲,阶级分。

文艺一旦为人民服务,就不需要多么华丽的辞藻,它可以用极为质朴的语言打动每一位像那歌词一般普通又伟大的人们。

这就是新中国,这就是抗美援朝。

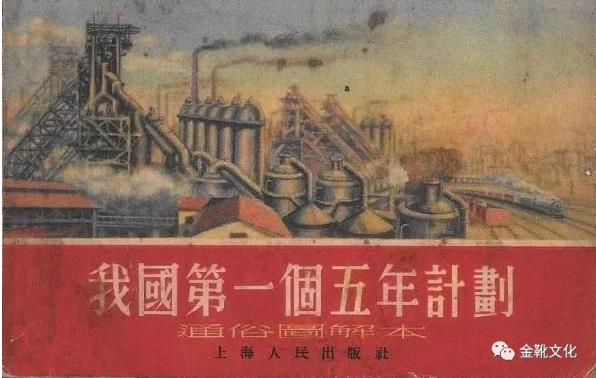

1956年,乔羽同志创作《我的祖国》时,同样也是国家正在快速进行工业化的时期,这在电影《上甘岭》中也有体现。

炼钢厂、水电站、矿山等影片镜头,无不展现着“一化三改造”的方针下朝气蓬勃的人民运动景观。

第一个五年计划,全国完成投资总额为550亿元,其中国家对经济和文教部门的基本投资总额为493亿元,超过原来计划427.4亿元的15.3%;新增加固定资产460亿元,相当于1952年底全国固定资产原值的1.9倍;施工的工矿建设项目达一万多个,其中大中型项目有921个,比计划规定的项目增加227个。

对比1952年,国民收入增长53%,工业总产值增长128.5%,手工业总产值增长83%,钢产量增长近三倍,原煤增长98.5%,发电量增长164.4%。机床产量增长17.7倍。

那是一个属于无产阶级的时代,每一滴汗水都是为自己而流,每一声呐喊都是为本阶级而壮威,没有凌驾于阶级之上的压迫,更没有为剥削剩余价值而进行的无效劳作。

这是一切“红红火火”场景的革命基础,也是乔羽同志创作《我的祖国》阶级情感的来源。

山河湖海,暖阳冰川,宏大意境中的淳朴情愫,这是每一位祖国儿女的眷恋。

它应当是具象的近,而不是恢宏的远。

回望晚近四十年,文艺工作者们却逐步在创作过程中追求脱离底层的生活,同时谋划内容与词藻的无限精致化。

这种个体的演变显然是宥于大环境、大时代的震荡。

左翼运动的消沉,导致了左翼文艺在世界范围内的跌沦。

中国作为由无产阶级专政而竖旗政权的国家,从现实的表象上看并未充当“挽救者”或“托底者”的角色,这是非常遗憾的。

相反,中国的主流文艺似乎还在靡靡之音中接纳并顺应了这股“世界潮流”,并以“融入世界”为傲。

从鸳鸯蝴蝶派到张恨水,从还珠楼主到港台新武侠,笼子彻底被打开的同时,也造就了一个不争的后果:市场经济风潮里的文学环境,人民大众彻底失语,农民彻底失语,工人彻底失语。

渐渐垄断了创作权的,是拔地而起的两类人:

① 捧着伤痕文学、反思文学、先锋文学的通行证,重新端坐体制内高位(尤以各地作家协会为主要阵地的“官帽文人”们);② 市场中奉行小资产阶级路线的青春派写手们。

除却作协,包括今天的书协、艺协等官办协会在内,享用着顶级的皇粮、生产着低劣的作品、摆弄着高傲的做派、筑固着淫腥的圈子……

从而,或主动或被动地驱逐了曾经是文艺舞台主角的“人民文艺”、“革命文艺”与“解放区文艺”。

跋

鲁迅先生曾说:

我以为根本问题是在作者可是一个‘革命人’。倘是的,则无论写的是什么事件,用的是什么材料,即都是‘革命文学’。从喷泉里出来的都是水,从血管里出来的都是血。

更深刻的则是毛主席的话:

有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去,到火热的斗争中去,到唯一的最广大最丰富的源泉中去,观察、体验、研究、分析一切人,一切阶级,一切群众,一切生动的生活形式和斗争形式,一切文学和艺术的原始材料,然后才有可能进入创作过程。

如果把自己看作群众的主人,看作高踞于‘下等人’头上的贵族,那末,不管他们有多大的才能,也是群众所不需要的,他们的工作是没有前途的。

从晋冀鲁豫边区的北方大学,到解放战争的土地改革,用笔锋记录战斗,用战斗铺垫希望。

一路走好,「人民的艺术家」,乔羽同志。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴文化”,授权红歌会网发布】