社会主义下“七八点钟的太阳”,私有制里的“小镇做题家”

其实,如果可以,试问谁又愿意去当小镇做题家呢?

谁不想脱离“小镇”呢,谁又喜欢“做题”呢?

2013年,《中国商报》曾刊过一篇文章《市场化是中国教育唯一出路》,里面有云:

市场经济下的市场教育应该是多元化的:投资主体多元化,办学形式多样化,办学方向市场化,人才培养差异化。就像大自然的山一样有高有低,像海洋一样有涨潮有落潮”、“30多年春天的故事,让中国坐上了世界经济总量的第二把交椅,我们同样期待着‘1978’的教育之春能如约向我们走来。

那篇文章发表的2013年,北京的学区房当年连续四个月上涨1500元。

也是到2013年时,中国家庭平均教育支出占比已经达到1/6。

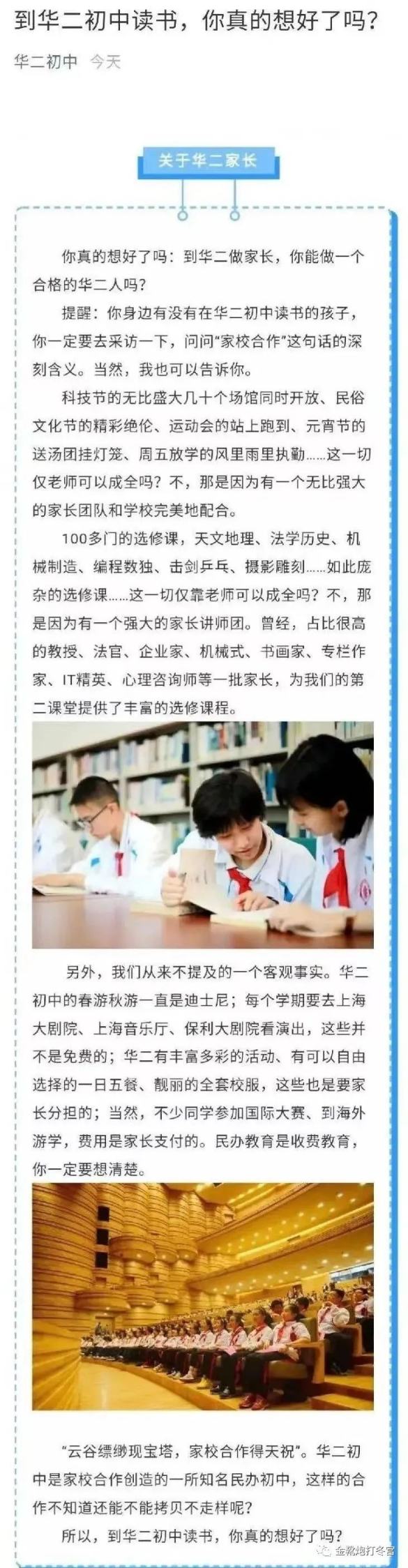

当教育消费成为一项社会巨量产业时,这背后所体现的就是财富导向之下的中国教育分层。

毕竟在自由化的市场大潮里,是没有公平可言的。

除非你拒绝进入市场,拒绝参与教育竞争——课外辅导早已成为不可忽视的巨额支出的教育竞争。

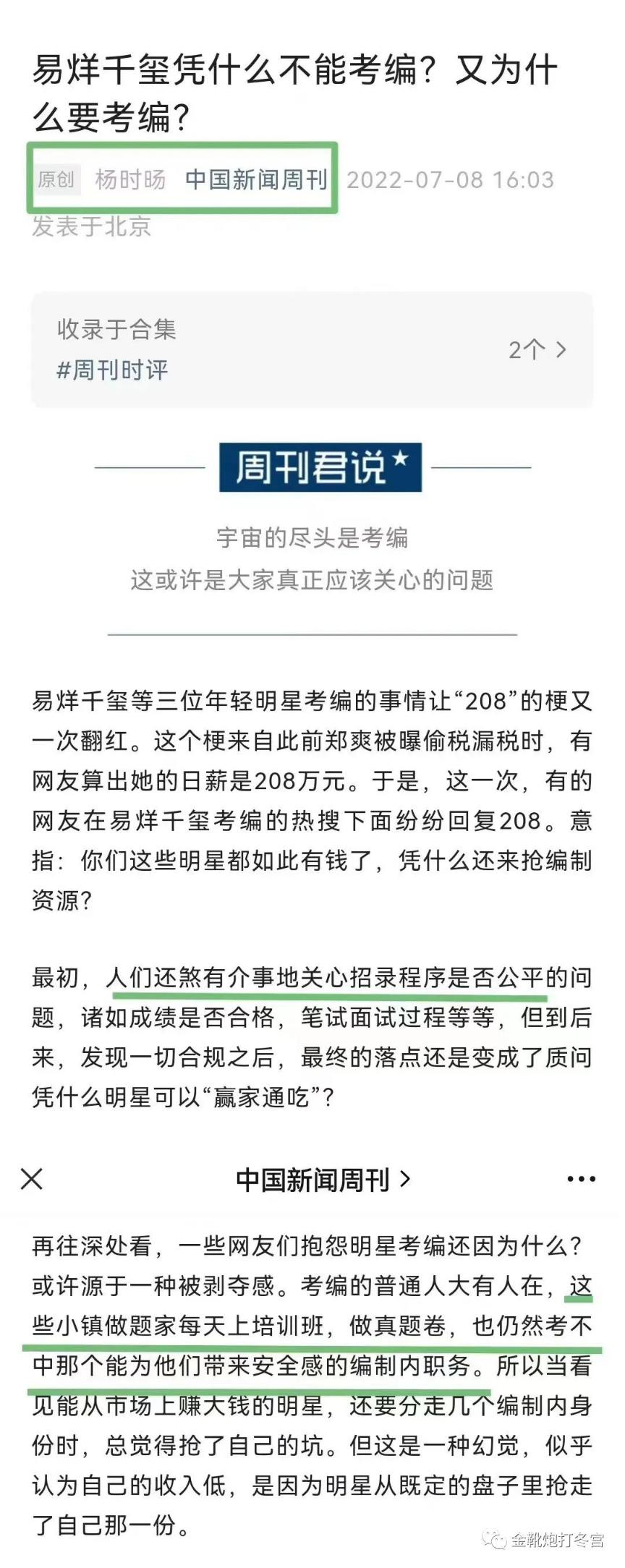

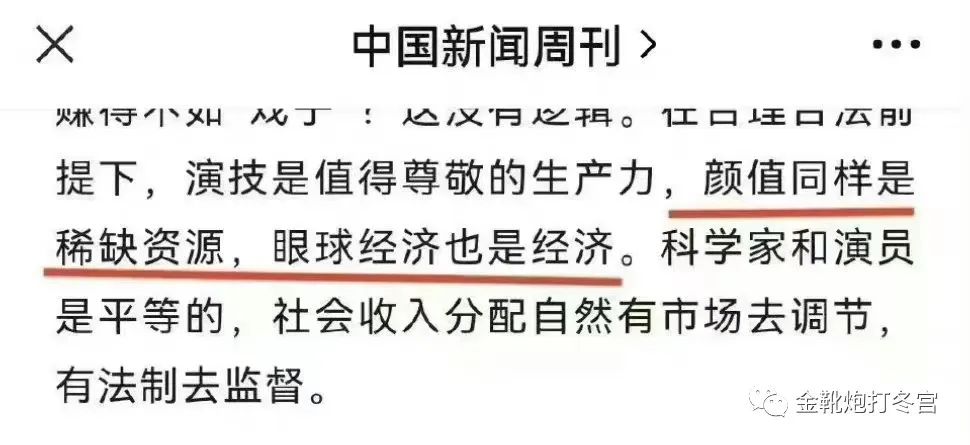

这个时候去贬低挖苦这些孩子及其背后支撑着的家庭,实在是杀人诛心了:大家各安天命,莫哭莫闹,有的人走上年薪上亿的“艺人”之路还依旧不满足、妄图把编制也收入囊中,而有的人就只能埋头做题半辈子——赢者通吃vs苦命半生,你们都有美好的未来!

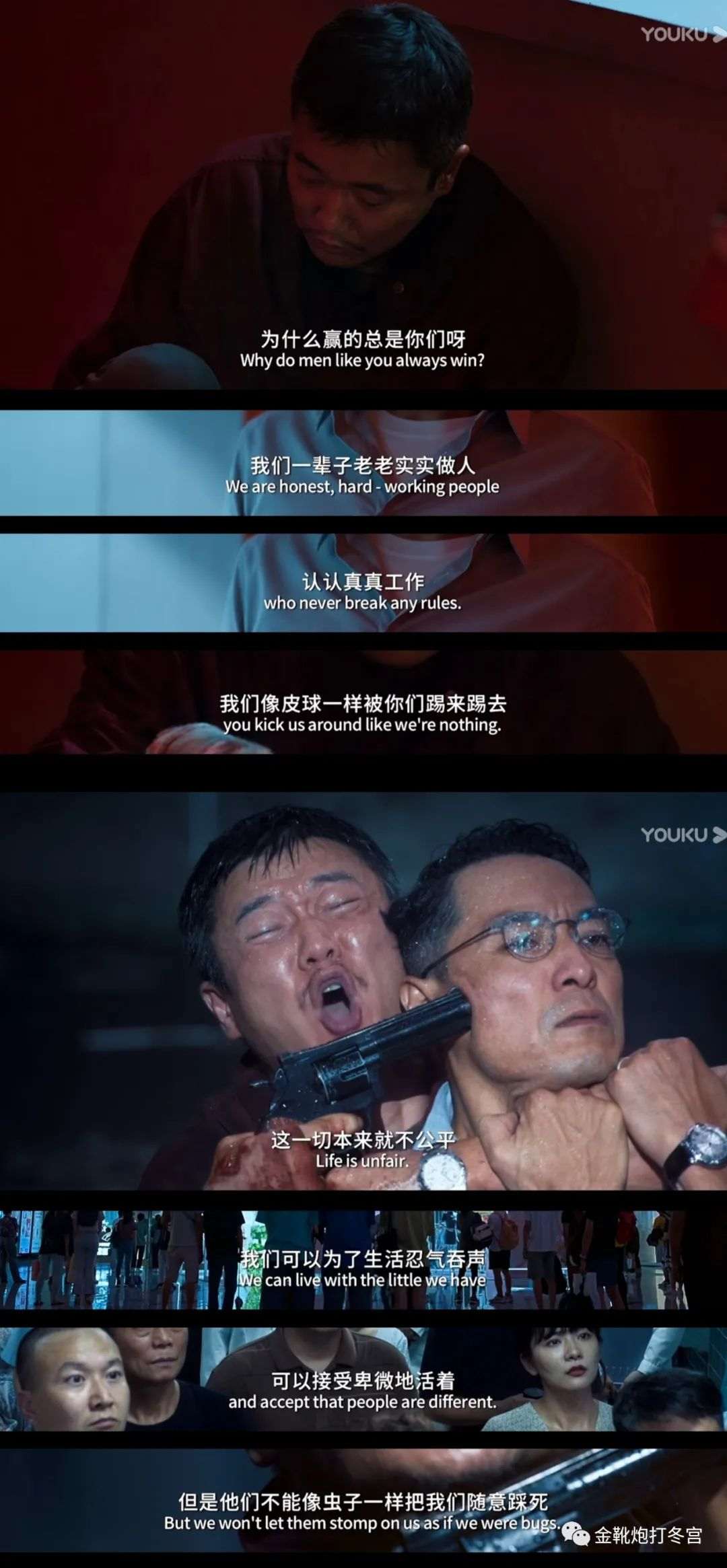

想起特朗普回应美国新冠治疗贫富有别时的那句话:

可能这就是人生吧。

毛主席当年为什么要搞五七干校,为什么要搞工农兵大学,为什么要搞知识青年上山下乡运动,为什么搞“教育革命”……

他老人家当年的一切战略都是服从于一个思想:坚决不可出现贫富分化、城乡分化、阶层分化。

网络上曾有一段子:

某些省份的省委书记,也不如北京的一个街道办主任牛掰。看看人家抽屉里多少张贵族幼儿园、贵族中小学的条子吧。

80年代“学区分”、“就近上学”的概念出现,这是对1978年《关于办好一批重点中小学试行方案》和1983年《关于进一步提高普通中学教育质量的几点意见》的指导精神的呼应。

尤为有趣的是,1978年的《方案》中明确提出:

以后要在重点中小学建设长期规划上,形成‘小金字塔’结构……

步入21世纪,「学区房」横空出世,小金字塔陡然形成了。

1958年,毛主席曾提出:

教育必须为无产阶级政治服务。

同年9月,中央发出的《关于教育工作的指示》中亦有指示:

党的教育方针是教育为无产阶级的政治服务,教育与生产劳动相结合。

将一个孩子驱逐出课堂真的是很容易的,容易得就如同把一个阶级驱逐出越来越聚合化的水泥大都市、钢筋大城市……

正如我们看到的,以上海华二初中、兰生复旦中学等为标志的飘散着金钱味道的学校,更是被爆出曾明目张胆地“劝退”上不起贵族学校的“低质量家庭”……

小镇做题家这个词能火、能爆、能直戳心窝,难道不是一种讽刺吗?

因为这个词反映的另一个侧面真相是:有的人是不需要“做题”的,他们甚至他们的下一代、下下一代都永远不会委身“小镇”。

马克思曾说:

资产阶级使农村屈服于城市的统治,它创立了巨大的城市,使城市人口比农村人口大大增加起来。

开篇发问的所谓“谁不想脱离‘小镇’呢”,事实上“小镇”本身是很美好的,是不需要谋求“脱离”的——但是在私有制主导的城市化进程中,小镇却成了被抛弃的边缘地带。

不论实际还是舆论,小镇在大城市面前成了低人一等的地域。

和人群一样,城镇农村之间也产生了阶级鸿沟。

这就为资本的市场收割创造了必要条件。

所以探讨“小镇做题家”就要认识到:资本主义将“小镇”和“做题”这两个原本美好的东西(美丽家乡和获取知识)都异化、污化、奴隶化了。

至于其后果,马克思同样又指:

资产阶级日甚一日地消灭生产资料、财产和人口的分散状态。它使人口密集起来,使生产资料集中起来,使财产聚集在少数人的手里。

在私有制的语境里,「财产」就意味着资源,意味着人生道路的多元。

当小镇做题家还在梦想走出寒门、有朝一日可以挣取财产时,第五层的人已经在使用财产、用财产变生出超越财产本身的护身宫了。

你在用力挣脱寒门,有的人已经步入豪门。

甚至,豪门还要雇佣舆论打手告诉你:

你是小镇做题家,我是官商双赢者,但我们都是为人民服务。不要嫉妒,人各有命,谁让你没人家长得好看呢?安分守己,好好做题去吧!

福建师范大学教育学院副教授王伟宜在2016年时曾发表过一篇文章《优质高等教育资源获得的阶层差异状况分析:1982-2010-基于我国7所重点大学的实证调查》,其中鲜明指出:

2000年之前,阶层间辈出率的最大差距逐步扩大,在2000年达到了43.6倍,即党政机关或企事业单位负责人阶层子女入读重点大学的机会是农民阶层子女的43.6倍。

到2010年,阶层间辈出率的最大差距有所下降,为30.1倍,即党政机关或企事业单位负责人阶层子女入读重点大学的机会是工人阶层子女的30.1倍。

而重点大学中党政机关或企事业单位负责人阶层子女比例的减少,一定程度上不过是因为他们中越来越多的人选择了出国,而并不是因为我们的教育公平有很大改善。

资本入侵,或者或资本主义制度,必然会带来内卷。

这是无法调和的制度矛盾,也是其制度特征。

如同资本主义必须要求保有一部分「失业人口」、以给予有工作机会的人以“压迫感”、从而达到剥削的目的那般,资本控制下的教育产业,也必然会要求必须保有一部分「差等生」。

有了「差等生」的存在,才能让陷入恐惧和焦虑的学生们为了成为所谓「优等生」而纷纷戴上防弹玻璃一样厚的眼睛、吃饭上厕所时都要看书背书、个个成为做题家。

同时,有了「差等生」的存在,也才能让教师群体同样跟着学生群体一道陷入焦虑:尔虞我诈的非良性竞争、勾心斗角的校园官场职场、开小灶补习的恶劣风气、对成绩好坏的学生施以不同态度……

在压力和强度不堪重负,又被迫出现了家长承担“家庭辅导任务”的怪像,导致了家长与教师之间的矛盾——这是经典的“挑动群众斗群众”而资本坐收渔利。

乃至到了大学,「学阀」事实上的形成,以及拥有近乎于可决定学生命运之权力的「导师制度」,更是催生了止不住的研究生自杀悲剧。

推荐阅读:必须肃清学阀之乱

一切的悲痛源头其实很简单:私有制。

私有制下,财富可以继承,资源可以垄断,门阀可以塑就,所谓“一代涉政,二代经商,三代从艺”。

他们代表着当今这个世界的一种「真相」:在这个星球上,特别是在西方经历过两次工业革命、两次世界大战与一次苏东剧变之后,早已孕育出一个阵线严明、实力卓群的「前1%人口」。

这个世界的所有权力、资源、声音、秘密,都被掌握在这「1%」的人手中。

剩下的99%的人——比如我们,才是真正的普通人。

看到这篇文章的大多数人,你们此生、包括你们的孩子都不可能成为下一个谷爱凌,下一个华晨宇,下一个曲婉婷。

以及,下一个易烊千玺。

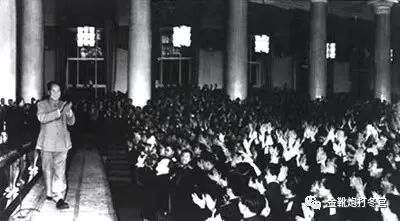

1957年11月17日,莫斯科,毛主席第二次出国,特地去了莫斯科大学礼堂看望了在苏联留学的中国学生们。

就在前一天晚上,莫斯科各大学的中国留学生得到通知,第二天上午全体同学在莫斯科大学大礼堂集合,由中宣部部长陆定一向大家做国内外形势的报告。

一个令人无比振奋的消息如同一缕清风,刹那间掠过所有的校园:毛主席有可能会来看望大家!

大家都知道11月2日毛主席率中国政府代表团访问苏联,参加十月革命四十周年庆祝活动,并出席六十四国共产党和工人党代表会议——而自从主席踏上苏联的国土,大家就像过节一样,兴高采烈地关注代表团每天的活动。每天上课头一件事,就是买一张真理报看看有什么新消息。

那天早上八点刚过,全莫斯科的中国留学生便从四面八方赶到位于列宁山上的莫斯科大学大礼堂。

陆定一同志的讲话在十点钟开始,此时,能够容纳三千人的大礼堂已经座无虚席了……

突然,如疾风般跑进来两个同学,大声说道:“毛主席的汽车已经到门口了!”

大厅立刻静了下来,大家不约而后地站了起来。

又隔了两三分钟,匆匆忙忙又跑进两个同学通报:“毛主席已经到前厅了,脱大衣呢,就来了!”

再隔一分钟,又有同学跑进来喊道:“毛主席来了!”

话音未落,前台入口处的同学一下子向两旁闪开。

毛主席伟岸的身材出现了!

大厅里骤然响起雷鸣般的掌声,所有的人都在跳,在笑,在疯狂地鼓掌。

暴风雨般的掌声此起彼伏、经久不息,激荡在大厅的每一个角落,整座巨大的礼堂如同狂风暴雨中的海洋,激情的巨浪澎湃汹涌,往来奔腾。

主席登上大厅前面的舞台,代表团其他人员也鱼贯而上。

当天,他身穿灰色中山服,身材魁梧,红光满面,从台前一端阔步走到另一端,微笑着频频挥手向同志们致意

他走到哪里,哪里的人群就像涨潮的海水,蓦地向前涌动。所有的人都扑向前排,希望离领袖近点,再近点。

毛主席回到舞台中央,用手向大家一摆,堂声然而止,大厅里静得连一根针掉在地上都能听得见——

世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨捌玖点钟的太阳。希望寄托在你们身上。

主席讲话带有浓重的湖南口音,大部分同学没有听明白。他见同学们露出困惑的神情,便解释到:“世界就是world!”

但是那时留苏学生大多数没有学过英语,仍然听不懂。

主席便转头问刘晓:“世界用俄文怎么说?”

刘晓回答:“是米尔。”

主席又说:

米尔,是你们的!当然,我们还在,也是我们的,但是归根结底是你们的!你们青年人朝气蓬勃,好像早晨捌玖点钟的太阳。中国的前途是你们的,世界的前途是你们的,希望寄托在你们身上!

全场立刻响起“毛主席万岁!中国共产党万岁”的欢呼声,震耳欲聋的掌声经久不息。

毛主席一挥手,又继续了他的讲话:

我们已经老到这个样子,你们还年轻,我们老,但我们懂世故。你们年轻,有朝气,我们则有暮气,但你们还没有经验。这叫做各有各的长处,各有各的缺点。

主席这时笑了,大厅里也出现了笑声和掌声,纷纷高喊“毛主席不老!”、“毛主席万岁!”

“早上捌玖点钟的太阳”这段话,很多上了年纪的中国人可以背得一字不差,它影响了整整一代人的人生价值取向。

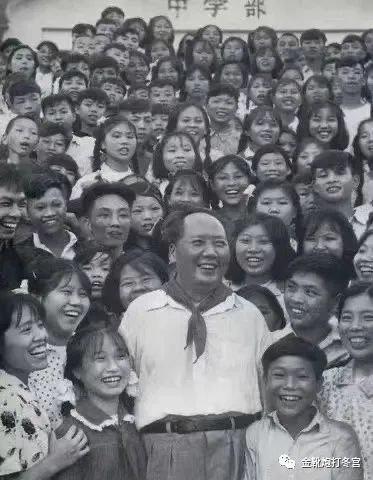

年轻人应当是永远充满朝气和生气的,这也就是为什么毛主席一生喜欢孩子、爱与孩子们待在一起。

早在1938年6月,在陕甘宁边区政府创办的《边区儿童》小报上,毛主席就曾亲笔题词道:

儿童们,起来!学习做一个自由解放的中国国民,学习从日本帝国主义压迫下争取自由解放的方法,把自己变成新时代的主人翁。

建国后的1951年儿童节,毛主席还在中南海亲切接见了八一学校学生左太北、宋勤等七名少先队员代表,接受了优秀作业献礼。

他深情地勉励小朋友:

要谦虚谨慎,不骄不躁,做革命的下一代!

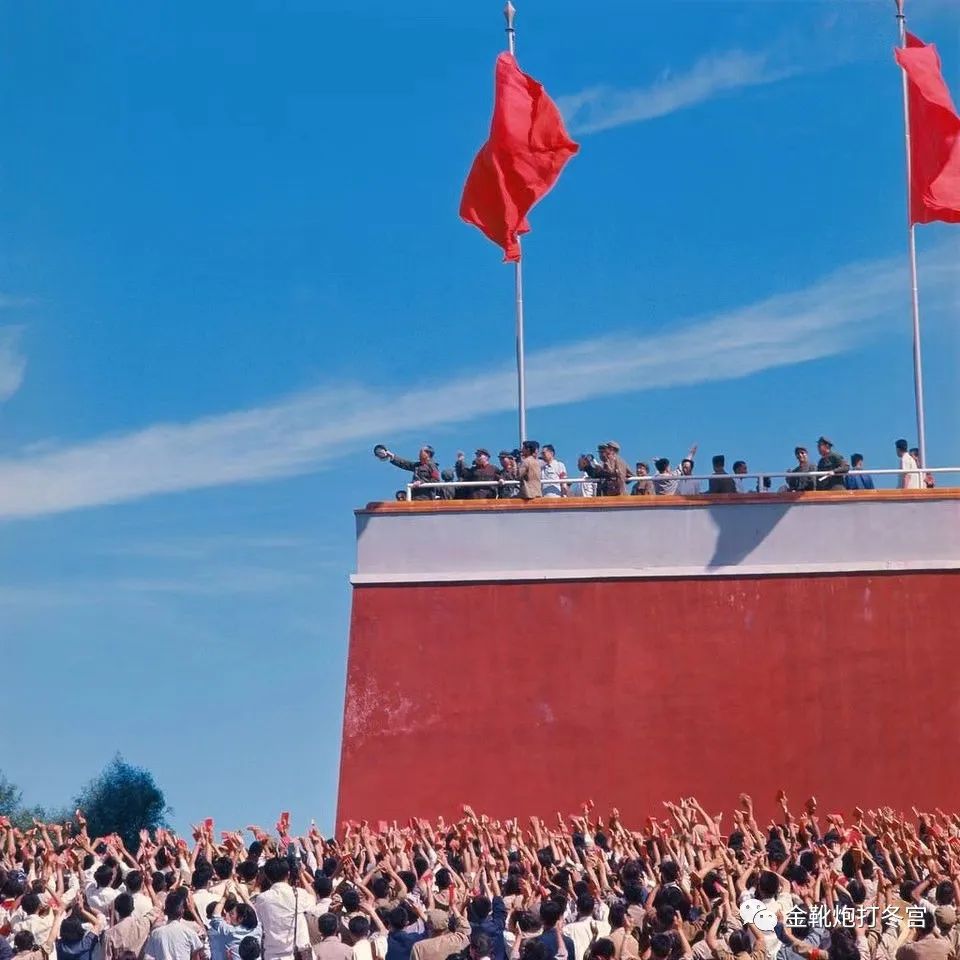

1966年8月29日,《人民日报》在头版头条刊登社论:《向我们的红卫兵致敬》,文中以“英雄的红卫兵万岁”的口号,提出了“把红卫兵建设成为具有高度组织性纪律性的青少年革命队伍”的目标。

就在那半年前,主席曾感慨:

我们都老了,下一代能否顶住修正主义思潮,很难说。文化革命是长期艰巨的任务。我这一辈子完不成,必须进行到底。

平均每十二天接见一次,毛主席就像初升的太阳一般,出现在天安门城楼上迎接着保卫新中国政权、保卫亿万工农阶级利益的红卫兵。

这个运动规模很大,确实把群众发动起来了,对全国人民的思想革命化有很大的意义。

八次接见红卫兵,来自全国各地的师生和红卫兵一千余万人有幸与毛主席一同捍卫着共和国的青春。

我不怕累,我就是要想让更多的孩子见到我,让他们知道我对他们的希望。将来,我不在了,有人要搞修正主义,就是现在在广场上见到我的孩子们当中,会有人记着我对他们的希望,记着我说的要反对修正主义,要敢于实行‘对修正主义造反有理’。

我多见一群孩子,多站一会,就多一份希望,这是很有意义的。

我有这样的经验。当年,搞国共合作,开代表大会,我到会了,见到了孙中山先生。孙先生对我很器重,让我担负了重要的工作,还让我在大会上作报告,而那时我很年轻。孙先生这样器重我,我一辈子都没有忘记。孙先生不在了,但他讲的‘革命尚未成功,同志仍需努力‘,我时时刻刻记在心里,记了一辈子,要把革命进行到底。

我今天见见孩子们,也是希望他们记着要继续革命,要把革命进行到底。所以,这是一件大事!

什么是社会主义?

社会主义就是工人可以做厂长,农民能当副总理,山沟里是县长的身影,田埂上挥汗的是省委书记……

就是1940年2月毛主席在延安说的:

这里一没有贪官污吏,二没有土豪劣绅,三没有赌博,四没有娼妓,五没有小老婆,六没有叫化子,七没有结党营私之徒,八没有萎靡不振之气,九没有人吃摩擦饭,十没有人发国难财。

七八点钟的太阳之所以勃勃生机,是因为广阔的土地有值得它去照耀的地方。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴炮打冬宫”,授权红歌会网发布】