欧洲金靴:「大寨精神」永放光芒

四十二年前的今天,1980年7月18日(农历1980年6月7日),《人民日报》转载刊登《山西日报》发表的总结推广大寨经验“严重教训”的长文,盘述“农业学大寨”的所谓“历史弊端”,对无产阶级文化大革命中所谓“乱树典型、神化典型”以及用政治挂帅的办法推广典型经验的所谓“左”的做法,正式提出批评。

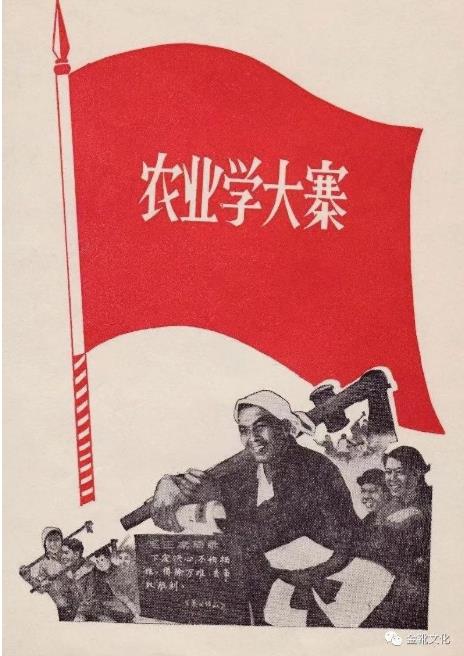

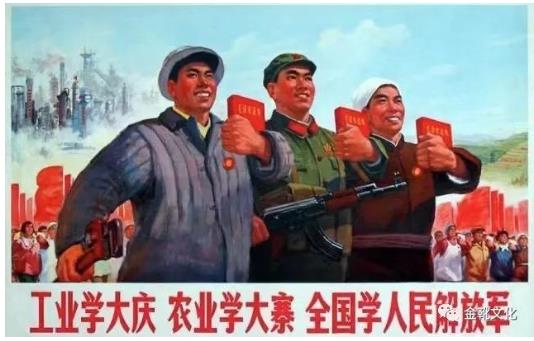

什么是“农业学大寨”?其依据的是毛主席于1963年发布的一项指示:工业学大庆,农业学大寨,全国学人民解放军。

次年夏天,毛主席又对国家计委领导小组的同志说:

要自力更生,要像大寨那样,它不借国家的钱,也不向国家要东西。

在农业学大寨运动中,诞生了如红旗渠这样的新中国标志性农业成就,使得大寨曾一度成为中国农业版图上的重要政治坐标。

那么,一个诞生于新中国社会主义农村制度和毛泽东农村思想的运动,为什么会在四十二年前的今天被最高官媒批判呢?

1

还是先从大寨说起。

近代以来,中国的农业同世界上先进国家的现代化(机械化)农业相比存在相当大的差距。

新中国成立后,在特殊的国际环境和历史背景下,中国的农业任务极重,既要完成其作为国民经济的基础(为工业发展提供粮食、原料、甚至资金),又要大力发展自身的存储,同时这一切都要在自食其力的条件下,务必要摆脱对国际粮食的依赖。

在这种境遇下,依靠党的领导、集体的力量而使在战乱中绵延了上百年的穷山沟改变面貌,堪称时代性任务。

由此,大寨脱颖而出,成为了中国农业革命战线上的榜样。

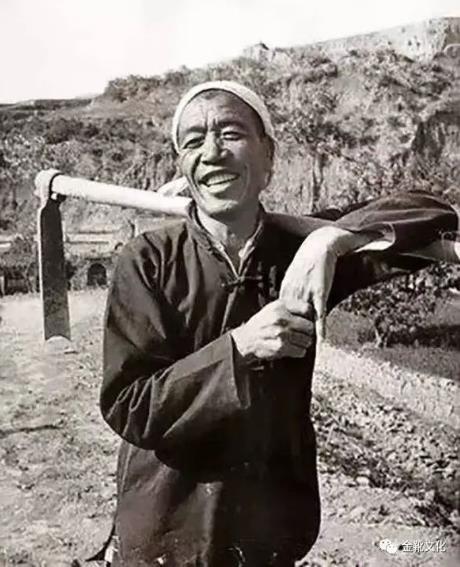

大寨大队地处山西省晋中地区昔阳县海拔千余米的山区,属太行山脉,全大队八百多亩坡地分散在“七沟八梁一面坡”上,分割成4700多块,土地十分贫瘠、水土流失严重。

在新中国之前,全村有一半多的人给地主当长工、打短工、赶牛放马,出外讨吃讨穿。

建国后,这里经过土改实现了集体化,在党支部书记陈永贵等同志的领导下,大寨人凭着镢头和箩筐等简陋工具,把全村的七条大沟和几十条小沟都闸坝垒淤成良田,阻止了水土流失,把全村的坡地修成了水平梯田,通过桔杆还田、大施农家肥、深耕土地等,大大提高了粮食产量。

至上世纪60年代初,大寨发生了较大变化,零碎贫瘠的土地经过改造变成肥沃的良田,粮食亩产更是连年增加,1952年118公斤,1958年直接超过200公斤,彻底摆脱了民国时期歉收挨饿的状态。

大寨的成功,充分反映了毛主席经济思想的科学性:

资本主义社会里,国民经济的平衡是通过危机达到的。社会主义社会里,有可能经过计划来实现平衡。

因为消灭了私有制,可以有计划地组织经济,所以就有可能自觉地掌握和利用不平衡是绝对的、平衡是相对的这个客观规律,以造成许多相对的平衡。不以规律为计划的依据,就不能使有计划按比例发展的规律的作用发挥出来。

那一时期,不仅农业创收,1964年第一颗原子弹爆炸成功、1967年生产了第一枚氢弹、1969年下水了导弹驱逐舰,人造卫星也成功发射和回收,包括洲际导弹在内的导弹及其反导系统,中国一跃成为主要的核强国——计划经济下,工业和农业都双双达到了当时中华民族的历史高峰。

尤其在之前的三年自然灾害期间,山西全省许多地方因遭受严重的气候灾害和基层大跃进的浮夸行为而减产,但是大寨不但没有减产,粮食亩产反而增加到387公斤。

那时候晋城各地农业受自然条件影响较大,生产起伏不定,大寨的做法和在农业生产方面取得的成绩无疑对晋城各县探索发展农业的道路提供了示范和启迪。

2

大跃进期间,1959年《山西日报》发表《大寨年年有个新套套》通讯,介绍了大寨的先进事迹;1960年2月,山西省委向全省农村基层干部发出了“学习模范支部书记陈永贵”的号召,《山西日报》、省广播电台等新闻机构也加大了对大寨的宣传力度。

大寨及其党支部书记陈永贵的事迹开始在晋城各地引起轰动,各县县委对大寨先进经验愈加重视。

1963年3月,山西省委正式向全省提出“学大寨,一带二”的口号,并要求有条件的地区开展“一带三”、“一带四”活动。

“一带二”,就是要求先进生产队帮助落后生产队搞好工作,同时落后生产队要找出差距,努力向先进学习,在农业战线上进行比、学、赶、帮,实现共同发展。

1963年8月,晋城五县连降暴雨,平均雨量在150mm以上,重灾地区达330mm,绝大部分梯田和庄稼被冲毁,倒塌房屋7000余间、窑洞1000余孔,冲毁水库、水渠百余处(条),并发生了压死、冲死人的现象。

如此严重的灾情下,五县群众在各级党组织的领导下没有慌乱,发扬大寨大队“大灾之年夺丰收”的精神,战胜了洪涝灾害。

在重建过程中,陈永贵三番四次鼓励村民:

在这世间,‘人’是最宝贵的。遭了这么大的灾,我们村没有死人,是大喜。留得青山在,不怕没柴烧,只要我们拿出大干苦干的精神,天塌下来也顶得住!

1963年,五县粮食总产量达3.75亿公斤,棉花124万公斤,油料378.5万公斤,蚕茧64.9万公斤,分别比上年增长1.4%、52.1%、34.4%、15.9%。

1963年11月9日,山西省委发出了《号召全省各级党组织向大寨人民学习的通知》,把大寨精神具体概括为:

藐视困难、敢于革命的英雄气概;

自力更生、奋发图强的坚强意志;

以国为怀、顾全大局的高尚风格。

省委要求,要用大寨精神学大寨,“在广大社员、干部和职工中,广泛地组织学习和讨论,并把大塞人民的革命精神运用到实际工作中去!”

为及时地把省委的通知精神传达到各地,11月10日,《山西日报》在头版显著位置刊登长篇通讯《大寨人民志不屈旗不倒》,并配发《学大寨之志,长大寨之风》的社论。

正在省城参加全省农业工作会议的晋城等五县代表,认真听取了大寨党支部书记陈永贵所作的大寨人自力更生,抗灾增产,依靠集体力量建设山区的经验介绍,学习了省委的通知及《山西日报》发表的文章,并以陈永贵的报告为镜子,对照检查自己的工作。

1963年底至1964年春,晋城等县普遍掀起“学大寨,赶大寨”群众性的增产节约运动。

晋东南地委鉴于各地的不同情况,为了防止发生只讲形式、不求实效、生搬硬套、一哄而起的错误做法,要求各县在学大寨运动中运用和推广“一带二”的方法,树立不同类型的典型,以点带面,开展比、学、赶、帮活动,逐步缩小差距。

地委还在全区树立了15面学大寨红旗,其中有晋城城关公社、秦庄大队、巴公大队、陵川黑山底大队,要求这些典型在努力提高生产水平的同时,搞好“一带二”。

“一带二”的核心是“比、学、赶、帮”,“比”即以大寨为榜样,队与队之间比自力更生,比经营管理,比增产节约,比对国家的贡献;“学”就是学大寨精神及其基本经验;“赶”就是通过典型的带动,在经营管理、生产建设、思想政治工作等方面赶上大寨。

同时,各县也树立了一批县级学大寨红旗,在全县范围内开展“一带二”比学赶帮活动。

最值得一提的就是河南省林县的红旗渠:林县人民通过学大寨,凭着一股“大寨精神”在险峻的山上开凿出了一条“惊天地、泣鬼神”的人工天河——红旗渠。

这条水渠完全改变了当地农田缺水的困境,创造出了高产稳产的农田,农民生活水平得到极大改善。

1964年2月10日,《人民日报》发表长篇通讯《大寨之路》,向全国广泛宣传了大寨群众自力更生、战天斗地的事迹,并配发《用革命精神建设山区的榜样》的社论,号召全国“每一个地方,不论是山区还是平原,都要很好地学习大寨的经验”。

《人民日报》要求各地要从以下几个方面学大寨:一要学大寨“远大的革命理想和对未来坚定不移的信心”,二要学大寨“敢于藐视困难,自力更生,发愤图强的优良作风”,三要学大寨“以整体为重的共产主义风格”,四要学大寨“永远向前并把伟大的革命精神和严格的科学态度结合起来的好作风”。

从此,大寨的名声远扬娘子关外。

1964年5月,毛主席正式发出“农业学大寨”的号召,晋城等县随即掀起了“学大寨、赶大寨”的高潮。

1964年8月25日至9月4日,由主要领导带队,五县组团到大寨,以及晋中、吕梁其他学大寨标兵单位参观学习。

参观结束后,代表们结合学习廖鲁言关于大寨的调查报告,传达了参观学习的收获。

他们指出,大寨在不到十年的时间,把贫瘠的土地改造成稳产高产田,使自然面貌发生了根本变化,起决定作用的是党委的领导和大寨人艰苦奋斗的集体主义精神。

因此,学大寨,首先要学大寨的干部作风和群众的集体精神。

为了让各级干部、群众受到直观的教育,9月中下旬,晋城等县先后组织1000多名县、社、队三级干部再次到大寨参观取经。

这一年,五县又涌现出一批学大寨先进典型,每个典型辐射周围三至五个贫困村,组成先进经验推广网”,共同学大寨,发展生产,五县86%的村庄参加了“先进经验推广网”。

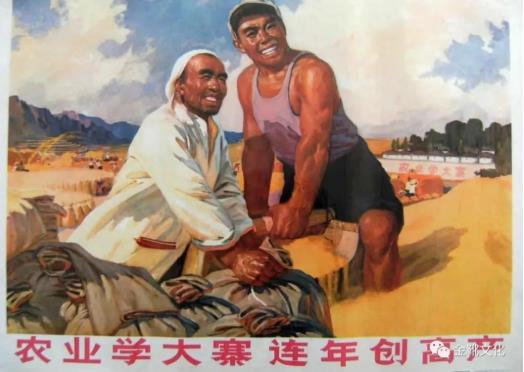

1964年,5县粮食总产量达4.04亿公斤,创历史最高水平,其它农作物也较上年大幅度增长。

各县县委在总结丰收经验时,一致认为这些成绩的取得,是积极贯彻执行党在农村的一系列方针、政策的结果,是大学毛主席著作、大学解放军、大学大寨的结果,是深入开展“一带二”比学赶帮运动的结果。

1965年,根据全省学大寨形势的发展,山西省委进一步提出不仅要学大寨、赶大寨,而且要超大寨。

在省委的积极引导下,晋城许多农村突破了单一的粮食生产模式,在多种经营、全面发展、增产增收方面积极探索,在某些方面超过了大寨。

如阳城县发展桑树,扩大养蚕事业,沁水县发展多种经营的经验,曾被《山西日报》宣传报道。正因为这样,所以,尽管1965年晋城等县遭遇了巨大灾害,粮食产量大幅下降,但棉花、蚕茧等产量都较上年有所增长。

3

所以问题来了:1980年7月18日《人民日报》反手批判大寨精神的“弊端”到底是什么?

答案或许是1968年10月15日至11月2日,山西省革委在昔阳召开的“第二次农业学大寨现场会”,会议提出:

学大寨的根本是要活学活用毛泽东思想,要大抓狠抓两个阶级、两条道路、两条路线的斗争,深入持久地开展革命大批判。号召掀起一个学大寨人、立大寨志、兴大寨风、走大寨路的更加广泛、更加深入的学大寨运动。

会议期间,《山西日报》发表的社论指出:

大寨是突出无产阶级政治、活学活用毛泽东思想的典范,是坚持社会主义道路,粉碎中国赫鲁晓夫在农村复辟资本主义的阴谋的典范。

学不学大寨,是在农村坚持走社会主义道路,还是走资本主义道路的两个阶级、两条道路、两条路线的斗争问题。

这些火红的盛景,或许是1980年时的新时代氛围所不容的。

早在1978年底的三中全会后不久,报纸上宣传农业学大寨的报道骤然减少,而批评的声音日渐增多,高层也早就有人对大寨经验提出了质疑。

最早批评大寨的是万里。

万里在安徽实行的“农业六条”,最早与陈永贵极力推荐的大寨经验分道扬镳,因而引起陈永贵的严重不满。

陈永贵随后发表了一系列以“昔阳是怎样把农民的积极性调动起来的”为主题的文章,不点名地作为回应。

1978年10月,万里对滁县地委书记王郁昭说:

你大寨那套我们学不了。你说你是大寨经验,我说你是极‘左’样板。什么大队核算、大概分,大批促大干,搞人造平原!这一套我们学不了。

他在省委宣布,安徽不组织去大寨参观,也不去学大寨那一套。

其时,最高领导人也对大寨大搞农田基本建设“大会战”不以为然,他在中共中央党校讲话,直截了当地批评学大寨修建人造平原是“劳民伤财”。在理论工作务虚会上,大寨的一些做法也受到了点名批评。

大寨早已风靡全国,这是不争的事实。回看1968年那场会议,由于参加那次会议除山西省的代表外,还有全国二十七个省、市、自治区的代表。

因而会后,农业学大寨运动作为政治运动逐步推向全国,成为文化大革命时期典型的社会主义农业运动。

“农业学大寨”不仅是一句口号,而且是一场持续的全国运动,直到1975年中央还进一步提出“普及大寨县”的口号,要求1980年全国三分之一的县建成大寨县。

办法是:

大批资本主义、大批修正主义,大干社会主义,大搞农田基本建设,大搞农业机械化,实现高产稳产。

1980年官媒痛批大寨,故而可以一问:大寨模式被推向全国的结果又是什么呢?竟能引得官媒重笔落墨?

4

根据1999年出版的新中国五十年数据,十年无产阶级文化大革命期间,全国工农业总产值年平均增长率为7.1%,社会总产值年平均增长率为6.8%,国民收入年平均增长率为4.9%。

再看阶段发展指标:1976年与1966年相比,工农业总产值增长79%,社会总产值增长77.4%,国民收入总额(按当年价格计算)增长53%。

再看生产水平:1976年和1966年主要产品产量相比,钢增长33.5%,原煤增长91.7%,原油增长499%,发电量增长146%,农用氮、磷、钾化肥增长117.7%,塑料增长148.2%,棉布增长20.9%,粮食增长33.8%,油料增长61.6%。

在纵向上与建国初期相比较,以1952年的工农业总产值为100%,可以看出,1976年的指数626.6%比1952年的指数增长了526.6个百分点。

特别是农业连续十三年夺得丰收,1974年农业总产值预计比1964年增长51%。

这充分显示了人民公社制度、大寨模式、党的领导的优越性。

自1949年全国解放以来,尽管我国人口增加60%,但粮食亦增产1.4倍、棉花增产4.7倍——在我们这样一个近八亿人口的国家,保证了人民吃穿的基本需要,没有因为人口激增而产生混乱——相反,恰恰因人口的翻番,佐证了农业的丰收。

在1980年《人民日报》批判大寨模式时,全国灌溉面积已由1952年的3亿亩扩大到6亿7千多万亩,长江、黄河、淮河、海河、珠江、辽河、松花江等大江河的一般洪水灾害得到初步控制。

解放前我国农村几乎没有农业机械、化肥和电力,而1980年时农用拖拉机、排灌机械和化肥施用量都大大增加,用电量等于解放初全国发电量的7.5倍。

同1952年相比,1980年全国粮食增长也近一倍,棉花增长一倍多。

这一切成就,都是在公有制下、在毛泽东经济(农业)思想指导下取得的。

但是在1980年,继7月18日《人民日报》打响头炮之后,当年度11月23日,中共中央转发山西省委《关于农业学大寨运动中经验教训的检查报告》(中发〔1980〕83号文件)——这是农业战线拨乱反正的一份重要文件,它对持续十几年的全国农业学大寨运动进行了所谓“总结和检讨”。

“83号文件”的转发,对农业学大寨运动作了盖棺论定,标志着毛泽东时代农业发展模式的终结,预示着人民公社制度的衰落。

5

十一届三中全会后,在贯彻三中全会两个农业文件时,各地开始检讨和纠正本地在学大寨运动中出现的所谓“左”的思想和做法。

《人民日报》开展了“怎样加快农业发展”的讨论,连续发表文章批评大寨和学大寨运动中的一些做法。其中包括山西省一些地、县委书记的文章。

如1979年2月14日发表中共吕梁地委书记王国英的文章《旗帜鲜明地消除极“左”的流毒》;3月4日,发表中共山西怀仁县县委书记王建功的文章《“大批大斗”才能“大干”吗?》。

陈永贵对这种批判性舆论非常生气,他尤其不能容忍有人否定大寨搞农田基本建设“大会战”的经验,他理直气壮地说:

农民不修地咋呀?吃啥?

还有一些地方领导人也不同意公开批评大寨。

宁夏回族自治区党委书记薛宏福就给中央写信,对报纸上对大寨的宣传急剧减少颇有微辞。

他建议:

还是要把学大寨的宣传报道放在适当地位。

1979年3月2日,先念同志将信批给最高领导,表示赞成薛宏福的意见。

他批示说:

大寨的创业精神还是可以学的,只是到后来骄傲了。中国农业不下死劲(要注意劳逸结合),不出几身汗,发展速度是不会快的。当然正确的政策是首位,机械化也重要,科学研究要跟上,但离开了大干、苦干、巧干还是不行的……建议报纸还是应当宣传自力更生搞得好的农田基本建设经验。

陈永贵对有人为大寨说话感到宽慰。

5月7日,陈永贵在昔阳县的一次会议上说:

王任重说要搞水土保持还是植树造林。李副主席说,我看还是大寨的经验好,水库、水池好。李副主席说没有必要把大寨搞掉嘛。邓副主席在政治局会上告(诉)胡耀邦,告诉新华社、《人民日报》,报纸不要再骂大寨了嘛。你再骂,没人搞农田基本建设了。

由此可以看出,虽然陈永贵提出的大批促大干、大队核算、大寨工之类的东西遭到否定,但领导层并未全盘否决大寨。

在先念同志等许多领导人看来,农业的发展还是要像大寨那样“下死劲”,依靠几亿农民的劳动积累,大搞农田基本建设。

7月6日至11日,五届全国人大二次会议刚一结束,中共中央和国务院立即召开了一次农田基本建设会议,由先念同志主持。

国锋同志、先念同志分别讲话,强调继续大搞农田基本建设的重要性,批评有人以为农业现代化就不要搞农田基本建设了,讲科学技术就不要大干苦干了的想法是错误的。

先念同志说:

不兴修水利,就谈不上农业的高产稳产。

陈永贵也出席了会议,虽然已不再是会议的主角,但中央召开这样一次会议,也算是对他和大寨的肯定。

跋

1980年底,中共中央和全国人大陆续接受了陈永贵提出的解除中央政治局委员和国务院副总理的请求,这位以大字不识几个的农民身份官至副总理、创造了社会主义吏制神话的同志,跟随着人民公社、大寨模式等,退出了舞台,走进了历史。

在那之前整整六十年前,1920年时,山西曾遇大旱,为了不让家里人都饿死,陈永贵的父亲将妻子和一对小儿女送到了富贵人家,换来的粮食父亲也不舍得吃,大部分让给了作为长子的陈永贵。

但是附近村子里的人知道陈父将妻女都给了富贵人家之后,都在背后指指点点。

陈父受不了谴责,不日自缢…

作为农民阶级,作为农民的儿子,陈永贵这样的人为什么会拥护共产党,为什么会拥护新中国,为什么会拥护毛主席?

答案应当是十分清晰的。

当山西省委书记时,他坚持要下地:“我就是个农民,不下地还干什么?”

当国务院副总理时,他坚持要下地:“副总理咋了嘛,副总理也得下地,不然就没得饭吃!”

肺癌晚期时,临终前他依然想着下地:“我是没力气了,不然这地不得(能)荒啊!你们也不要在我身上浪费时间了,我没有辜负毛主席的信任,我这辈子已经知足了!”

社会主义永放光芒,大寨精神永放光芒!

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴文化”,授权红歌会网发布】