郭松民:也谈北大的门卫管理

随着北京大学工学院副教授李植有关改革大学门卫管理制度的文章在社交媒体上广为流传,大学校园该不该开放的话题再度成为舆论的焦点。

看了李植的文章,忽然想起在2004年发表的一篇题为《“北大”是“北大人”的北大?》的评论文章。

在这篇文章中,我对北大在黄金周期间关上大门,阻止“许多带着近似朝圣的心态,不远万里来到北大的中小学生、大中专学生以及他们的父母”实现“瞻仰一下这所非世界一流大学的风采”愿望的小气作法略有微词,不料十九年过去,弹指一挥间,问题不仅没有解决,反而变得更加严重了——连北大自己的副教授都要用“跨栏”的特技入校了。

在正式讨论这个问题以前,先谈一个历史话题。

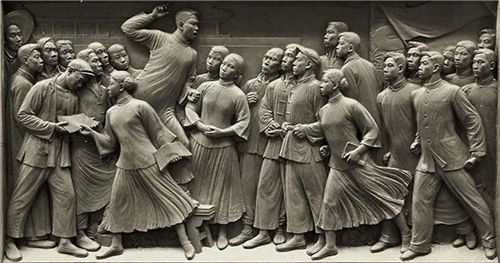

在新中国前三十年,有过一段开门办学的历史。

什么是开门办学呢?

即大中小学师生走出校门,到工厂、农村、部队、商店等“大课堂”去学习、去办学,并请工农兵走上讲台。

1967年《人民日报》介绍同济大学的开门办学改革,即由学校、设计单位、施工单位组成的教学、设计、施工三结合的统一体,以改变教育与生产脱节现象;1969年,复旦大学试办“五七文科”,贯彻落实毛主席关于“文科要把整个社会作为自己的工厂”的指示,“在三大革命的第一线办文科”。

1974年9月国务院科教组、财政部联合发布《关于开门办学的通知》,各地随之普遍展开。大学理工科实行厂校挂钩、厂校合一、厂办专业、半工半读、按生产过程组织教学;大学文科组织师生到工厂、农村、部队与工农兵一起参加政治运动,以之为中心选择教学内容、组织教学;中小学校也大办小工厂、小农场,或去工厂、农村与工农兵同劳动、同学习等等。

一时间,中华大地上出现了人类教育史上从未有过的生动活泼,威武雄壮的教育奇观!

全面评价开门办学,当然不是一篇小文章所能够胜任的,但开门办学所秉持的基本理念,在今天看来,也是完全正确的。

这一基本理念就是:大学,是社会的有机组成部分,它不应该孤立于、外在于社会,而应该和社会保持血肉联系,否则,大学的教育就会僵化,大学就会坏死,就会批量地生产社会废物。

一些西方教育界的有识之士,也认识到了这一点。比如美国普林斯顿大学的前校长弗莱克斯纳就说过这样的话:“大学不是某个时代一般社会组织之外的东西,而是在社会组织之内的东西……它不是与世隔绝的东西、历史的东西。恰恰相反,它是时代的表现,并对当时和将来都产生影响。”

今天,开门办学当然是谈不上了,但大学,尤其是做为五四新文化运动发祥地,在中国近现代历史上发挥过重要作用的北大,居然搞得比军营还要壁垒森严,像中世纪的修道院一样与世隔绝,这,就太过分了。

究竟为什么要把大学的门禁搞得如临大敌,形同戒严?估计主事者自己也说不清楚。

为了安全吗?

大学生都是成年人,不是无力保护自己的婴幼儿,一般情况下,他们不需要比一般市民更多的安全保护。

为了教学秩序吗?

这勉强可以算一个理由,但也无须通过关闭大门来解决,而是可以通过加强对教室、实验室、图书馆等等所在的管理来解决。

世界上很多优秀的大学是没有围墙的,当然也更谈不上刷脸进出的问题,但并没有听说他们的教学秩序无法维持,也没有妨碍它们成为一流大学。

实际上,北大并不是从来都封闭的,大约2006年以前,北京各大学都可以随意进出,有一段时间我比较有时间,经常去北大逛逛三角地、买书、听讲座,甚至看演出、看电影,校园里热闹而祥和,并没有混乱。

大学的功能,并不仅仅是向社会输出学术研究成果和大学生,还在于,大学做为一个文化重镇,其存在本身,就在涵育当地的文化生态,就在以润物细无声的方式影响世道人心,大学关闭大门,杜绝所谓社会人员的自由进入,相当于一种自我阉割,主动放弃了对社会的文化辐射,同时也会加速自身的坏死。

大学关闭校门,圈地自嗨,说到底是一种封建性的表现,是一种土围子心态,和21世纪的教育理念格格不入,是大学教育的耻辱和笑话,应该尽快改变!

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“高度一万五千米”,授权红歌会网发布】