郭松民:工业电影与资产阶级法权问题

“我们这一代人,目睹了历史的巨大迂回,这并不证明社会主义理想是不现实的,只是证明历史前进的道路是艰难、曲折、并且经常会出现反复的。”

作者|郭松民

01

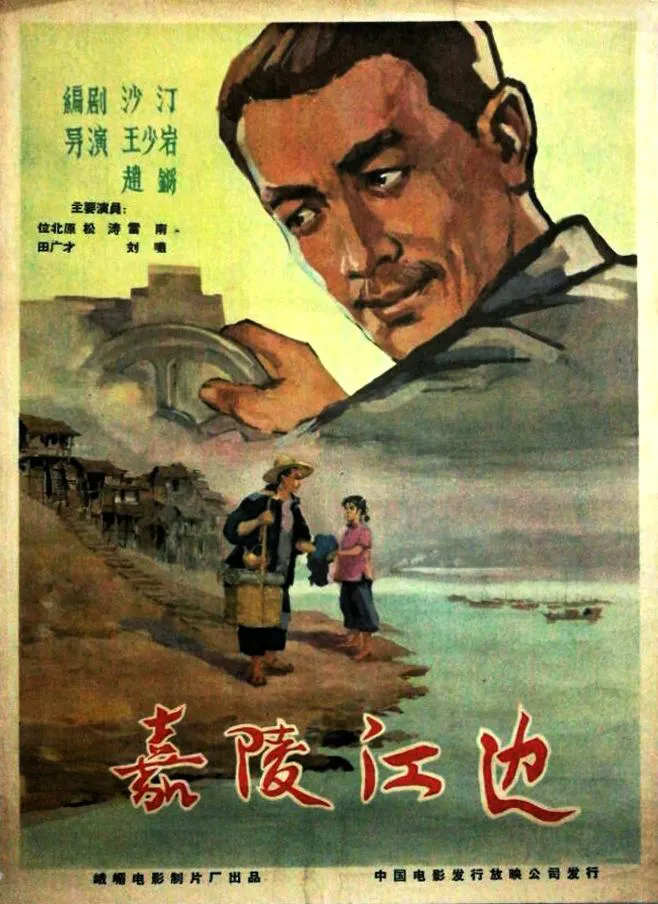

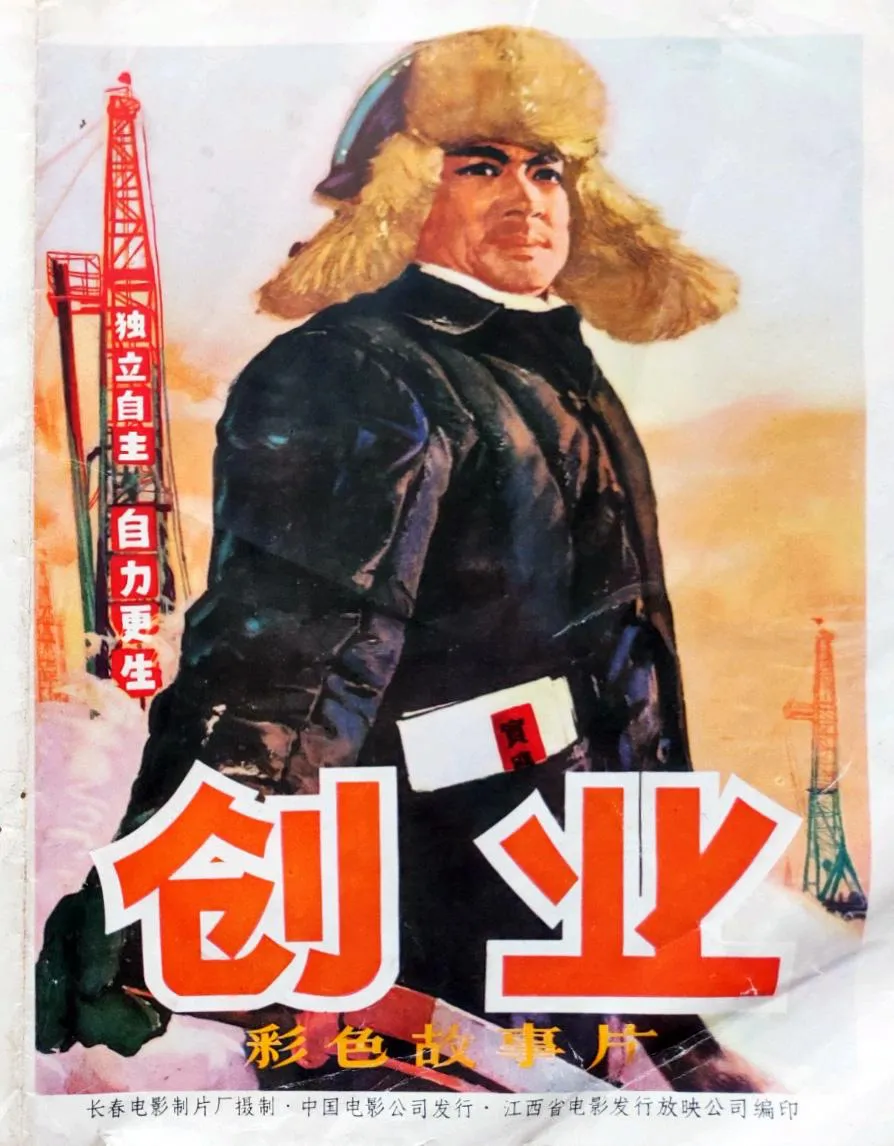

最近,因为研究新中国“人民电影”这个话题,看了一系列工业题材的影片,从五十年代的《英雄司机》(1954年,导演吕班,编剧岳野,主演郭振清、王秋颖等)、《无穷的潜力》(1954年,导演许珂,编剧于敏,主演谢添、卫禹平、蒋天流等)、《伟大的起点》(1954年,导演张客,编剧艾明之,主演张伐、汤化达、陈天国等)、《嘉陵江边》(1960年,导演王少岩、赵锵,编剧沙打,主演卫北原、雷南、松涛等),到七十年代的《创业》(导演于彦夫,编剧张天民,主演张连文、李仁堂陈颖等),《火红的年代》(导演傅超武、孙永平、俞仲英,主演于洋、郑大年、温锡莹、张雁等),《青春似火》(导演董克娜、辛静,编剧马鞍山文化局《青春似火》创作组,主演杨雅琴、辛静、鲁非等)等等。

比较了一下,发现这一类题材,存在一个相同或相似的模式:

先进的工人,总是想方设法挖掘潜力,搞技术革新,提高产量;保守的厂长,害怕创新和冒险,迷信国外设备和专家,把完成生产任务看得高于一切;墨守成规的总工程师,虽然有专业知识,但局限性很大,不敢打破前人、洋人的路子;最后,是支持工人的党委书记。

那么,是不是存在着编导相互借鉴、“致敬”,从而形成相似的思路呢?

也不是,比如,《英雄司机》《无穷的潜力》《伟大的起点》等几部电影,几乎是在同一时间创作的,从相关主创人员的回忆来看,他们并没有相互借鉴思路,反而是在电影上映后,发现影片的内容出现了“雷同”,觉得很无奈,也有些不解。

其实,这样的模式,反映了革命胜利后,尤其是生产资料的社会主义改造完成后出现的新矛盾,即从政治上说,劳动者已经成为生产资料的所有者,但还没有相应的管理权,也缺乏技术上的话语权,如果不解决这两个问题,所有权也就处于虚置的状态。

对于很多有觉悟的工人来说,他们面临这样的困惑:如果解放后,工人阶级仅仅是在生活待遇上得到了改善,而不能参与管理,不能掌握技术和文化的领导权,那么,这和解放前的本质区别又在哪里呢?目前这种比较好的物质待遇,以及政治上比较高的地位,又如何得到保证呢?

而如果工人试图争夺管理权和技术上的话语权,则必然会和企业原有的管理干部、技术人员等发生矛盾。

所以,斗争是不可避免的,并且会不断的尖锐化。

如果说,在五十年代,这还仅仅属于思想斗争和工作作风范畴内的问题的话,那么到了七十年代,已经上升为路线斗争、阶级斗争了。

从本质上说,这是社会主义革命逐渐向更高阶段发展的表现,目标是:劳动者不仅要做生产资料的所有者,还要成为生产的管理者,并且要掌握先进技术,最终成为国家和社会的真正主人。

诚如毛主席所言,“社会主义革命,我们党也不过仅仅完成了所有制的改造,而在整个上层建筑,包括文化、教育等意识形态各领域,无产阶级和资产阶级两个阶级,社会主义和资本主义两条道路的斗争,谁胜谁负的问题还没有根本解决。反映到党内,就是要不要进行社会主义革命的两条不同路线的斗争。”

今天,回望这段历史,不由得感慨万千。

在二十世纪国际共产主义运动高潮中出现的所有社会主义国家中,斗争都以失败告终。

在苏联,以“马钢宪法”——马格尼托哥尔斯克冶金联合工厂经验——的出现为标志,确立了以一长制、专家治厂、物质刺激、繁琐的规章制度、劳动竞赛等为特征的管理模式,完全排除了工人阶级对管理的参与。

在失去了工人阶级对管理、对政治的积极参与之后,苏联逐渐蜕变成了官僚特权阶级主导的“社会主义”,因此,当苏联面临解体的时候,“竟无一人是男儿”,工人阶级并没有站出来保卫苏联。

有的国家,因为一开始就缺乏自下而上的革命的洗礼,又长期处于战时环境,加上其他一些因素,蜕变成了某种王朝的形态。

我们这一代人,目睹了历史的巨大迂回,这并不证明社会主义理想是不现实的,只是证明历史前进的道路是艰难、曲折、并且经常会出现反复的。

所以,要总结经验教训,才能更好地走向未来。

02

1976年,已是垂暮之年的毛泽东主席,就资产阶级法权问题,发表一系列谈话,然后以中央六号文件的形式下发全党。考虑到毛主席的身体状况,这些谈话无疑具有政治交代的含义。

毛主席说:

“斯大林在这个问题(指资产阶级法权)上犯了大错误。列宁则不然,他说小生产每日每时都产生资本主义。列宁说建设没有资本家的资产阶级国家,为了保障资产阶级法权。我们自己就是建设了这样一个国家,跟旧社会差不多,分等级,有八级工资,按劳分配,等价交换。要拿钱买米、买煤、买油、买菜。八级工资,不管你人少人多。”

这里,毛主席用平实的语言尖锐指出,即便是在社会主义条件下,分配制度仍然存在着形式上的平等与实质上的不平等问题。在这方面,“跟旧社会差不多”。考虑到人的行为无非是对制度的本能反应,则资产阶级法权的存在,不仅在每时每刻再生产着经济上的不平等,同时也每时每刻再生产着资产阶级思想,并驱动整个制度向资本主义制度演进,即“每日每时都产生资本主义”。

在这种情况下,唯有继续革命,才能保住社会主义革命的成果,才能走向共产主义。

不过,继续革命并不容易,阻力是很大的。

毛主席感慨地指出:

“民主革命后,工人、贫下中农没有停止,他们要革命。而一部分党员却不想前进了,有些人后退了,反对革命了。为什么呢?作了大官了,要保护大官们的利益。他们有了好房子,有汽车,薪水高,还有服务员,比资本家还厉害。社会主义革命革到自己头上了,合作化时党内就有人反对,批资产阶级法权他们有反感。”

这里“工人、贫下中农没有停止,他们要革命”,指的是什么?

就是说,整个“劳动群众阶级”并不满足于土地改革,包括恢复生产,改善生活,还要进一步走向公有制,同时在公有制的基础上参与企业、农村集体经济乃至国家的管理,总之,“我们要做天下的主人!”

而要沿着这样的路径继续革命,就必然要限制资产阶级法权,影响“有了好房子,有汽车,薪水高,还有服务员,比资本家还厉害”的“大官们的利益”。

一个令人尴尬事实是:“有了好房子,有汽车,薪水高,还有服务员,比资本家还厉害”这种状况,是符合当时的国家分配制度的,也是这一分配制度的逻辑结果,但却和社会主义人人平等的价值观以及最终目标发生了直接冲突

“社会主义革命革到自己头上了”——这才是社会主义革命的漫漫长途中最艰险之所在。

在公有制基础上,劳动群众阶级作为一个阶级行使对社会主义国家的管理权,虽然仍不能取消资产阶级法权,改变工人阶级在分配中相对于干部和知识分子的不利地位,但是在政治上是极为必要的——

1、能够有效防止像前苏联那样出现凌驾于劳动群众之上的官僚特权阶级;

2、能够有效防止再私有化;

3、确保分配制度向各尽所能、各取所需方向演进,而不是发生逆转。

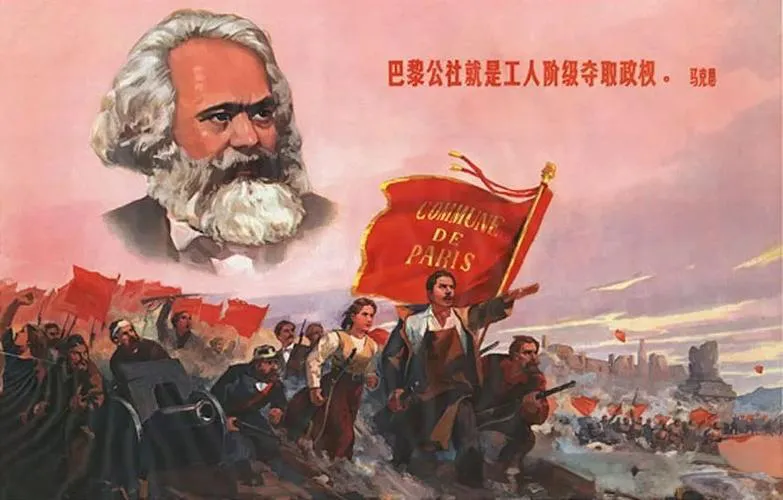

早在150多年诞生的巴黎公社中,法国革命者就进行了工人阶级直接管理国家的伟大尝试。

巴黎公社意味着什么呢?

马克思在《法兰西内战》中指出,“公社的真正秘密就在于:它实质上是工人阶级的政府,是生产者阶级同占有者阶级斗争的结果,是终于发现的、可以使劳动在经济上获得解放的政治形式。”

那么,“工人阶级的政府”,体现在哪些方面呢?

马克思进行了概括,主要包括:

——所有“官员”随时可以罢免。“公社是由巴黎各区通过普选选出的市政委员组成的。这些委员是负责任的,随时可以罢免。其中大多数自然都是工人或公认的工人阶级代表。”

——实行议行合一。“公社是一个实干的而不是议会式的机构,它既是行政机关,同时也是立法机关。”

——取消特权和高薪。“从公社委员起,自上至下一切公职人员,都只能领取相当于工人工资的报酬。从前国家的高官显宦所享有的一切特权以及公务津贴,都随着这些人物本身的消失而消失了。社会公职已不再是中央政府走卒们的私有物。不仅城市的管理,而且连先前由国家行使的全部创议权也都转归公社。”

恩格斯在为《法兰西内战》所作的“导言”中,也这样总结了巴黎公社——

“为了防止国家和国家机关由社会公仆变为社会主宰——这种现象在至今所有的国家中都是不可避免的——公社采取了两个正确的办法。

第一,它把行政、司法和国民教育方面的一切职位交给由普选选出的人担任,而且规定选举者可以随时撤换被选举者。

第二,它对所有公职人员,不论职位高低,都只付给跟其它工人同样的工资。公社所曾付过的最高薪金是6000法郎。这样,即使公社没有另外给代议机构的代表规定限权委托书,也能可靠地防止人们去追求升官发财了。”

概括起来说,巴黎公社意味着全新的政治文明——国家不再能够凌驾于社会之上,而处于社会的控制之下,同时,更重要的是,社会不是由资产阶级主导的,而是由工人阶级主导的。

马克思恩格斯巴黎公社实行的工人阶级管理国家的原则,命名为“巴黎公社原则”,虽然公社在反动派的野蛮镇压下失败了,但“公社的原则是永存的!”

概括来说,社会主义革命的主要经验教训,就在于能不能正确处理资产阶级法权问题。

因为,资产阶级法权的存在,使得所有社会主义国家,都陷入某种“为山九仞,功亏一篑”的困局中,走向共产主义的努力,如同推石上山一般,随时都可能自动滑向资本主义。

这里,劳动群众阶级(主体是工人阶级)掌握国家管理权的必要性,并不是来自一种情怀,而是来自这样一种历史境遇:除非做到这一点,否则无论看上去怎样坚不可摧、欣欣向荣的社会主义国家,都会在资产阶级法权的作用下,扭曲变形,甚至从发展中、前进中的社会主义国家,演变成半封建、半资本主义国家。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】