郭松民 :就张艺谋的“无语”说两句

“中国的一线导演,不当老百姓已经太久了,在大别墅中住得时间太长了,在西方电影节的红地毯上,走得也太远了……”

作者|郭松民

编辑| 南 方

01

—

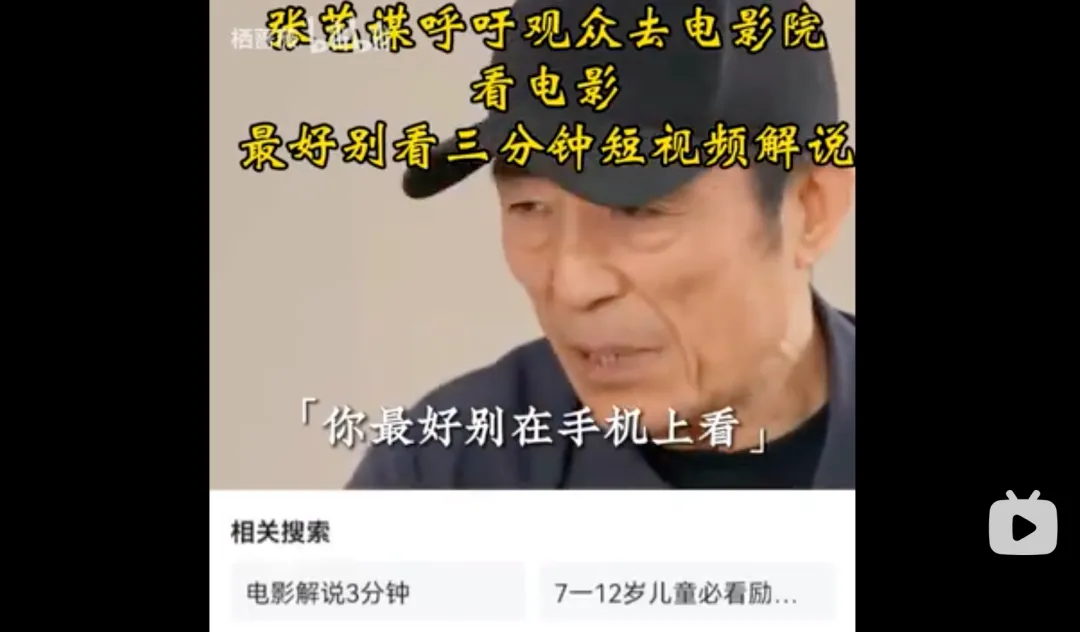

近日,张艺谋在接受采访时呼吁观众走进电影院,亲身体验大银幕带来的视听盛宴,而非仅通过手机快速浏览电影解说。

张艺谋说,电影院观影的仪式感与沉浸感是线上无法替代的,他希望大家能共同守护这份独特的电影体验,“我作为一个电影导演,我还是很希望观众走进电影院去看。你最好别在手机上看,你最好别看那个三分钟介绍。我觉得实在很无语啊,作为一个电影导演看到这个就很难过。”

看了张艺谋的这段访谈,我也觉得相当“无语”,不过还是想说两句。一来,张艺谋的确感觉到了问题;二来,他也仅仅是“感觉”而已,并没有看到问题的本质,他的呼吁当然也不会有结果。

曾几何时,电影是“一次过”的艺术,人们一旦看过一部电影,就很难再次与它重逢,如果与一部脍炙人口的优秀电影交臂相失,则会在成为一种长时间的遗憾。

“电影院观影的仪式感与沉浸感”就是在这样的背景下产生的——因为是稀缺的,观影本身就成了一种隆重其事的文化活动,“仪式感”自然产生;因为是“一次过”的,便只有“沉浸”才能充分享受。

但互联网出现以后,尤其是四G时代以后,情况就完全不同了。

首先,大量电影资源都可以从各种各样的视频网站上获得,观影可以在任何时间、任何场合进行,并且可以用不同的倍速反复细读,“仪式感与沉浸感”也就很难出现了;

其次,就是被张艺谋们深恶痛绝的“三分钟介绍”开始流行。这些短视频极大地降低了观影的时间成本与金钱成本,给那些被“卷”得喘不过气的职场中人提供了一种虚假的满足和可供消费的错觉。

对电影导演及其他从业者来说,这的确令人沮丧。可有什么办法呢?技术进步是不可逆的,流媒体对话语权的稀释是一种历史必然,任何人只能顺应,无法抗拒。

不过,就我本人作为一个电影爱好者的观影体验而言,一般不看“三分钟介绍”,原因有二:

一,吃别人嚼过的馍没味道。

我认为,不存在什么“纯客观”的剪辑,短视频一定体现了剪辑者的偏好,很可能与原片编导的意图相去甚远;

二,此外,我也不喜欢短视频解说者那种似乎洞悉一切的自鸣得意,以及惯常的油嘴滑舌。

02

—

虽则如此,但张艺谋的这段话,也的确反映了他们这一代电影人的老毛病,即傲慢、诿过于人,从不反躬自省,他说“我觉得实在很无语啊”时,对观众的不满与责备呼之欲出,与冯小刚的“垃圾观众论”【点击阅读】可谓异曲同工。

如前所述,虽然流媒体对电影产生冲击,但并不意味着导演就无所作为。

举个例子。

快餐或“营养药片”的出现,当然会对正常的餐厅产生冲击,但是不是有了快餐或“营养药片”,人们就不喜欢美食了呢?

当然不是。

尽管许多上班族选择快餐,但如果有机会吃涮羊肉、全聚德烤鸭甚至满汉全席,大家也会趋之若鹜。

“三分钟介绍”对电影的冲击,一半是因为技术的发展,还有一半,是因为电影导演只会做快餐,洒狗血,而不能端出真正的“视听盛宴”,更不能创作出真正震撼人心,令观众产生的情感共鸣的作品。

张艺谋们——中国的主流电影导演太聪明了,他们并不爱电影,只是在玩电影,他们也不尊重观众,只是在想方设法地忽悠观众。他们拍出来的电影,连自己都不能感动,又如何能够感动观众呢?能够被观众用看“三分钟介绍”的方式快速浏览一遍,已经是观众对他们表示敬意的极限方式了。

说到仪式感,我想,只有那些能够给观众带来崇高、庄重、深情……等等强烈体验的影片才配得上仪式感,但这些恰恰“第五代导演”几十年来致力于解构的对象。他们镜头中的“伤痕故事”、“大棉袄故事”,津津乐道的乱伦、偷窥、性压抑等等,又如何唤起观众的仪式感呢?

说到沉浸感,前提是要导演有能力让观众与自己影片中的人物共情,这就牵涉到了导演自身的立场、情感问题。

简单点说,中国的一线导演,不当老百姓已经太久了,在大别墅中住得时间太长了,在西方电影节的红地毯上,走得也太远了,他们对老百姓的喜怒哀乐是隔膜的,根本不能理解他们的悲欢离合,他们电影中的人物,都生活在一个架空的世界中,不说人话,也没有人的情感……这样的电影,又如何能够让观众沉浸其中呢?

在我看来,如果张艺谋们真的能够拍出配得上“仪式感与沉浸感”的电影,“三分钟介绍”不仅不会使观众远离影院,反而会把观众召唤进影院。

所以,要让观众与电影共情,导演、编剧、明星等等,首先学会与老百姓共情吧!如鲁迅先生所言,“从喷泉里出来的都是水,从血管出来的都是血”,不反省自己的问题,一味抱怨观众,只会加速电影的边缘化。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】