贺雪峰:老年人储蓄的区域差异

农村老年人普遍是否存钱?存的话能存多少?关于这些问题,中国不同地区农村存在巨大差异。

一

我们在苏州农村调研,发现当地老年人十分勤劳,普遍参加劳动,在年节、婚庆时作为长辈给晚辈红包和茶钱(礼),他们还普遍存钱,存款从几万到十几万甚至几十万元不等。在苏州农村,老年人只要能劳动都会劳动,中年人也会劳动,加上年轻人,一家可能有三代人劳动,这个家庭的收入就相当可观。

苏州老年人劳动存钱,在年节和婚庆时给晚辈红包和茶钱,这叫作"恩往下流"。在当前苏州农村的语境中,如果老年人没有存款,不能向晚辈"流恩",这样的老年人在村庄和家庭中就没有面子和地位。正是因为有了老年人的劳动,苏州年轻人才可以有更多资源接受更好教育,积累更多人力资本,以更好地适应劳动力市场的需求。

与苏州农村形成鲜明对照的是南方宗族型地区的农村,一般来讲,在宗族型地区,农村老年人到了一定年龄,就要将当家权交给子女,成为由子女赡养的老人,不用劳动,当然不可能存钱,也不用存钱。在宗族型地区,父母与子女不分家,或父母至少要与一个儿子一起生活,父母就是儿子家庭的辅助劳动力,父母要花钱自然也由儿子来出。如果老年父母藏有私房钱,就显得有私心,对子女不够信任。正常的老年父母应该吃子女的,喝子女的,用子女的。在存在宗族等结构性力量的情况下,南方农村很少会出现子女有意不赡养父母的情况。

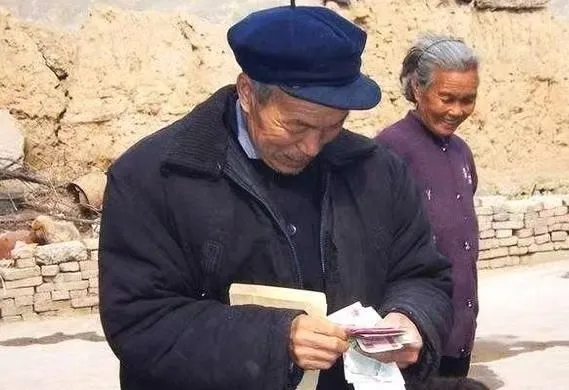

相对于南方宗族型地区老年人基本上不用存钱,中部原子化程度比较高的村庄,老年人一般都要存钱,以防万一。有句俗话叫作"久病床前无孝子",用在中部原子化农村尤其适合。因为村庄缺少超越农户家庭的结构性力量,农户家庭中子女对父母不孝,很少会有强有力的干预力量,也因此,中部原子化农村屡屡出老年人在丧失劳动力后陷入悲惨处境。每一个悲惨处境的例子都会教育全体当地人:子女是靠不住的,靠得住的还是存款。中部地区甚至有老年人为自己准备葬礼所需花费,以在死后办一场过得去的葬礼。

为了存钱,中部原子化地区老年人可能会提前与子女分家单过,自己挣钱自己花,最终存下钱来。分家越早就越可能存下钱。当然,即使分家了,父母也仍然要为子女照看孙子甚至帮子女种田。

与南方宗族型地区的老年人在子女成家后大都自动退休,很少再做重体力农活不同,在中部原子化地区农村,老年人只要能动,都会种田和就近务工,哪里有挣钱的机会,哪里就会有他们的身影。

华北小亲族地区,村庄中有着众多相互竞争的小亲族,从而有着超越农户家庭的结构性力量。与南方宗族型地区的团结村庄不同,华北村庄是分裂的,不同小亲族之间相互竞争,父母因此有着为子女建房娶媳妇的巨大压力,年老之后当然也会有很强的由子女赡养的期待。如果自身年老、子女不孝,年老父母就可能采取激烈手段反击子女,这种反击与其说是为了让子女赡养自己,改善自己的养老处境,不如说是为了做给村庄其他人看,否则,这对老年父母就会被村民评价为"窝囊废",抬不起头来。正是由于村庄中出现因为子女不孝而爆发的剧烈代际冲突,使得绝大多数子女都会对父母进行最低限度的赡养。有的老年父母为了以防万一,也倾向在有能力存钱时多存一点钱。

二

农村老年人是否存钱取决于两个方面,首先是意愿,其次是条件。

决定意愿的关键在于老年父母对子女的信任程度,在于安全感。华南宗族型地区,村庄是团结型村庄,有着强烈的子女必须孝敬父母、必须赡养和善待父母的共识,这种共识渗入村民的骨髓,成为理所当然。不孝是最大的恶。因此,在宗族型地区,农村老年父母根本没有必要私自存钱,即使有钱也倾向于马上用掉,真正当家的是子女,吃喝都得子女负责,有子女吃的不可能没有父母吃的。因此,华南宗族型地区,农村老年人对养老有足够安全感,他们根本不用劳神费力地去挣钱存钱,即使参加劳动也不是为了存钱养老,而是为了帮衬子女,或是锻炼身体。

相对来讲,无论是中部原子化农村还是华北小亲族农村,村庄中缺少笼罩性的孝敬父母的氛围,子女不养父母的个案屡屡发生,老年父母的安全感远不如华南宗族农村。为防万一,提前存钱就是理性选择。中部原子化地区与华北小亲族地区的差异是,华北小亲族地区的村庄存在小亲族结构,村庄中的老年父母就可能凭借这一结构性力量来指控子女,子女为了避免父母的指控,可能在形式上、表面上对父母赡养到位,实质上却缺少情感的内涵。中部原子化地区,村庄缺少结构性力量的支撑,子女是否孝敬父母要看父母与子女个人互动的情况,互动不畅,子女不孝的情况便屡屡发生,老年人认为子女靠不住而提前挣钱存钱就在情理之中。当然,中部地区父母与子女互动良好感情和谐的家庭还是要占到多数。

老年人能存钱有两个条件,一是在财务上与子女家庭独立,二是有挣钱的来源。

在传统农业型地区,农民家庭收入来自务农,即每天投入,到了收获(收割)的季节一次性收入,这个收入是公开的,在一个农户家庭只可能有一本账,一个当家的,其他人都是家庭劳动力。当前农村普遍出现了年轻人外出务工,年老父母留村务农的家庭分工。年轻人的务工收入自己挣自己花,年老父母的务农收入也可以自己挣自己花,一个农民家庭出现了两个财务单位,这就为老年人存钱提供了极大便利。中部地区老年人还试图通过提前与子女分家来获得更多的挣钱存钱的时间,华北农村也存在父母提前与子女分家的策略。

另外一个增加老年人存钱机会的是各种副业、手工业和养殖、捕捞收入。老年人一年喂三头猪,一头牛,鸡鸭若干,到年底将它们卖掉就是一笔不小的收入。南方稻作区,老年人捞鱼摸虾,一年几千元的收入也不难。这些收入都可以存作自己的零用钱,不用交给子女。

此外,当前农村父母在子女成家以后仍然年轻,他们可以外出务工。中年父母外出务工,一年可以挣不少钱,若干年存下来就是一笔不菲的养老金。

苏州农村这类已经工业化的村庄到处都是务工获利的机会,农村老年人不会放过这些机会,因此,我们在苏州调查时,听当地农民讲有很多老年人同时打三份工,挣的钱比年轻人还多,也不太奇怪了。

按我们的类型划分,苏州属于中部长江流域的原子化村庄,老年人倾向存钱防老,又有便利的获利机会,所以当地老年人普遍勤劳,存钱不少,且他们都很早就与子女分家,即使因为拆迁搬到安置小区,也宁愿住在车库而不愿与子女住在一起。

珠三角农村是另外一个工业化程度高的地区,也有各种务工机会。与苏州农村中老年人普遍做门卫、保安、清洁工不同,珠三角农村普遍是相对年轻的人当门卫、保安和清洁工,老年人则较少挣钱,更愿意到茶楼喝茶聊天。其中原因,一是珠三角地区属于我们所划分的宗族型地区,老年人没有子女不赡养的不安全感,二是珠三角有土地分红,一部分老年人收入不低,衣食无忧。

农村老年人存不存钱在全国不同类型的农村的表现大相径庭。

2017年6月8日