余涅:胡锡进,是“总编辑”还是“自媒体人”?

胡锡进的自媒体,现在应该是国内最有影响的自媒体了。他在新浪微博和今日头条上的个人账号,分别都有成百上千万粉丝(见截图),他的视频《胡侃》和音频账号,订阅量、浏览量也相当惊人。

在流量为王的时代,由此产生的收入也是相当惊人的。具体有多少?余涅没有统计,这件事就留给业内的专业人士去做吧。

无疑,对胡锡进来说,每天打开电脑,就能听到金币哗啦哗啦流入袋中的悦耳声音,当然是非常惬意的。

但由此也产生了一个问题:

胡锡进自媒体的影响力,主要是使用了《环球时报》影响力(包括资源)的结果。换句话说,胡锡进自媒体的影响力,至少在启动时,主要来自于他“《环球时报》总编辑”这一头衔,而并非主要来自“胡锡进”这一自然人。

那么,胡锡进在使用《环球时报》影响力搞营利性自媒体的时候,是有偿,还是无偿?胡锡进自媒体的报道与评论同《环球时报》的报道与评论形成了高度竞争的关系,近两年事实上已经压倒了《环球时报》及其附属的网络媒体,形成了“局部大于整体”或者“小庙大方丈”的奇怪格局,这样的局面,真的不违反相关的规定、法律、惯例、乃至媒体人的职业道德吗?

❷

这里,余涅先简单梳理一下胡锡进与《环球时报》的竞合关系。

《环球时报》是人民日报出版社主办和出版的国际新闻报刊,其“国有事业(企业?)单位”的性质是毋庸置疑的。

《环球时报》创刊于九十年代后期。当时,舆论界基本上还是南方系自由主义话语的一统天下,“民族主义”处于某种政治不正确的地位,《环球时报》以民族主义为基本定位,起到了为民族主义正名,并把民族主义重新带回主流话语场的作用,这是《环球时报》的历史贡献。

当然,在民族主义的地位确立之后,如何通过合理界定民族利益,使民族主义成为一种健康的民族主义,在民族内部,如何通过公平合理的制度安排,使民族主义成为一种有内涵的民族主义等方面,《环球时报》还可以做的更多、更好。但事实是,《环球时报》基本止步不前了,这就使它的民族主义口号越来越显得浮躁和空洞。

不过,这是另外一个话题,余涅暂不展开。

在《环球时报》创刊后的二十多年里,胡锡进先后担任《环球时报》副总编辑(1997年10月—2005年09月)和总编辑(2005年09月—),对《环球时报》的发展作出了自己的贡献,这方面,余涅认为应该予以充分肯定。

但是,当2015年11月1日,由胡锡进主创、UMG联播传媒公司制作的视频评论节目《胡侃》上线,胡锡进以此为起点开始大规模经营自己的自媒体之后,胡锡进和《环球时报》的关系,就开始发生了微妙的但决定性的变化。

一方面,胡锡进仍然是《环球时报》的掌门人,可以有效支配属于报社的大量资源;

另一方面,胡锡进的自媒体方阵同时也成为《环球时报》的有力竞争者,因为无论是报道的内容还是评论的内容,胡锡进自媒体都和《环球时报》高度重合。

胡锡进和《环球时报》的这种关系,颇为类似八、九十年代经济领域的一种腐败现象。

八十年代中期之后,国有企业开始实行承包制,厂长经理的权力大大增强了,同时放开私人办企业,于是就出现了这样的情况:国企厂长经理一边管理着国有企业,一边经营自己的私营企业。这些私营企业利用原国有企业的销售渠道、技术、甚至人力资源,靠吸国企的血,迅速坐大,最终在90年代末的改制潮中吞掉了大部分国企。

从某种意义上说,胡锡进利用《环球时报》总编辑的地位,大力经营自己的自媒体,也是如此。胡锡进自媒体使用了《环球时报》的无形资产与资源,但却经常压《环球时报》一头,这无疑对《环球时报》的利益造成了损害。

比如,前段时间,中印边境一名中国士兵走失,胡锡进就抢在所有的正式媒体之前,首先在自己的自媒体上报道了这一重大新闻。

毫无疑问,胡锡进能够如此消息灵通,可以“老胡刚刚了解到”,无疑和他“《环球时报》总编辑”的身份有关。但他在得到这一独家新闻后,不是由《环球时报》报道,而是发表在自己的自媒体上,这意味着“自媒体人胡锡进”与“总编辑胡锡进”这两种身份发生了严重冲突,而胡锡进选择优先眷顾自己的自媒体。

只是,这样做,符合一个“总编辑”的职业操守吗?

过了两天,又发生了新的变化:

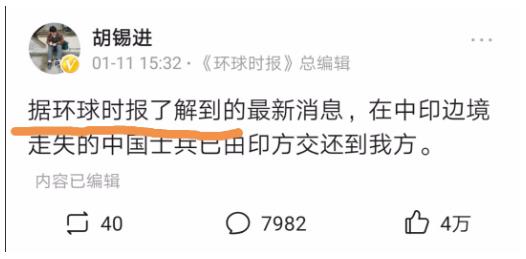

1月11日15:32,胡锡进在自己“今日头条”个人账号上发布了“印方已经把走失的中国士兵交还中方”的消息。

胡锡进虽然在这段文字中提到了环球时报,但当天的《环球时报》及附属网络媒体上并没有这条消息。

第二天,即1月12日7:02,环球网才发布了这一消息。

胡锡进的这一做法,事实上已经把《环球时报》变成了“胡锡进自媒体”的纸质版,把环时的网络媒体,变成了“胡锡进自媒体”的附属媒体。

除了这些,胡锡进以《环球时报》总编辑的身份经营自媒体,还有一个值得引起严重关注的问题:

了解媒体运作规律的人都明白,社评代表报社立场,胡锡进的自媒体,只能代表他个人的立场。但胡锡进利用自己的“两栖”地位,经常让自媒体文章和《环球时报》的社评混用,以至于读者无法区分哪些文章代表他个人立场,哪些文章代表《环球时报》的官方立场,这不仅造成舆论混乱,损害了《环球时报》的公信力,无疑也是一种腐败。

❸

对胡锡进自媒体和《环球时报》之间的“乱伦”现象,余涅无意作出更多的道德谴责,不妨说这是一种改革中产生的问题。但余涅认为,改革中产生的问题,也要通过深化改革来解决——难道还要让这种混乱继续下去了吗?

胡锡进经常在他的评论担心中国被“逼保守了”、“逼左了”,他真正的担心,是不是一旦规范起来,这种如鱼得水,左右逢源,“穷庙富方丈”式的快活日子就无法继续下去了呢?