大学放假了,大学教授能放假吗?

在近段时间外卖小哥猝死、拼多多员工加班等“过劳悲剧”频繁发生时,大学校园中为绩效制度所困、被迫“996”、强行追热点、不敢生孩子的青年教师们也出现在公众视野。

高校教师,曾经是令人艳羡的职业,拥有终身教职、享有自由时间、身处“象牙塔中”、追求学术理想。但随着大学制度改革,采用“非升即走”聘用制的高校不断增加,科研项目制的绩效考核不断加码,青年教师的头顶上时刻悬着一把达摩克利斯之剑,让他们不敢松懈。

“非升即走”制度是指新入职的教师不再拥有编制,只能签订三年或六年的预聘合同,到期时由校学术委员会投票定去留,留下的晋升副教授,否则就只能离开。最近十年,全国39所985高校中至少已有34所施行了这项新的考核制度。

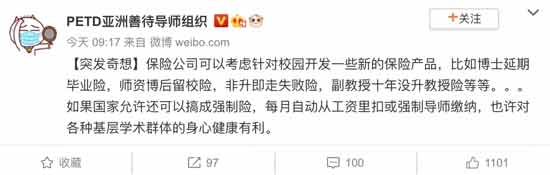

微博@PETD亚洲善待导师组织截图。

这项制度来自于北美的终身教职制。但是国内大学对于教师的绩效考核标准又在北美之上。相较于美国顶尖高校教师每年只发一篇论文的平均状况,不少国内高校给出了三年发表五篇核心期刊论文的指标。

在硬性指标之外,有限的留校名额也让同期进入的每位新同事都成为了潜在的竞争者。学术竞赛由此展开,曾经的“学术共同体”不复存在,更多教师选择各自为政。但这正可能是高校喜闻乐见的结果:在公司化管理成为全球高校的普遍趋势之后,一所高校的学术成果、科研经费代表了它在国际上的竞争力,员工的相互竞争、“鲇鱼效应”更能促进公司的“发展”。

科研经费的争夺也影响了学者的研究取向。科研方向不再是“有趣的”、“有意义的”而必须是“最新的”、“有实际作用的”,无论理工科还是人文学科概莫能外。一旦出现热点如“人工智能”、“新冠肺炎”便一拥而上,最后大量重复的研究只能沦为无人问津的“学术垃圾”。

在此等环境中,青年教师倍感压力也不单是国内独有的现象。在终身教职制最先兴起的北美,两位不堪重负的教师决定奋起反抗。加拿大女王大学英文系教授玛吉·伯格与加拿大布鲁克大学英文系教授芭芭拉·西伯共同创作了《慢教授》一书,控诉公司化管理制度对学术研究的侵蚀、对青年学者的控制,人们不是“管理时间”而是“被时间管理”,同事不再是“学术同仁”而是“竞争对手”,传统意义上的“教授”已经不复存在。

以下内容整合摘编自《慢教授》一书,较原文有删节修改。本文转载自“新京报书评周刊”公众号,感谢授权转载!

原文作者 |[加]玛吉·伯格、[加]芭芭拉·西伯

整合摘编 | 肖舒妍

1

大学不再是大学,而是公司

在当前的大学校园,生活变得太过匆忙,人人事务缠身,不堪其扰。

我们花时间去申请做研究的项目资金,却没有时间真正做研究;我们花时间做汇报,论证某课程的效果符合指导意见的要求,却没有时间思考这门课下一年度应该怎么教;我们花时间在各种委员会内听取汇报,有多少项目申请获得成功,又有多少课程结果达到满意标准,却没有时间与同事交流,交换意见——在这个体制内,手段压倒了目的,管理主义的指令主导一切,取代了原本它们要提供支持的学术活动。

一旦商业咨询的那套把戏被没头没脑地强加给学界,就会掏空当前的学术,只余自说自话。这是一种令人厌倦的自我割据,在一个竞争永不休止的场景内,无休止地追求个人优势的最大化。

根据比尔·雷丁斯对“后历史”大学的分析,所谓“后历史”大学,就是一种迅速变为“跨国官僚化公司”的机构,在这种大学里,位居“核心人物”的,是“行政人员,而不是教授”。日复一日,我们越来越看不到正在做学问的学者,反而见证了对机构惟命是从的教员。我们目睹了科研服务办公室的崛起,观察其人员组成,通常配备着一个由行政人员、会计师和公关人员组成的团队。高度的管理偷走了原属真正科研的时间。

同时,公司化也导致了学习的标准化。“教学已经被化约”为“学分和学时”;“完成所需的时间”成为评估教育质量和效率的普遍标准。生产力和竞争力,而非爱智或博雅,驱动着学术的世界。所谓生产力,就是要在单位时间内把一系列任务做完;所谓竞争力,就是兜售你的成绩,务求赶在其他人捷足先登之前。

公司化的大学推崇工具主义和市场化,使得学者的形象也为之一变,被重塑为知识经济中的关键玩家。新发现、技术转移、知识经济、立项拨款、前沿研究、效率以及问责,凡此种种,都是大学公司化的语言,现如今,无论在大学内或外,这套语言都主导着学术研究的表述和规划。

在“今日博雅之掌舵人”看来,“大学就等同于一个生产商品和提供服务的公司,只不过它们的主要产品碰巧是各种形式的知识,而不是汽车、电脑或者零部件”。现在主导大学科研的观念,已不再是反思性的探索,取而代之的,是前沿研究。原本,大学所承认、推动和奖励的学术活动是参差多态的,而现在这一切都可能被抹平或者受到限制”。

公司化的这套话语最关注科研的“产出”,我们工作的其他部分,比方说教学,都被等而下之。我们会问自己,“我的发表还够吗?”,然而却不太会扪心自问,“我对本科生评奖委员会的工作是否尽责?”。教学和学习正被日益视为发现或应用型研究的外围次生产品。

面对着公司化的语言以种种方式殖民我们的心灵,不少学者缴械投降。

2

从“时间管理”到“被时间管理”

曾经,理想主义驱动着思考和教育的努力,但是大学却可以仿效许多公司,操纵这种理想主义,运用家庭和共同体的修辞,“来凝聚公司文化,激发忠诚和信仰,最终却是为了推进生产力”。因此,悖谬之处在于,我们对自己的职业越是忠诚,越要奉献,我们就越能体会到时间压力和煎熬。

只要有两位或更多的学者凑到一块时,他们一定会抱怨时间不够用。2001年,麻省理工学院做了一项关于大学教员的调查,在比较了大学教员和公司CEO之后,得出了一项惊人的发现。在大学教员这一组,高达78%的受访者认为,“无论他们工作多么努力,都无法完成所有的任务”,相比之下,如此回应的公司CEO只占48%;还有62%的大学教员认为,他们“在每天结束时都感到身心俱疲”,而公司CEO的同比数据则为55%。

时间紧迫症不只是个人的问题,它还会毁坏学术工作,我们的批判性和创造性思考的能力也会因此所剩无几。至于那些时间管理指南书,虽然承诺会让我们学者脱离苦海,但结果却时常让我们感到更捉襟见肘。事实上,你很可能会感觉到,你就是工作不够努力而已。

唐纳德·霍尔曾著有《学术的自我:一本用户手册》,他在其中就强调要“精明地管理时间”:优秀的学者应提前安排好每一个月的学术工作,做到“以小时为单位”的计划,因为“时间是可以再分割的,是均等的,也是可预测的”,所以“我们务必从一开始就要知道,在即将到来的数周、数月甚至是一年乃至更长的时段内,我们要在某个具体的工作环节上投入多少天,甚至精确到多少小时——这个环节,可以是科研,也可以是教学,或者是公共服务”。

但学术时间是否真如霍尔所说,是“可以再分割的,是均等的,也是可预测的”?我们的课堂是这样,教学的学期有其自身的节奏,但到底会有多少学生联系我们,请求出具推荐信,又会收到多少份奖学金申请,等待我们去评估和排序,还会有多少抄袭案例要求我们采取行动,如此等等,都是我们不可能预估的。这么说来,要安排好一个工作日的每个小时,哪怕是提前一个月,也是根本不可能的。

上述霍尔的时间管理术,可以说是诸多指南之中最厚道的了,但即便是霍尔的方案,也存在问题:它们会在我们体内植入错误的时间类型,议程化的时间——我们本就要三头六臂,尽力应对教学、科研、行政、填表、学生电邮,等等,生活也因此过得七零八碎,而时间的议程化又会进一步加剧这种碎片感。时间和精力的碎片化,严重破坏了当下学者的工作满意度和产能,制造出恐慌,让他们觉得自己总是落在人后。

在这一过程中,时间被当作一种形式的金钱,可以被测量、计算,然后划分成为具体的单位,以至于学者的日常工作必须被转换为可量化的指标和成果,完全不考虑学术工作自身的内在节奏。

并非只要有更好的工作习惯,时间压力的难题就能迎刃而解。真正的时间问题,在于不断加码的工作负担、不断加速度的工作节奏,以及弥散在公司化大学中的工具主义。我们日益生活在两种时间的夹缝中:公司化的时间和学术工作所需要的时间。但真正的研究需要时间,也必然会花费时间,少一分一秒都不行。

调研显示,在所有受访学者看来,不被时间所管理的时光,是一种“奢侈”,“一种美好愿望,一个计划或者一项目标”,却远远不是现实。

3

从“学术共同体”到“竞争的敌人”

大学公司化所导致的工具主义观,不仅体现在我们把时间当作工具,而且导致了我们把彼此也当作工具。

在一次工作坊讨论时,一位同事向我们感慨道,“我系里的走道总是空无一人,在我刚开始工作那会儿,可不是这样。同事之间的日常交流正在消失。每一个人都忙得不可开交”。另一位同事则评论道,“没有人在办公室。如果你在某个牵涉敏感的工作邮件中因遣词造句而为难,或者在某课程阅读的文献选择上拿不定主意,你在系里根本找不到一个同事,给你一星半点的建议”。

为什么我们之间的交谈越来越少?为什么会有这么多学者在工作时感到孤独?研究表明,若你在工作时感到孤单,你对负面社会刺激的关注就会增加,也会因此形成对他人更为负面的社会印象;反过来说,感觉自己身处共同体内,则能帮助某一单位的成员去应对压力。

与此同时,同事之道还是一种学术群体意义上的理想和现实,同事相处能带来非常真实的积极价值,无论是在为学意义上,还是为人意义上。在1991年出版的《新进教师发展手册》中,89%的受访者认定是同事关系能最好地促进年轻教师的发展;63%的人认为,在他们的职业发展中,同事关系是最重要的因素;而在“激发思想”的因素上,44%的受访教师选择了同事之间的交流,高于这一比例的只有读书(51%)。这些百分比数据可以表明,同事关系实在是太重要了!

然而,如今要想在学术界找到这种社会性的支持,实在是越来越难了。时间如此宝贵,所以一定要以能在统计系统内登记或量化的方式去安排时间,若不这么花时间就是浪费!院长的工作报告不会包括这样的段落,“帮助一位同事弄清楚为什么某次讲课效果不佳”,或者“为另一位同事的新研究项目而加油”。考虑到大学教员总在加码的工作负担,此类活动日渐绝迹,也就不足为奇了。也正是因此,在大学里,智性的生活早已不复存在,即便有,也不过一星半点,因为人们都太忙了,忙着在职业道路上大步流星……没有时间停下来,彼此聊聊天。

随着高等教育的公司化,大学校园看起来更像是购物中心。现如今,我们匆匆走进院系,就是为了取走我们的邮件,或者是参加一次会议,然后就尽可能快地离去。新技术的运用普及,也使我们变得有可能这么做。有些学术仪式,此前曾被认为是构建共同体所不可缺的,现在也在衰落中。博士论文答辩可以通过电话会议来完成,而且这种方法目前受到欢迎,因为它能节约成本,也非常高效。现在,甚至连学术研讨会也有沦陷的危险,不再面对面,而变成远程的屏幕关联。

我们愈发清楚地认识到,我们正在失去的,是一种以同事之道相处的感觉,但我们也无法确定,到底怎样做才能把这种感觉找回来。为什么讨论同事关系竟是如此之难,部分原因在于,这个概念可以用来伤人。高谈同事之道,可以用作一种烟幕弹,那些发生在终身教职评审和职称晋升决定中的歧视,也就遮蔽在这些话语中了。

曾经,我听同行提起一门课,这门课有多位老师,大家讲授相同的文本,而且互相听课。之所以这样设计,既是为了追求教学上的目标,让学生得以见识批判视角的博大,也是为了促进同事相处,让每位教师都清楚同事在做什么。但她至今还记得,听到这门课时,心头涌起一阵惊恐——当然,她并未把自己的不安表现出来,而只是含糊地说了几句,这么设计是很有趣的想法,不过制度上的制约也许会让执行变得很难。公司化管理下员工的奖罚晋升机制,使得大学教员之间比起“学术共同体”,更像是“利益争夺方”,而我们受到的训练也不是让学者彼此帮助,而是要互相竞争。

这种“竞争心态”,会更进一步产生某种“学术羞愧”。所谓学术羞愧,就是那种极其痛苦的感受或者执念,认为我们不够聪明,或者没有能力,比不上我们的同事;认为我们的学问和教学都不够好,也比不上我们的同事;认为我们在某次会议或报告会上的评议不够精彩,还是比不上我们的同事。所以说,我们没有资格,不配加入卓越头脑的俱乐部。

我们不愿和学院同事交谈,因为我们会害怕,而这一事实本身就值得我们去反思。我们必须先行处理弥漫于当前学术生活的隔离和孤独氛围,不如此则不足以谈所谓的“教员报告会”体制。

4

传统的“教授”消失了

在《最后的教授们:公司化大学与人文学科的命运》一书中,弗兰克·多诺霍写道:教授,若定义为“自治的、取得终身职的,能拿得出时间去做研究、写作以及教学的”,那么这样的教授已经近乎“灭种”。

学术界作为一个整体,总是谨慎含蓄,不愿意宣扬它所承受的压力。进而言之,教授群体作为一个有闲阶级的形象已经深入人心,经年累月也就产生了一种防御性的文化,导向自责和过度工作。

光是反驳社会大众对象牙塔的想象,就已经让我们忙得停不下来。进入杂货店,我们又一次哭笑不得,不得不再一次解释说:“不,可不是这样,我们可不是每到夏天就有四个月不用工作。”有闲教授的形象得到了积极的宣传,“找工作”(Career Cast)网站的说法在主流传媒中广为传播——做一名教授,在2013年被列为压力最小的职业,在2014年则在“最没压力”的榜单上排第四。

但现实却是,学术劳工已经变得同美国的劳动力大军并无二致:担惊受怕、难得消停、温顺听话、风光不再”。

大学的公司化,不仅改变了我们对学术时间的感知,还在不断加重我们的工作负担,而学术聘任的结构也是今时不同以往。在大学里,一方面临时的学术劳工越来越多,而另一方面,科研经费本已庞大的规模还在不断膨胀。身处目前的境况,学者所收到的激励信号就是要变成企业家,用经营的方法去处理他们的研究,时刻准备着给他们的资产加杠杆,要尽可能地“人往高处走”,而不是“绑定在”某一所大学。在我们中间,最脆弱的是那些拿聘用合同工作的教员,他们最容易为孤单所俘获。

同时,即便是获得终身教职的权利也在不断打折扣。工作时间灵活有弹性,反过来也可以变成每时每刻都在工作,尤其是考虑到,学术工作究其本质而言是永无止境的。批改学生作业时,我们的回应总是还能再翔实些;阅读学术文献时,我们的涉猎总是可以再前沿些;而在著书立说时,我们的写作也总能更全面些。这些学者的自我期许原本就存在,当学术文化风气一变,新增的外部压力也在不断升级原有的期许。

关于学者的工作压力,沃尔特·格梅尔奇曾做出最早的研究(1984年初次发表并在1993年重印):根据受访学者的自我陈述,排名前十的压力之源,按顺序来排列,分别是:

(1)强加过高的自我期许;

(2)确保我的研究可以得到经费支持;

(3)没有充分的时间,将我所在领域内的最新发展了然于胸;

(4)所领取的薪水不足以满足生活的经济开销;

(5)准备书稿,寻求出版;

(6)感觉摆在我面前的是一个过重的工作负担,就是那种在常规的工作日内不可能完成的任务;

(7)所承担的工作要求干扰了其他的个人活动(生育、家庭或者其他兴趣);

(8)认定我职业生涯的进展未能达到它应当或能够做到的地步;

(9)经常被电话或者没有预约的访客打扰;

(10)参加的会议占用了太多的时间”。

在上述十种压力源中,至少半数(3、6、7、9、10),摆明了是因为时间短缺。而在其余情形中(1、5、8),时间是包含在生产力的测算之中的:所谓感到某人职业生涯的进步不尽如人意,就是一种焦虑,发展得还不够快。

一直以来,压力山大的我们(指本文两位作者)互相扮演着彼此的心理医师,没有丝毫倦怠。直到我们发现了全加拿大有史以来第一份教授职业压力调查,时间是在2007年。基于来自加拿大全国56所大学1470位参与者的调查结果显示:“相当大比例的大学教师经历着各种各样的身体(22.1%)和心理(23.5%)健康症状,并且在过去一年中使用过减压相关的药物治疗(21.8%)”。虽然因性别、年龄、职位、聘用状态和语言不同,承受的压力也各有差异,但结论认为,压力水平整体而言可谓“非常之高”。

在得知学界的压力超过了整体人口的一般水平时,我们反而感觉到解脱。我们终于意识到,原来我们并不孤单。