数字时代的无产阶级,何时才能团结起来?

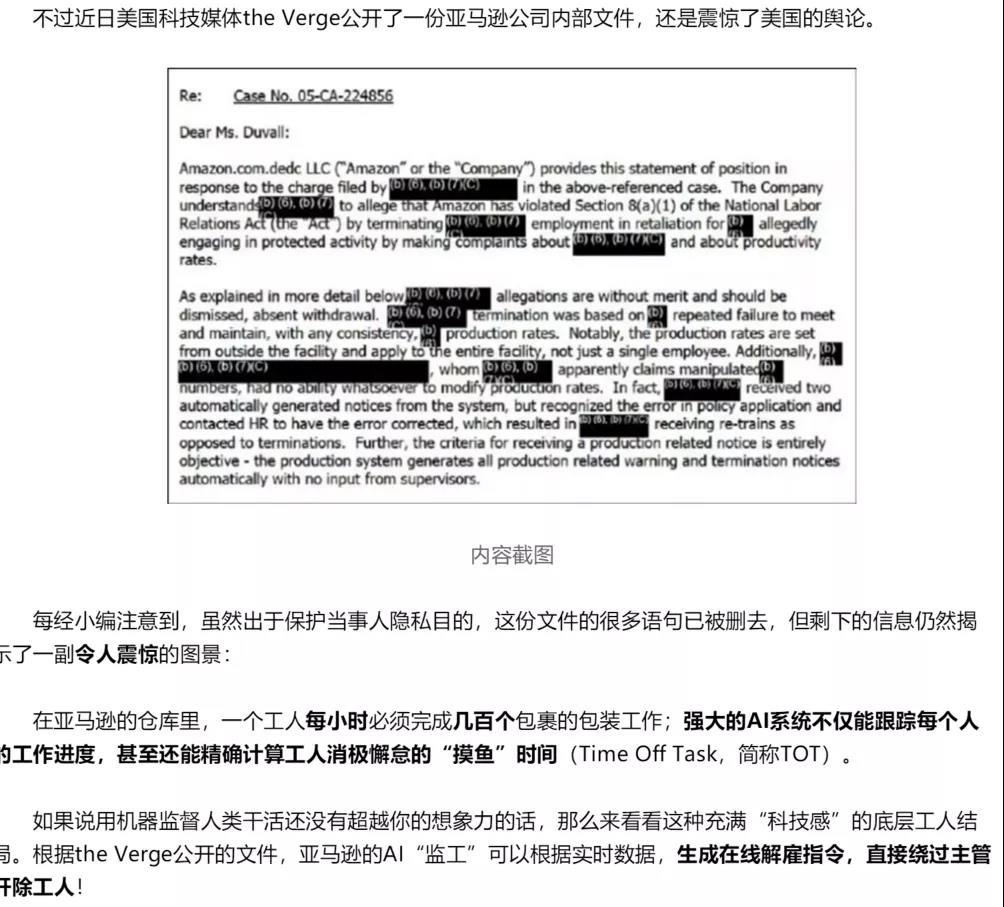

前两年,电商巨头亚马逊被爆出使用AI监控员工,如果发现员工喝水或者上厕所时间过长、效率低下,就会被AI自动解雇。AI系统不仅能跟踪每个人的工作进度,甚至还能精确计算工人不干活的“摸鱼”时间。针对亚马逊的抗议浪潮一直持续到最近,仍然没有结果。

这会让人想起去年火遍全网的《外卖骑手,困在系统里》一文,文中对外卖平台的算法系统如何将骑手价值榨取最大化分析的很透彻。然而这并没什么用,后面又相继出现了外卖骑手猝死和自焚讨薪事件,以及拼多多员工猝死和跳楼自杀事件。

单纯的道德批判显然没什么用。从去年开始,对国内互联网平台进行反垄断的呼声越来越高,去年11月,国家市场监管总局发布了《关于平台经济领域的反垄断指南》,今年两会期间,互联网反垄断也是热门议题,甚至已经有提案细化到了针对算力的垄断。

在老生常谈的监管之外,我们还是要理清一些更本质的社会学问题。毫无疑问,随着这几年以技术和资本为基础构成的平台-算法-终端这套系统将现代生活无所不包的囊括其中,我们确实进入了数字资本主义时代。

新型泰勒制

如亚马逊和外卖平台这样用一套系统将员工价值榨取最大化,而完全不考虑道德和价值问题,我们容易想到一个词,工具理性。它是社会学三大创始人之一的马克思韦伯提出,和价值理性相对,一切手段基于更优的实现结果,而非价值。工具理性和技术发展一直是一个共生物,没有技术的发展不会有工具理性的实现。比如,被马克思韦伯认为是现代社会组织基础结构的科层制体系,依赖的信息技术就是统计报表体系,档案造册以及成熟的公文传递与公开出版。

而当我们习惯性把马克思韦伯总结的科层制当做工具理性样板的时候,往往忽视了另一套工具理性体系:泰勒制管理。

1911年美国工程师泰勒﹐F.W.发表《科学管理原理》一书﹐提出泰勒制。泰勒制管理是在科学管理体系建成初期,主要服务于工业生产的一种明确职能分工和指标化控制的管理体系,这也是现代企业工作流程制定的基础理论。而泰勒制的核心并非是决策或者职能分界,而是“控制”。

管理学上控制大致分为过程控制、目标控制和事后控制。同科层制一样,泰勒制的出现也是建立在技术发展之上。在以前,泰勒制的实行依赖传统的以ERP为代表的SAP管理系统框架和EDPS系统(电子数据处理)等等。随着信息技术的发展,带来了系统反馈的敏感度提升,信息前端的广泛,以及信息成本的降低,大数据和算法的出现使得对动态中间数据处理和要素优化配置的能力完全超越了传统的管理系统。这使得现代数字生活与泰勒制结合在一起,形成了一种极度敏锐的目标控制模式。

可以说,在数字资本主义极大发展的当下,以“控制”为核心的泰勒制的威力越来越强大,我们可以将之称为一种新型的泰勒制。

从泰勒制的控制角度,我们再对外卖平台和亚马逊进行一番审视:

在外卖员的系统秩序中,系统通过送达时间这个单一目标的不断动态控制外卖员的送餐效率(实际上就是通过平均送达时间不断压缩促进内卷),以及通过算法派单和接单数奖励的方式控制外卖进行看似正反馈的负反馈激励,使得外卖员不得不去不断增加交通安全风险来进行竞争,最后这个风险成本却不由平台本身承担,而由全社会承担,这就是一种极端的泰勒制对时间和空间控制的剥削策略。

类似在于亚马逊仓储供应链中,供应链运转的全过程伴随的是管理量化和不断铺设的前端感信息收集系统,完成了从对劳动者从前端监控到后台配置分析的全流程数据闭环,这使得仓促供应链系统可以对站点以平均周转率和个人以平均计件进行简单控制,甚至效率可以高到以此建立自动化绩效考评甚至自动化开除机制。

事务性工作这个在传统管理体系中很难以量化的领域,在新型泰勒制里面也可以通过工作流系统的反馈时间、通过率、退回率等单一指标进行全流程控制。

控制技术的极度发展,使得资本对于剩余价值的剥削从协和广场的机械断头台进化成了一种更为高效的联合绞肉机。传统泰勒制很难整合的劳动生产率,要素配置以及奖惩体系,在新型泰勒制这里进行了无缝整合,形成了一种数字化的时空压缩技术,将整个社会系统吸纳到它的积累策略里面来,这种工具理性极致的高效完全不是报表时代可以比较的。

在在新型泰勒制的主导下,时间加速带来的个人生存压力,空间加速带来的生存环境改变,而数字资本主义在这个过程中极速扩张。如果以“加速主义之父”尼特兰德的眼光来看,这个加速的过程到是对传统世界的一种创造性毁灭,成了好事情。但我们并不是加速主义者,对于普通人来说,无论是是现代泰勒制中的工人还是消费社会中焦虑的个体,这两种双重机制对我们生活的塑造和影响都是深刻的。

技术重塑我们

在技术哲学视角中,往往会从三个层面讨论技术问题:1.作为再生产体系的技术体系。2.作为技术外在表现的技术制成品/技术现象。3.技术网络对普通人个体性的影响,以及对我们可感知的世界的建构和重塑。在报纸和电视代表的大众传媒时代,信息技术能影响多们的多数时候只有第三点。而数字生活时代,我们往往同时经历着三重技术的洗礼:

从生产体系上来说,互联网平台资本以把控物流和需求侧端口的方式重构了产业供应链体系,即所谓的各种各样的“互联网化”,“互联网+”,并在推送算法、消费媒介、带货真人秀等等的作用下,将我们的生活方式和使用习惯彻底重构。

平台的信息中介和消费媒介变成一种生活方式的指导,我们通过平台培养的使用习惯参与餐饮业评分,同时也重构餐饮业和商业地产的运作和分布模式,把你所有的生活,消费,出行,工作都通过技术纳入到数字资本的积累策略中,全部异化为实质性的雇佣劳动,形成对社会必要劳动时间的无限衍生。

技术制成品方面,诸如手机平台为主的移动互联网社区、自媒体、推送算法形成的价值观产品,也慢慢反向影响了我们的个体价值认同和生活取向,同时与传统社会关系同化机制所区隔,构成了新的社会交互模式。

数字生活也重塑了我们的个体性,以及我们对世界的感知。一个简单的例子是消费媒介对于“快感”的掌控在当下技术加持下极大的加强了——

在如今的互联网上,我们无时无刻不在面临着包括性元素在内的巨量视觉文化冲击让你无时不追求强烈的感观享受快感;

铺天盖地千人千面的广告推荐随时展现着丰沛的物质产品给你带来消费主义快感;

信息流和社群每天都在进行价值模因派发和身份认同塑造,甚至引导你不断通过与不同价值的人产生冲突来获得快感。

这种基于数字资本主义建立的快感和虚拟世界的身份认同,引发了传统社会同化机制和共同文化的失范,这使得传统的经济分工的社会统合模式被不确定性所笼罩。

而更重要的是这种不确定性引发了人类这种秩序生物对不确定性的恐惧,而互联网平台提供了可以暂时栖居的赛博精神空间,这使得当代人对价值模因和个体自我确证体现出一种宗教般的狂热和归属感渴求。互联网上各种发展到极端的亚文化小圈子,键政对线魔怔人等现象,都是这种归属感渴求的体现。

其次,技术也在加深针对我们身体本身的掌控。数字资本通过对个体的数字信息(包括人脸识别,健康数据,行为画像)收集,将我们的身体变成平台算法策略优化的养料,并在我们不知情的情况下对我们进行消费画像描绘和档案化管理。

如今,无处不在的数字基础设施构成了我们对于世界的理解和空间的记忆,无处不在前端感知层在对我们的信息进行采集,微信,钉钉或者OA带来工作对私人生活的全面侵略,数字设施和压缩的交通距离把我们投入到工作模式加速中,私人生活和闲暇时间中,各种数字产品带来的消费快感让我们在休息时也变成平台的数字劳工。

最终,我们被沉浸在这个数字资本主义构成的自由幻觉中,以至于微观反抗也变成一种景观游戏,连同我们本身一起成为了资本积累策略和再生产的原料。

当然,这个看似强大不可破的数字资本主义主导的虚幻景观,虽然看起来可以让我们依靠,但与现实世界仍存在着根本性的矛盾。

首先,以政府组织为代表的传统治理机器仍然在发挥着分配公共品的主要职责,仍是实体秩序的维护者。这一年我们看到,不管是中国还是西方,各国政府组织对互联网巨头们进行管理和制约的需求都越来越迫切。互联网巨头封杀特朗普事件更是一个标志性的现象。

然后,互联网虚拟空间的受众占据着最显著的话语权和文化塑形能力,但是它与现实自发秩序间仍存在着种种矛盾,比如很多在网上声量很大的群体,他们试图主导的议题在现实中其实是伪议题,或者他们在现实中实际是少数利益群体,另外很多互联网中热门的文化元素在现实中仍然在大众主流文化的视野之外。

数字弃民

最后,当然还有不少被排斥或主动生活在数字生活的世界之外的群体。

第一种,自我去稳定化(Precarity)的三和大神,蛰居族和死宅们。这实际上是在数字资本主义的压迫下,使得相当多的人选择放弃社会性身份,走入一种躺平的状态,只享受数字生活,尽量逃避数字劳动,把强迫性的生存游戏转化为一种自我选择的慢性死亡。然而无论再冷门的亚文化圈子终究都会被平台资本主义版权化收编,这类逃避者在互联网社区的生存空间会越来越小。

第二种数字弃民,也就是选择维持现实性的社会同化机制和社会生活,不会与媒介本身直接同化,对数字化生活保持在当成工具使用的关系。但是这些都很难维持下去,平台本身开始成为公共服务的支撑,这也使得你不得不去融入信息媒介的数字生活模式,不然你可能看病挂号都做不到;即使最传统的企业,如果无法熟悉互联网舆论传播机制和新媒体生态,在渠道越来越被平台重构的当下,缺失渠道资源的企业也无法生存;开小店生活滋润的小老板,被电商平台的社区团购最后一块拼图从老板瞬间转化成雇佣劳动者,等等。这种抵抗或者不在意并不能阻挡数字生活对现实的入侵。

我们终要有这样的觉悟:我们面对的是数字资本主义(包含附属的平台资本主义等)对生活世界的渗透,殖民甚至于全面入侵,它他带来的不是自以为的90年代一些人幻想的技术无政府主义和去中心化幻觉,相反带来的是中心的系统性重构和分布式中心配置,以及互联网 平台对对整个生活世界的全面中介化。

那么,如何在公共领域对那些数字资本主义代理人进行监管和协商,自我和平台应保持什么样的关系,以及数字生活内部的异质性的反抗资源如何得以保存,这都是需要进一步探讨的话题。

最终,我希望看到在平台的阴影之下,我们这些在数字世界生活的所有人在将来能够在实践中结合成为一个行动主体,进行思想和视角和的统合,形成数字时代的无产阶级意识和共同行动体,而不再是沉迷在身份政治的零和游戏中,和人为制造的数字冲突里面,付出自以为是自主内容创作的雇佣劳动。未来或许悲观,但这取决于我们自己。