从国际主义到民族主义:抗美援朝影片的三层境界

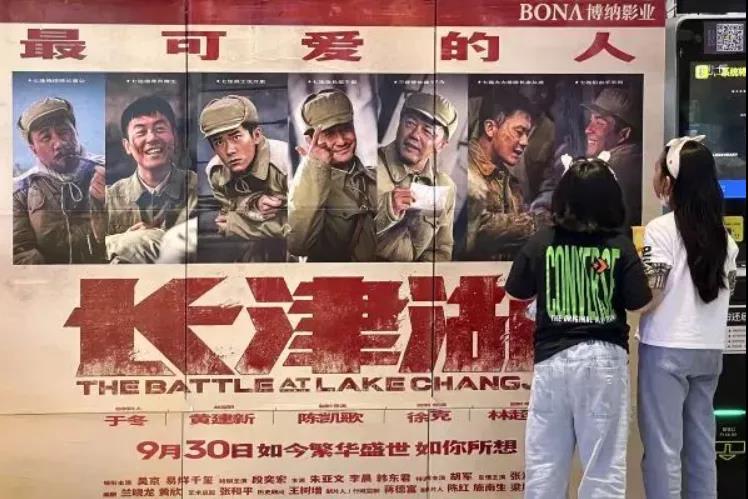

国庆档电影《长津湖》票房已突破34亿,预计票房将突破50亿;而即便是因为价值观严重错位而被广泛诟病的电影《金刚川》,依然获得超过10亿的票房。

在中美关系持续紧张、民族主义高涨的当下,抗美援朝为题材的影片在近两年势必会成为影视公司吸金的重点对象。

从抗美援朝题材的影视剧不能拍、拍了被雪藏,再到如今的争相拍摄,这样的变化反映了全球资本主义体系格局以及中美关系亲密度的变迁;而从《金刚川》的“歪屁股”到《长津湖》的“坐正”,则反映了影视界整顿的效果以及对逆向种族主义的纠偏,《长津湖》的“进步”恰恰是相对《金刚川》和《集结号》而言的。

2018年,作为计划经济遗产的八一电影制片厂被裁撤后,市场配置资源在影视行业同样稳稳地占据了主流。资本是否去拍摄抗美援朝题材的影视作品,这不是无产者能决定的;但我们至少应该有权利来评价此类题材影视作品的“好”与“坏”。

这里所说的“好”与“坏”不仅仅要看影片的“艺术性”,更要看价值观层面。从这一点出发,毛泽东时代的样板戏《奇袭白虎团》恰恰为我们提供了评价抗美援朝影片的“样本”。

关于样板戏《奇袭白虎团》的历史回顾见本文最后笔者整理的材料。

第一层境界:国际主义

《奇袭白虎团》的一开场就是中朝两国战士在《国际歌》的背景乐中携手出场,紧接着出场就是朝鲜的人民。

国际主义的色彩在《奇袭白虎团》中鲜明地体现了出来。例如,第5场“宣誓出发”中的誓词:“我们坚决以实际行动保卫社会主义东方前哨!”

当然,国际主义在《奇袭白虎团》中绝非空洞的说教,而是用艺术的手段真实地展现了中朝两国无产阶级的休戚与共和血肉联系。

作为全世界无产阶级与资产阶级、社会主义与资本主义殊死较量的最前线战场,朝鲜在当时无疑就是社会主义的东方前哨!回顾历史,毫不夸张地说:抗美援朝战争的胜败不仅决定了朝鲜人民的命运,也决定了中国人民的命运!

正如笔者在以前的文章中写道的,抗美援朝战争首先是一场阶级革命战争,是翻身得解放的中国工农群众,联合被帝国主义侵略的朝鲜人民,共同反对帝国主义的国际性的阶级战争。

马克思在共产党宣言里写道,“无产阶级只有解放全人类,才能最后解放自己”。

这样的觉悟能够成为每一个志愿军战士的觉悟,当然离不开过去二十多年的革命战争过程中毛主席对人民军队的孜孜不倦的教导。

对于“抗美援朝,保家卫国”的口号,毛主席曾经解释说:

“把国际主义跟爱国主义结合起来,叫‘抗美援朝,保家卫国’。你如果不提‘保家卫国’,他也不赞成啊。他说,只为了朝鲜人,不为中国人还行啊?所以我说,是为了保家卫国嘛,就是你要保家,你要卫国,要到那个地方去保、那个地方去卫。”

“政治工作是红军的生命线”,抗美援朝志愿军面对的是世界上最为强大的美国,毛主席更加注重开展思想政治教育工作,注意群众路线和国际主义精神。

1951年1月19日,毛主席在给人民志愿军的指示中写道:

“中朝两国同志要亲如兄弟般地团结在一起,休戚与共,生死相依,为战胜共同的敌人奋斗到底。中国同志必须将朝鲜的事情看作自己的事情一样,教育指挥员战斗员爱护朝鲜的一山一水一草一木,不拿朝鲜人民的一针一线,如同我们在国内的看法和做法一样,这就是胜利的政治基础。只要我们能够这样做,最后胜利就一定会得到。”

毛主席的指示迅速传达到各入朝参战部队,并得到认真地执行,从而加强了中朝两国人民用鲜血凝成的战斗友谊,为打败美帝国主义奠定了政治基础。

《奇袭白虎团》恰恰就展现了志愿军战士们高度的共产主义思想觉悟,以及对毛泽东思想的深刻领会,东方红的背景乐和毛主席的语录被巧妙地穿插在相应的情节。

严伟才在经典唱段《心潮翻腾似浪卷》中唱道:

心潮翻腾似浪卷,新仇旧恨满胸间。遥望着安平山阴云弥漫,阿妈妮英勇就义如在眼前。当年情景又重现,我的娘被美蒋杀害在崂山。两山迢迢隔大海,两家苦根紧相连。

党指引改天换地闹革命,为人类求解放粉身碎骨也心甘。美李匪不甘死亡又来挑战,怎容它横行霸道屠杀人民,蹂躏好河山。同志们擦拳又摩掌,坚决要求把敌歼。我代表全排再请战,要把那最艰巨的重担挑在肩。

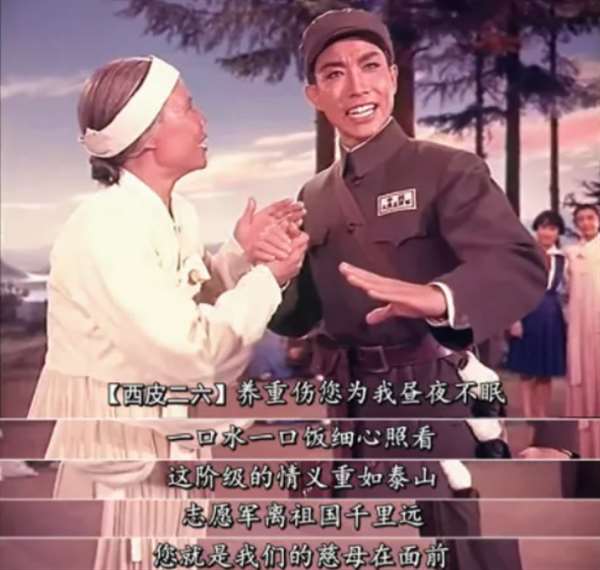

而《一年不见亲人面》的唱段直抒胸臆,展现了志愿军与朝鲜“阿妈妮”重于泰山的阶级情义:

志愿军的胜利离不开朝鲜人民的配合。《奇袭白虎团》中的侦察排副排长严伟才率领尖刀班,正是在朝鲜人民军联络员韩大年、金大勇和当地群众积极协助下,才成功化装成敌军,直插敌军心脏,策应主力部队捣毁“白虎团”团部,生擒“白虎团”团长和美国顾问,为夺取金城战役的全线胜利创造了极其重要的条件。

然而,有着国际主义思想境界高度的影片恐怕也只能产生于毛泽东时代。一则阶级力量对比的变化决定了主流阶级意识在文艺作品中的反映;二则美韩还是原来的美韩,中朝却已不再是原来的中朝,变化的不仅仅是相互关系,而且是各自自身……

所以,毫不意外,不仅是在《金刚川》、就连屁股稍正的《长津湖》中,我们没有看到朝鲜的人民,也没看到朝鲜的人民军,仿佛志愿军就是在异国他乡“孤军奋战”。如此,不知何以有说服力地解释抗美援朝战争的最后胜利?

第二层境界:爱国主义与集体主义

爱国主义这一点似乎不用过多强调,不过要强调一点,只有与国际主义原则相统一的爱国主义才是“进步的爱国主义”。如上所述,抗美援朝战争不仅仅是在帮助朝鲜人民,它更是在维护新中国的和平环境,保护中国人民免受帝国主义的荼毒。

正如毛主席所说:

国际主义者的共产党员,是否可以同时又是一个爱国主义者呢?我们认为不但是可以的,而且是应该的。爱国主义的具体内容,看在什么样的历史条件下来决定。有日本侵略者和希特勒的“爱国主义”,有我们的爱国主义。对于日本侵略者和希特勒的所谓“爱国主义”,共产党员是必须坚决反对的。日本共产党人和德国共产党人都是他们国家的战争的失败主义者。用一切方法使日本侵略者和希特勒的战争归于失败,就是日本人民和德国人民的利益;失败的越彻底,就越好。——这是因为日本侵略者和希特勒的战争,不但是损害世界人民的,也是损害其本国人民的。

中国的情况则不同,中国是被侵略的国家。因此,中国共产党人必须将爱国主义和国际主义结合起来。我们的口号是为保卫祖国反对侵略者而战。对于我们,失败主义是罪恶,争取抗日胜利是责无旁贷的。因为只有为着保卫祖国而战才能打败侵略者。只有民族得到解放,才有使无产阶级和劳动人民得到解放的可能。中国胜利了,侵略中国的帝国主义者被打倒了,同时也就是帮助了外国的人民。因此,爱国主义就是国际主义在民族解放战争中的实施。(《毛泽东选集》第二卷《中国共产党在民族战争中的地位》)

《奇袭白虎团》处处展现了这样的爱国主义;而《奇袭白虎团》展示的集体主义也绝不同于今时今日很多人理解的“集体主义”:“宏大叙事+服从命令”。

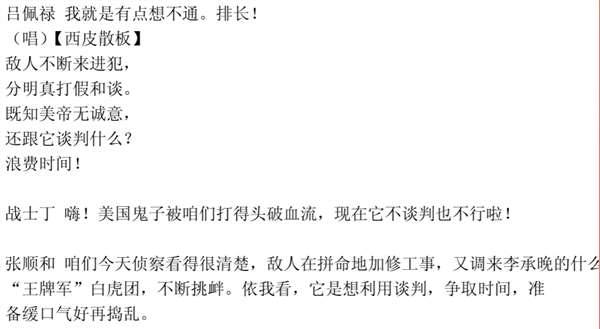

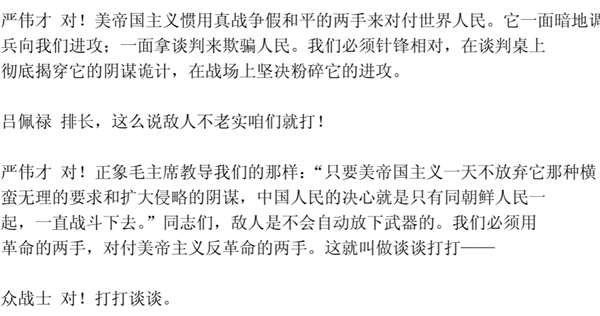

在《奇袭白虎团》的第一场,有一段志愿军战士讨论为什么要同美帝国主义谈判的辩论:

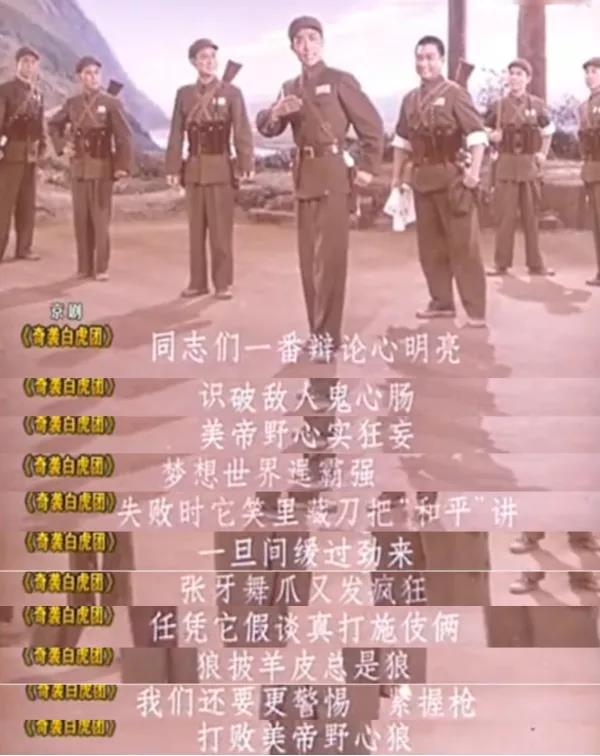

紧接着就是严伟才的经典唱段《打败美帝野心狼》:

这一段其实是反映了志愿军战士勇敢战斗、不怕牺牲的革命英雄主义是建立在高度的阶级觉悟和政治认同基础上的,同时也反映了人民军队内部的政治民主化和军事民主化。

每一名志愿军战士都是一颗不可或缺的螺丝钉,但又是具有高度的思想政治意识、永不生锈的螺丝钉。每一颗螺丝钉都发挥出了高度的自觉性和创造力。例如,给美帝以沉重打击的“零敲牛皮糖”战术法宝,就是志愿军战士首先发明出来,再经毛主席对志愿军所进行的这条持久阵地战经验进行总结和概括,进而在全军推广。

当然,抗美援朝战争的胜利离不开党和毛主席的英明领导。正如15军军长秦基伟,在总结上甘岭战役胜利的原因时也指出:上甘岭战役的胜利是毛泽东主席英明的战略指导思想的胜利,是志司、兵团贯彻“持久作战,积极防御”方针的胜利。1953年9月12日,毛主席总结抗美援朝战争胜利的原因时指出,“我们的经验是:依靠人民,再加上一个比较正确的领导”。

“又有集中又有民主,又有纪律又有自由,又有统一意志,又有个人心情舒畅、生动活泼”——这才是毛主席所缔造的人民军队身上体现出来的集体主义。

这样的集体主义体现在《奇袭白虎团》的战斗场景中,就是志愿军与朝鲜人民之间、志愿军战士之间,以及尖刀班与主力部队之间非常巧妙的战术配合。(限于篇幅,本文不一一展开)

再回过头来看电影《长津湖》,在爱国主义这个问题上,应该说它比近些年来抗美援朝题材的其他影视作品表现得要稍好。讲了“为什么要打仗”的问题——即保卫劳动人民刚刚得到的土地,但对于国际主义的回避,使得它在这个问题上的阐述是模糊的。

至于集体主义通过战斗场景进行表现,电影《长津湖》也有,但不够理想。电影《长津湖》主要有两场战斗。前一场是第七穿插连在运送电台过程中同美军的遭遇战,笔者认为这场战斗拍摄的水平非常高,既有志愿军战士之间巧妙的战术配合,又有分队的战术配合。在没有相互情况传递的情况下,伍千里的信号塔爆破分队与雷公的电台运输分队非常默契打了一场勇敢的进攻战和一场精彩的阻击战。

然而,第二场长津湖战役前期的新兴里战斗就全“崩”掉了,这就要说到第三层境界。

第三层境界:民族主义与个人英雄主义

“狭路相逢勇者胜”,在历史重要关头,当然离不开勇敢战斗、不怕牺牲的精神。《奇袭白虎团》也没有回避牺牲,例如朝鲜阿妈妮宁死不出卖志愿军,牺牲在了敌人的枪口下;尖刀班在排雷时,共产党员牺牲在前……没有他们的牺牲,就没有战争的最后胜利。但是,他们的牺牲都是在高度的集体主义自觉下的“有效”牺牲,是以自己的个人牺牲完成整体的战术配合,是以他们的牺牲换来了更大的胜利,这样的牺牲精神就是毛主席所赞扬的“革命英雄主义”精神。

在之前的影评(《长津湖》:当毛岸英遇上钢七连,他回来了……)和观影前的文章(牺牲的意义:写在《长津湖》上映之前)中,笔者曾经对编剧兰晓龙寄予了很高的期望。观影后的第一时间的确比较感动,但回味起来很多地方还是令笔者很不舒服,应该说是某些导演演“砸”了兰晓龙的剧本,毕竟,兰晓龙是真正懂得毛泽东思想和人民军队的集体主义和革命英雄主义真谛的。

长津湖战役打得的确很艰苦,离不开无数志愿军英烈的顽强战斗、勇敢牺牲,但绝不是靠“人海战术”。算上参战的南朝鲜的军队和美军航母编队以及美空军,战役双方的兵力其实都在十万之众,兵力相差并不悬殊,武器装备以及后勤保障反而相差极为悬殊。所以,志愿军的胜利固然离不开牺牲精神,更离不开集体主义优良传统的“巧胜”。

然而,新兴里战斗这一节完全体现不出上级有效的指挥、领导和志愿军各部之间的有效配合,除了密集冲锋、大批牺牲,就是连长伍千里孤胆进攻,指导员梅生开车去炸卡车,“战神”三营长在战士大批牺牲在机枪哨之后,只身一人神勇地同一群美军肉搏,完全是人海战术的冲锋和个人英雄主义式的“孤胆英雄”。新兴里战斗到高潮部分戛然而止,很多伏笔没有交代,更没有后面针对美陆战一师的层层阻击战,当然,有人说还有续集。

与第一场战斗相比,第二场战斗除了吸引眼球,其实是缺乏灵魂的,笔者猜测这两场战斗应该是出自不同导演的手笔。

这样的英雄主义本质上仍旧是孤胆英雄式的英雄,是与革命英雄主义相对立的个人英雄主义。

而在电影《金刚川》和《八佰》,个人英雄主义的色彩则表现得更加明显。在敌强我弱、装备差距悬殊的条件下的个人英雄主义只能是单方面地渲染英雄牺牲的悲情,以此博取敌人的“怜悯”;甚至还要刻意去渲染群众相对于英雄的冷漠、渺小与自私,以此来彰显英雄的“伟大”。个人英雄主义正是市场社会个人主义和自由主义价值观和精英史观的体现。基于这样的价值观来谈爱国主义,就很容易落入民族主义的窠臼,利己主义者将利他主义诠释成个体对整体的服从,以外部冲突来转移对内部冲突的关注。

相比而言,国际主义、集体主义、革命英雄主义,他们之间是一脉相承、息息相关的,是基于人民大众高度的阶级自觉。

回到开头的话题,从国际主义,到爱国主义和集体主义,再到民族主义和个人英雄主义,《奇袭白虎团》无疑是本文所述的第一层境界和第二层境界完美结合的典范;而今天的影视作品顶多能在第二层境界和第三层境界之间游移,更多的则是第三层境界甚至还要进一步拉低到反面的历史虚无主义,而这又何尝不是“力量博弈”的结果呢?

————分割线————

命运多舛的样板戏《奇袭白虎团》

秦明整理

说到现代京剧样板戏《奇袭白虎团》的历史,首先不得不说说著名京剧演员方荣翔。

方荣翔1925年生于北京的一个底层平民家庭,6岁开始练功学习京剧,1948年加入中国人民解放军成为东北人民解放军第七纵队京剧团演员。抗美援朝战争爆发后,方荣翔主动请缨,随军开赴朝鲜参加中国人民志愿军总政治部京剧团任演员,在战火纷飞的朝鲜为志愿军战士和朝鲜人民慰问演出,两次荣立三等功。

方荣翔在为志愿军战士演出时,在一份《战地简报》上看到一篇介绍战斗英雄杨育才带领尖刀班、深入敌后智歼李伪军白虎团的故事,深受感动,决定将这一事迹搬上京剧舞台。不久,他与剧团的李师斌、李贵华经过日夜琢磨搞出一台京剧《奇袭白虎团》,这台戏尽管在表演程式上还保留着传统戏浓重的痕迹,但由于题材新颖,尤其是在京剧舞蹈、武打程式方面很有创新,一经演出便受到志愿军战士的热烈欢迎,成为每场必演的剧目。

1958年,方荣翔随中国人民志愿军京剧团归国。归国前,周总理赴朝鲜访问,在欢迎周总理的晚会上,周总理亲切地对剧团全体人员说:“志愿军已完成自己的使命,全军将士都要回国了。你们剧团也要回国了,你们准备拿什么礼品向祖国人民汇报呀?”方荣翔回答说:“总理,我们编演了《奇袭白虎团》,是反映志愿军英雄事迹的戏,战地演出很受欢迎。我们回去准备加工修改向祖国人民演出汇报。”周总理听了很高兴,连声说好。

1958年12月31日,志愿军京剧团集体到山东转业,改编为山东省京剧团。其后,赴全国各地演出,《奇袭白虎团》成了必演曲目之一,与之同时,方荣翔等人不断对《奇袭白虎团》进行创新、改进。创新后的《奇袭白虎团》,仍由方荣翔扮演志愿军团长,邢玉民扮演韩大年,殷宝忠扮演志愿军政委,俞砚霞扮演崔大嫂,栗敏扮演李大娘,而主角杨伟才(后江Q青将其改名为严伟才)则由年龄偏大的李师斌换成了8岁就已经入伍的军队文艺队伍中的一名“小兵”宋玉庆。

1964年,为了繁荣现代京剧的创作,文化部决定在北京举行京剧现代戏观摩大会,山东省京剧团原本决定派《奇袭白虎团》参加这次会演。演出结束以后,江Q将剧组请进中南海进行座谈,并发言说:

“你们的剧我第一天就看了,喜出望外啊。这出戏我准备请主席看,但要修改后才能请主席看。”

“这是很好的戏嘛,我看很有基础,完全可以改好,没有什么好争论的。我已经为山东京剧团准备好材料,给他们本钱。抗美援朝的事情,……都是毛主席亲自指挥的,《奇袭白虎团》不过是其中小小的一段插曲。戏很好,一定可以改好……戏中那个小武生叫什么?好得很!唱、念、做、打都不错,是个可造之才。”

“这个戏反映了朝鲜战场上的真实战斗故事,但艺术概括不算好。生活真实和艺术概括是不同的。艺术概括应比生活更高,要概括当时整个形势和时代精神,艺术创作政治第一。这个戏需要从政治上加强。”

1964年,《奇袭白虎团》剧组在京合影

从北京演出回来后,《奇袭白虎团》剧组上上下下都使出浑身解数,决心把这出戏改好、演好。经过数月的艰苦努力,《奇袭白虎团》在运用京剧传统的表演程式和身段来表现现代战争生活方面有了很大突破,特别是武打的运用达到了出神入化的程度。

在“序幕”一场戏中采用了传统的“二龙出水”、“编辫”等队形程式,中朝两国战士在《国际歌》声中,迎战火,举国旗,分别从上下门以“圆场”冲出,显得别有一番气势。

在“敌后侦察”一场戏中,严伟才将“串翻身”、“蹦子”、“卧鱼”等身段连贯起来,轻如矫燕。在第六场“插入敌后”一场戏中,用传统的“走边”形式来表现现代战争中的侦察兵形象,与“夜行军”的气氛十分吻合;翻越铁丝网时运用了“蹦跳蹿越”、“折腰”、“跺子蛮子”、“小翻前扑”、“跺子折腰”、“虎跳窜前扑”、“串小翻抢背”等一系列武戏程式,将侦察兵战士身手矫健、龙腾虎跃的英勇机智形象展现得淋漓尽致。尖刀班遇“悬崖”时,运用了“台蛮”、“下高折腰”、“台提”、“云里翻”等传统“下高”身段,并创造出“云里前扑”等新的技巧。

江Q看后兴奋地说:“有很多人说,武打在现代戏中用不上,可以让他们看看这个戏。”除了“武打”出彩外,这次重排还运用了许多民间舞、民族舞的造型和技巧,大大增强了《奇袭白虎团》的观赏性。

1964年8月,经江Q推荐,毛主席在北戴河观看了《奇袭白虎团》,还亲切接见了剧组人员,并以“声情并茂”来评价这台戏。

1970年,江Q指示将该剧搬上银幕,并将这个任务交给长春电影制片厂,由苏里、王炎联合执导。但是,舞台剧毕竟与电影是两码事。为了拍好电影版的样板戏《奇袭白虎团》,导演苏里又对剧版《奇袭白虎团》进行了大量的设计和改进。

如第一场戏“战斗友谊”严伟才从远处走来,战士们进入画面迎接,镜头推前形成严伟才的半身特写,再向右横移一下,将严伟才深情查看安平里村景和战士们的神情表现得很到位,很好地突出了严伟才经过一夜侦察,风尘仆仆,以及对这块曾在此疗伤的土地的深厚感情。而在摄影上,苏里采用分区照明方法,把松树、草皮的绿色分为深浅嫩不同层次,并在树草铁丝网木桩上洒了水,以闪电的光效打出绿色光斑,使夜有色彩,暗有层次,景物有明暗对比,也烘托了人物。

由于电影拍摄需要反复磨合,宋玉庆的嗓子都一度遭到了损坏。摄制组只好从宋玉庆过去演唱的录音带里一寸一寸地挑选、剪辑,然后一个字一个字地对口型,拼接成唱段,这样费时费力,为影片配音竟花去一年十个月,直到1972年9月28日才完成。

1972年国庆节之后,《奇袭白虎团》电影进京送审,文化组审看了影片后大为不满,该片险遭否定。宋玉庆不死心:“他们说了不算,等首长(指江Q)看了再说。”两天后,苏里和宋玉庆陪江Q审看了《奇袭白虎团》。出乎意料的是,从一开始,江Q就被被影片的“创新”深深吸引,赞不绝口,除了提出第二场“坚持斗争”中敌军放火烧村子的火还不够大外,没再提任何意见。

拍摄了两年半之久的影片《奇袭白虎团》在全国上映后,受到广大观众的热烈欢迎。

不过,命运多舛的是,毛主席逝世之后,《奇袭白虎团》遭遇了与其他样板戏相似的命运。以主演宋玉庆为例,他经历了与创作了钢琴协奏曲《黄河》、曾为样板戏《红灯记》伴奏的著名钢琴家殷承宗相似的命运。(参见:傅聪与殷承宗:贵族艺术与人民艺术)

1976年末,主演宋玉庆被关押审查,其后被劳动改造;出来后靠干一些力气活,来养家糊口,此时他已绝缘于舞台,但他仍然不愿意舍弃京剧,稍有空闲就悄悄训练,但仍旧复出无望;于是他在1990年、48岁这年提前办理了退休。其后,宋玉庆出走美国,继续从事他的京剧演出。《奇袭白虎团》在国外也变得越来越火,愈来愈多的人了解了宋玉庆,也掌握中国戏剧的源远流长。在故土无法唱戏的宋玉庆跑到美国唱“打败美帝野心狼”,这又该是多么的讽刺。

《打败美帝野心狼》唱词:美帝野心实狂妄,梦想世界逞霸强。失败时它笑里藏刀把“和平”讲,一旦间缓过劲来张牙舞爪又发疯狂。任凭它假谈真打施伎俩,狼披羊皮总是狼。对敌从不抱幻想,我们还要更警惕,紧握枪,打败美帝野心狼。

2009年,北京市的22所中小学试点京剧进课堂,京剧进课堂课题组将教育部原规定的15首曲目中的《奇袭白虎团》选段《趁夜晚》删除,引发了争议。课题组的解释,删除《趁夜晚》选段原因是因为其时代局限性非常强,特别是具有代表性的“决不让美李匪帮一人逃窜”一句,已与时代脱节。

《趁夜晚》唱词:趁夜晚出奇兵突破防线,猛穿插巧迂回分割围歼。入敌后把它的退路截断,定叫它首尾难顾无法增援。痛歼敌人在今晚,决不让美李匪帮一人逃窜!

2020年,为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,山东省京剧团复排了现代京剧《奇袭白虎团》,获得了广泛赞誉。这已经是山东省京剧团自毛主席诞辰100周年的1993年和抗美援朝60周年的2010年两次复排之后的第三次复排。

2020年10月22日晚《奇袭白虎团》在北京梅兰芳大剧院演出

这场跨越了半个世纪的复排,让革命英雄主义跨越了时空,重新引发了现场观众的强烈共鸣。之所以如此,就在于样板戏《奇袭白虎团》本身所具有的艺术性和思想性的高度统一,是当之无愧的艺术瑰宝。

遗憾的是,1972年电影版的样板戏《奇袭白虎团》至今仍然处于尘封状态。老一辈无产阶级文艺工作者的功绩不该被抹杀,贡献不该被遗忘。