“网暴”被删后,看到《我的县长父亲》我们为什么会怒?

昨天,山东德州作协廉洁文化征文一等奖《我的县长父亲》因撞梗讽刺电影被热议,引起舆情后官方迅速删文,但有不少网友表示,这篇文章描述的是毛时代一位清廉、忠诚、为人民服务的好干部,却被官方不分青红皂白一删了之,又再次引发网友热议。

短短一天之内舆情一波三折,这种戏剧性的变化,值得深思。

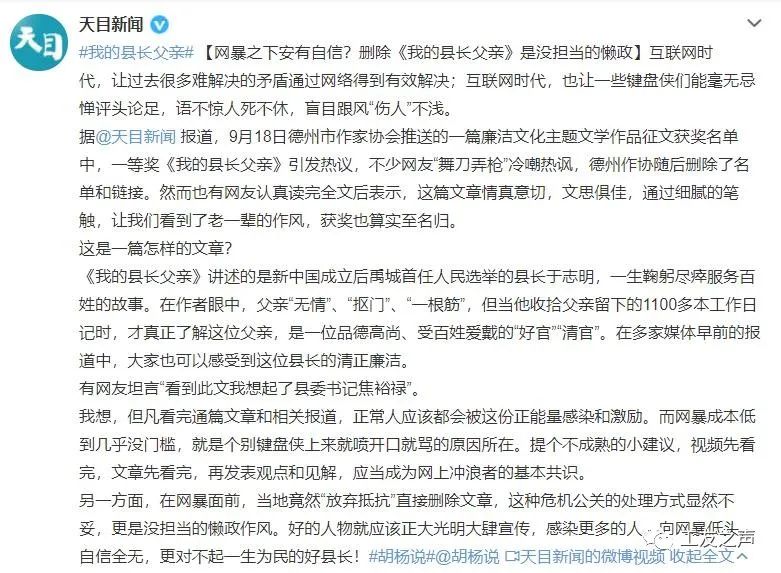

有媒体将矛头直指网友,说这是键盘侠在网上毫无顾忌,舞刀弄枪的网暴行为,才导致德州作协“没有自信”而删文。

还提了个“不成熟的小建议”:视频先看完,文章先看完,再发表见解。意思就是只看标题不看内容,导致先入为主了呗,这种先入为主使得网友群情激奋,把德州作协都吓的没自信了。

也有媒体说是因“撞梗”喜剧电影《夏洛特烦恼》里的“我的区长父亲”,原来在电影《夏洛特烦恼》中,曾用《我的区长父亲》一文获得征文比赛一等奖的剧情来讽刺干部以权谋私、只手遮天的错误做法和社会不良风气。许多网友在未读过全文仅看到标题的情况下就胡乱关联,非常片面地、粗暴地将之贴上了某种标签,让一篇好文章无端遭受恶评。

很多网友评论也是指责该事件中的网暴行为。

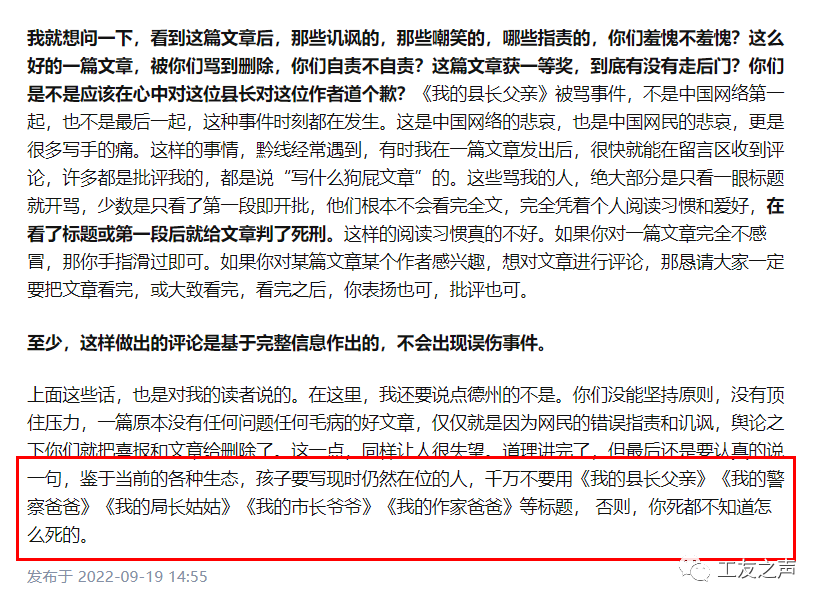

甚至有网友发文建议,鉴于当前的生态,千万不要用《我的县长父亲》《我的警察爸爸》《我的局长姑姑》《我的市长爷爷》《我的作家爸爸》等标题, 否则,你死都不知道怎么死的。

我并不想扯网暴的是是非非,只是想问一下,为什么会产生这场所谓的“网暴”?

一是,浮躁的社会浮躁的人,没看内容就望文起意,擅加推断,我也一样,看了标题《我的县长父亲》就先把文章在心里面狭隘地判断为自我标榜,狐假虎威的内容,这是浮华激进的时代留下来的可悲心态,已经很难改了。但被“时间就是金钱”、干什么都要讲究效率,否则就会落后被淘汰、快餐、短视频、快文化等一系列思想包围着,人们很难再“慢”下来。

二,但为什么我的第一反应是这样的判断?抵触心理从何而来?电影中一个小小的讽刺梗就能产生这么大的影响吗?为什么大家一看到“我的县长父亲”“我的区长父亲”就会如此厌恶抵触呢?

是什么原因导致我们不看内容就喷?因为我们以为写的是现在的官。

为什么反转呢?因为我们竟然不知道以前的共产党员真的一心只为民办事!

如果写的是现在的官,那不得不让人怀疑又是第二个“写爹”出名的贾浅浅,质疑比赛的公平性和作者的真实水平。毕竟各种“拼爹”“拼关系”的事不在少数。

各种富二代、官二代、文二代时不时的出来蹦跶两下刷刷自己的存在感让人想忘都忘不了。

“我爸是李刚”相信很多人都听过;深圳宾利大战劳斯莱斯的女富婆那句“我的老公是国企书记”也是还新鲜热乎着;

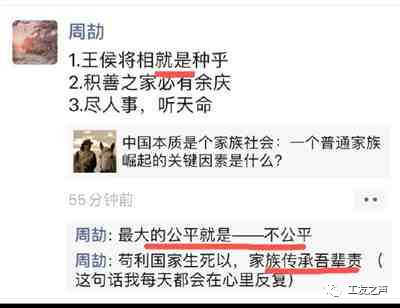

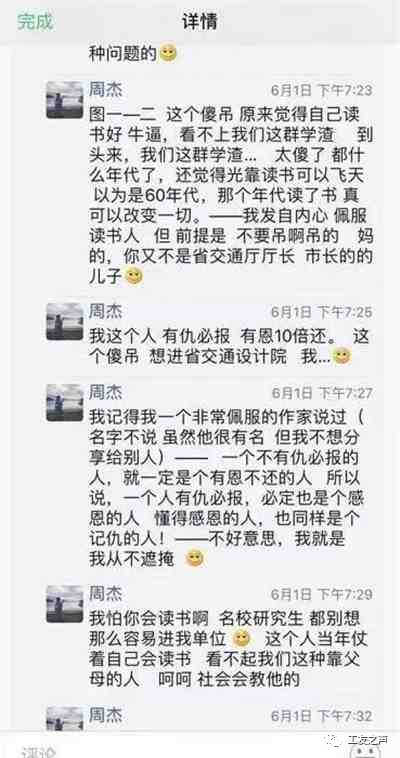

周劼贵公子的“苟利国家生死以,家族传承吾辈责”“太傻了,都什么年代了,还觉得光靠读书就可以飞天,以为是60年代......你又不是省交通厅长、市长的儿子。”的言论时不时还在人们耳边回响,尤其是周公子的一句“王侯将相就是种乎”已经赤裸裸的揭露了现状。

身边时时发生着“我的xx是xx”的事,他们有资源,有人脉,腰板硬,生活优越。而作为打工人,我们有什么可倚仗?无数打工人为了生活熬到油尽灯枯,无数周颉轻轻松松踩着权力拾级而上,谁能不怒?太多太多的现实案例加深了我们这样的固化印象。

“我的xx是xx”,前一个xx划定了关系范围,后一个xx划定了势力范围,随着两个xx的变动,关系网和势力范围也在不断变化,从一个小家到几个家庭,到一个小集体,到一个大集体,再到无数个集体的联合,这层关系网可以无限大,这个网所能发挥的作用也能无限大。

可是只有少数人能进入这层网,网下的人则被牢牢的套住,艰难的生存。

有的人一出生就在罗马,有的人拼尽一生力气,却始终奔赴在赶往罗马的路上。

有的人一出生就在罗马,有的人穷尽一生都找不到通往罗马的路。

有的人一出生就在罗马,有的人生来就是牛马。

本来我们已经快要习惯这样的法则,但《我的县长父亲》向我们展示了一个不一样的“县长”。

为什么《我的县长父亲》这样的干部现在很稀缺,毛主席年代却有很多?毛时代能产生无数个像这样一心为民,大公无私的好“官”,正是因为打破了这层网,建立了一个没有te权、没有ya迫、没有bo削的新世界,官不是官,是人民公仆!

【文/童伊,本文为作者投稿,本文原载于公众号“工友之声”,授权红歌会网发布】