秦明|悼念逝去的时代:《我的县长父亲》撞梗舆论风波

9月18日,山东省德州市作家协会在官方公众号公布了一份“廉洁文化主题征文”获奖名单,引发了一场网络“反讽”与“反‘反讽’”的轩然大波。

获得一等奖的散文作品《我的县长父亲》,因为撞梗电影《夏洛特烦恼》中的“我的区长父亲”而被好事的网民圈了出来,调侃“这就是此文获奖的原因吗?都用这个标题了,能不获奖?”而迅速登上了热搜。

电影《夏洛特烦恼》截图

面对舆论争议,德州市作家协会公众号迅速删除了获奖名单以及7月27日公众号刊登的征文原文。

《我的县长父亲》的主人公于志明,1929年出生于山东德州禹城县,1943年投身革命,1948年10月入党,1955年11月,年仅26岁的于志明成为禹城县第一届人民代表大会选举的县长。

笔者读了网友截图的《我的县长父亲》,这篇散文没有华美的辞藻堆砌,文笔算不上好,看似“流水账”,但比起那些不接地气的“官样文章”,却足够的质朴感人:

“无情”父亲:1969年明知珍宝岛事件后的战事危险,却让年仅16岁大哥参军去北疆,1973年又让二哥参军,还有好几位堂哥都被父亲送入军营保家卫国;母亲生病住院,父亲驻村忙于秋收不回来“帮忙”;70年代不给大嫂解决铁饭碗,说“我是党的人,违反政策的事暂不能做”;1977年二哥退伍本可到事业单位当官,却被父亲分到化肥厂当工人;1962年堂哥转正,县水利局党组批了,父亲却因上级没相关政策而没有批准;作为儿女,从没体会到县长父亲的“风光”,大姐中学每星期要步行七八十里路,父亲坚持不给买自行车……

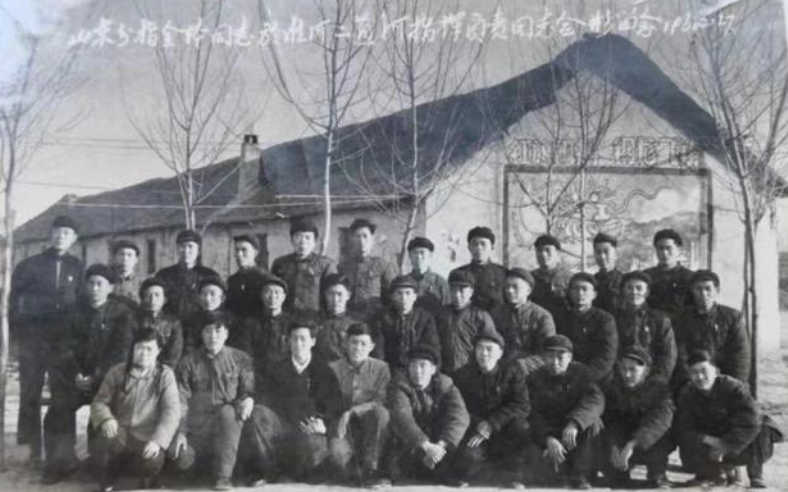

1961年于志明(二排左三)在安徽带领山东民工治理二道河淮河

“好官”父亲:1953年冬,父亲任民政科科长时路边跳进冰窟救人,被救者因溺水丧失听力失去生活信心,父亲联系军医救治,还带着《钢铁是怎样炼成的》登门开导;1962年,父亲驻村与农民同吃同住同劳动,禹城大涝父亲不顾一切冲锋在前;1958年父亲因反对浮夸风被降职降薪,1962年甄别平反后,将复职补发的1000多元工资全部上交国家,而自己家里却只有一个木头箱子、一张床、一张桌子,吃的是麸皮窝头;从1957年开始推动、投身禹城盐碱地改造……

1964年6月14日于志明在梁庄公社帮助麦收

面对舆论质疑,作者于忠东的前同事对作者的介绍,进一步佐证了这篇文章的真实性:

“县长父亲”的女儿已经退休,退休前只是普通职员,这恰恰说明“县长父亲”没有以权谋私,为女儿谋个好职位;女儿也没有利用“县长父亲”留下的人脉关系“往上爬”。

县长于志明给女儿起的名字叫“于忠东”,经历过那个年代的人都知道这个名字的含义,它远不仅仅是忠于某个具体的人,而是忠于一个思想、一个主义、一个信仰,已经退休的于忠东用自己一生的实践证明她对得起这个名字;而电影《夏洛特烦恼》里“区长”的儿子叫“袁华”,“袁华”——“圆滑”,名如其人。

“社会实践是认识的唯一来源”——真实的历史不被相信,电影里的“梗”反而让人深信,这是由今天绝大多数四五十岁以下没有经历过那个时代或者对那个时代没有记忆的网民的生活实践所决定的——人们间接或直接的接触体验是,这样“区长”大量地真实存在着,而那样“县长”只存在于文艺作品中。

笔者儿时的记忆里,当时的公社(那时应该已经叫做“镇”了)书记和大队书记还曾在我家住过,虽然时间往往一两天或几天,但好歹也算“驻村”了;笔者再长大些就没有见过这样的事了,反倒是在过节才能吃到水果的年代,从做小官的长辈亲戚那里听说“县长家的水果吃不完当垃圾扔掉”这类的传说。

所以,笔者是完全相信“焦裕禄式的干部在那时大量存在”的说法的,而“县长父亲”于志明的的确确就是焦裕禄式的好干部。

9月19日下午,《我的县长父亲》一文的作者于忠东回应记者称:一开始的题目是《逝去的背影》,原文一万多字,已经在媒体客户端发表过,后来德州征文,要求3000字以内,就按朋友的建议改成这样了;写作投稿的初衷就是不想让老爷子写了一辈子的日记当废纸卖了,想把全心全意为人民服务的初心传承下去,没考虑获奖,也没想到引起这么大关注。

《我的县长父亲》引起如此广泛的关注,成于这个题目,也败于这个题目。在“标题党”流行的今天,“我的县长父亲”有意无意的撞梗,才使得文章和获奖受到了如此广泛的关注,倘若没有这样的标题,恐怕网民根本也不会看这样的“正能量文章”;但是,也正是因为这个标题,让很多人连文章内容都不看,就开始了舆论声讨,这不能不说是一种悲哀。

笔者不知道“县长父亲”这个题目是作者应朋友的建议改的,还是递交征文后编辑改的,但这个题目真的算不上好题目。以今天的眼光和价值标准去平视那个时代的英雄,这也算是一种亵渎,毕竟“县长”与“县长”已经不一样了。

其实,《逝去的背影》就挺好啊。背影已经随着那个时代逝去,这样笔者想起了电影《钢的琴》里的一幕:

无论是“我的区长父亲”与《我的县长父亲》主人公的强烈对比,还是撞梗引发的“反讽”与“反‘反讽’”,这场舆论风波背后都透着强烈的讽刺感,仿佛是对那个逝去时代的悼词。

这样的悼词本身是意义巨大的,其所引发的关注和讨论,很可能又一次促使那些中青年去重新认识那个逝去的时代。

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】