王昊:京津冀和华南地区“气候变化和生态小农”调研之观察和心得

导语

据央视新闻9月24日消息,中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示:今年七八月份长江流域严重的干旱非常罕见,也很异常,它对秋粮的影响已经发生了。面对这样的极端气候,我国的农业生产模式是否急需做出调整呢?带着这样的关切,人民食物主权网络和心•田计划于2022年9月2日联合主办了《全球气候变化与农业应变之道》的专题研讨会。

之前,本号陆续推送了中国农业大学农学院王小芬老师在研讨会上的分享——《王小芬 | 如何利用废物调控农田健康,实现有机、保产又保碳》和中国土壤学会科普工作委员会的陈能场老师的分享——《陈能场 | 土壤固碳致双赢:土壤健康+缓解气候变化》。今天我们推送的是公益组织食通社在该研讨会上的分享——《京津冀和华南地区“气候变化和生态小农”调研之观察和心得》。

面对极端天气,农户或举步维艰,或另辟蹊径,或随机应变……一位连续两年遭遇水旱的农户说:“良农不为水旱而不耕。”其背后是种种不为人知的不易和辛劳。公益组织食通社主要关注可持续的食物体系,生态农业是其中极为重要的一环。他们实地走访京津冀和华南地区的多家农场,收集那些未被看见的、真正参与农业生产的从业者的经验,在本文中汇集为一个声音,揭开了气候变化之下生态农业的真实的一角。

作者|王昊,食通社编辑,理工科背景的食农问题关注者,参与食通社的气候变化相关调研与倡导工作。

文字整理&责编|于同

后台编辑|童话

银林农场:低洼地带种植

点击图片可查看完整版发言视频

一

气候变化是什么?

都说农业是靠天吃饭的。新闻中报道的干旱、暴雨等天气情况,也被称为农业上的极端气象事件。我们探访的三和雨顺农场位于河北滦州市,这里去年下了一场号称50年以来最大的暴雨,结果这个记录到今年就又被打破了。今年八月,滦州再次遭遇暴雨,测得降雨量280毫米,相当于把当地半年的降雨量都下完了。类似的极端天气越来越频繁,农民也明显感觉到了这种极端天气是有问题的,跟气候变化是有关系的。

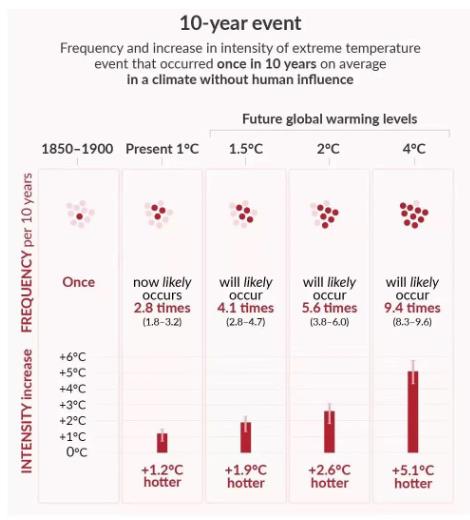

那极端天气跟气候变化有什么关系呢?据联合国政府间气候变化专门委员会(简称IPCC)报告,假设原本极端天气的发生频率是每十年一次,那么当全球升温1度(和工业时代以前相比),极端天气的发生频率就会变为原来的2.8倍;升温4度,就变为9.4倍。也就是说,原先十年一遇的情况,以后几乎每年都会出现。我们当下正处于升温一度的阶段,并且形势仍在恶化,因此极端事件的发生频率将会越来越高。与此同时,气温升高还造成了极端的干旱和降水,而气候变化会不断增加此类事件发生的频率。

食通社试图采用气候变化的视角去看待极端天气事件,并在此框架下突出生态农业的价值。IPCC第六次评估报告《气候变化2022:影响、适应脆弱性》中将农业生态学(agroecology)描述为生态农业下的一个门类或理念,并评估为一个变革性的气候变化的适应方式。许多国际研究者同样认为,生态农业在减排和适应气候变化方面具备长足优势。

实际情况如何呢?食通社决定去探访那些真正种地的农人,通过小规模生态农业的切口,去管窥农业与气候变化的关系。生态农人如何认识气候变化?气候变化怎样影响了他们,他们又如何应对?那些未被看见的、真正参与农业生产的从业者的经验,在这篇文章中汇集为一个声音来告诉大家,生态农业究竟产生了哪些影响。

食通社主要探访的区域为广东、广西和北京附近,一共采访三十九位农户,实际走访二十多家农场。以下是他们的亲身遭遇,如果有转述不当的地方,欢迎从业者与学者们指正。

食通社的足迹

二

农户遭遇了什么?

气候异常。用农友的话说:“该热时不热,该冷时不冷”。有人认为,气候变化的结果就是温度上升。但在部分地区,反倒会出现温度异常下降的情况。广东有两家农户,一位叫杨国星,他说,由于插秧时温度低,四、五月份时秧苗特别难长。另一家农户也种水稻,叫邓丽妃,她说,华南地区每年都有“寒露风”【编者注:寒露风,是寒露节气前后出现在中国南方的一种气象。秋季冷空气侵入后会引起显著降温使水稻减产的低温冷害。它多发生在“寒露”节气,故名“寒露风”】,正常情况下,稻子会在“寒露风”之前由青转黄。去年由于“寒露风”提前到来,温度骤降,稻子无法转黄,结不出籽。

忽冷忽热。今年8月,正当北京气温持高不下时,就在旁边不远的张家口的快乐返乡青年农场,突然降下了霜冻。降温天气提早出现在八月底,导致土豆在地上的部分完全冻死,只得提前从地里起出。广西桂林种植玫瑰的周慈玉发现,玫瑰的花期原本在每年清明节到五月份期间,但由于今年温度持续较低,玫瑰一直没有开花。一天下午,突然天空放晴,气温上升,很多玫瑰花一下子都开放了。但好景不长,气温又突然回降,结果折损了玫瑰花的品质。

被霜冻打蔫的土豆

旱涝时间长。今年广东先是经历了一场特大暴雨,紧接着又经历了一场大旱。从化的农户小玉姐说,当地是“旱也包月,雨也包月”。七月底,连月的降雨刚刚过去,又逢连月无雨的旱情,导致农户的红薯种不下去。这一现象很符合气象学上描述的气候变化的趋势:小雨在减少,大雨、暴雨在增多,可能一整个月都悄无声息,但一下就没完没了,可谓“不雨则已,一雨惊人”。另一位在广西种水稻的农户戴云云说,往常在收水稻之前都需要晒田,由于去年连绵的阴雨,没法晒田,导致已经成熟的稻谷在稻穗上发芽了,损失快一半。这是非常罕见的情况。

气候影响昆虫。首先,害虫的整体特征发生了变化,有利有弊。平日农场的赵飞举例说,因为气候温暖,跳甲发生早,于是繁殖的代际增多,害虫总量变大,控制起来愈发难;另一方面,芦笋上的害虫量减少了,带来利好。其次,传粉的蜜蜂也受到了影响。一位广西的农户说,由于连续的阴雨,四、五月份时花朵无法授粉,蜜蜂因采蜜难而大量死亡。再者,据华南地区的农户观察,针蜂(即果实蝇)入侵也跟当地的气候变化相关。针蜂不仅以柑橘、西红柿等水果和茄果类为食,甚至连南瓜、冬瓜等瓜类的厚壳也能叮破,对当地农场造成极大的影响。

针蜂入侵

三

农户如何应对?

应对方式有很多种,其中值得强调的是生态农业的特殊性。比如承德的恋乡农场,去年夏天由于雨水大,农场里的病害十分严重。在这种情况下,生态种植农户并不依靠药物,而是注重强韧的农场生态,想方设法加以改善。这便是生态种植农户与普通种植农户之间的差别。

农场生态的韧性。北京小柳树农园的柳哥观察到,去年暴雨期间,一般农场都会积水,但他家的土壤经过长期改良,脱水性比较好,雨水很快就消下去了。从化仙娘溪的杨国星利用稻草秸秆做覆盖,应对夏天炎热干旱的天气,效果较好,普通农户也纷纷效仿。在广东地区,荔枝产量有“大小年”之分,今年是小年,因为雨水很多,荔枝得上了腐霉病,蒂蛀虫爆发得也很厉害。但广州的银林农场能够较好地控制住病虫害,原因在于种植株距大,分布较为分散,且农场种植的品类多样化,令病害很难扩散开,因此荔枝品质相对较好。这些都是改善农场生态的好处。

仙娘溪星哥:秸秆覆盖

银林农场:荔枝病害少

“适地适种”。低洼地带的土地无法通过改良基础设施来抗衡极端暴雨的影响,怎么办?银林农场的郭锐说,那不如就在低洼地带改种耐水性好的植物,比如水稻、空心菜和红薯叶子。允许多样化种植,扩大了植物的可选择范围,进而增加了应对优势。同样,据平人农场的赵飞介绍,山西灵丘县地区因为有强烈的“倒春寒”,种杏树无以为继,当地农户只好改种其他作物。

抗逆品种。农户戴云云说,由于去年干旱严重,他在阳朔的田里土地干裂,完全无法放水淹田只能改为旱作。结果他的稻米虽然大幅减产,而相比较之下,周围农户的杂交稻则彻底绝收。变量在于戴云云种的是一般农户不再保有的老种子,具有较强的抗逆性。广西的农户韦光海种植老品种的沙田柚,产量非常稳定,也更抗病害。相反,他们周边的很多农户为了追求收益高的新品类,都选择了树龄短、抗逆性较差的品种。

左图:戴云云的老品种水稻;右图:韦光海的沙田柚老树

上述两点中存在一个隐含条件:种子或品类上的多样化,一方面要求开展多样化种植,另一方面更需要多样化的销售途径来实现对接。

灵活调整种植计划/随机应变。虽然种植计划可以根据气候变化加以调整,但目前的气候变化具有很大的不可预测性。平人农场的赵飞说,种晚茬玉米就是在“赌”:7月种一批,8月再种一批,既然说不准霜冻什么时候降下来,多种一些说不定就能活下去。广东的绿手指农场说,他们摸清规律,得出一个土办法:每年的降雨量大约相同,假如上一茬雨量超标,那后期大概会降水不足,高开低走,反过来,也可以估测出低开高走的趋势。

除此之外,生态农场还要接受来自外部的支持与挑战。

四

外部的支持与挑战

农场生产的多样性,需要从后端匹配合适的销售渠道。食通社在采访过程中发现,那些生存较好的农户无一例外,都有相应的支持体系去支持他们的多样化种植。

但也有挑战,比如异常天气影响农场劳动力。在广东,很多农场主要雇佣五、六十岁年龄段的人做帮工。但由于气温高,容易中暑,农民考虑到身体健康,不愿意来农场,农场有时也不愿意请他们来帮工。其它挑战还包括外部生态环境、基础设施建设、气象保险推广难,小农户参保难等等。

生态农业为气候变化提供了许多解答方案,它们不只在各类研究报告中,更在一线农人积累的经验中。让更多人知道生态农人对于气候变化有自主的观察与应对办法,展现生态农业对于气候变化的价值,需要我们不断地发声表态。

图片来源:均来自讲者PPT