资本主义配不上人工智能

前些天我们的文章《AI画画,马克思怎么看?》借着最近大火的AI画画是否会取代专业画师,以及彻底改变绘画这一艺术形态的问题,从马克思理论的框架出发,讨论了在弱人工智能范畴内,AI和人工智能技术体系并不会取代人的创造性劳动,而是会造一种全新的人类劳动模式,不仅会极大促进生产力的发展,同时造成生产方式的“范式变迁”。

当然,我们这篇文章的讨论建立在理论和逻辑的推论当中,现实世界中,确实存在着人工智能在未来将取代很多领域的中低端脑力劳动的趋势,而我们的经济和社会结构显然又没有发展到能让大家都参与到创造性工作的水平。那么,在人工智能普及度随时可能爆炸性突破的不远未来,我们应做怎样的心理准备,乐观还是悲观?

今天的文章仍然从马克思理论的框架出发进行讨论,进一步深入到资本主义主义内在的运行逻辑当中,讨论为什么当人工智能技术体系投入到社会化大生产当中后,将必然否定资本主义生产方式。从上一篇的从历史现实到理论逻辑的推演,到本文的历史现实与理论逻辑的结合。

人工智能将通过否定分工,从而真正终结了资本的循环。分工是市场经济经济得以运行的基础。以往的绝大多数技术,无论它在何种程度上提高生产效率,减少工人劳动,但是都扩大了分工的种类。因为新的生产工具,必然需要新的分工来进行生产。而人工智能则具备自我复制的能力,这种能力将极大的减少分工。从而真正意义上终结资本的循环,否定资本主义生产方式。文章7000余字。

对于“经济危机理论”的一个澄清

在《资本论》中,马克思并没有明确的提出经济危机导致资本主义灭亡的观点,与很多我们在课本中学习的观点一样,这是后人在马克思政治经济学基础上的一个推论。西方马克思主义经济学专家西蒙·克拉克指出,“马克思并没有对危机理论做出系统、详尽的阐述。在不同时期中,马克思似乎将危机同利润下降趋势、生产过剩趋势、消费不足和比例失调和相对劳动的过度积累联系起来,但却没有明确赞同其中的某一个理论。”[1]经济危机理论经过恩格斯的整理,成为重大的理论问题,经过了多位理论家的贡献,才形成了今天的完整形态。

[1]西蒙·克拉克.经济危机理论:马克思的视角.北京:北京师范大学出版社, 2011年。第5页。

但必须要说明的是,笔者认为在理论上经济危机终结论与历史唯物主义的逻辑相左,对于整个体系而言,形成了不应有的逻辑断裂。按照一般理解的历史唯物主义,新的生产力和生产关系,在旧的社会中萌芽,从而推动生产力的发展,进一步建构了未来社会上层建筑的萌芽;从而造成了了生产力与生产关系,经济基础与上层建筑,两对矛盾的不相适应;最终导致新的社会形态的更迭,新的社会形态的产生。

当下,我国高校使用的统一教材《马克思主义基本原理概论》是这样描述的:

“生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适合社会需要的物质力量。……生产力的水平表现为生产发展的现实程度;生产力的性质取决于生产的物质技术性质,主要是劳动资料的性质;生产力的状况是这两者的统一,表现为生产力的运行状态或发展态势;生产力的发展要求与生产力上述三方面的规定性紧密联系在一起,是指现实的生产力不断获得解放和发展的基本要求。”[2],“生产力决定生产关系。在二者的关系中,生产力是居支配地位、起决定作用的方面。其一,生产力状况决定生产关系的性质。历史上的各种生产关系都是适应一定的生产力发展需要而产生的。有什么样的生产力,就会产生什么样的生产关系。

[2]《马克思主义基本原理概论》.北京:高等教育出版社,2010年,第100页。

马克思说:‘手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。’可见,生产力状况是生产关系形成的客观前提和物质基础。其二,生产力的发展决定生产关系的变化。生产关系是生产力发展需要的产物,只有当它为生产力提供足够的发展空间时才能够存在。随着生产力的发展,原本适合生产力状况的生产关系便由新变旧,走向自己的反面。‘为了不致失掉文明的果实,人们在他们的交往[commerce]方式不再适合于既得的生产力时,就不得不改变他们继承下来的一切社会形式。’当生产关系不能适应生产力发展的要求时,人们就要变革旧的生产关系,建立新的生产关系,以适应生产力的发展。”[3]

[3]《马克思主义基本原理概论》.北京:高等教育出版社,2010年,第102页。

也就是说,按照历史唯物主义的逻辑,在整个资本主义灭亡过程中,新的生产工具的诞生,应该在时间上和逻辑上都优先于资本主义灭亡。而“经济危机终结资本主义”这个论断,则将这个顺序倒置了,当然这个倒置是有其自身的理论和历史背景的,是必须值得尊重和认真对待的。

但要看到这个论断的根本缺陷在于,它利用资本主义经济危机的现象,在逻辑上尝试说明随着生产力的进步,资本主义发展到了否定其自身的境地,然后推导出新的社会必然否定旧的资本主义社会。但是却没有进一步说明,如果资本主义崩溃了,按照历史唯物主义的逻辑,新的社会的进步是如何是在全新的生产力性质的基础上建构的,而这种全新生产力的性质,是由何种全新的生产工具所决定的。

更为关键的是,在事实上,资本主义并没有因为任何一次经济危机而垮台,反而逐步的发展壮大。经政治经济学告诉我们,导致经济危机的原因在于:利润率下降、比例失调和消费不足;而消费不足的一个重要原因在于,技术的进步导致了雇佣工人数量的减少。

这是一个严密的逻辑推论过程,在这个逻辑下,资本生产雇佣工人的数量随着技术的提高会逐步减少。但事实与之相反,工人的总量和社会的分工却以几何级数在迅速增长,关于这一点,本文在下面会做出进一步的分析。

在这里,关键点在于,必须解释为什么资本主义在经历资本主义经济危机之后,在大量社会资本被经济危机消灭掉的情况下,依然可以重新进入到资本的循环发展过程当中,雇佣更多的工人,进一步发展生产力。相关的理论很多,我认为熊彼得的理论颇具解释力。熊彼得将创新理论和经济运行周期相结合,实际上解释了从“萧条”到“复苏”的过程。这样的观点,颇为值得认真对待。[4]

[4]问题过于复杂,在这里就不展开论述。对于这个问题,请参阅中国人民大学孟捷教授的相关研究。他关于创新问题的政治经济学研究当中,做出了一系列精彩的论证。马克思在政治经济学当中存在一个盲点,那就是,在马克思那里科技创新是指生产工艺的进步,而现实中,不仅存在生产工艺的进步,而且存在产品的创新,而熊彼得在这里的所指的“创新”恰恰是熊彼得意义上的产品的创新,而非生产工艺的进步。

对于资本主义社会的灭亡,共产主义社会的出现,马恩有一个关键性的论断,今天学界称为“两个必然”和“两个绝不会”。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中提出:“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”[5] 这就是我们常说的资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的“两个必然”(或“两个不可避免”)。

[5]《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第413页。

后来,马克思在《(政治经济学批判)序言》中又提出了“两个决不会”,即:“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”[6] 所以,就资本主义社会的灭亡而言,只有找到一个同时符合马克思主义理论和资本主义发展试试的解释路径,方才能真正的发展之路。

[6]《马克思恩格斯选集》第2卷,北京:人民出版社,2012年,第3页。

从资本的逻辑看,技术的发展对资本主义生产方式的否定

马克思并没有探讨资本主义发展到极致,发展到“它所能容纳的全部生产力发挥出来”[7]这种极限状况,到底是什么样的,但是《资本论》内在的逻辑,也可以做一些有益的推论。

[7]《马克思恩格斯选集》第2卷,北京:人民出版社,2012年,第3页。

在《资本论》第一卷当中有着明暗两条线索,主线是以劳动-分工-价值-资本的积累为线索的资本逻辑,辅之以封建工艺手工业-资本主义手工工场-机器大工业-技术进步为线索的技术逻辑,而两条线索在《资本主义积累的一般规律》一章中的结合,则成为了该卷论述的最高潮。

马克思说,在“资本的增长对工人阶级的命运产生的影响”这一研究中,是以“资本的构成和他在积累过程中所起的变化为核心的”,[8]但是这一构成和变化,其原因恰恰在于新的技术投入到社会化大生产当中。马克思指出技术的进步相对于资本而言具有关键性意义,“一旦资本主义制度的一般基础奠定下来,在积累过程中就一定会出现一个时刻,那时社会劳动生产率的发展成为积累的最强有力的杠杆。”[9]而技术,正是这最强有力的杠杆,这一强有力的杠杆即可以促进资本主义的发展,同样也可以否定资本主义的发展。

[8]《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972年,第672页。

[9]《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972年,第682页。

马克思认为,生产的技术水平决定着生产资料和劳动力之间的比例。也就是说,在生产资料和活劳动之间,存在着一定比例,这个比例取决于生产技术的发展水平。生产技术水平越高,每个劳动力所推动的生产资料的数量就越多;生产技术水平越低,每个劳动力所推动的生产资料的数量就越少。资本家为了追逐利润,不断地通过技术改良,提高劳动生产率,增加资本的积累,所以这一比例是不断提高的。

推论至此,马克思转而去讨论工人的失业问题。但是如果将这一逻辑继续推演,就会发现,如果资本主义生产方式无限发展下去,技术发展到极致,那么生产资料和活劳动之间的比例会逐渐趋近于无穷大;达到这一结果,就必须同时满足以下两个条件:生产资料的极大丰富和劳动力的付出逐渐趋近于零,最基本的数学知识告诉我们,在这里,“劳动力的付出逐渐趋近于零”要远比“生产资料的极大丰富”重要的多。当然,在此种理想状况下,随着技术的发展,在付出极小的劳动力的情况下,就可能会使用极多的生产资料,获得极大的物质财富。

在某种意义上,当这种极小的劳动力可能为资本家独自承担时,雇佣工人在资本主义生产中存在的意义就被抹杀了。在此时,生产资料和活劳动出现了资本主义生产方式意义上的分离,雇佣劳动被打破,而绝大多数人绝对的失业,工人的过剩将不再是“相对”的。

分工的规律是阶级划分的基础”,[10]当资产阶级和工人阶级的分工的区别被新的技术所取消时,抹杀雇佣工人在生产中的意义,最终将导致工人和资本家二者分工的解体和资本主义生产方式的崩溃。

[10]《马克思恩格斯全集》第20卷,北京:人民出版社,1971年,第306页。

当然,以上结论只是一个推论,只具备逻辑的可能性。这个推论在今天之所以看似是无稽之谈,在于其与现实是相悖的;虽然每个工人推动的生产资料在急剧的增长,但是工人总量也在飞速增长,所以,推论中所指的“生产资料和活劳动之间的比例会逐渐趋近于无穷大”这种结果是永远不会出现的,直到人工智能技术体系投入到社会化大生产当中。

必须先解释,为什么按照资本论的逻辑工人的数量应该减少,而事实上却增多了。“机器吃人”的现象在以往的经济生活中并不陌生,以往每一种新的技术投入到社会化大生产当中时,都必然导致相对人口过剩。

但实际上,任何一种新技术投入到社会化大生产中,都会导致分工更加复杂。简单的来说,任何一种新技术作为生产工具投入到社会化大生产当中,都必须有更多的分工来生产它,使之从一种技术变为一种产品。也就是说,以往的技术虽然导致了工人相对失业,但也同时必然的增进了分工的种类,所以从技术的发展的角度来看,工人的总数并不会因技术的进步而减少,相反会增加;过去任何一种技术都是对分工的一种肯定,对商品经济的肯定;从而促进生产力的进步,熊彼特称这一过程为“创新”。

事实上,在过去的两百年当中,工人的数量并没有因为科学技术的发展而减少,相反,工人的数量和人类分工的复杂程度呈几何级数迅速增长。这一点,从工人的数量上就可以看到,在第一次工业革命到第二次期间,千万以上人口即可维持一个完整的工业体系;第二次到第三次期间,就需要上亿人口维持,所以只有美苏日少数工业体系;在今天,需要十亿级人口才能支持分工,所以全世界成为了统一的工业体系。

也就说,虽然以往的技术进步减少了某个公众雇佣工人的数量,但是却极大的扩大了分工的种类。尤其是在经济危机之后,新的技术带来新的产品,全新的行业雇佣了更多的工人,这就是为什么按照资本论的逻辑工人的数量应该减少,而事实上却增多了的原因。

人工智能之所以能够否定资本主义,最关键的原因在于,它将导致分工数量和种类急剧的萎缩。从直观上说,人工智能投入到社会化大生产最直接的影响就是导致大量失业。当自动驾驶系统的价格低于司机的工资时,司机这一职业将从现实的经济生活中消失;当机器手的价格适当的时候,它会成批的取代流水线上的工人;当语言识别、图像识别、自然语言处理等技术成熟时,服务业的大量简单劳动工作将被人工智能所取代。可以说,任何一种重复性的劳动,均可以被人工智能所取代。

从理论上说,与以往的技术不同,人工智能在理论上已经具备了我制造和自我复制的能力。从上一篇文章可以推论得知,在给定目的和技术的前提下,任何人类的重复性劳动实践,均可被人工智能系统取代,生产人工智能系统和机器手、机器人同样也必将是一种重复性劳动。那么,机器手可以生产机器手,机器人可以生产机器人,以往的任何技术都无论如何先进,都需要增加新的分工和生产资料来制造新的产品,而人工智能和机器人系统则可以自我复制,而无需增加新的分工。

在人工智能投入到社会化大生产的过程中,社会分工将会出现迅速萎缩的现象。分工萎缩这种现象,对于资本主义来说才是致命的。当人工智能技术投入到社会化大生产当中时,不仅会提高生产力,同时会对资本主义生产方式下的分工形成根本性的否定。

从分工的逻辑看,人工智能对资本主义生产方式的否定

分工是市场经济得以存在的根本,分工的发展是市场经济和资本主义得以壮大的根本。资本主义商品经济是商品经济的高级或发达形态,而商品经济这种以交换为目的而进行生产的经济形式,其基础是社会分工和劳动产品属于不同的所有者。资本主义作为一种发达商品经济,从其一降生,资产阶级思想家就敏锐地认识到,分工对于资本主义生产方式的根本意义。

亚当·斯密在《国富论》中开宗明义,全书正文第一句话就指出,“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”[11]斯密细致讨论了分工的增加不仅必然带来交换的加剧,同时也极大的提高了社会生产率,从而催生了资本主义生产方式。马克思则进一步指出,“分工的规律就是阶级划分的基础”[12],在资本主义制度下,资本家提供资本,工人提供劳动力,资本家确定生产的目的,工人通过劳动进行生产,这样的分工是资本主义生产方式的基础。

[11]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,郭大力译,北京:商务印书馆,1972年,第5页。

[12]《马克思恩格斯全集》第20卷,北京:人民出版社,1971年,第306页。

当人工智能技术发展成熟,就形成了一个“奇点”。在技术上,这个“奇点”是实现对“手”的替代,用机器手为核心的人工智能技术体系代替“人手”。“手”是人类劳动的“元工具”,所有的工具都是以人手为基础设计的,以往的各种劳动无不是通过“人手”来实现的。以往的技术之所以会增加分工的种类,它的本质不过是,通过某种工具替代此处劳动的“人手”,却必然导致生产这种“工具”的人手增加。

人工智能技术则相反,它不仅能在劳动中替代各种劳动工具,而且替代了劳动的“人手”,替代了各种生产当中的“人手”,且它和人一样,可以自我生产复制。今天的工业机器人,主要是机械臂+特定工具,尚未达到替代人手的程度。

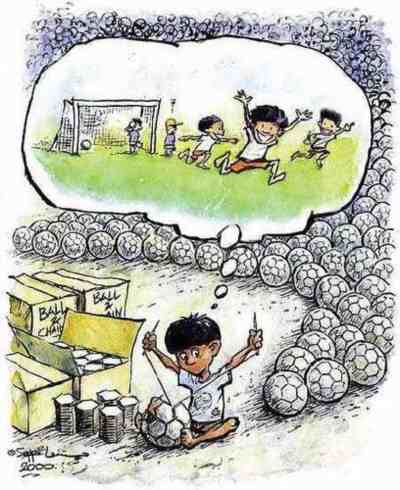

资本主义市场经济同样为“奇点”的到来,设置了临界点。那就是,机械手的价格的低于“人手”的价格工人劳动力的价值。当人工智能的制造技术成熟,可以投入市场,投入到社会化大生产当中,意味着工人生产机械手,能够为资本家带来剩余价值。生产比自身价值更大的价值,正是劳动力的使用价值;当机器手的价格,与人手有相同功能的机器手的价格,低于工人的劳动力价值时,低于“生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活资料的价值。”[13]当工人生产的人工智能系统所创造的价值,大于他们雇佣他们工资时,这一“奇点”必然到来。但不同的是,他们这次生产的将是一种能够永久的替换他们重复性劳动的工具。

[13]《马克思恩格斯全集》第21卷,北京:人民出版社,2003年,第189页。

在此时,按照政治经济学的逻辑,资本家为了追逐超额剩余价值,不断的使用人工智能替代工人;获利的增加造成资本的积累和扩大再生产,从而继续重复这一过程,形成了一个放大循环。资本家为了竞争,会利用人工智能生产人工智能,且进一步投资开发技术以降低人工智能的生产费用。但人工智能的生产不会如以往那样增加新的分工,所以工人失业潮不可避免,工人有支付能力的需求缩小,市场萎缩,工人将无力购买资本主义生产方式生产出的产品,“商品的惊险的跳跃”无法完成,资本的循环终止,从而造成经济危机。“工厂制度的巨大的跳跃式的扩展能力和它对世界市场的依赖,必然造成热病似的生产,并随之造成市场商品充斥,而当市场收缩时,就出现瘫痪状态。”[14]

[14]《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972年,第497页。

但是,由人工智能引发的经济危机,并不会像以往的各个危机一样,经历危机后,通过将各生产要素重新配置,从而达到熊彼特所说的“创造性毁灭”的效果,重新回到“危机、萧条、复苏、高涨”的周期律当中来。

熊彼得指出,在以往复苏的过程中,在经历了经济危机之后,新的技术“建立一种新的生产函数”,即“生产要素的重新组合”,就是要把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系中去,以实现对生产要素或生产条件的“新组合”。在此时,新的技术极其所建构的生产,扩大了社会分工,增加了工人的总工资,从而扩大了“绝对的消费能力”,这一“生产力发展的界限”。[15]

[15]《马克思恩格斯全集》第2S卷,北京:人民出版社,1974年,第548页。

当人工智能投入到社会化大生产当中后,一方面,由于人工智能对工人劳动的全方位替代,所以分工必然减少;另一方面,由于工人的劳动价值具有一定刚性,而工人生产人工智能的过程中,生产的人工智能的价值始终大于工人的劳动价值,所以工人的雇佣数量也不会增多;从而导致人的总工资不仅不会增加,而且会出现持续减少的趋势,而这种趋势,只要工人继续工作,资本继续循环,资本家就会使用越来越多的人工智能来取代工人劳动,而工人的收入减少的趋势就不会得到遏制,从而使经济危机无休止的持续下去,直到资本在危机中被消耗殆尽,或者建立新的生产方式。

资本积累是资本主义生产方式的目的,但是在人工智能投入到社会化大生产之后,这一技术在扩大生产力的同时,将导致这一目的成为泡影,资本循环萎缩终止,最终导致整个社会大生产的总崩溃。

小结

通过以上的分析可以看到,当人工智能投入到社会化大生产当中时,资本主义生产方式如果拥抱这种能够为其带来巨大利润的技术,就会使得这种技术在资本的逻辑下,导致工人的失业和资本循环的停滞,从而导致资本主义生产方式的崩溃。只有改变资本运行的目的,建立新的分配形式,才能保证生产力的进一步发展,从而挑战了资本主义生产方式。