欧洲金靴:调休制度,一场阶级欺骗

这个言论属实有趣,看来“维稳”这种事真的是会上瘾的,急火攻心地想镇压舆论,结果维稳维得把脑子都给维没了……

想起列宁在《社会主义政党和非党的革命性》中的一段话:

饱食者对一小块面包表示出“冷淡”和“漠不关心”,而饥饿者在关于一小块面包的问题上永远是“有党性的”。

对一小块面包“冷淡和漠不关心”,并不是说这个人不需要面包,而是说这个人已经永远不愁面包、永远不缺少面包,他牢牢地依附于饱食者的“政党”。

在资产阶级社会中,无党性不过是依附于饱食者的政党、统治者的政党、剥削者的政党的一种虚伪、隐蔽和消极的表现。

很明显,关于群众呼声不断的“八小时工作制”,有些维稳派已经开始尝试浑水摸鱼了,对此必须给予分辨。

请一定记住列宁导师的历史重诲:

自由派资产阶级总是一只手搞改良,另一只手又收回这些改良,使之化为乌有,利用这些改良来奴役工人,把工人分成一个个集团,使劳动者永远当雇佣奴隶。因此,改良主义,即使是非常真诚的改良主义,实际上变成了资产阶级腐蚀和削弱工人的工具。各国经验证明,工人相信改良主义者,总是上当受骗。

一部分工人,一部分工人代表,往往被表面上的让步所欺骗。于是修正主义者就宣布阶级斗争学说已经“过时”,或者开始实行事实上已抛弃阶级斗争的政策,资产阶级策略上的转折,使修正主义在工人运动中间猖狂起来,往往把工人运动内部的分岐弄成公开的分岐。

调休制度,就是这样的一场阶级欺骗。

1

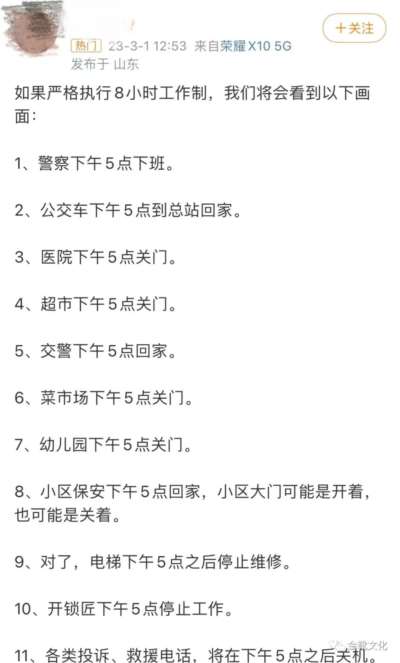

虚假的八小时工作制:所有「机构」一刀切朝九晚五。

这在一些西方国家往往可以看到,也是许多国人在海外旅游或定居时经常吐槽的地方,“一到下午三点,啥啥啥都没人了!”

真实的八小时工作制:所有机构的「人」一刀切朝九晚五,但日班夜班会有轮岗值班,且夜班时薪会得到一定补偿,保证社会机构本身会24小时运转、全天候应对突发情况。

这才是中国真正「人口红利」概念得以正确利用的境况,不论是“八小时”还是“红利”,都得到了它应该被付诸现实的对待——而不是现如今的无论是镜花水月的八小时,还是不996/007不罢休的“血汗人口红利”之双重残酷现状。

把人当人,才是人民的红利;把人当机器甚至牲畜,那是统治集团与既得利益群体的红利。

马恩在《德意志意识形态》中一语中的:

只要工人们还依旧是工人、而他们的敌人还依旧是资本家的时候,即使工人们把他们的雇主“扼住脖子”但国家并不站在当中,工人们也得不到什么,甚至比用结成团体和罢工的方法所获得的还要少得多。

同样无须证明,以竞争为基础的资产阶级社会和它的资产阶级国家,由于它的整个物质基础,不能容许公民间除了竞争以外还有任何其他的斗争,而且一旦人们要“互相扼住脖子”,资产阶级社会和国家却不是以“精神”的身份,而是用刺刀武装起来出现的。

包括像这种热搜词条,都是典型的久居庙堂、不察民情、脱离群众的脑袋才能想出的宣传语言:

一句话:制定政策的人可能真的不知道如今的年轻人在资本的牢笼中「请假」有多么的困难。

说一个美国的故事。

John Charles Beale,一个美国小干部,1948年生人,自2000年起开始担任美国环保局EPA的高级政策顾问。他的履历极为光鲜,比如刚加入不久就获得环保局杰出服务金奖(EPA最高荣誉)。

John还有名校背景,念书时就给前国会议员做实习生;服过兵役,当过军医,退伍时获得荣誉士兵称号,那之后他在普林斯顿念了MBA,又在纽约大学读了法学院,一路开挂。

这一切的一切,除了让他领到二十万美元的年薪,成为别人口中的传奇——但是,即便如此,这样的精英在「请假」的道路上想要畅通无阻,竟然也需要编排各种借口。

每当他想要休息几天,John就告诉周围领导和同事:“我是FBI的秘密间谍,要去执行秘密任务了。”

任务是什么?不能说;去哪儿,国家机密,你知道了就摊上事儿了。

从2000年起到2011年退休,John利用伪造的FBI秘密间谍身份总共累计旷工了两年半多的时间,还顺带为自己谋了不少福利。

直到这个谎言2013年终于被拆穿,John被判处监禁和罚款,这个用了长达十三年的请假理由才被拆穿。在请假艺术史上,John也算得上是个真正的legend。

然而,法庭上法官问他“请假的这些日子你到底干嘛去了”时,John的回答震动了全美打工人:

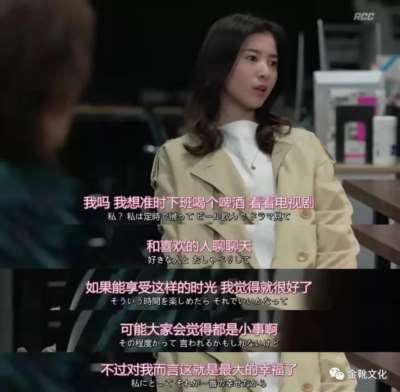

我也没干嘛,就是钓钓鱼,养养花,晒晒太阳,看看书。没什么特别要做的,只是不想上班而已。

如此回答,也是我们曾经的呐喊:

2

不得不说,现存的调休制度实在是反动,不论是官定还是资定。

看似一口气放五天假、七天假、八天假,但统统会在前后的周末双休中找回来。

等于是“借你的双休,来补足我设立的法定假期额度”。

可问题是,这双休也是打工人本就法定的自有假期,你这一“借”,归还否?“借”的时候,商量否?

最典型如2020年的国庆,所谓“国庆中秋八天假”貌似连放八天,但实际只是由于重合而已,同时还要前后找补。

再比如今年的春节,连续放七天假,但其中两天本就是周末,两天是调休,法定假期其实只有三天——且过完年,就连续上七天班!

四川省人大代表、甘孜文旅局局长刘洪此前就有建议:

四川率先试点,将春节假期实际延长至九天。从中国的休假情况来看,也有空间这么做。

如果剔除周末的双休,全球62个国家和地区法定节假日平均为11.7天,而我国以11天排在并列33位,属中等水平,与法国、意大利等国家持平。超过了澳大利亚、美国、德国、加拿大、英国等发达国家,低于荷兰、丹麦、瑞典等高福利国家,也明显低于日本、越南等国家。

但是!考虑到中国带薪年假和周末双休执行得极不友好,我国打工人的实际假期必然是低得多的。

从工作总时长上看,2018年中国人均全年工作时长达2100个小时,仅次于墨西哥的2225个小时,远高于其他国家的工作时长。

去年11月,英国《卫报》曾做了一个有关“全球各国劳动时间”的调查,中国高居世界第一,每周工作时长46小时,每天工作时长9.2小时,是世界上人均工作时长最长的国家之一,相当于英德法等国家1950年代的水平。

而英国人平均每天工作时长6.5小时,“最懒”的法国人则为5.2小时。

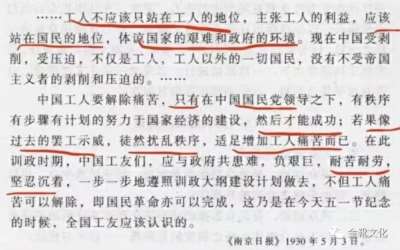

曾经我也觉得法国人动不动就上街、不好好工作奋斗、真是吃饱了撑着……但是现在,我已是越来越觉得当年的自己真是“背叛了工人阶级”,真可谓掉进了旧社会蒋记国民政府的资产阶级专政PUA话术里:

当前,假期前后对双休日进行克扣(本身所有的所谓“三天假”都会克扣双休),这种操作放在996/007的大背景下更加让人崩溃:原本就已然996的状态,却又因为小长假的“寻补”而继续进一步攫取压榨双休。

为了促成五天假、七天假的实现,反而让长假前后的996更恶化了一个层次,直接堂而皇之地变成了007:“辛苦点,下礼拜给你一连放五天……”

这就是在劳资双方的经济与政治地位均不平等的情况下,关于时间的分配权、假期的操控权完全为资本所控。

3

2021年8月,人力资源社会保障部、最高人民法院联合发布了十个超时加班典型案例,提示用人单位违法行为风险,促进依法规范用工,明确劳动者维权预期,引导劳动者依法理性维权。

这样可以真正解决问题吗?我不知道。

我只知道,曾参与《劳动法》论证与起草工作的董保华教授,曾对该法如今的实施现状持鲜明的反思态度:

现在的《劳动法》处于一个不被很好执行的状态,总结来看就是高标准、窄覆盖、宽执法。

向历史望去,2006年时《劳动合同法》第一次审稿对全社会公布,在纸面上它是一份侧重于劳工群体的法律条文,但是瞬间引发了资本家群体的群起攻之。

华力集团董事长汪力成第一个站出来:

这么重要的一部法怎么没有征求浙江企业家的意见呢?

随后是深圳某科技集团总裁在接受《中国企业家》采访时发表匿名观点:

劳动合同法是‘未富先娇’——名义上是在保护劳动者,实际上劳动者(利益)的源在哪里?是在企业身上。中小企业运营成本已经非常高了,新法让成本进一步加大。

2006年4月23日,在上海关于《劳动合同法草案》的研讨会上,上海跨国企业人力资源协会的代表徐婷婷在发言时威胁:

如果实施这样的法律,我们将撤资。

再然后就是洋大人亲自下场讨伐,欧盟商会直接上书给全国人大:

《劳动合同法》的颁布会对中国社会稳定和经济发展产生消极影响。

再再然后又是美国商会:

这样的做法,会让中国的投资环境变得消极起来……

群情激奋之时,“教父”柳传志出来添柴加火“稳定军心”:

《劳动合同法》我们看了以后,其实还是很紧张的。我们还是太注意照顾现有企业里面员工的利益,而这种东西,实际上对于企业的发展是不利的。实际上这么做,还是会对中国经济的长远发展引起问题。

博弈的结果是,《劳动合同法草案》进行了十一个方面的重大修改,其中八个方面是考虑了资本方的意见。

全国总工会对此的评价是:

不得不做出一些倒退性让步。

而媒体人杨军当时的评论很直接:

参加博弈的仅仅是几百名专家与一些被邀请咨询的异常活跃的企业家代表,劳动阶层本身并不在博弈过程当中。谁来代表劳动者的利益?

恩格斯曾这样描述过19世纪英国的工厂:

工人是禁止携带自己的钟表的,对于时间的定义也成为了资本家的特权。工人的工作时间要以工厂的时钟为准,而资本家和他的监工们往往会常常在时钟上做手脚:上班时先把时钟拨早一些,下班时又把时钟拨晚一些,通过增加工作时长剥削过多的剩余价值。

这与今天利用所谓的调休制度对假期设置进行干预操纵、剥夺工人阶级的休息权,难道不是一回事吗?

事实也确实如此,这种制度到了20世纪的美国便变成了“泰勒制”;到了21世纪的全世界(包括中国),变成了“科学管理”、“优化资源”等现代企业管理制度之美名。

美国学者尼基尔·萨瓦尔(Nikil Saval)在《隔间:办公室进化史》一书中指出:

从1980年代起,硅谷的办公室氛围被不断神话并被全美(乃至全球)视作榜样。在科技创业者们的刻意引导下,这种办公室氛围有意地挪用了斯坦福等大学的校园生活方式,对自发性的强调,对娱乐性的压倒性关注,兄弟会般的氛围,这一切都在消解着旧有的——或者用硅谷人的话说,过时的——对工作和闲暇的区分。

这一切被包装为企业文化贩卖给员工,让员工相信自己是在从事一项自由、自主又有创造性的工作,长久地工作不是为了他人,而是为了自己。

与此同时,谷歌等大型科技公司在硅谷兴建包罗万象的园区,如校园般为员工提供包括免费食物、日托、医疗、健身在内的一切服务和生活便利——总有“工贼”认为这是大公司为员工提供的慷慨福利,但实际是变相“怂恿”员工花更多时间在办公室里工作,甚至将全部的个人生活都托付给公司。

如今,这种企业文化也已蔓延至中国资本界,这也是为什么我们中国的资本家领袖胆敢公然侃侃而谈“996是福报”。

996到底是不是福报,马克思说得很明白:

资本主义生产的不仅是商品,其本质上生产了剩余价值。工人生产的目的不是为了自己,而是为了资本家,所以工人只完成一般意义上的生产是不够的,他必须生产剩余价值。只有为资本家生产剩余价值,或为资本自行增殖服务的人,才是生产工人。

4

劳动日的长短是由无产阶级和资产阶级这两个阶级的斗争的力量决定的,无产阶级曾经为了缩短劳动时间维持生存的权利,同资产阶级展开顽强的斗争——这个斗争从英国开始,随后遍及资本主义世界。

1866年美国工人代表大会和第一国际代表大会召开,根据马克思的建议,提出了争取八小时工作制的战斗口号。

1917年俄国十月革命爆发,八小时工作制首次在国家层面立法颁布;1919年,刚刚成立不久的国际劳工组织(ILO)通过的第一号公约即规定了工作时间每天不得超过八小时,每周不得超过48小时。

在旧中国,我国无产阶级为争取缩短劳动日,也曾进行了长期的斗争。

1922年,在中国共产党的领导下,在广州召开的第一次全国劳动大会通过了争取八小时的工作目的决议。

1924年,中国共产党又把八小时工作制的决议和年节、星期日的休假日以及限制童工年龄与工作时间,列为工人当时最低限度的要求。

在工人阶级坚持斗争下,迫使资产阶级不得不颁布限制劳动日的国家法律、将劳动日限制在一定的长度内。

工人阶级为争取缩短劳动日而进行的斗争具有重要的意义,但是这种斗争毕竟是一种经济斗争,它不可能从根本上改变无产阶级的地位。

无产者要获得彻底的解放,必须把经济斗争发展为政治斗争,进行无产阶级革命,推翻资本主义制度。

以今天宏观层面的舆论观察,似乎还要求打工人为这个赏给你的五天假、七天假感恩戴德,并会相当义正辞严、理直气壮地提醒你:“一口气放这么长时间的假,可别光想着休息啊!在家要常看看钉钉、企业WeChat、飞书……”

这属于温水煮你的同时,还当着你的面明目张胆地往你屁股底下加柴火。

集中时长加班所造成的身心两方面的伤害,这难道可以通过一口气睡它个五天五夜找补回来吗?

人不是机器,不是简单的加减法。身体积累的debuff(不良状态)如果不及时驱散会造成不可逆的伤害。

《经济学人》曾援引一项针对一万名亚洲科技公司员工的匿名研究,结果显示:疫情期间他们每周的平均工作时间提高了30%,生产力却仅仅提高了18%,还引发了病假率提高、离职率上升、精神压力、育儿负担加重等一系列问题。

这几乎是恩格斯在《英国工人阶级状况 》调查中的时空穿越:

英国社会把工人置于这样一种境地:他们既不能保持健康,也不能活得长久;它就这样不停地一点一点地毁坏着工人的身体,过早地把他们送进坟墓。

社会知道这种状况对工人的健康和生命是怎样有害,可是一点也不设法来改善;社会知道它所建立的制度会引起怎样的后果,因而它的行为不单纯是杀人,而且是谋杀,当我引用官方文献、政府报告书和议会报告书来确定杀人的事实的时候,这一点就得到了证明。

更何况,就利益层面,从这小长假也不是让你单纯休息的,是让你出门去消费、去贡献GDP的。

哪怕门外人山人海、各个景点被堵的水泄不通,你也必须消费,否则从拉动内需的角度你就是一个没有价值贡献的人。

所以啊,在“经济至上”的思维下,2021年杭州的某些人士竟然做出为了保住五一假期旅游流量、而瞒报金钱豹逃出动物园的行径。

社会知道这种状况对工人的健康和生命是怎样有害,可是一点也不设法来改善;社会知道它所建立的制度会引起怎样的后果,因而它的行为不单纯是杀人,而且是谋杀,当我引用官方文献、政府报告书和议会报告书来确定杀人的事实的时候,这一点就得到了证明。

在资本的眼里,人不为人,不过就是一群“消费者”而已,给你调休“放长假”的目的也在于此。

可是那些端坐高台的人似乎忘了,人们并不是不愿意消费、放松、逛街、吃喝,但这些理应置于规律性的周末双休中,而不是挤破头、让人窒息的五一/十一/春节小长假。

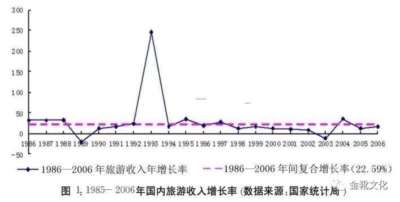

根据清华大学假日制度改革课题组的调研,“黄金周”制度自实行之日起,其对国民经济的拉动作用并没有人们想象的那么大,调休对旅游业的促进只是一种“黄金幻觉”。

这是因为,影响旅游消费的最主要因素是居民的可支配收入,如果居民的收入水平不变,无论是旅游性消费还是其他各类消费都会保持相对稳定。

通过调休创造出“黄金周”,仅仅只是让人们在旅游消费的时间上更集中,对全年旅游收入的增加并无实质性的贡献。

最后的最后,工作时创造的价值和休息时消费的回馈全部归了企业,然而一切的代价则丢给自己承担。

如19世纪美国马萨诸塞州一个鞋厂的监工说的话:

让一个身强力壮体格健全的18岁小伙子,在这里的任何一架机器旁边工作,我能够使他在22岁时头发变成灰白。

5

列宁在《论意大利社会党党内的斗争》中有过指出:

只要阶级还没有消灭,任何关于一般自由和平等的谈论都是欺骗自己,或者是欺骗工人、欺骗全体劳动者和受资本剥削的人。无论如何,也是在维护资产阶级的利益罢了。

在一个实质性没有工会也没有任何区域性工人组织的情况下,目前的劳资局面很让人无语,早已失去集体庇护的工人阶级几乎是没有议价权和话语权的。

甚至,他们压根连多余的、去进行“团结”的时间都没有,连发一条“我今天好累啊”的动态都没有时间。

他们只是机器。

马克思有语:

劳动的异化性质明显的表现是:只要肉体的强制或其他强制一旦停止,人们就会像逃避鼠疫那样逃避劳动。异化的劳动,仅仅是为了生存的牺牲与折磨。

可是异化了的劳动,底层阶级根本是逃脱不掉的,除非你坐等饿死。

所以那些鼓吹“你讨厌996你可以辞职啊”的声音,在资产阶级处于垄断状态的时下是很幼稚的,初中的教科书就已给出过现状描述:

工人看似有签订契约的自由,但是他们不受雇于这个资本家,就得受雇于那个资本家,饥饿的威胁使他们无法摆脱被资本家雇佣、受资本家剥削和压榨的命运。在资本家占有生产资料的条件下,所谓雇佣双方的契约自由,对于工人来说,是徒有虚名的。

几乎无解之困题。

按照红杉资本董事长迈克尔·莫里茨(Michael Moritz)的说法:

如果你是穷人,生活会极其艰难。你是‘中产’阶级,生活还是极其艰难。那意味着你必须接受对的教育,最终到苹果、谷歌工作才行。

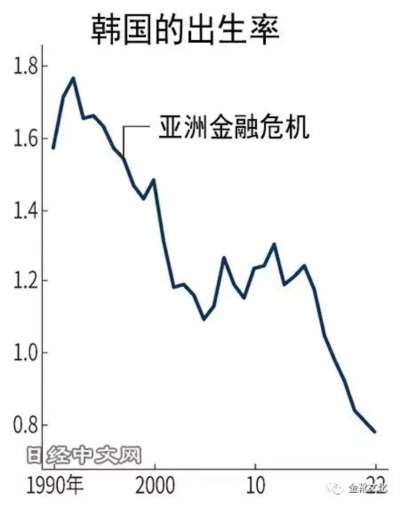

这其实就是现在韩国人的现状:千军万马过独木桥,最终进入有“SKY”之称的韩国版“清华北大”(首尔大学、高丽大学、延世大学),再为为数不多的高收入岗位(拿到十大财阀里有限的offer)开始新一轮厮杀……

其后果无需多言:

双休和放假这些让工人休息的时间是什么?表象是为再生产提供蓄力,本质则是一份人权的落地,是民本之自由的一部分。

工人理应享有休息与定义休息的权力,因为自由一旦被禁锢,其实对于规模化生产也是弊大于利的。

这也是诸多行业眼下产生“内卷”现象的缘由之一,所以我说现下这种调休制度实为反动。

恰如阶级的固化、社会流动性的丧失,不仅仅是个道义问题,更是个生产层面的问题。

资本主义的生产和消费均达到一定程度时(任你消费主义宣传如何蛊惑、如何洗脑,穷人也没钱消费你的产品了),定然由于需求跟不上生产而爆发经济危机——这和封建社会土地兼并达到临界点、必然爆发农民起义,是一个道理。

渴望正常的上下班时间,要求尊严对等的劳资关系,期待充足的与朋友/爱人/父母相处的生活时长,盼望房价物价之于自己的收入不至于如喜马拉雅般高不可及,愿景到了退休年纪就能够安享晚年——这些,放之四海皆为一个正常人、正常社会之基本,唯独在今日中国要被定义为“躺平”“废柴”“摆烂”……真乃荒谬。

2022年,英国61家企业和近三千名工人参与了一项历时半年的实验,在保留原有工资的前提下减少工时,每周工作四天,休息三天。

实验结束后,其中56家公司(占92%)选择不恢复五天工作制,继续试行四天制,18家公司决定永久改为四天工作制。

然而!我国的《工人日报》2月24日针对西方工人界的这一“乱像”,发表了评论文章《少上一天班,究竟“香不香”?》,称:

尽管近年来全世界四天工作制试验的节奏明显加快,但现在要下定论或许还为时尚早。尽管在多国试验中收获了一片叫好声,但至少到目前为止,还不能肯定地说,四天工作制一定‘没问题’。

《工人日报》?我建议赶紧改名吧,毕竟这种数典忘祖之事这份报纸已经不是第一次了:

前三十年,国家的口号同样是“奋斗”,但奋斗是目的是为了“让我们的下一代不再受到帝国主义与修正主义的威胁”,而今天来自政策与职场的一系列PUA奋斗论,已经让奋斗者们很难再有兴趣和勇气去创造下一代了。

如今中华大地之局面,配合我们曾经走过的那段阶级长征路,恰如其分地应证了法国思想家托克维尔在几近两百年前(1835年)对英国工业城市曼彻斯特的评论:

从这污秽的阴沟里泛出了人类最伟大的工业溪流,肥沃了整个世界,从这肮脏的下水道中流出了纯正的金子。人性在这里获得了最充分的发展,也达到了最为野蛮的状态——文明在这里创造了奇迹,但文明人却把这儿又几乎变成了野蛮人。

跋

1919年,青年毛泽东曾高呼:

既有人倡言“不许”,即是好现象。由一人口说“不许”,推而至于千万人都说“不许”,有低声的“不许”,推而至于高声的很高声的狂呼的“不许”,这才是人类真得解放的一日。

如果还是回到大的宏观角度而论,「阶级的自由」如果被锁缚,「阶级的文明」如果被压制,那么必将羁绊这个阶级的前进步伐,后果无疑是毁灭性的,也就是那句耳熟能详的预判:“白匪军的卷土重来、资产阶级的反攻倒算”。

何为出路?恐怕仍需以列宁导师的观点为导:

资产阶级利用自由,是为了高枕无忧;无产阶级需要自由,是为了更广泛地开展争取社会主义的斗争。

只要阶级还没有消灭,任何关于一般自由和平等的谈论都是欺骗自己,或者是欺骗工人,欺骗全体劳动者和受资本剥削的人,无论如何也是在维护资产阶级的利益。

只有群众的革命斗争,才能使工人生活和国家管理真正有所改善。无论有教养的人怎样‘同情’工人,无论单个恐怖分子怎样英勇斗争,都不能摧毁沙皇专制制度和资本家专横势力。只有工人自己起来斗争只有千百万群众共同斗争才能做到这一点——而当这种斗争减弱下去的时候,工人所争得的成果立刻就开始被夺回去。俄国的革命证实了国际歌中的一段歌词:‘从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝。要创造人类的幸福,全靠我们自己!’

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴文化”,授权红歌会网发布】