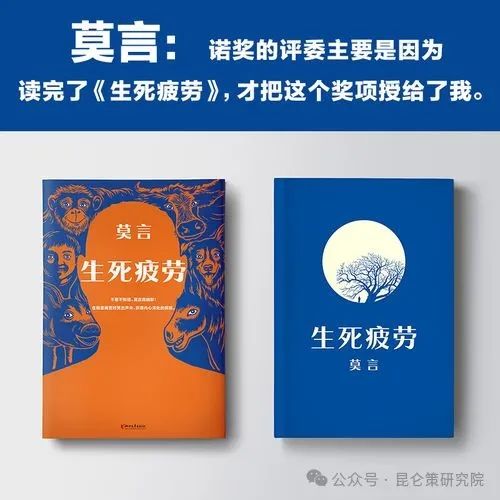

莫言小说《生死疲劳》里隐喻着什么?

莫言在提及他的小说《生死疲劳》时,曾不无得意地说:

“诺贝尔奖评审团之所以将奖项授予我,主要原因在于他们完整阅读了《生死疲劳》这部作品。”

诺贝尔奖评审团所拟定的诺贝尔文学奖颁奖词中说:

高密东北乡体现了中国的民间故事和历史,却又超越这些进入一个国度,驴和猪的声音淹没人声,爱与邪恶都呈现超乎自然的比例。莫言的幻想跳出人类生存现实。他善于描述自然;也彻底了解饥饿的含意,他笔下的英雄、情人、施暴者、强盗,尤其是坚强不屈的母亲们,令20世纪中国的残酷前所未有如此赤裸地呈现,向我们展示一个没有真理、常识、怜悯的国度,以及那里鲁莽、无助和荒唐的人们。……莫言的故事用神话和寓言做掩饰,将价值观置于故事的主题。在莫言笔下没有毛时代中国的“标准人民”,而是充满活力、不惜用不道德的手段来满足他们的生活,打破被命运和政治划下的牢笼。莫言所描述的过去,不是共产主义宣传画报里的快乐历史。他用夸张、滑稽模仿加上变异的神话和民间故事,对50年来的宣传进行修正,并令人信服。……他语言辛辣,在他描述的中国近100年的画卷中,既没有跳舞的独角兽和仙女,但他描述的猪圈式的生活,令人亲历其境。意识形态和改革运动来来去去,但人的自我和贪婪恒在。而莫言为所有小人物抱打不平,无论是日本侵华期间、毛式恐怖之下、还是今天的生产狂潮中面对不公的个体。

对这种评语,莫言很是赞同的,在致谢词时,莫言说道:

“向瑞典皇家学院坚守自己信念的院士表示崇高的敬意和真挚的感谢。”

莫言所赞誉的瑞典文学院评委所谓坚守的信念,明摆着是抹黑中华民族的信念,可见其多么卖力地出卖中华民族!诺委会的颁奖词就如同一份“DNA鉴定书”。DNA鉴定的是血缘关系,颁奖词鉴定的是政治立场。措词可以修改,结论是无法修改的。

瑞典文学院颁奖词说莫言的作品“对50年来的宣传进行修正,并令人信服。”莫言在他最自鸣得意的小说《生死疲劳》中对共产党的宣传做了哪种“修正”呢?

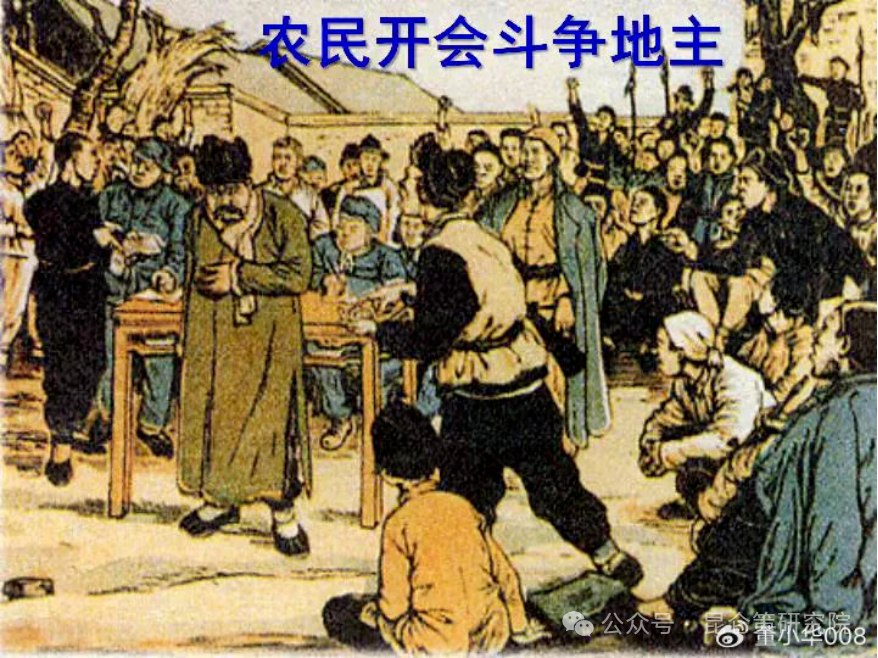

那就是否定土地革命!

这种否定,与颁奖词中的“毛式恐怖之下”评语是相契合的。

按辨证法的观点,现象有真象、假象之分,真象是指那些从正面直接表现本质的现象,假象是指那些以否定方式或从反面歪曲地表现本质的现象。更通俗地说,在现象中和本质完全相反的东西,就叫做假象,假象通常有很强的迷惑作用。

莫言《生死疲劳》中所虚构的故事,发生在上世纪的高密东北乡。当地的地主西门闹修桥补路、接济村民,是一个朴实善良,靠勤劳致富,以德服人的地主,他从未做过伤天害理之事。可是这样的人也不行,只要是地主身份,不管是什么样子的,一律一刀切。结果村民们非但不感激他,还在土地改革运动中把他抄家,并且无故枪杀了他。到了阴间,他放不下前世恩怨,日夜鸣冤叫屈,拒绝投胎转世。阎王见他执迷旧恨,便罚他堕入畜生道,历经六世轮回之苦。

莫言写道:

我焦干地趴在油汪里,身上发出肌肉爆裂的噼啪声。我知道自己忍受痛苦的能力已经到达极限,如果不屈服,不知道这些贪官污吏们还会用什么样的酷刑折磨我。但如果我就此屈服,前边那些酷刑,岂不是白白忍受了吗?我挣扎着仰起头——头颅似乎随时会从脖子处折断——往烛光里观望,看到阎王和他身边的判官们,脸上都汪着一层油滑的笑容。一股怒气,陡然从我心中升起。豁出去了,我想,宁愿在他们的石磨里被研成粉末,宁愿在他们的铁臼里被捣成肉酱,我也要喊叫:“冤枉!”

我喷吐着腥膻的油星子喊叫:冤枉!想我西门闹,在人世间三十年,热爱劳动,勤俭持家,修桥补路,乐善好施。高密东北乡的每座庙里,都有我捐钱重塑的神像;高密东北乡的每个穷人,都吃过我施舍的善粮。我家粮囤里的每粒粮食上,都沾着我的汗水;我家钱柜里的每个铜板上,都浸透了我的心血。我是靠劳动致富,用智慧发家。我自信平生没有干过亏心事。可是——我尖厉地嘶叫着——像我这样一个善良的人,一个正直的人,一个大好人,竟被他们五花大绑着,推到桥头上,枪毙了!……他们用一杆装填了半葫芦火药、半碗铁豌豆的土枪,在距离我只有半尺的地方开火,轰隆一声巨响,将我的半个脑袋,打成了一摊血泥,涂抹在桥面上和桥下那一片冬瓜般大小的灰白卵石上……我不服,我冤枉,我请求你们放我回去,让我去当面问问那些人,我到底犯了什么罪?

莫言通过描述西门闹对阎王所说的一番话,其中承载了很大的信息量,这一信息现象所透射出来的本质则意味深长。

按照辨证唯物主义的观点:现象与本质是辩证统一的。本质是现象的内在根据,本质决定着现象,现象从属于本质,本质通过一定的现象显示自己的存在。现象是本质的外部表现,总是从不同的侧面表现事物的本质,可以为人的感觉器官直接感知。本质则是隐于内部的,只能靠人的理性思维才能把握。

莫言通过描述西门闹被冤杀这一现象,实际目的就是要借西门闹的口,来表达和宣介莫言自己个人对土地改革的负面否定立场。其实他还是想通过小说来带节奏,通过以偏概全影响读者的政治认知,以此来彻底否定中国共产党所领导土地革命的正当性!这就是问题的本质。

要想否定土地革命可不是那么容易,首先要树立起一个价值观,那就是通过宣传,树立起地主全都是善良人的贞洁牌坊,都是靠勤劳致富起家的,都是大好人。只有大好人被杀,这样才能证明土地革命是强盗和痞子的革命,是通过抢劫的方式夺取富人的土地来完成的。从而利用道德法庭,宣判这种不讲仁义道德的行为,在道义上是反人类的。

尽管莫言充分利用他的刀笔,来证明土地革命的不义,但是历史是不容掩盖的!因此要确认事非曲直。而确认是非曲直,首先要确认:

当时的中国有没有开展土地革命的必要?

历史学家说,“地主阶级占统治地位的封建社会,农民闹来闹去反复进行农民起义,说到底就为了能拥有一块能让人填饱肚子的土地”。

历史学家的话说得有没有道理,那就要看,在比较原始的农业生产条件下,农民靠种地到底能不能养活一家人?

先看宋代,作为历史上赫赫有名的“富宋”,宋朝是中国古代农业史上“亩产大增长”时期。按学者吴慧、王通明等人的估算,宋代的粮食亩产达到了每亩278市斤,人均粮食占有量947市斤,甚至远高于1980年时中国的人均粮食占有量。理论上说,在宋朝种地该“大有赚头”才对。但另一面事实是:由于地主对土地的疯狂兼并,导致宋朝占人口百分之八十五的农民,仅占有百分之三十的土地,并且还要承担绝大多数赋税徭役,所以种地的好处根本享受不到。土地高度集中,导致少部分人养尊处优不劳动而获得锦衣玉食,大多数人拼命劳动仍然衣食堪忧。

所以在宋代,一面是粮食亩产的飞速提高,一面却是农民生活的急剧贫困化。宋初宰相吕蒙正就叹息“都城外数十里,饥寒死者甚重”。等于是天子脚下的农民,都没解决温饱。到了被当代“精英专家”推崇为“中国历史最好四十年”的宋仁宗时代,以宋代名臣欧阳修的话说,当时的农民“一岁之耕,仅供公足,而民食不过数月”。也就是交完了赋税后,农民连糊口都难,甚至“或采橡实,蓄菜根以延冬青”。赶上冬季,吃口粮食都是奢求。

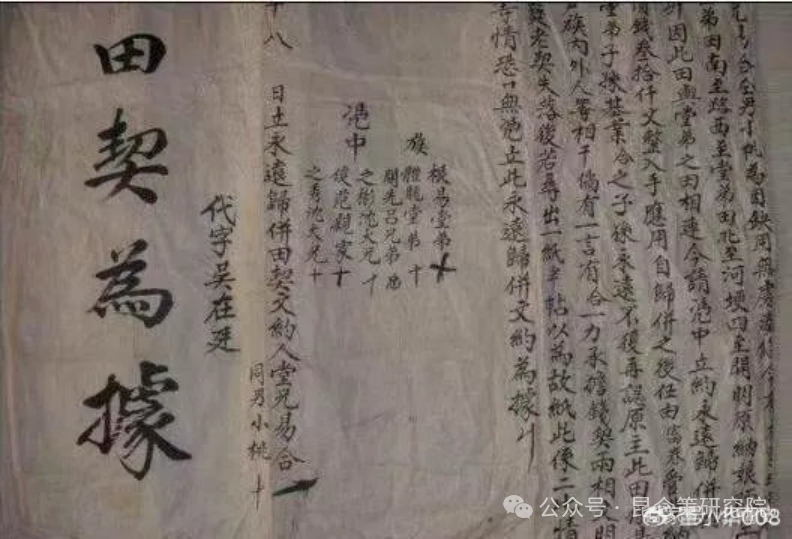

相较于食不果腹的农民,地主们的生活是相当滋润的。而地主们的钱都是从哪里来呢?我们可以先看看地主“发财”的一个日常套路:收租子。

现在的人们对“地主收租”的理解,大多和“租房子交房租”差不多。但事实是,地主们的套路一直很深。就以“不遏兼并”的宋朝来说,宋朝地主们占有的土地,占宋代耕地的百分之七十以上。佃农种他们一亩土地,就要把一半收成作为地租,如果佃农用了地主家的牛和农具,地租更要涨到八成。随着宋代土地兼并加剧,失地佃农越来越多,宋代地主又多了新套路,那就是,经常以换佃户为威胁,强行提高地租。

到了明末,地主对土地的兼并达到白热化。所以明朝遗民顾炎武的叹息说:

苏州、松江地区的农民,百分之九十都是佃农,有地者只有百分之十。而这“百分之十”里,绝大多数都是大地主。租种他们土地的佃农,一亩收成一两石,地租竟要交到一石三斗,可怜许多佃农交完地租就两手空空,甚至“今日完租,明日乞贷者”。

明代地主放债时,更把“大斗进,小斗出”套路用得熟练:放债时用“发秤”做量器,一石粮食只有90觔,收债时却用“租秤”,一石粮食有220觔,单这一进一出,就赚足了130觔的差价。

只看“收租”“放债”的套路,就知道这些享有特权的地主阶层,几乎是躺着享受农业生产的福利。

地主们在逃避赋役方面,也是轻车熟路。结果就是“富豪之家贿赂公行,以计规免,中、下之户被扰,不得休息。”甚至佃农缴纳给地主的地租里,也包括了地主们该承担的赋税。

明朝灭亡后,从清朝至民国的四个世纪里,尽管许多有识之士都在警惕着明朝亡国的教训,但森严的封建土地所有制,依然让地主们的“发财模式”,翻新出更多花样。

拿刘文彩为例,刘文彩从他父亲那里继承到的田产只有32亩,但经过他短短数十年的“经营”,他家的田产就扩充到了12063亩。刘文彩不仅以收租、放债等各种方式剥削农民,还在农民从他手中租地之前,他们需要上交两斗黄谷作为押金,然而,由于通货膨胀的影响,这些押金往往会贬值。为了弥补这个损失,刘文彩要求佃农重新交押金。对于这些地主剥削穷苦农民的手段,有良心的人都会认为不公平,其中包括从地主阶层分化出来的革命者。

近年来,刘文彩之孙刘小飞极力“挖掘”出许多刘文彩作为“大善人”的一面,如说刘文彩致力于提升老家人民的生活水平,他不仅出资修缮街道、建造商铺和住房,还以低廉的价格将这些地方租给贫困的民众,受到了当地民众的高度赞扬。勿庸讳言,这点和莫言笔下的西门闹有相似之处。

最重要的认知是,综上所述,地主究竟有没有剥削穷人?土地革命究竟是社会进步还是社会倒退?是不是心目中就已经有了答案了?

新中国成立之初,占农户总数不到7%的地主、富农,占有总耕地的50%以上,而占全国农户57%以上的贫农、雇农,仅占有耕地总量的14%,处于无地少地状态。地主人均占有耕地为贫雇农的二三十倍,农村存在着大量无地和少地的农民。尽管国民党反动政权在大陆已被推翻,也有一部分中小地主和开明绅士表示愿意服从土改法令,但就整个地主阶级而言,是不甘心失去其原来在农村的统治地位和经济利益的。因此,必须放手发动群众,与地主阶级进行面对面的尖锐斗争,而不能实行所谓“和平土改”。

土地革命使中国世世代代贫苦农民和无数志士仁人梦寐以求的“耕者有其田”的夙愿,终于通过中国共产党领导的土地改革运动变成了现实!不仅如此,土地改革解放了生产力,大大提高了农民种田的积极性,为国家实现工业化发展创造了良好条件,这难道不是社会进步?

莫言的《生死疲劳》和方方的《软埋》一样,都在渲染地主“善”的一面,渲染土改“恶”的一面,以此带偏读者,让人们误以为土改就是一场政治和经济上的浩劫。

按昆仑策学者尹国明的话说就是:

“莫言和方方都在用自己的方式,通过自己的作品否定土地革命。然而如果没有土地革命,中国发展到现在,不过是另一个印度。

“中国和印度最大的差别就是中国发生了大革命,荡涤了那么多腐朽的东西,而印度没有,所以印度不但在文化上把种姓制度继承了下来,而且因为土地仍然是私有制,掌握在各种地主和资本手里,印度的基础建设远远落后于中国,严重阻碍了印度的工业化。印度作为粮食出口大国,同时还是高度饥饿的国家。因为粮食掌握在地主和农业资本手里,他们只关心出口有更高的利润,至于有人吃不饱,他们才懒得关心。如果中国变成印度这样,是谁所希望的?符合谁的利益?又是谁的灾难?这不是已经显而易见了吗?”

莫言的《生死疲劳》以六道轮回为框架,从1950年土改写到农村联产承包改革,开篇就展示翻身贫农残杀地主大善人的场景,以此彻底否定了土地改革的历史性意义。

最可恶的是,莫言对土地改革运动的写法是有意地运用春秋笔法以偏概全、达到污名化土地革命的目的。

问题是,虽然历史上确实局部出现过土改过火的现象,如某地土改时,因强调“群众说了算,”错斗错杀了一些人,甚至包括一些好人,但是党中央发现问题后及时进行了纠偏。

问题出在,由于当时有些土改干部参加革命时间短,没有工作经验,简单实行“群众说了算”,因此出现偏差在所难免。更重要的是,党中央及时发现了错误,同时总结经验教训,迅速调整政策,不断自我完善,使之后的土改工作做得更规范。

例如1947年12月25日至28日 ,中共中央在陕北米脂县杨家沟举行中央扩大会议(十二月会议)。会议讨论并通过毛主席《目前形势和我们的任务》的书面报告,并且还讨论了解放区在土改和整党过程中出现的“左”的偏向及其纠正的办法。

十二月会议决议提出,禁止乱打乱杀,强调“必须坚持不多杀,不乱杀,主张多杀乱杀的意见是完全错误的。”对“极少数罪大恶极分子”须经人民法庭审讯判决,“并经一定政府机关批准枪决公布。”一度下放的生杀予夺大权重新收归政府,迅速遏止了各地的乱杀多杀现象。

划分阶级标准的原则是,“地主、富农、资本家、高利贷者等,主要是看他有没有剥削。剥削方式,剥削的比例有多少。严格掌握这些规定就不会出大错。”

莫言通过大肆渲染土改中的个案现象,诱导读者用“观一叶而知秋”的视角来审视土地改革,以点带面,有意识地利用支流来否定主流,其抹黑土地革命的用心昭然若揭。

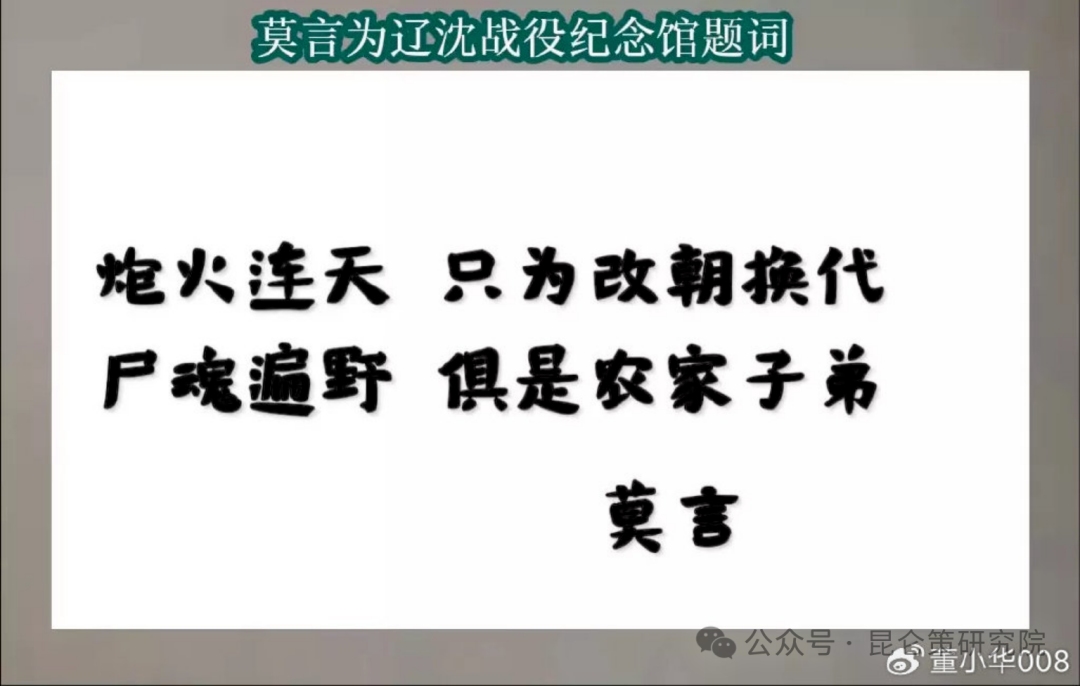

与这个结论相互印证的是,莫言在为辽沈战役纪念馆所作的留言。

莫言在留言中写道:

炮火连天,只为改朝换代。

尸魂遍野,俱是农家子弟。

长期以来,人们都对莫言的留言感到莫名其妙,不知莫言如此眼光评价伟大的人民解放战争,内心是何意?顾凌英老师在昆仑策发文讲得很透彻:

莫言的这个题词,的确是很典型地公开暴露了他敌视和反对中国共产党、中国人民和中国革命的反动立场和态度。

“炮火连天,只为改朝换代;尸魂遍野,俱是农家子弟。”这八个字,非常阴险、十分恶毒。

“改朝换代”?我们改掉的是国民党蒋介石所代表的封、资、帝在旧中国的一切反动统治“朝代”,换来的是无产阶级领导的工农劳动者当家作主的“新天”,这能与旧中国剥削阶级统治的“改朝换代”同日而语吗?难道中国共产党领导的人民解放战争是和剥削阶级统治“改朝换代”一样,只是为自己打江山,而不是为了让人民坐天下吗?!

“农家子弟”?难道不区分是人民的革命战士,还是反人民的反动派?革命战争的“尸魂遍野”,难道不值吗?想想国民党反动派屠杀了多少共产党人、革命战士和革命群众,我们的解放战争就是为了结束这种反动阶级的残酷统治,换得人民的解放与和平幸福。为人民而牺牲,死的光荣;替反动派卖命,死的可耻!

根据中国军网提供的历史资料,三年人民解放战争中,人民军队共计牺牲26万将士。这些牺牲的指战员,大部分都是农家子弟。现在问题来了,他们为什么甘心粉身碎骨,为推倒三座大山而献身?其实在我看来,这并不难解释,其实根源还在于土地。

土地是农民之根,农村实行土改后,获得土地的大批农家子弟踊跃参军,他们参军的动机非常朴实,那就是保卫胜利果实,不能让以蒋家王朝为靠山的还乡团反攻倒算,重新夺回已经属于自己的土地。

解放军中不乏国民党军被俘和起义人员,他们经过阶级诉苦教育,特别是听说自己在解放区的家分得土地后,都迅速转变成坚强的革命战士。

然而这些为保卫土地主权而牺牲的战士,被莫言解读成仅仅是为了”改朝换代“而献祭的炮灰。这在逻辑上解释了莫言内心对土地革命的切齿痛恨,在这种阴暗心理的主使下,莫言写作《生死疲劳》的动力源泉便有了!

这也解释了莫言为什么会在他的小说《丰乳肥臀》中,描写解放战争中,一系列抹黑解放军的情节。

如:解放军指导员打支前民夫王金的嘴巴子,逼得剃头匠王超上吊自杀。

如:解放军溃兵抢劫老百姓,解放军小战士不愿意当炮灰而含枪自杀。

如:解放军强占了一位老太婆的家,逼得老太婆睡在棺材里并且逝去。

莫言利用小说渲染土改的所谓“残酷真相”,完全不顾及某些个案现象产生背后的复杂原因,一味地做简单化政治解读。这种政治解读导致作品演变为控诉小说、社会批判小说,却又不能深刻而准确地反映历史真实。

由于这种政治性解读的掩盖,导致共产党领导穷苦农民反对剥削、翻身做主是善举的正确认知被颠覆。这导致许多读过莫言《生死疲劳》的人,认为小说对土改的解读是原汁原味的,是和盘托出的,是力求还原真相的,是作品的历史厚度和深度。

在这里我要“呵呵”了!他们的这些见解,颇有只见树木、不见森林的意味,殊不知莫言的用心是叵测的。他是通过牲畜道的眼光,来看待新中国建立以来的历史发展演化的场景。

《生死疲劳》中所发生六道轮回其实就是一个历史循环,寓意庄家轮流坐庄,暗示在历史轮回中,“胡汉三”还会回来。

在社会领域的思想博弈中,谁的思想意识形态占统治地位,谁就会主动担负起维护自己本阶级利益的责任。谁说没有阶级斗争?现在的问题是,树欲静而风不止,你不想提阶级斗争,他们却想翻历史旧账,总想把人民赴汤蹈火所建立的政治秩序用乾坤颠倒的方式反转过来。

(作者系昆仑策特约评论员;来源:昆仑策网【原创】修订稿)