董小华:莫言“用小说反党”是板上钉钉,这可不是文学虚构!

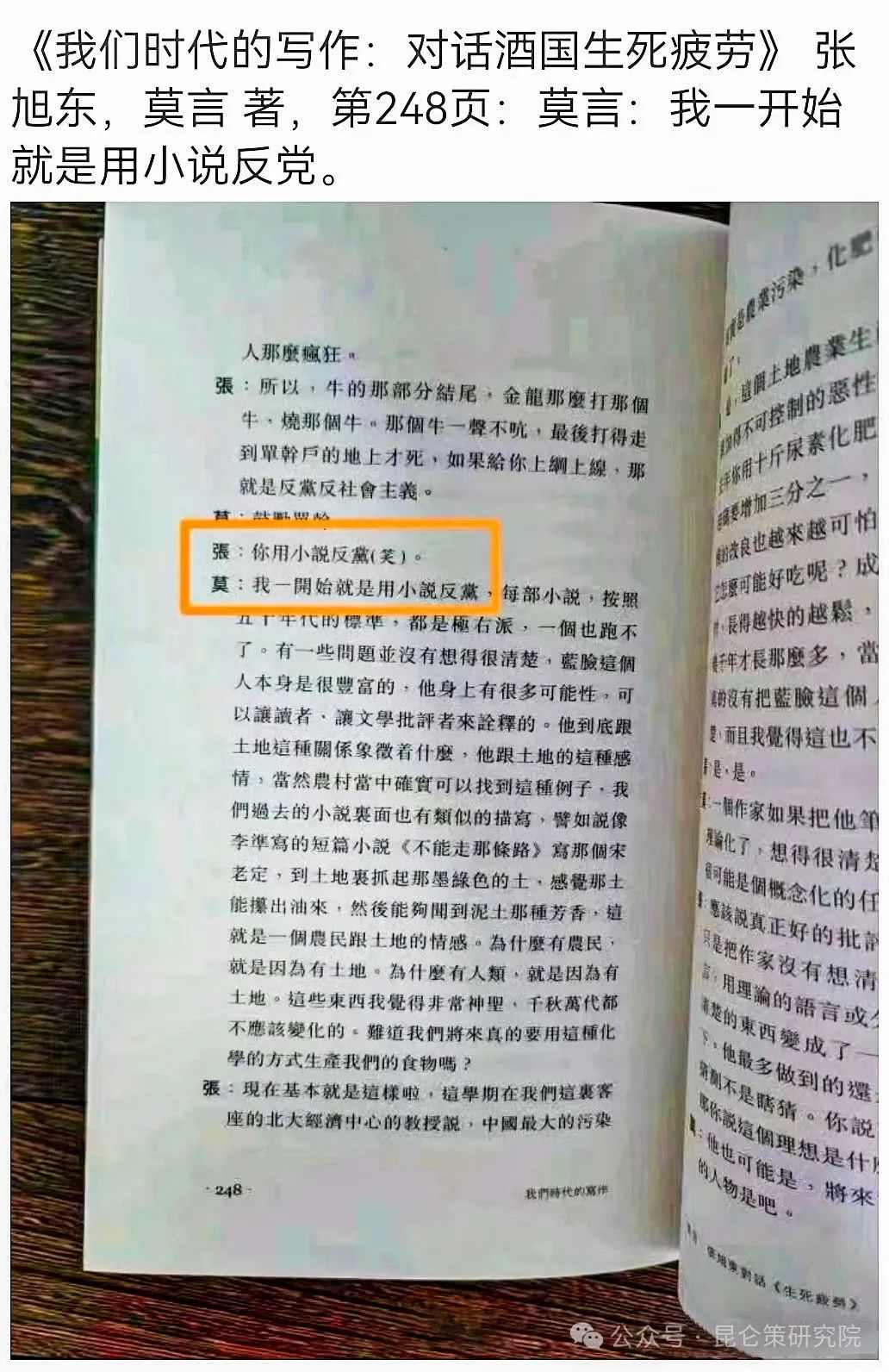

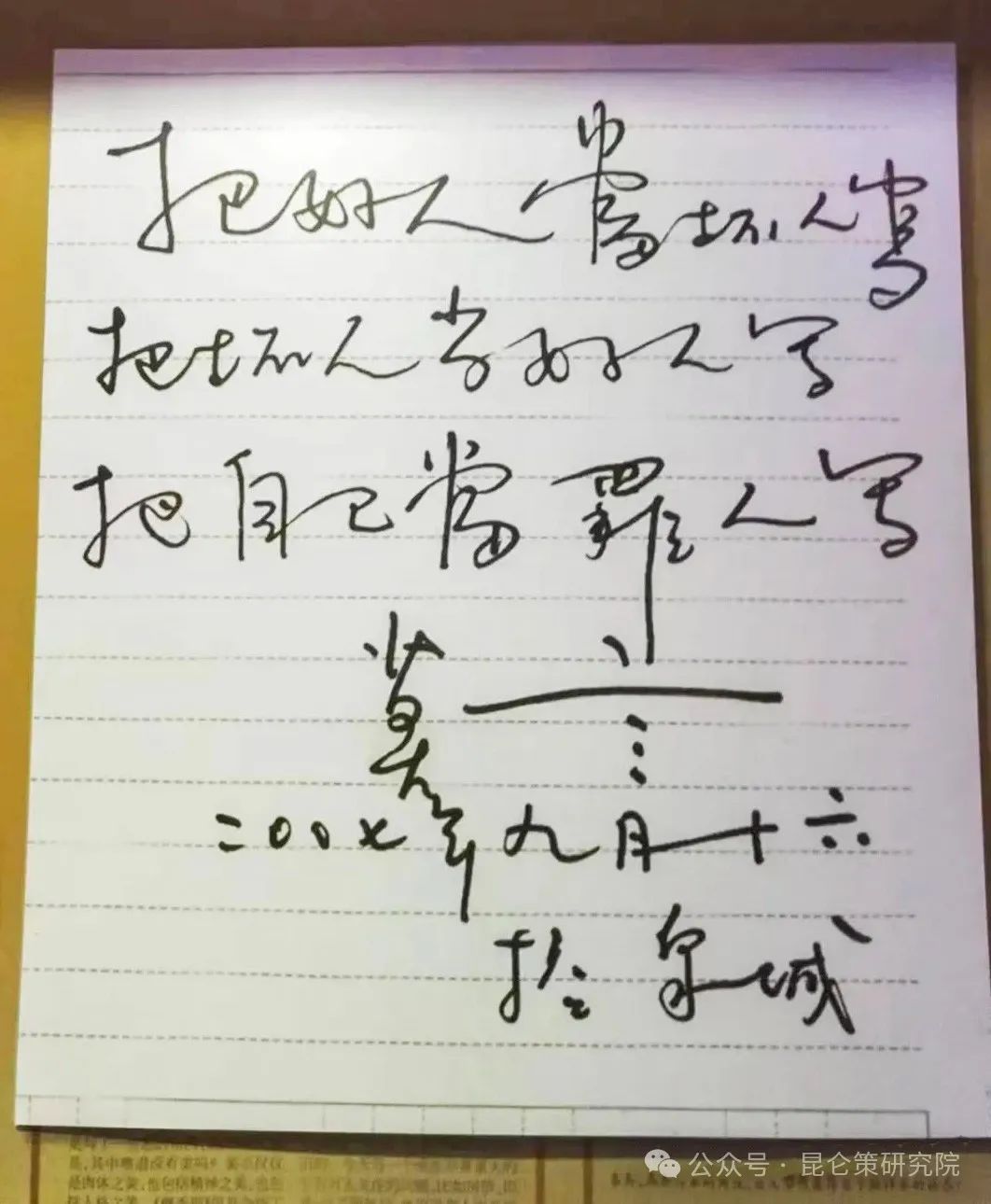

在张旭东和莫言共著的《我们时代的写作:对话〈酒国〉〈生死疲劳〉》(以下简称“对话”)一书中,莫言回答张旭东询问时直言:“我从一开始就是用小说反党”。

张旭东问莫言:“你用小说反党?”

莫言答道:“我一开始就是用小说反党,每部小说按照五十年代的标准,都是极右派,一个也跑不了……”

从这个“对话”中,大家都能感受到,莫言够坦诚的。然而莫言用“五十年代的标准”对他的反党加以条件限制,言下之意就是,他“用小说反党”,以现今的价值取向来看,是可以“翻案”的。但是无论莫言对他的话如何铺垫,莫言“用小说反党”也是板上钉钉的。因为这可不是什么莫言的文学创作虚构,而是他与张旭东在2010年1月17日于北京大学勺园五号楼中双方对话的实录,且得到他毫不隐晦地公开认可并正式出版。其原因,无非是莫言认为,他“用小说反党”,不但无罪,而且有功。

对于这个定性,莫粉们当然是不认可的。

有一篇为莫言反党作开脱的文章,名曰《又一句断章取义:莫言“我一开始就是用小说反党”》。该文作者认为:“说莫言用小说反党是不能成立的,是对莫言文章的断章取义”。然而无论莫言还是莫粉们,他们的掩盖,都是在逻辑面前的裸奔!换句话说,他们的诡辩是不符合认知逻辑的。

莫言给出的根据无非是,他写小说反对土改、反对合作化、鼓励单干,因为现在农村“联产承包”就是“单干”,这说明过去共产党搞土改、搞合作化都是错误的,他“反党”是改开后的政治正确。

且不论改开后我国农村“联产承包”改革,并不是对合作化和集体经济的否定,在性质上也不同于土改后、合作化前的“单干”(参见顾凌英老师《莫言说自己“用小说反党”名副其实!》一文)。其实,莫言反对的不只是50年代后的合作化,而首先反对的是50年代前的土改;莫言维护的也不只是土改后的“单干”,而首先维护的是土改前的封建地主土地私有制。他(以及他的粉丝)以为否定“五十年代标准”就成为今天“政治正确”的根据,是根本站不住的!

在我看来,莫言是在玩避实击虚、暗度陈仓的鬼把戏。他拿出的这种“根据”,是想轻描淡写地掩盖自己反党的真正动机。这种动机,就是通过否定共产党领导人民进行的土地革命和社会主义改造的正当性,来否定中国共产党的全部革命历史,否定中国共产党的正当性。

下面我们重点就土改问题来分析。因为在莫言笔下,共产党土改就是破坏了农村农业生产力。

对此,在“对话”中莫言是这样说的:

“按照共产党自己的土改政策和做法,土改是寻求一个整体性的解决,不是单就经济说经济,分浮财。如果单就经济来说,翻身就没有积极意义了,它和生产之间就成为了矛盾,破坏农村原始积累,并且使农民无法安心生产。”

对此,一个莫粉谎话连篇地应和道:

“土改的代价也极其惨重。由于左倾严重,导致农村中代表先进生产力的精英群体中绝大部分家庭丧失可持续发展生产条件,致使农村生产力直至1978年,还很多地方没有完全恢复到抗战前水平。”

这个莫粉用这种卑劣的谎言来呼应莫言。表面上看,他貌似帮莫言给共产党所领导的土地革命补了一刀。实际上,在事实面前,莫粉反倒帮了莫言一个倒忙,当了莫言的猪队友。

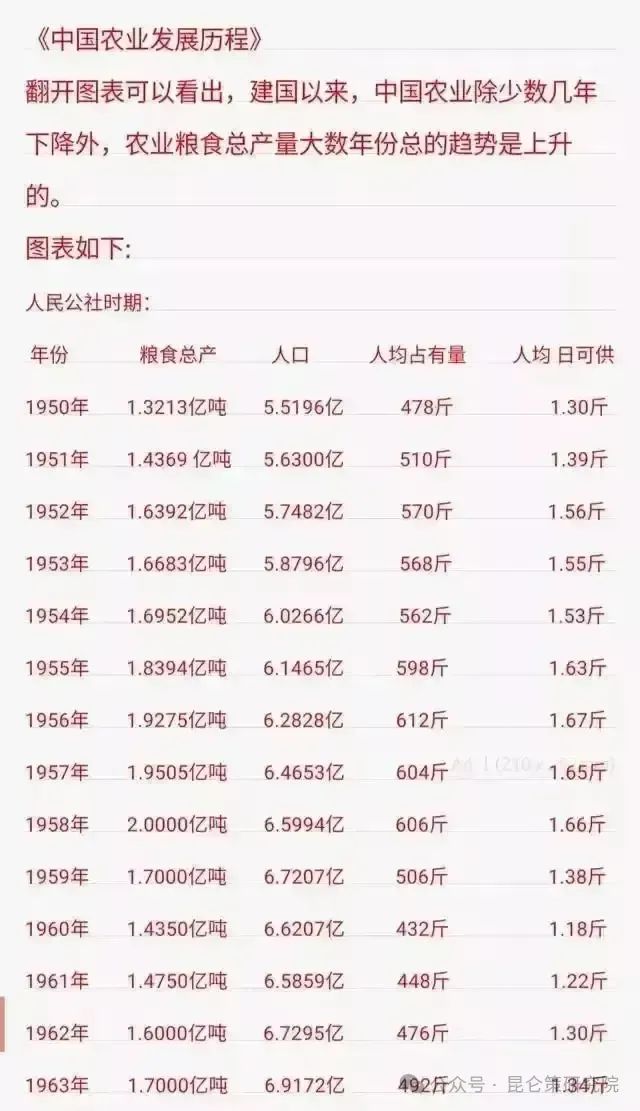

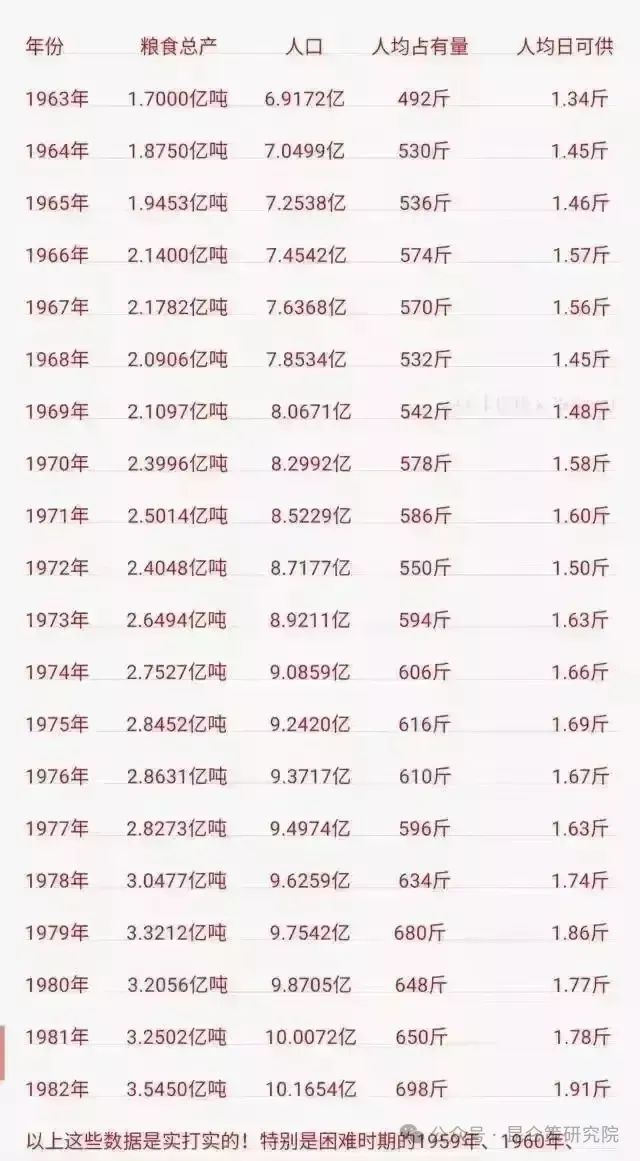

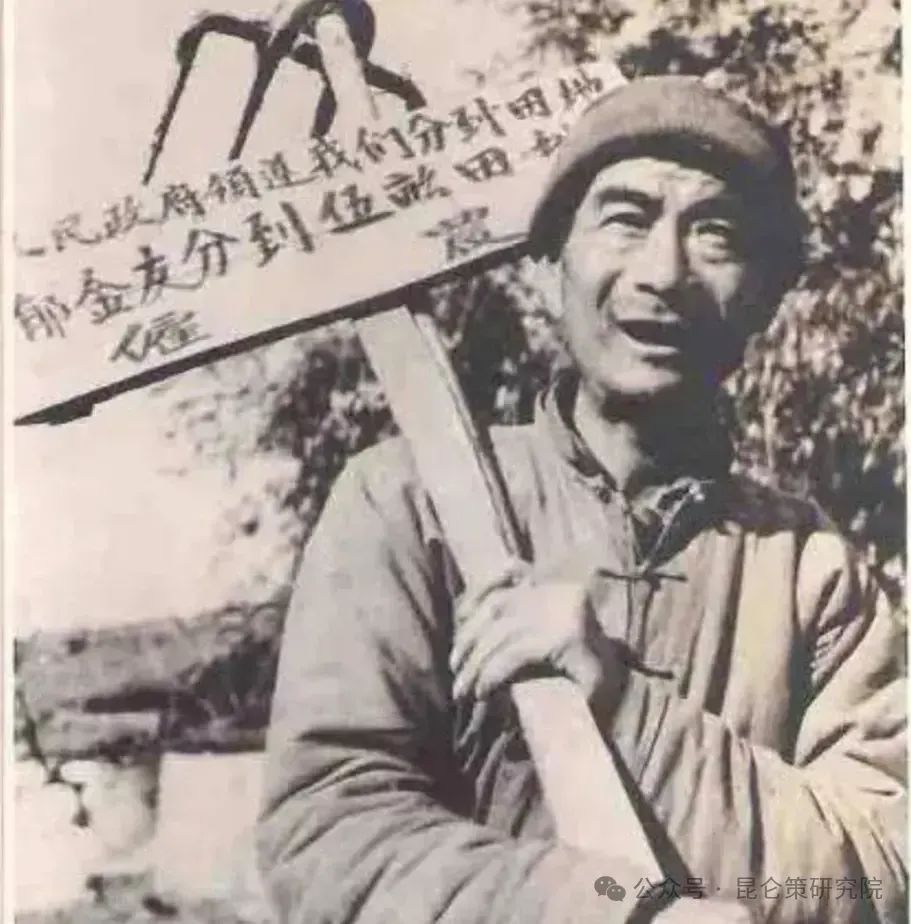

事实是,旧中国在1949年未土改前,中国全年粮食产量仅1.13亿吨,年人均粮食可分配量仅416斤,扣掉种子、饲料等,人均消费原粮不及1天1斤,当时的中国人口仅5.4167亿人,而当时中国人的人均预期寿命仅35岁。

然而土改后的中国,到了1956年,全国粮食产量已达1.93亿吨,在人口增加一亿的前提下,人均粮食占有量增至614斤,人均日可供粮食1.64斤,突破600斤大关,达到了国际热量安全线标准。

而新中国的粮食产量到1952年就已经超过解放前粮食产量最高年份的1936年,1936年粮食产量是1.5亿吨。1952年粮食产量是1.6亿吨。之后仅三年自然灾害的1960年和1961年这两年没有超过1.5亿吨,其它年份则远超1936年的粮食产量。因此,这位莫言的粉丝所谓“致使农村生产力直至1978年,还很多地方没有完全恢复到抗战前水平”的谎言是不堪一击的。

1978年,中国人口增加已经接近10亿,虽然比解放前增加近一倍人口,然而人均粮食占有量依然达到了国际热量安全线标准。

这难道就是莫言所讲的所谓“单就经济来说,翻身就没有积极意义了,它和生产之间就成为了矛盾,破坏农村原始积累,并且使农民无法安心生产”?

可见莫言是有意污蔑中国共产党所领导的土地革命,这难道不是反党?

“客观是事物的本来存在状态”,而从我所提供的证据来判断,结论是:

中国共产党所领导的土地改革,解放了农村生产力,提高农民积极性。通过土地改革,农民从封建土地制度的束缚中解脱出来,获得了土地和其他生产资料,因此极大地提高了农民的生产积极性和政治热情,促进了农村生产力的显著提升。

这个结论是板上钉钉的,是事物的本来存在状态。

因此说,莫言所谓土地改革“破坏农村原始积累,并且使农民无法安心生产”,是恶意诽谤中国共产党土地革命正当性的反党行为!这个结论是符合认知逻辑的,完全不存在莫粉所谓的“断章取义”问题。莫言反党是实锤的。

莫言在与张旭东的“对话”中说:

“土地改革的问题,现在我也很难判断到底有没有必要,但是根据我的家族里面的人讲,是没有必要的。你们都知道,《丰乳肥臀》里面不是写过一个“张生”吗?实际上就是康生。过去我们山东地区的电影里描写过“还乡团”,1947年国民党重点进攻山东,像潍坊北部地区,我们县北边,一天晚上杀了两千二百多个共产党的基层干部。为什么呢?因为土改中执行了极左政策。当时康生提出了一个口号,叫“抹血政策”。有些村子里有恶霸地主,但是大部分的地主是靠劳动致富,勤俭起家的,没有苦主,没有冤头债主,而且跟乡邻保持了亲密的、受尊敬的关系。土改的时候,白天分地主家的浮财,你的牛分给张三家,驴分给李四家,所有的家具、八仙桌分给谁家,到了晚上,分了东西的老贫农又把东西给送回去了,一见面就说,大爷,对不起,没办法,白天我也不敢不要。后来每个村里“拔高草”,标准不一样的,像山东的贫困地区的村子里,你有十亩地,在这个村子里,你就是地主。另外的一个普遍富裕的地区,贫农可能也有十亩地,并不均衡。不是全国一个标准,而是根据每个村庄的标准。普遍贫穷,哪怕你比别人过得好。”

在莫言的口中,还乡团一天晚上杀了两千二百多个共产党的基层干部,是因为这些共产党的基层干部,在土改中执行了极左政策。莫言的这些话靠谱吗?根本就不靠谱!

问题在于,无论土改工作队通过什么方式剥夺地主对土地的统治地位,地主还乡团都不会放过土改基层干部!因为他们组成还乡团的目的,就是回乡反攻倒算来的,无论你用的方法是左还是右,你都剥夺了他们对土地的占有权,他们能不血腥报复吗?

莫言的小说向来都是自相矛盾,自己不能自圆其说。在莫言的笔下,一方面中国是猪和驴的世界,中国人都是贪婪无比毫无人格的,一方面怎么会有好心还回地主的财物的?这说明,莫言的话总是不靠谱的。

虽然莫言说“讲真话毫无疑问是一个作家宝贵的素质,如果一个作家不敢讲真话,那么这个作家就势必要讲假话。”然而莫言在他的写作上是怎么做的呢?

其实莫言自己有时倒也很坦诚,他在《虚伪的文学》中说过这样一段话:“小说是虚构的作品,开宗明义就告诉读者:这是编的。散文、随笔是虚伪的作品,开宗明义就告诉读者:这是我的亲身经历!这是真实的历史!这是真实的感情!其实也是编的。”

莫言是如何通过谎言编织中华民族和中国共产党的呢?

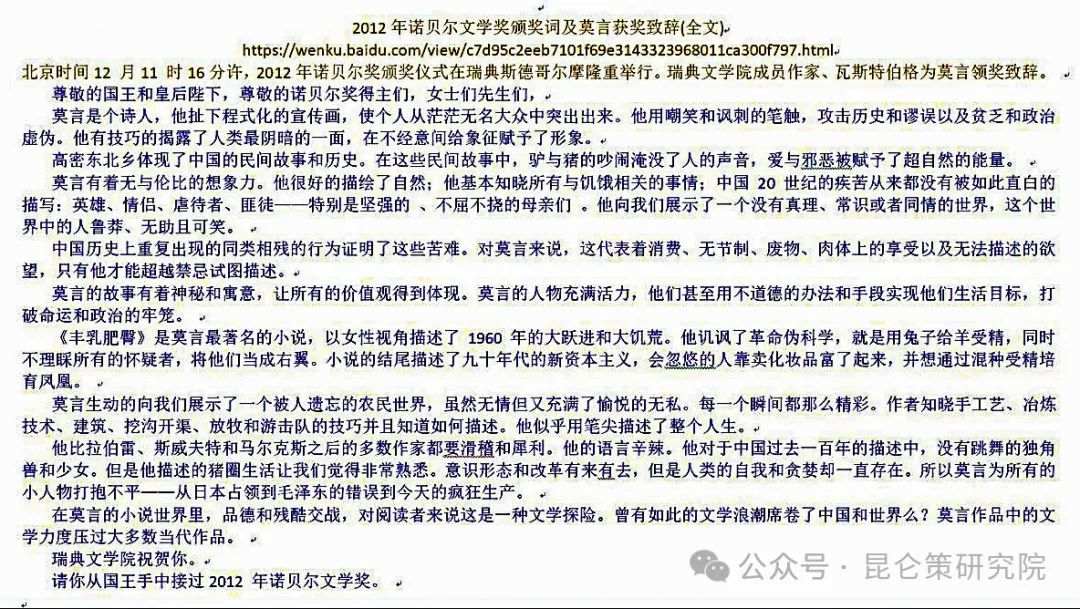

瑞典文学院很坦诚,他们在诺奖颁奖词中说:

“莫言的故事都伪装成神话和寓言,将所有的价值观置于故事的主题中。在莫言笔下的中国,我们从来没有遇见过一个理想具有合乎标准特征的公民。”

在外国人的眼里,中国没有一个好人,这倒是拜莫言的作品把黑的写成白的,把白的写成黑的所赐。

莫言在他的演讲《喧嚣与真实》中说过这样一段话:

“过去演讲很少写稿,这次非常认真地准备了半个上午。主办方昨晚通知我,要在上台前给我化妆,后来我拒绝了,因为我想化妆是可以把白的变成黑的,也可以把黑的变成白的,但是不可能把丑的变成美的。”

然而莫言何尝不是他小说的化妆师?就像他说“文学不为唱赞歌”一样,其实莫言文章和小说中的赞歌比谁唱的都多,他不仅给还乡团唱赞歌,而且也给日本鬼子唱赞歌。所以无论莫言的话如何自相矛盾,都是为了自圆其说,所以莫言的话基本都是谎话连篇。从中也印证了,莫言反党小说也是这样写出来的。

然而事实是,在土改前,土改工作队都会向贫苦农民做思想教育工作,提高他们的阶级觉悟,让他们懂得地主的土地是怎么来的,知道贫雇农为什么辛勤劳作却依然穷困潦倒。当贫苦农民觉悟后,还能回头主动地把翻身解放获得的成果给地主返还回去吗?能!因为有些胆小怕事的贫农怕被还乡团进行阶级报复,他们为了自保,不得不把分到手的土地和浮财偷偷地返还给地主。这种事情史料上都有记载。

如:刘邓大军进入大别山区搞土改时,由于大别山区在红军时期是红四方面军的根据地,所以在红军时期就搞过土改,然而红四方面军长征离开根据地后,当地老乡遭受到地主武装血腥残酷的报复。所以当刘邓大军再次进入大别山建立根据地并且搞土改时,贫苦农民因为心有余悸,所以搞起了假土改。贫雇农把地主的地也分了,浮财地契也拿回去了,但却偷偷地保存好,然后等地主回来了,就立即把浮财地契又还给地主。

再比如,由袁占先编写,中国人民解放军出版社2009年出版的图书《东北大剿匪记实》中,对贫雇农担心土匪还乡团报复有着真实的描述,其中一段讲述的内容:

“海林县女县长对政委王希克讲:海林北夹皮沟一带,有一股土匪活动频繁,那里的群众发动不起来,土改不好搞……

原来,从海林镇来的土改队一到夹皮沟,信就传到了座山雕的耳朵里。他派土匪窜进了夹皮沟,进行宣传破坏,讲共军是“兔子尾巴长不了!”“都是自家的人何必抢田分东西!”“国民党来了后,谁分东西要杀头。”闹的只有30来户的夹皮沟人心慌慌,结果夹皮沟的土改运动发动不起来,原来是座山雕在幕后捣的鬼。”

所以说,真相不像是莫言所讲的那样,是因为“地主太善良了,贫苦农民感恩戴德,不忍心分他们的东西。”

我不否认世间有一部分善良的地主,但是受其恩惠的贫苦农民对于这种地主的保护方式和莫言所讲是不一样的,如莫言的大爷爷,因为行医而免于被斗争。

莫言在与王尧对话时,自己就说过:

“那时我因为组织‘蒺藜造反小队’被赶出校门,干农活又不中用,便有许多时间泡在大爷爷家。名曰学医,实则是泡在那里看热闹,听四乡八屯前来求医的人说一些逸闻趣事。大爷爷是地主成分,只因为有医术,土改时才免于一死。解放后政府对他特别照顾,没强制他下田劳动,允许他在家里坐堂行医。”

可见土改工作队和翻身农民对待普通地主和恶霸地主是有明显区别的。

事实是,土地改革中被杀的地主大多数都是劣迹斑斑的恶霸和汉奸之流。只有少数无劣迹地主,因为个别土改工作队对土改政策的理解有偏差,而被误杀。然而这些偏差不是土地改革的主流,只是土改初期某些地方的工作失误,属于后来被纠正的支流。莫言用放大个别的方式否定整体,这种舍本逐末,绝对是怀有恶意的。

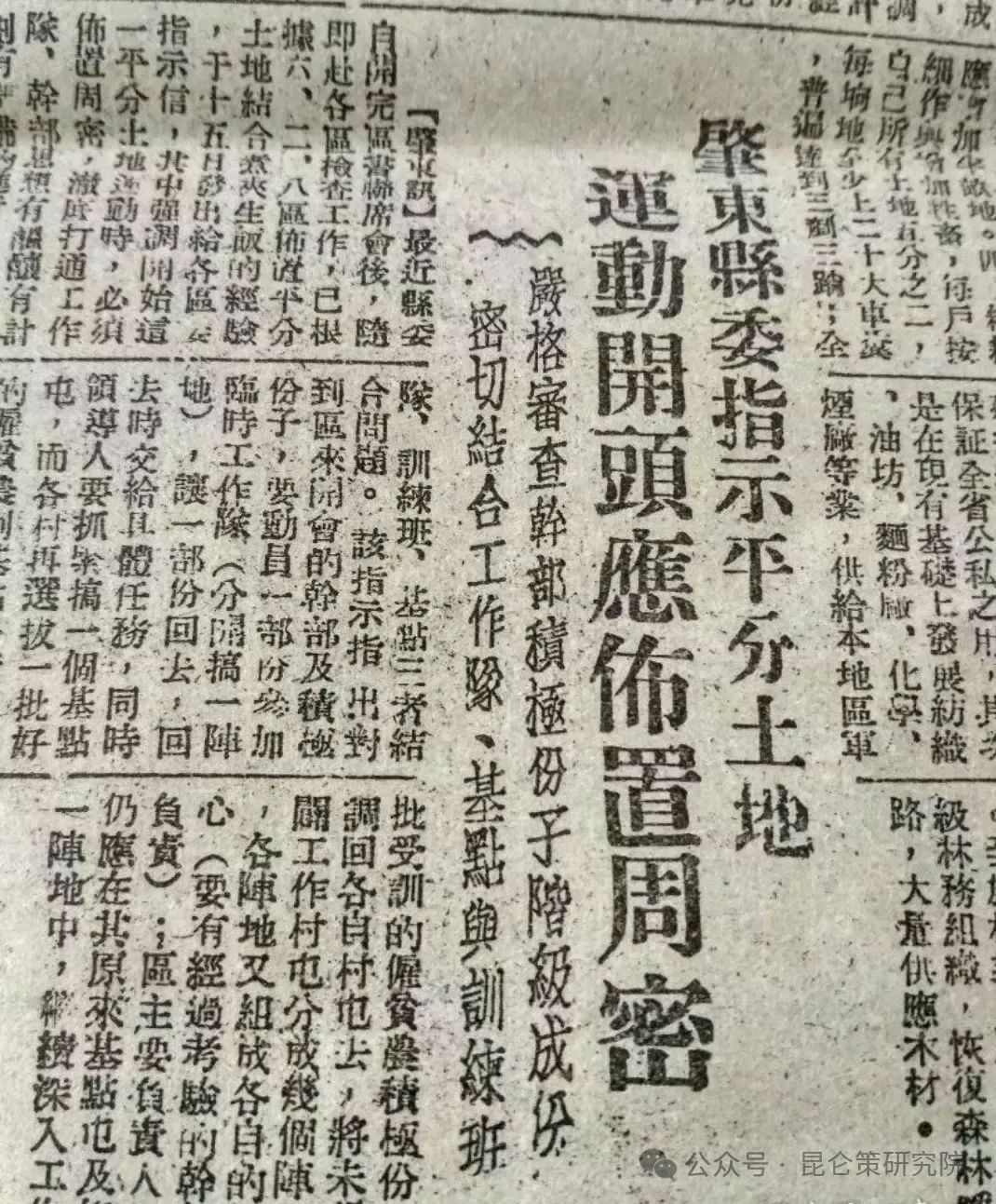

当时的实际情况是,根据党中央有关土地改革政策精神,提出正确掌握“依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产”的土地改革总路线。结成广泛的社会阶层各民族、宗教的统一战线,保护工商、畜牧业,保留富农经济,区别对待地主,正确执行党的民族宗教政策,妥善处理民族矛盾和纠纷。

虽然土改政策在实际执行过程中,各地确实也出现了一些过激行为,但这绝不是主流。为了纠正土地改革中出现的偏差。1948年1月中旬,毛主席在审阅任弼时在西北野战军前委扩大会议上的讲话《土地改革中的几个问题》中指示:

“我们必须按照实际情形去划分阶级,进行土改,决不可将本来不是地主富农的人们人为地划成地主富农,错误地扩大打击面,打乱革命阵线,帮助敌人,孤立自己。这是一个极端重大的问题,必须引起全党同志的注意。”

“一切解放区的领导同志们及所有从事土地改革工作的同志们均必须严肃地检查这个划成分的问题,公开地明确地改正自己所犯的错误。哪怕只是划错了一个人,也必须改正。”

“这些侵犯中农利益,不照顾中农,排斥中农的倾向是非常危险的,是一种反马列主义的极端的‘左’倾冒险主义倾向。”

“无论如何,只应该把打击面放在真正的封建剥削阶级的范围以内,绝对不许可超出这个范围。在人民解放军所到的原先是国民党统治的地方,打击面还要缩小些。在那里,首先只打击大地主、豪绅、恶霸,地主武装,保甲制度,特务分子,依照战争胜利和根据地巩固的情况,依照群众的觉悟程度与组织程度,逐步地发展到消灭全部封建制度。”

我们反对乱杀人,“多杀人是不能解决任何问题的。我们的任务是解决问题,解决如何消灭帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫和剥削,将中国建设成为独立的强盛的人民民主共和国这样的问题,除了在战争中在火线上必不可免地要杀死许多敌人以外,多杀了人,杀错了人,不但不能解决问题,而且可能推延问题的解决,甚至可能引导到 革命遭受暂时的失败”。

1月15日,毛主席在参加西北野战军前委扩大会议时讲到:

“地主阶级当作一个阶级要消灭,当作个人要保护。地主阶级、旧式富农占农村人口十分之一,有三干六百万人,这是一个财宝。我们废除他的私有权,但我们要他这个人,分土地给他,让他生产,这是社会的劳动力。对地主要安置好,安置不好出乱子,不可能胜利。至于土改中的打人杀人,我们共产党人主张不打人,打人是野蛮的方法。杀人越少越好,尽可能不杀,那些罪大恶极的群众痛恨的大特务大汉奸可以杀。”

1月18日,毛主席为中共中央起草的《关于目前党的政策中的几个重要问题的决定草案》(又称“中央一月决定”)中说:

“对于那些同我党共过患难确有相当贡献的开明绅士,在不妨碍土地改革的条件下,必须分别情况,予以照顾。”

“必须将新富农和旧富农区别开来,地主和富农中的恶霸与非恶霸区别开来。”“土地改革的中心是平分封建阶级的土地及其粮食、牲畜、农具等财产(富农只拿出其多余部分),不应过分强调斗地财”。

为了进一步避免在大规模的土地改革运动中出现打击面过广的倾向,毛主席主张:

“可以采用孤立地主、不动富农、保护中农、稳定民族资产阶级的措施来保障土地改革的稳妥推进”;“由征收富农多余土地财产的政策改变为保存富农经济的政策”。

综上所述,我们可以明确地感受到,那时期的毛主席和党中央对土地改革的政策,拿捏得非常有分寸。

而莫言把个别地方个别人所犯的“左”倾错误强行加罪于整个中国共产党,其所产生的效应就是借支流否定主流,直接把整个中国共产党都妖魔化了。莫言最擅长的写作笔法,就是通过放大式渲染,把好人往坏人方面写,把坏人往好人方面写,这一点莫言也坦言不讳。结果就是把共产党往法西斯党方面写,把侵华日军往人性化方向写,结果就是消解了中国共产党的正当性,这难道不是反党?

正如我们处在改革开放时期,在这一时期,我们能因为下级在执行改开政策过程中出现偏差,就矢口否定改革开放的进步作用吗?不能。同理,如果认识上不实行双重标准,那就决不允许利用土地改革初期出现的政策执行偏差所导致的个别地方个别事件,来否定土地改革的历史进步作用。如果谁不能将对二者的认识一碗水端平,那自然就是居心不良。

中国土地革命的正当性,从孙中山提出“平均地权”开始,就已经确立起来。

中国的无产阶级及其政党中国共产党,明确地提出并且领导农民完成了这个任务。反封建,最根本的是要消灭封建制度的经济基础,即地主阶级封建剥削的土地所有制。离开废除这种土地所有制的斗争,单纯反对封建思想和文化,是不可能彻底的,不可能动摇封建制度的基础。所以,废除了这种土地所有制,消灭了封建制度的经济基础,才能为发展生产力打下巩固基础。而莫言却无视我党领导的土地革命对中华民族发展所起到的促进作用,一味地通过文学手段颠倒黑白,并且通过他的歪理邪说,无耻地将这种抹黑正当化,并且得到体制内一些人的认同。

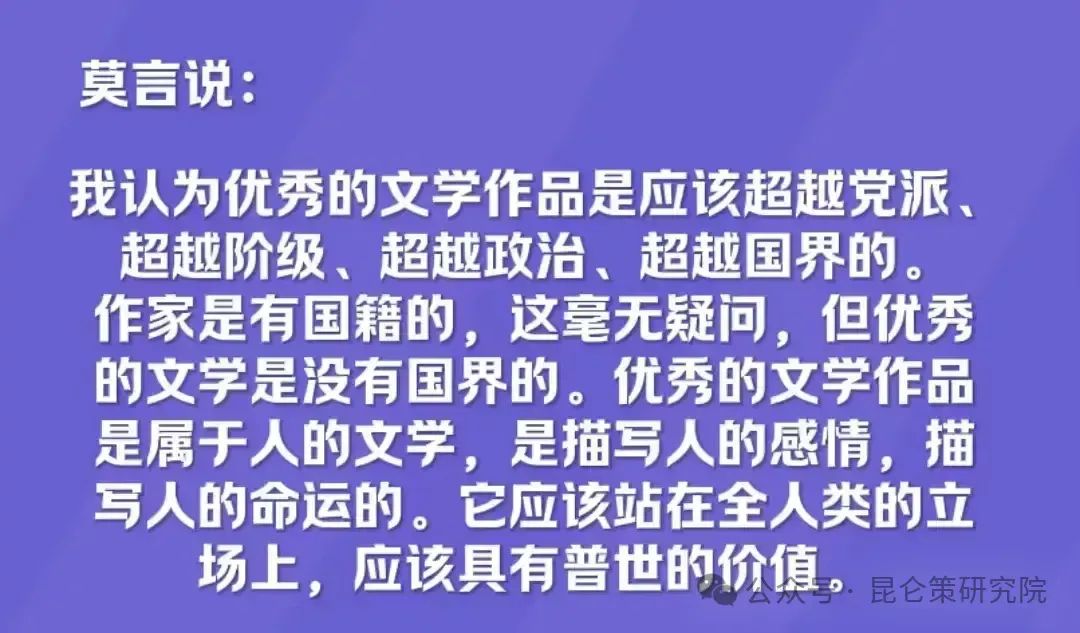

莫言在获得诺奖后的媒体见面会上说:

“今天再看《在延安文艺座谈会上的讲话》,确实有巨大的局限,过分强调文学与政治的关系,过分强调文学的阶级性而忽略了文学的人性。”

事实是,莫言小说的阶级性和政治性宣示,倒是十分明显的。

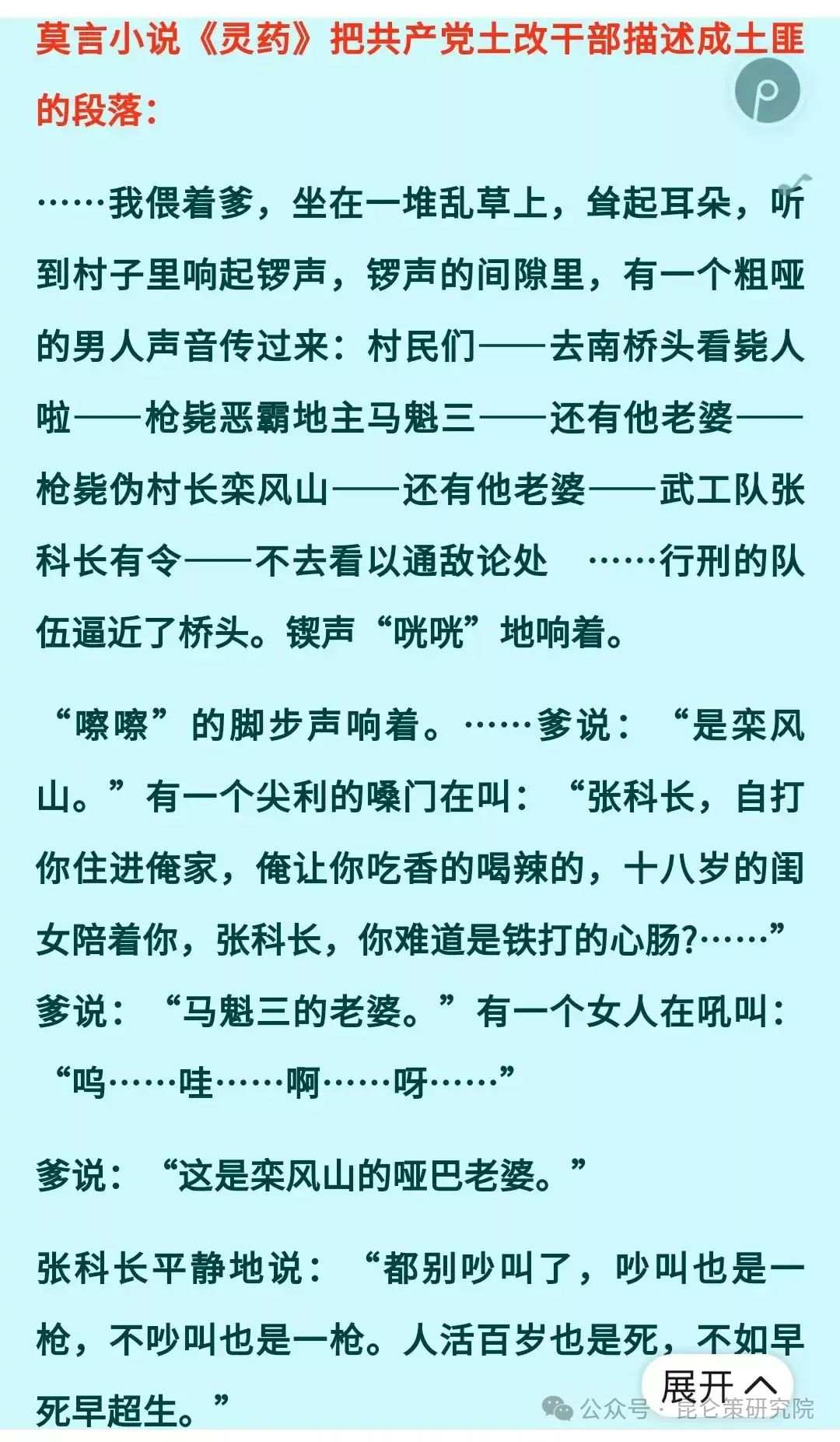

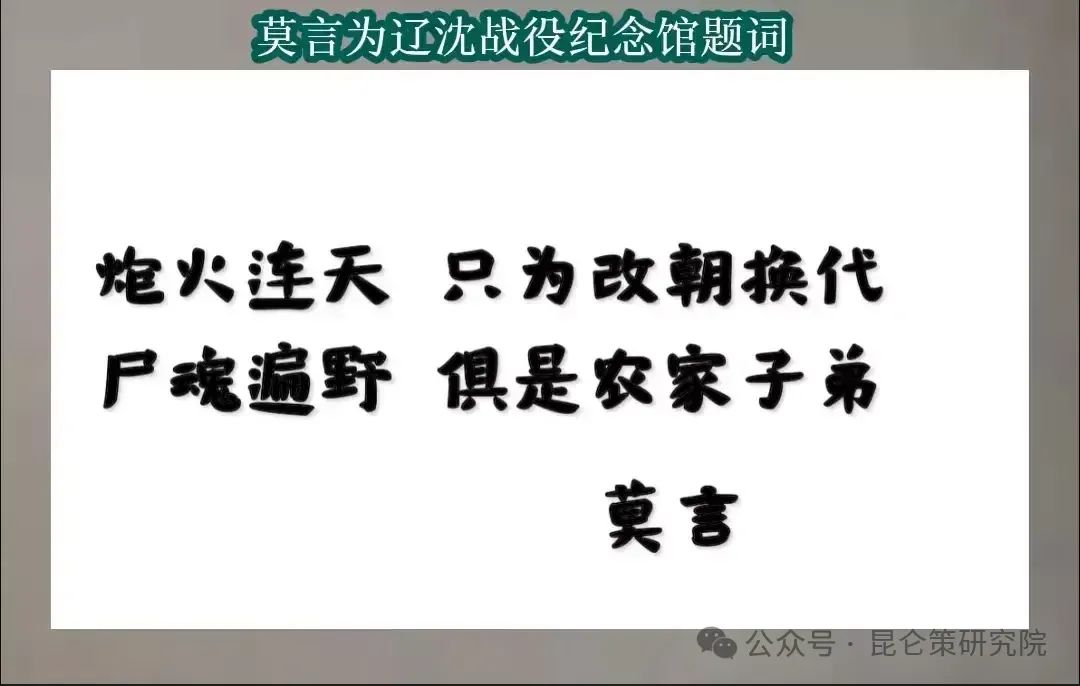

莫言对中国共产党的诋毁,绝非有人为他狡辩的那种“魔幻体写作的夸张手法”,而是在文体中隐藏杀人诛心的钢刀,意图用割裂历史的方式,半露半藏地选择性描述共产党土地改革的负面信息,以实现他写反党小说的真实目的。因此,我们才会时不时地看到,在他的一些小说中,会出现对中国共产党领导的八路军和解放军的一些污蔑性的描写或用词。

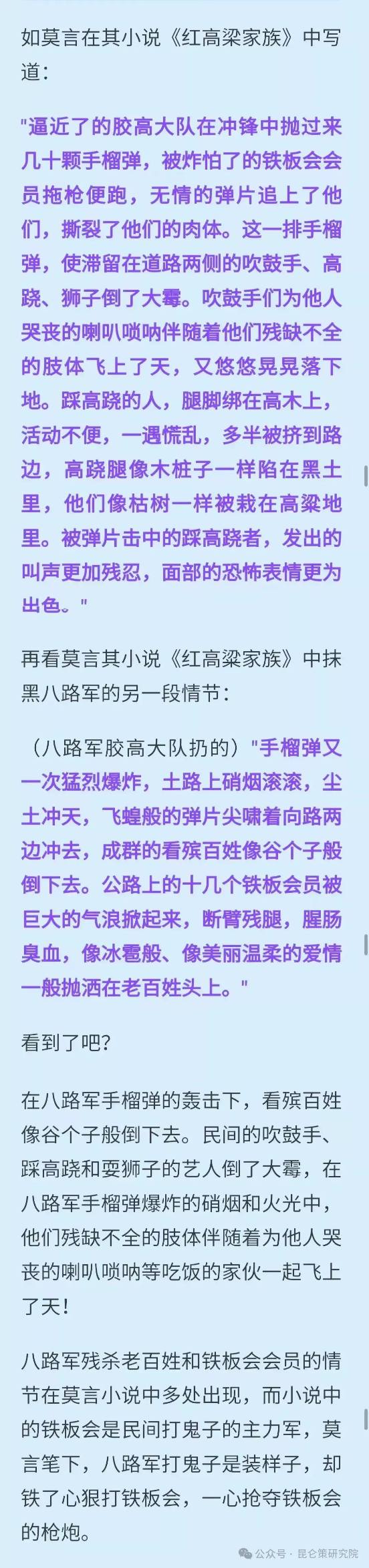

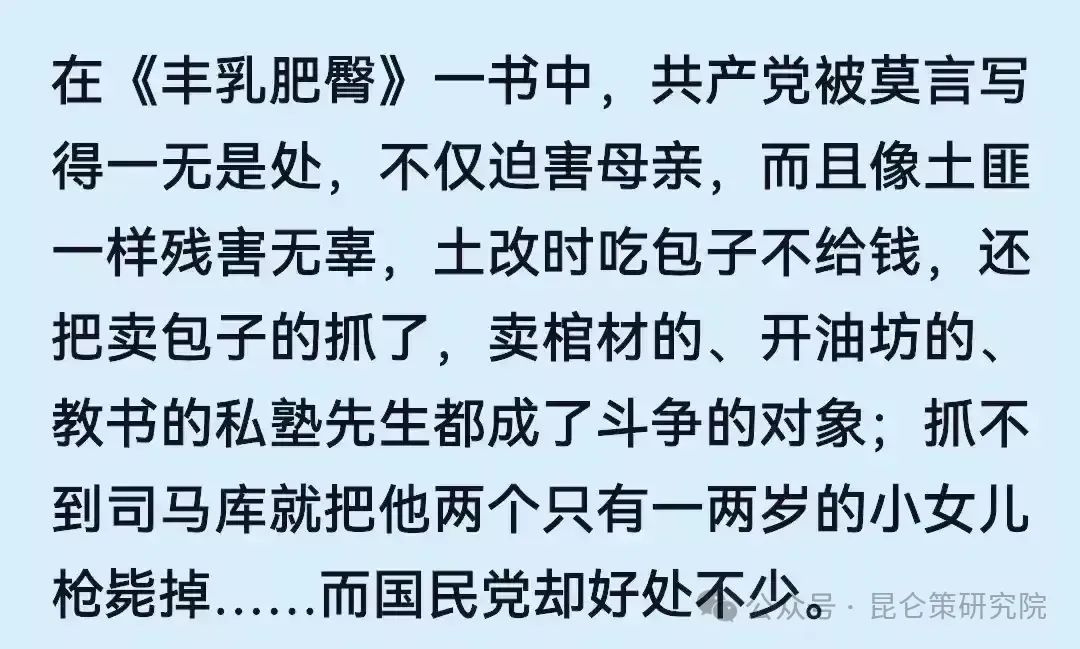

如:莫言在《红高粱家族》中对八路军用手榴弹屠杀老百姓的描写,在《丰乳肥臀》中对解放军欺压老百姓的描写。

而莫言对中国共产党所领导的革命斗争是切齿痛恨的,他对土地革命和人民军队的诋毁,不是建立在事实依据的基础之上,而是建立在以偏概全、罗织捏造的基础上,所以才会引起广泛的质疑。

如果这都不算铁证,那天底下还有铁证可言吗?铁证都不成证据了,天底下的法院还能开得下去了吗?

在莫言与张旭东的“对话”中,张旭东问莫言:

“你觉得写作的时候,作者基本上是以一个旁观者的立场、态度写,还是作为一个参与者来写?”

莫言回答道:

“我觉得我是陷入得很深的,从来就不是旁观的立场,而且自己恨不得跳出来说话。像《天堂蒜薹之歌》里边那个所谓的军事院校的政治教育,就是我自己跳出来在讲话。《生死疲劳》里边,像蓝解放这个人物就有很多我个人的影子。《酒国》里边也有很多地方都是我自己跳出来说话。每一部小说里边,我觉得一个作家都不可能是以一种纯客观的态度来写作,像那种所谓零度的描写。因为你构思之初,必有一个很大的事件刺激你去写。你只有感到有很多话要说,憋得实在受不了了,那就借人物之口,实际上还是把个人的思想体现出来。”

可见莫言是借小说来阐述他自己内心中的真实思想和价值取向,而不是魔幻戏说。他在小说或谈话中所表露出来的价值取向和阶级立场,完全不是他自己所标榜的“超越党派、超越阶级、超越政治、超越国界的”,是“站在全人类的立场上”,而确确实实是如他所自白,是“陷入得很深”,“从来就不是旁观的立场”,是“借人物之口,实际上还是把个人的思想体现出来”,也就是“用小说反党”,表达出与中国共产党的立场完全相悖的政治立场、政治观点和政治态度。

做为一个党员,他完全从根本上违反了《中国共产党纪律处分条例》中的如下规定:

1. 严禁公开发表反党言论

2.严禁妄议中央大政方针

3.严禁公开丑化党和国家形象

4.严禁制作、贩卖和传播反党读物和视听资料

......

98.严禁违反公序良俗

99.严禁违反社会公德

即使现今在多元文化观念的围剿之下,以一息尚存的正确价值观的视角来看这件事,莫言通过他的一系列小说和谈话,仍是从根本上否定了人民解放战争和土地改革的正当性合理性,否定土地革命和建国后前三十我党披荆斩棘砥砺前行的奋斗史,这也意味着莫言将现今中国共产党执政党执政合理性的根基给挖掉了。

有一位叫闻韬的作者在《关于莫言被诉的十大问题》中说:

“莫言的小说出版经过了各种审查,从法律上讲似乎没有问题。莫言小说之所以能够出版恰恰说明我们的制度是宽容的,大度的,仁慈的,是允许不同声音的,是允许批评的,允许用文学作品影射它,甚至污蔑、攻击它,它都不以为意,不做解释。”

这些话活灵活现地描绘出一个东郭先生!

有一位莫粉说:

“莫言获得诺奖后,不仅像人民日报、央视等所有官媒都予以正面报道、评论过,连zzj常委都代表党和政府致信祝贺称:‘莫言获奖是中国文学繁荣进步的体现,也是我国综合国力和国际影响力不断提升的体现’。

所以,胡锡进说‘莫言得到了中国体制和读者群体的双重肯定’,这显然是有依据、有道理的。”

这位莫粉说的情况确实是属实的!

问题是,如果主流意识形态仍旧还认为莫言不反党,这只能让人感到无语和迷茫。大家都不知道哪里出了问题,这种“让人家卖了,还替人家数钱”的状态,只能说明意识形态出现了严重偏差!在这种一地鸡毛的情况下,人们只好不得不承认,主流意识形态被渗透成了筛子。这已经是客观存在的事实,我们实在是无法再继续掩耳盗铃自我欺骗下去了。

【相关阅读】

(作者系昆仑策特约评论员;来源:昆仑策网【原创】修订稿,作者授权发布)