子午:不要把姜萍事件搞成“伤仲永”!

17岁的中专女生姜萍,以第12位的名次闯入阿里全球数学竞赛决赛,这本来是一件挺温馨的故事。

但是,这两天媒体和自媒体的疯狂炒作,当地有关部门和企业的表演,已经让姜萍事件逐渐变味:

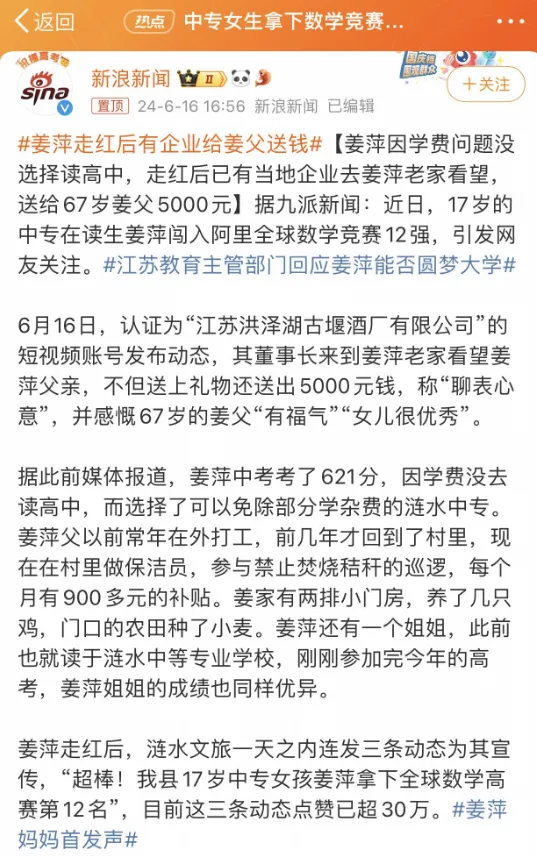

“据此前媒体报道,姜萍中考考了621分,因学费没去读高中,而选择了可以免除部分学杂费的涟水中专。”

姜萍“走红”后,当地某企业董事长到姜萍老家“慰问”、送钱送物;当地文旅更是在一天内连发三条动态……

“励志”和“奖励励志”的故事固然让一些人感动,却又让另一些被动。

于是,在姜萍的热度进一步上升之后,当地村干部又出来“统一口径”,姜萍不是因为家庭贫穷去读中专……

流量的“反噬”来的就是这么快!

姜萍事件让笔者想起了北大“韦神”。韦神本来在潜心治学,媒体却动不动把人家挂出来,中间还搞出一个“韦神仅用一天随手帮6个博士解决了困扰他们4个月的难题” 的热搜。

稍微有点专业知识的人都知道:“术业有专攻”,并非六个物理学博士太水,而是他们的主攻方向并非数学;在解决这个物理学难题的过程中,六个博士已经在自己的领域完成了大部分工作,最后由韦东奕帮助攻克了应用数学领域的难关。这个故事本来说明了分工与协作在科研领域的重要性,却被媒体解读出来另外一种味道:通过贬低六个物理学博士来造神韦神。

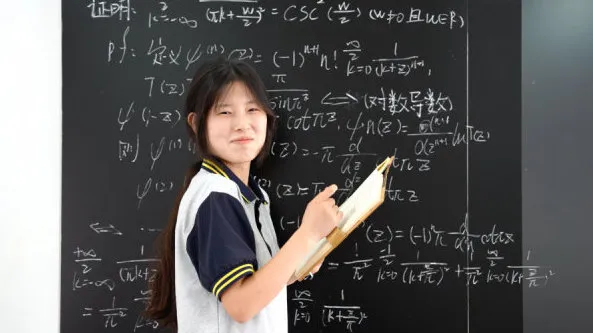

这一次,媒体为了流量又开启了新网络造神运动。它们仅仅是把姜萍当作获取流量的道具,没有人注意到连摄像机前摆拍的黑板板书中余元公式都明显存在问题。今天它们把姜萍捧得有多高,明天就可能让姜萍跌的多惨。

如果22日的决赛,姜萍继续能获得好成绩,这场造神运动还能继续下去;如果姜萍在决赛中名落孙山,这些媒体、这些企业,还会一如既往地关心帮助一个热爱数学的贫困女中专生吗?

往年也不乏普通人在阿里数学竞赛预赛获得好名次的案例,但而今还有几个人记得他们?这些人在沉重的生存压力面前,可能得到进一步深造,发展他们的兴趣与天赋吗?

姜萍事件本来可以成为检查地方扶贫工作、反思先行教育体制、旧的考试制度以及人才培养选拔机制等很多问题的一个契机。遗憾的是,媒体太急功近利了,太急于讲感人的鸡汤故事了,反而让事件变了味道,甚至可能会毁掉姜萍!

姜萍事件还让笔者想起了大数学家陈景润的故事。他本该在70年代初成名,可惜那时的媒体不懂炒作,直到1977年《光明日报》那篇春秋笔法的报道,才让陈景润名声大噪,搞得好像毛时代“埋没人才”、只有“科学的春天”才尊重人才一样。

事实上,我们对比陈景润和姜萍的成长过程,可以发现一些有趣的事情,陈景润碰上了航空专家沈元,与姜萍碰上了她的数学老师王闰秋有某种相似之处,姜萍能否成长起来,一方面取决于她的天赋,另一方面就在于她能否遇上陈景润那样的环境了。

1933年,陈景润生于福州的一个村庄,父亲是当地邮局的小职员,母亲是家庭妇女。因为家庭比较贫困,陈景润上小学和中学生经常被同学欺负,一度萌生辍学的念头。

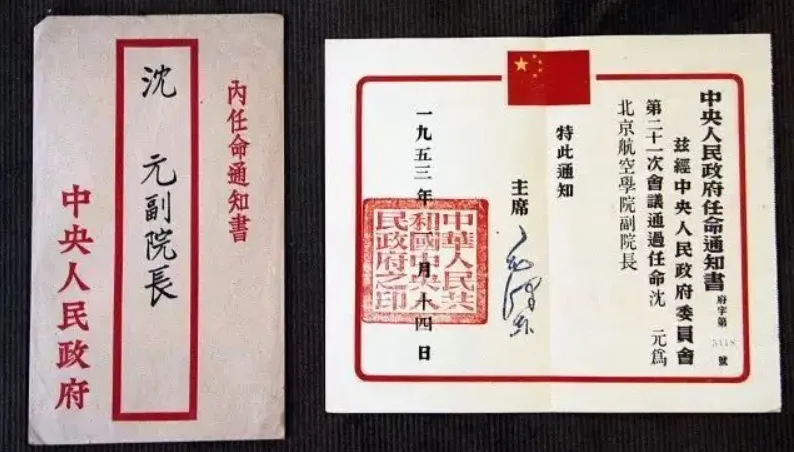

解放战争时期,心向新中国的沈元教授(北京航空学院创始人之一)滞留在福州,被请回母校福州英华中学教数学,同时兼任一个班主任,而陈景润就是这个班的学生。

毛主席亲自签发北航首任副院长沈元的任命书

沈元(左)在国产运10大飞机上

正是沈元教授在陈景润心中播下了“星星火种”,引发了这位“数学奇人”如痴如迷的兴趣。

从此,陈景润发奋学习,并于1950年夏提前考入厦门大学数理系。

1953年,大学毕业的陈景润被分配到北京四中当老师,不善言辞的他并不适合站上讲台,而且又患上了肺结核;时任厦大校长王亚南不忍数学天才被埋没,就把陈景润调回了厦大,专心研究数学。

1957年,陈景润的《塔内问题》发表,引起华罗庚的注意,就把陈景润调入了中国科学院数学研究所。

1966年,陈景润在数学研究领域取得了一个革命性的突破性成就,那就是证明了“1+2”,该研究成果成为哥德巴赫猜想研究史上的一座里程碑;经过进一步的证明和改进,有关该猜想的论文,直到1973年才写毕发表于《中国科学》杂志上。

由于陈景润长期痴迷于数学研究,过度劳累,肺结核病魔长期缠绕着他。毛主席的妻子得知了陈景润的事迹之后,备受感动,捐出自己的工资给陈景润治病,并安排医疗小组专门给他会诊,这才挽救了陈景润的生命;后来又派人给他安排了一套60平的住房,让他可以专心从事数学研究。

1977年9月,徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》发表。这篇“文学”堪称伤痕文学和“六个馒头与一个馒头”逻辑的鼻祖,“生动”地讲述陈景润如何受到迫害、研究受到干扰、处境如何艰难困苦,掩盖了陈景润攻破哥德巴赫猜想的真实过程,以及毛主席和毛泽东时代重视科研工作的真相:

1956年1月毛主席在全国知识分子问题会议上发出了“向科学进军”的伟大号召,周总理在毛主席的关心指导下主持制定了“十二年科学技术发展远景规划”,有远见地提出和确定了四项“紧急措施”,“科学春天”其实早已到来。

1956年,钱学森(前排左二)、沈元(前排左一)等参加全国十二年自然科学远景规划会

毛主席不仅重视尖端技术,在1960年7月18日的北戴河会议上号召“要下决心,搞尖端技术”;他还特别重视没有短期价值,但具有长远意义的基础领域研究。例如,1963年12月16日,他在听取了聂荣臻元帅的报道之后,强调指出,“死光,要组织一批人专门去研究它。要有一小批人吃了饭不做别的事,专门研究它。没有成绩不要紧……”

就是在这样的背景下,1960年世界上出现了第一台红宝石激光器,而1961年昆明光学厂就诞生了中国的第一台红宝石激光器,并在其后持续攻坚,到70年代有了完全自主的晶体材料和专利权。到今天,激光技术在很多领域已经发挥出极其重要的作用,2018年11月,《中国科学报》自豪地推出一篇报道,《这次,中国技术封锁美国,竟达15年!》

而陈景润的基础数学研究同样产生不了短期价值,但却具有着极其重要的长远意义,哥德巴赫猜想一旦证明,将会使数学诞生出新的分支,很可能催生出新的物理理论。陈氏定理正是在毛泽东时代“要有一小批人吃了饭不做别的事”的科研环境下取得的。

历史真相如何,毛泽东时代社会主义社会培养起来的数学家自然比那些乱写一气的记者更清楚。

当然,陈景润能取得那样伟大的数学成就,跟他的个人品格也是息息相关的,这才为我们了解历史真相提供了一扇窗口。

70年代末,很多人已经开始给自己谋利,而陈景润却把出国讲学的7500美元酬金全部上交给了国家;他结婚时婚礼特别朴素,家具都是旧的,还拒绝别人送礼,只收下了他最尊敬的华罗庚老师的保温瓶。80年代外界谣传不重名利、不善言辞的陈景润是“怪人”,陈的妻子由昆深感不平,她总对记者解释,“我觉得他很正常,他感情比一般人丰富,且明白事理,特别是他的心,象金子一样”。

90年代初,陈景润去福州中医学院疗养,与记者谈起了教育子女的方式方法问题。陈景润回忆自己中学、大学时代,特别是抗日战争时期,生活很苦;而自己的儿子由于生活条件好,未去过农村,不懂玉米、稻谷是什么。要让儿子成为对社会有用之人,就必须让儿子到农村体验生活,磨练一下对艰苦环境的适应能力;让孩子常与工人、农民的子弟交朋友,将来才能对社会有贡献。陈景润的这些家庭教育思想全是毛主席的教育思想。当然,还有鲜为人知的他为毛主席妻子扫墓到自己离开人世的事,这更是他“金子一样”的心的体现……

陈景润重病缠身,并非那时不重视科学家、不重视基础理论研究,而是创业阶段的经济条件普遍不好,加上陈景润过于刻苦……但他的情况也是被及时上报上去了,并非没人关心。

反而是后来金钱至上的大潮下,陈景润这样的怪才才免不了要坐冷板凳。80年代一度还出现“搞原子弹的不如卖茶叶蛋的”怪相。

所以真正的问题在于,一个健康的社会怎样大量地发现并培养这样的“天才”,使占人口绝大多数的底层子弟不必苟且于眼前的苟且,使“天才”不被埋没,更好地为人民服务。

【文/子午,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】