深耕纪:劝君莫骂义和团,他们不是义和团

唯物辩证法的一个基本原理,是一切以时间地点条件为转移。

布鲁诺,文艺复兴时期伟大的思想家、科学家和哲学家,勇敢地捍卫和发展了哥白尼的太阳中心说,批判经院哲学和神学,反对地心说,最后被宗教裁判所判为“异端”,烧死在罗马鲜花广场。

他所宣扬的日心说,在今天看来并不准确,从科学上讲是错误的。但在那个黑暗年代,敢于向反动的宗教势力挑战,敢于宣扬日心说、反对地心说,他就是无畏的战士,是科学的先驱,是进步势力的优秀代表。

但是,如果21世纪20年代的今天,有人坚称太阳是宇宙中心,在抖音B站上炒作不休,我们大概不能称之为当代布鲁诺,而只能视之为精神病,或是别有用心者。

同理,如果今天有人煸动杀光日本人,反对一切与日本有关的事物,我们也绝不能称之为当代义和团。他们没有资格与义和团相提并论。

网络上有两类人,“左”右互博,围绕义和团问题争论不休,吵得热火朝天,却都抛弃了这个基本原理,搞错了一个基本的事实:他们不是义和团,他们与历史上的义和团没有丝毫联系。

第一类人,秉持自由主义理念,将他们和义和团相提并论,并一起否定掉,这类人鼓吹抽象的人性、和平、个人自由和人道主义,鼓吹市场万能论,幻想用人性的光辉克服社会的深层矛盾,这类人不懂得,或装着不懂得,市场经济的内在矛盾无法化解,会以各种方式折射到社会,甚至产生战争危机;

第二类人,秉持国家主义理念,也将他们和义和团相提并论,这类人用着“左”的话语体系,写着文章洋洋洒洒赞扬义和团,却又急赤白脸地维护U型锁们、战马们,称之为爱国群众,他们对市场的危机不抱幻想,对未来的动荡不抱幻想,却妄图用国家与民族话语来消解现实危机,用历史仇恨来转移现实矛盾,这类人不天真,却险恶。

这两类人都错了。自由主义与国家主义,都没有超越市场经济与私有制的逻辑。20世纪初,从大西洋两岸歌舞升平的资本全球化到炮火连天的欧洲地狱,从软弱无能的魏玛共和国到鸡血沸腾的第三帝国,前者与后者互为因果,转化是瞬间的事。市场经济之下暂时的和平与繁荣,繁荣之后的危机与动荡,本就是一体两面。两种主义,看似对立,无非是两种时代应运而生的产物。

自由主义与国家主义,都不是打工人的主义。

我们处于危机时代混沌的交接期,自由主义与国家主义在形式上尖锐对立,意识形态上的种种乱相,因此应运而生。这是这个时代经济基础的反映,不足为奇。

第一类人,借胡友平事件,鼓吹“胡友平一己之力拯救了苏州三千万人”,鼓吹日资(外资)企业养活中国人,鼓吹“他们的思想配得上他们的苦难”,最后滑向逆向民族主义,对这类人的批判已经不少。本文重点谈谈第二类人,从某种意义上讲,他们的欺骗性更大。打工人要关心国家大事,对此不可不察。

他们是谁

先说说他们是谁。这个群体有点大,这里只能列举典型。

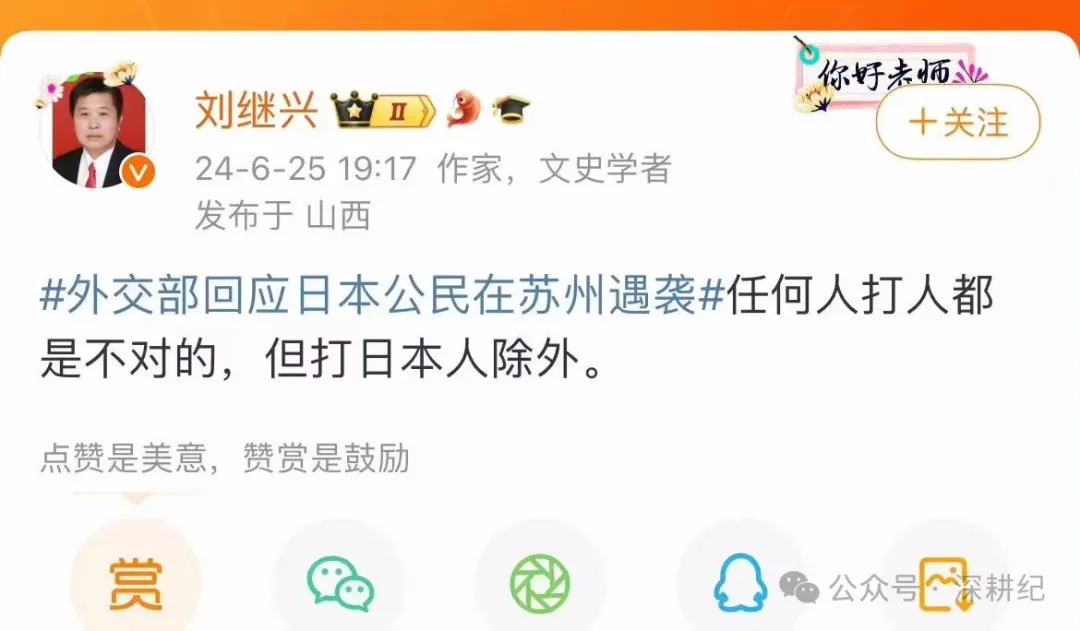

这位刘继兴先生,拥有作家、文史学者头衔,平时的文章充满“正能量”,在胡友平事件发生后,很及时地对凶手表达了同情之意。

这位网名“一个人的莎士比亚“的网红,千万级粉丝的大V,在胡友平事件发生后,变脸比翻书快。可惜变脸再快也没用,直接翻车了。

他们仅是其中的代表,还有更大的V仍在兴风作浪,没有收手的迹象。

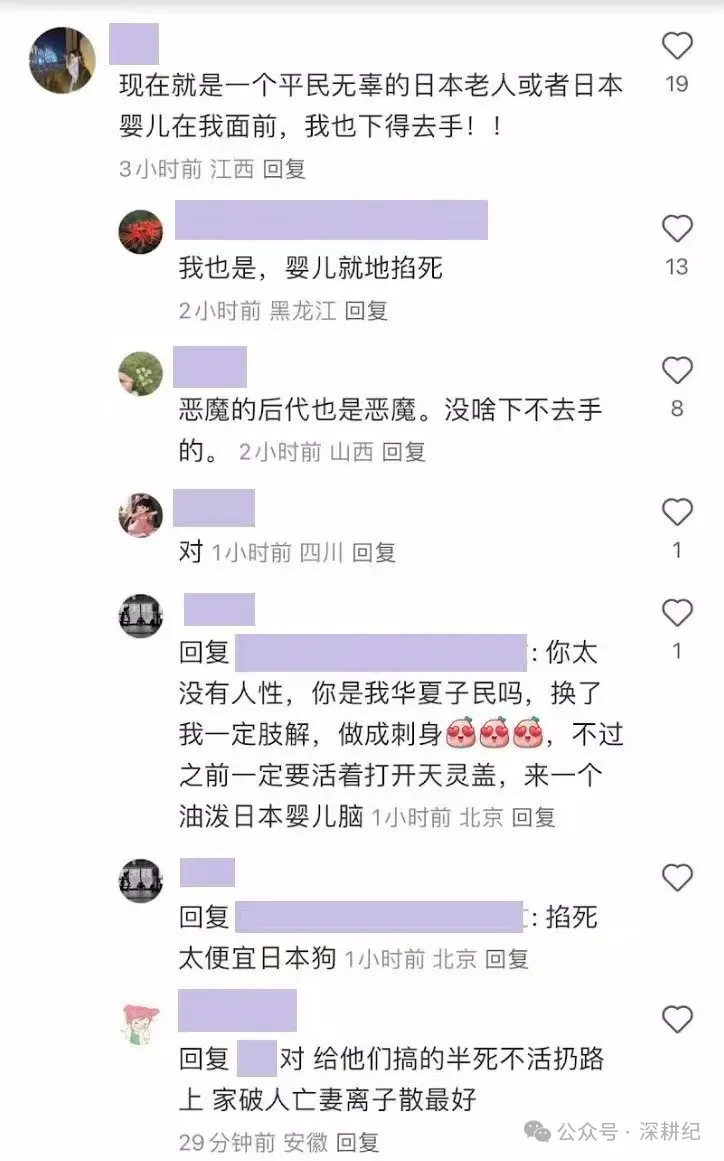

这些声称“现在就是一个平民无辜的日本老人或者日本婴儿在我面前,我也下得去手”的,是以上大V的典型粉丝群体画像,这不是个别现象,是乌泱泱一大片的存在。粉丝们是一个相对被动的群体,更多是受大环境和信息壁垒所限,我们暂不把粉丝们列在“他们”之列。

还有更大的V长期兴风作浪,至今没有收手的迹象。

在各大平台纷纷发布“打击煽动中日对立、挑动极端民族主义”的通知后,一些“正能量”坐不住了,觍着脸否定他们的存在。这些所谓正能量,正是他们的组成部分。

他们否定的办法很简单:套用义和团光环,再加比烂大法。无非是义和团虽有毛病,却是爱国的!无非是说美帝也有极端民族情绪,排外情绪,比我们烂多啦!他们的逻辑是:美帝也有这种烂事,我们这点事算啥呢?

比烂大法,战无不胜。

他们和他们的粉丝并不是铁板一块。他们是煽动者,他们秉持国家主义理念,善于以民族话语来消解社会议题,善于转移社会矛盾,善于鼓吹阴谋论。他们满嘴的主义,满脑子生意,嘴上的大义掩盖不住精致的利己主义。

粉丝更多是被动的接受者,随风而动。我们把目光放远一点:在强调阶级话语和群众路线的年代,群众真诚地高呼口号,声援日本人民反对美帝、反对军国主义的斗争,声援日本人民收回北方领土的斗争;在改革初期的蜜月期,群众迷恋上了高仓健和山口百惠,随着《血疑》的剧情起伏一把鼻涕一把泪;在中日政冷经热时期,群众又热捧来自日本的电器、相机、汽车和日用品;在资本主义危机的日益加重时期,随着资本主义全球化的逆转,中日国力此消此涨和地缘政治的持续紧张,群众开始追抗日神剧,刷日本人学校的小视频,充满对日本人不共戴天的仇恨。

粉丝们大多生活于信息茧房之中,随大流,并没有多少坚不可摧的观点。

他们说要牢记血泪历史,不忘民族仇恨。这听上去是不错的。但是,我们牢记血泪历史,是要深挖战争根源,消灭人吃人的制度,进而消除国家压迫国家、民族压迫民族的根源,最终追求人类的永久和平。他们说要牢记血泪历史,却是要鼓动民族仇恨、国家仇恨,让仇恨偏离其根源,仇恨本身就是目的。他们鼓吹血统复仇论,我们主张团结绝大多数反对极少数。他们与我们南辕北辙。

血统复仇论也是近些年应运而生的产物。难道新中国成立后直到21世纪初,数十年的历史见证人不比现在多、历史记忆不比今天更强烈吗?难道始终勇敢战斗在抗日战争最前线,支撑起中华民族救亡图存的希望,成为全民族抗战的中流砥柱的中国共产党人,不比这些别有用心之徒更懂抗战吗?那个时候我们怎么就不鼓吹血统复仇论?

按照他们血统复仇的逻辑,要报扬州十日和嘉定三屠之仇,我们是否要杀光满人?要报国民党反动派“茅草要过火、石头要过刀、人要换种”的血海深仇,我们又该杀光谁呢?

胡友平事件,凶手具体信息尚未公布,我们只能说,从刑案角度讲,这可能是孤立的偶然事件。但是,近些年来南宁“旭日旗“事件、农夫山泉事件,南京战马事件,层出不穷,一个比一个离谱,一个比一个极端,早已引发了社会上的激烈争论与严重撕裂,胡友平事件,无非是一个导火索,引爆了早已存在的各种对立的社会情绪。你可以说凶手是偶然产生的,但你能否认这些高度对立的社会情绪的真实存在吗?

再往前若干年,鼓吹原子弹下无冤魂,鼓吹核平日本、核平东京,狂热反对一切与日本有关的风俗文化,这股风潮已不是一天两天了。这些话语,经过无数次的辗转传播后,在一些人心目中几乎是不假思索的公理般的存在。

而所谓“原子弹下无冤魂”,是美帝国主义者炮制出来的为其滥杀无辜辩护的观点,也是亲美的自由主义者长期鼓吹的一个观点。这个观点,以毛泽东为代表的中国共产党人是坚决反对的。自由派与国家主义者,却在这个观点上都与美帝高度一致,这是历史的讽刺。(附:原子弹下多冤魂)

这股风潮其来有自,远不是几个大V可以决定的。

义和团进步,他们倒退

庚子年义和团在北方运动,孙中山也在南方搞事。孙中山起初是很看不上义和团的。

这年9、10月间,孙中山发动广东惠阳起义,起义主要是依靠当地的三合会、哥老会的力量。起义前,孙中山在一封信中历数清朝政府的罪状,把没有剿平义和团看作是一条罪状,并希望在英国的帮助下“改造中国”。此时的孙中山,没有反帝的纲领,对英日帝国主义抱有很大的幻想。

血淋淋的历史教育了孙中山。1924年,孙中山在其《民权主义》演讲中赞扬义和团反抗侵略者的战斗精神:“其勇锐之气,殊不可当,真是令人惊奇佩服。所以经过那次血战之后,外国人才知道,中国还有民族精神,这种民族是不可消灭的。”

也正是因为义和团表现出伟大的英雄气概与民族精神,使侵略中国的列强意识到,直接瓜分中国并非上策,侵略联军的统帅瓦德西称,“吾人对于中国群众,不能视为已成衰弱或已失德性之人,彼等在实际上,尚含有无限蓬勃生气”, “无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下生灵四分之一”, “故瓜分一事,实为下策”。这就是义和团运动伟大的历史进步性。

中国的共产党人,通过艰苦卓绝的英勇斗争,最终完成了义和团和资产阶级都无法完成的民族民主革命。共产党人之所以能完成这个伟大的历史任务,重要原因之一,是有了先进理论的指导,学会了团结一切可以团结的力量,认清了义和团式的盲目排外是不可取的。“我们反对美国帝国主义,只是限于反对帝国主义分子,一定要把美国帝国主义分子同美国人民划分清楚。这个观点在我们中国长期搞不清楚,是闹了几十年才逐步搞清楚的。在这以前,总认为侵略中国的国家的人都是坏的,这就产生所谓排外的政策。要讲搞清楚,还是五四运动以后的事。共产党成立以后,读了一点马克思主义,我们才闹清楚世界是怎么一回事,才知道政治结构、社会结构。”(毛泽东同参加中日青年友好大联欢的日本各代表团团长和其他日本朋友谈话,1955年11月25日)

而他们,这些孱头们,与义和团有丝毫可比处吗?义和团没有统一的组织,没有先进的理论指导,在黑暗中自发摸索,用千万人的血肉之驱阻止了列强瓜分中国。孱头们却开着历史的倒车,非要把中国共产党人“闹了几十年才逐步搞清楚”的经验教训,重新搞得模糊不清、混乱不堪。他们有什么脸面和伟大的义和团相提并论?

义和团勇敢,他们怯懦

义和团兴起于民族危亡之时、满清王朝完全沦为列强附庸之际。晚清的政局,百姓怕官,官怕洋人,义和团毁教堂,杀洋人,与今天某些人吹捧为英雄的孱头们的行为,有云泥之别。当时的外国教会,不少地方教堂拥有武装,大量土豪恶霸加入其中,霸占土地,垄断市场,欺压百姓,无恶不作,满清官员却总是顺应洋人的要求,对义和团采取剿灭政策。义和团反抗洋人,同时具有反抗满清暴政的意义。面对拥有最新式近代武器的帝国主义者,“团民大半手持刀矛,以血肉之躯与火药相敌,均属发于义愤,然皆勇而无谋”,这是大无畏的英雄气概在支撑着他们,绝非一个愚昧迷信可以解释。

在抗击八国联军的侵略时,装备比义和团精良得多的满清军队,毫无斗志,望风而逃,是义和团给予侵略者以沉重的打击。在著名的“廊坊阻击战”中,英国海军大将西摩尔率领的一千五百多人的联军,被义和团“直逼火车,持矛猛触”,死伤将近一半,最后狼狈地逃回天津。后来西摩尔胆战心惊地说:“义和团所用设为西式枪炮,则所率联军必全体覆没。”在保卫天津的战斗中,义和团同侵略军进行肉搏战,在火车站一仗,就把一支二千人的俄国侵略军,打死打伤了五百多名。帝国主义者不得不承认:“此次天津华军与西兵苦战月余,西人咸谓如此死战,实为从来所未见”。在杨村的战斗中,美帝国主义的侵略军,被义和团战士打得落花流水。帝国主义侵略军一听到义和团的军号声,就惶恐万状,惊呼:“闻此声,可以使人之血凝而不流。”

而他们呢,他们勇敢吗?河南红码事件,他们不发声;896工作制,他们不发声;年轻人失业,他们不发声;城管打人了,他们不发声;楼房烂尾了,他们不发声。他们对看得见的苦难与不平视而不见,对境内已合法存在数十年、经教育部门批准成立的日本人学校却表现出白痴般的恐惧。鲁迅说,“勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。不可救药的民族中,一定有许多英雄,专向孩子们瞪眼。这些孱头们。”他们变着法子赞扬抽刃向孩子的孱头,他们也是怯懦的孱头。

义和团成长于民族危亡之时,东西方列强直接欺压中国人民。今天的情况完全不可同日而语。中日力量对比,与义和团时代相比,已完全逆转。日本没有完整的主权,没有独立的军权,经济长期没有起色,老龄化问题严重。日本右翼政客借助中美博弈的契机,混水摸鱼,篡改历史,涉足台海问题,想把自己从“战败国”变成“正常国家”。但从现实层面讲,日本不要说称霸东亚,仅仅达到国家正常化的目标,也是心有余而力不足。他们,这些孱头们,却把这样一个国家宣传得无比可怕、无所不能,他们的民族自信在哪呢?他们到底在怕什么?他们到底是自卑呢,还是自卑呢?

义和团愚钝,他们精明

义和团有愚钝的一面,主要体现在他们对满清统治者认识不清,抱有幻想,提出了“扶清灭洋”的口号。至于他们用画符、念咒、请神,自称练成“神拳”刀枪不入,仇视一切外来物,这些倒是其次。义和团的愚钝,主要责任在于满清统治者,统治者始终在愚弄义和团。

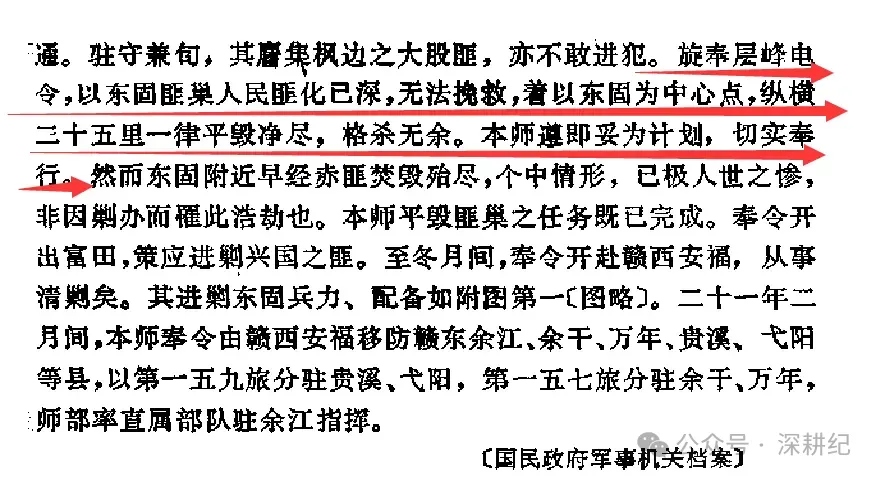

义和团之所以由官方口中的“匪”变为“团“,由剿而抚,使义和团在一个短时期内拥有一定的合法性,仅仅是因为义和团在京城周边乃至京城内遍地开花,满清统治者根本无力剿灭,以慈禧为首的顽固派,害怕帝国主义者抛弃他们,更害怕义和团运动的发展,于是想出借洋人之手灭义和团之火的阴毒办法。顽固派一边鼓动手持原始武器的义和团以血肉之驱抵抗列强,一边同列强暗通款曲,表达忠心。这是何等的阴险狡诈与无耻!在八国联军占领京城后,顽固派的奴颜婢膝更是展露无遗,他们被洋人彻底吓破了胆,完全同意列强提出的和议大纲,保证杀光“拳匪”,“量中华之物力,结与国之欢心”。

反观他们这些孱头,精明得很。他们精准把握住时代的脉搏,知道在危机四伏的年代如何转移矛盾;他们知道仇恨的力量足以让人们丧失方向;他们知道什么话题既有流量又安全;他们躲在安全的地方为滥杀妇孺叫好。

他们的种种作为,与其说像义和团,不如说更像愚弄义和团的阴毒狡诈的晚清顽固派。

冤有头,债有主

危机四伏的年代,社会上“戾气”很重。所谓“戾气”,就是社会矛盾的表现。“戾气”需要有个排泄口,主流宣传中的阶级话语消失后,民族主义成了不二之选。而我们的性情又善于迁怒,只要有一个排泄口,就把所有的怒气都倾泄过去。如果这种倾泄还是安全的,那更是再好不过。民族主义就这样不断加强并极端化,成了不少群体心照不宣的最大公约数。

资本主义全球化的失败,也是民族主义兴起的外部因素。说是外部因素,其实也是市场经济的内在逻辑,资本主义全球化,一方面扩大了资本的全球联系,同时也导致更大规模的竞争、垄断与动荡。垄断资本之间的矛盾加剧了,国与国之间的矛盾加剧了。资本主义条件下,不可能有真正的全球化。

迁怒,终究是别有用心者和懦夫的办法,不是长久之策。民族主义、国家主义,不是打工人的主义。打工人该信什么?其实很简单,冤有头,债有主。

如果有日本企业鼓吹996(现已进化为896),鼓吹狼性文化,我们将矛头对准这种无良资本家,不必针对无辜的孩子。

如果有日本企业搞蛮不讲理的竞业协议,还收买政府官员来站台,你打几个月工倒赔几十万,官司也打不赢,你需要思考官员是为谁服务的,劳动法为什么不灵,不必针对无辜的孩子。

“工人阶级的状况是当代一切社会运动的真正基础和出发点,因为它是我们目前社会一切灾难的最尖锐最露骨的表现。”这是我们这个时代与义和团时代的根本不同之处。打工人的大部分痛苦的根源,都源自雇佣劳动制度,源自劳资双方的矛盾。社会上的矛盾,看上去五花八门,形形色色,上至国家民族问题,下至失业教育养老问题,大都也是这个矛盾的派生物。世上也没有单纯的历史问题,都服务于现实。我们要铭记历史,但历史怎么为现实服务,却大有讲究。

打工人,少看些让人鸡血沸腾的短视频吧,那多半是为我们准备的毒药与麻醉剂。