家庭和人口危机就是资本主义危机

1970年代之前,资本主义在上层建筑和意识形态领域还能抵制资本主义时,它还能勉强维持运转,包括人口再生产。但1970年代之后,当资本主义被彻底贯彻到人类一切方面时,我们就看到了资本主义的末日——哪怕我们躺平不做任何事情,随着人口毁灭,资本主义也要自然灭亡。

一、家庭解体势不可挡

越来越多的单身、不婚同居、晚婚离婚,正成为人类生活中的常态。这些现象意味着全球性的家庭解体趋势正在全面展开。

中国是这一趋势发展最快的地区。1990年中国户均人口尚有3.96人,但2020年已经下降到2.62人,其中“一人户”家庭2000年比例为8.3%,2015年12.45%,到2020年占比超过25%。

同在东亚的日本情况一样严重。2020年日本人口普查显示,当年15岁以上人口中,处于未婚、离婚、丧偶状态的单身人口约为4930万。其中,2020年男性终身未婚率(到50岁时仍未结婚)为28.3%,女性为17.8%,均创下历史新高。

另一方面,即便结婚,无孩家庭在飞速增长。2010年中国二代户(最典型的就是一对夫妻带孩子)的比重还达47.83%,2020年二代户的比重已经缩水到36.72%;而同期,一代户(无子女家庭)较2010年上升15.33个百分点,达到49.5%,差不多是家庭户数的一半。而黑龙江、吉林和辽宁2010到2020年一代户占比分别提升23.45个、21.49个和19.66个百分点,已经达到了59.65%、56.11%和57.18%。

据欧盟统计局和经济合作与发展组织的数据,目前全球20亿个家庭中约3亿(15%)是单人户。发达世界的情况更严重。瑞典单身家庭占总人口一半,而丹麦、挪威、芬兰约45%,英国34%,德国42%,美国31%,韩国33.4%,日本35%(2015年)。

单身家庭快速增长,只是家庭坍塌的一部分,离婚率快速增长是家庭坍塌的另一部分。

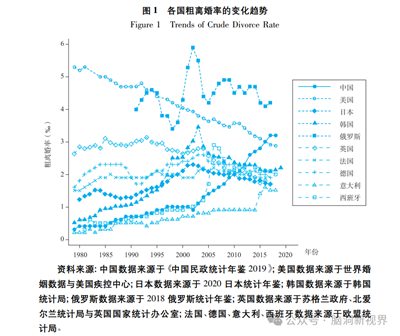

在美国,15岁以上人口的粗离婚率从1950年的3.5‰上升至1985年的6.3‰;在英格兰和威尔士,同期的粗离婚率从0.9‰增至4‰。粗离婚率是每千人在当年发生离婚的数量。

上图是於嘉、赵晓航、谢宇在《当代中国婚姻的形成与解体:趋势与国际比较》(《人口研究》2020年第5期)中整理出的世界主要国家的数据:长期看除了美国,世界主要国家的粗离婚率都在上升,中国尤为峻急——2018年中国粗离婚率全球主要10国中仅低于俄罗斯;意大利与西班牙的粗离婚率在近40年也始终呈现上升的趋势;日本与韩国的粗离婚率在20世纪80、90年代有着明显的上升,但在2003年以后开始呈现略微下降的趋势;德国与法国的粗离婚率较为稳定,仅有小幅度的波动;而英国的粗离婚率在2005年之后呈明显的下降趋势。而美国近40年粗离婚率下降的原因,不是美国的婚姻更稳定,而是美国的不婚群体和初婚年龄的推迟而导致的。而且,在东亚,中国离婚率已超过同年韩国和新加坡的2.1‰和1.3‰。

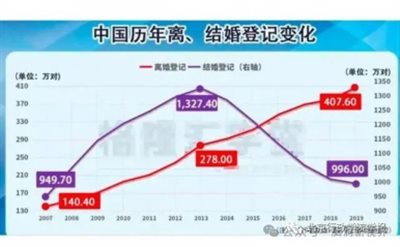

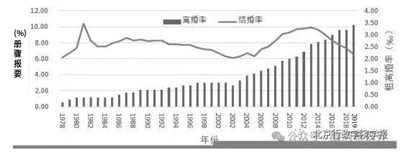

上图为中国近年结婚离婚对数,下图为中国粗结婚率和离婚率变化情况(引自杨菊华、孙超:《我国离婚率变动趋势及离婚态人群特征分析》(北京行政学院学报))。

二、从家庭解体到人口崩盘

家庭是人类文明出现以来,人口再生产的主要载体。但家庭崩塌最直接的后果,首先是非婚生新生儿的快速增加。

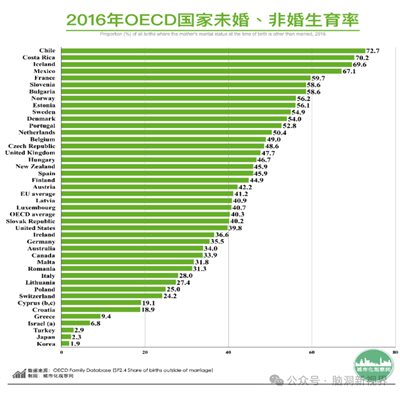

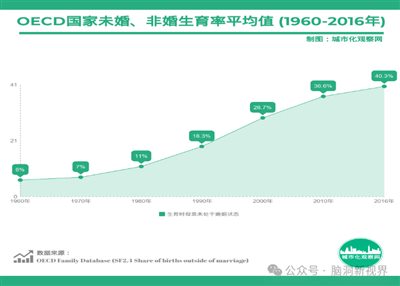

据国际社会保障协会(ISSA)的报告《家庭与性别:大趋势与社会保障》中经合组织(OECD)的数据:OECD国家未婚、非婚生育率的平均值,从1960年的6%上升到了2016年的40.3%;而2016年OECD国家0-5岁儿童的家庭中,同居但未结婚和单亲家庭的比重的平均值为34.85%。

从历史趋势来看,1960-2016年OECD国家未婚、非婚生育率的平均值呈上升趋势:1960年的平均值为6%,1980年为11%,而在1980-2010年这30年增长较快(平均每10年增长8.53%),2010-2016年则呈缓慢增长趋势。

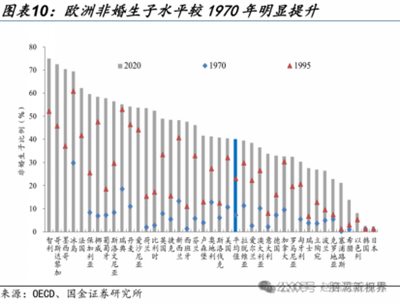

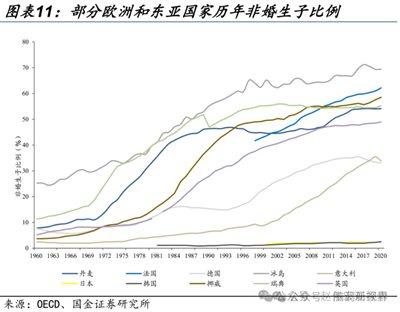

欧洲的非婚生育情况更为严重。在法国,2018年有60.4%的新生儿来自于未婚母亲,其中绝大部分处于同居状态,保加利亚和挪威等国,非婚生育水平仅略低于法国;即便在较为保守、具有更强家庭主义的南欧,意大利与西班牙新生儿婚外生育的比例也分别从2000年的9.7%和17.7%上升至2018年的34.0%和47.3%(Eurostat,2020)。在德国,从1970年到2017年间,非婚生子比例明显递增,2019年数据显示,德国每三个孩子中就有一个是非婚生子。

最可怕的是拉美国家,比如智利、哥斯达黎加和墨西哥,非婚生子的比例已经超过了七成——可以说这些国家的家庭基本完成解体。相形之下,在儒家文化圈的东亚,非婚生子比例全球最低。

家庭解体,非婚生育普及,而养育子女和工作又难以兼顾,使养育孩子这一人类最主要的生存内容受到极大抑制,直接的后果就是生育意愿下降,随之是人口坍塌。

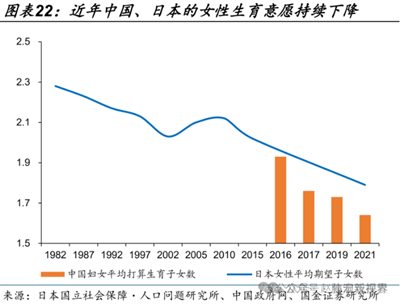

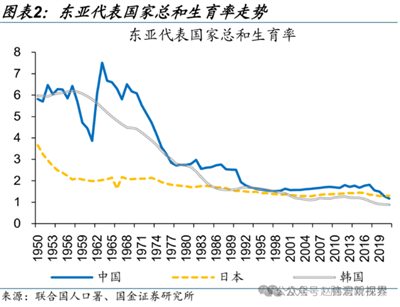

上图表明,即便非婚生子数量较少的中国和日本,女性的生育意愿也在快速下降。随着就是生育率的快速下降。

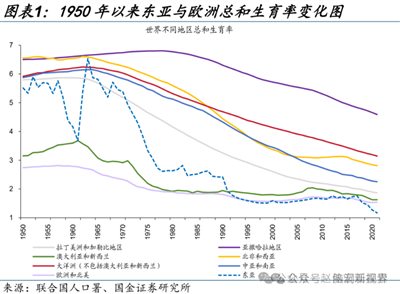

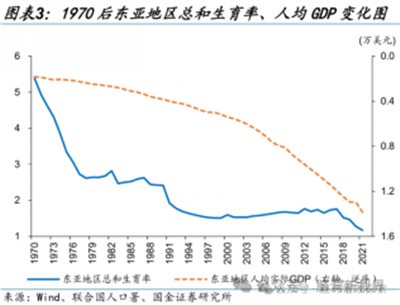

下图表明,二战以后全球生育率在1950-1970年之间基本稳定——虽然各国之间差距较大,但1970-1980年代之后,全球都经历了普遍的出生率下降,而东亚、中亚南亚、大洋洲北非和西亚等,都经历了峻急的生育率下降趋势。在东亚内部,日本出生率下降较为和缓,中国和韩国都经历了人类历史上最快的生育率下滑。

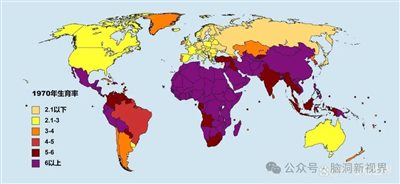

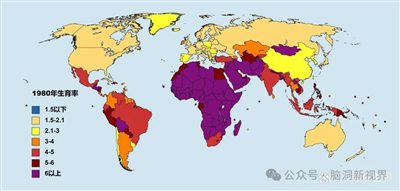

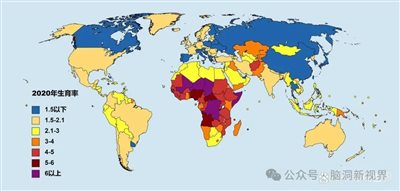

如果我们在1970、1980、2020年这三个关键时点截面看,1970年全球绝大多数生育率都在人口可更替水平之上,但到2020年除了非洲,全球基本都到了可更替水平之下了,欧亚大陆核心区成了重灾区。

三、生育率崩塌的未来

2024年国际医学期刊《柳叶刀》(The Lancet)发表的题为“全球204个国家和地区的生育率,1950-2021年,及至2100年的预测:全球疾病负担研究2021的综合人口统计分析”(原题“Global fertility in 204 countries and territories,1950-2021,with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021”)中对人口形势做了总结和预测:

过去 70 年来,全球总生育率下降超过 50%,从 1950 年每名女性生育大约 5 个孩子减少到 2021 年 2.2 个孩子。截止 2021 年,超过一半的国家和地区(110/204)的生育率低于人口更替水平(即每名女性生育 2.1 个孩子)。对于韩国和塞尔维亚等地,这一趋势尤其令人担忧,这些国家的每名女性生育的子女数不到 1.1 个。全球只有撒哈拉以南非洲地区生育率仍较高,是全球平均水平的两倍,2021 年每名女性生育 4 个孩子——而这正是全球资本主义最不充分的地区。

柳叶刀预计未来几十年,全球生育率预计将进一步下降。到 2050 年,总生育率将为 1.8 左右,到 2100 年将为 1.6,远低于更替水平。到 2100 年,全球除204 个国家和地区中除萨摩亚、索马里、汤加、尼日尔、乍得、塔吉克斯坦等六国外,生育率都将低于正常人口替代。西欧的总生育率预计到 2050 年为 1.44,到 2100 年下降到 1.37。世界大部分地区正在走向人口下降。预计到 2100 年,只有 26 个国家的人口还在增长。

实际上,东亚的情况更加严峻:中国、日本和韩国,人口全部开始下降,即便全球人口第一大国印度,总和生育率也已低于正常人口可替代水平。

生育率下降是规律还是异常?

按照当今社会学和人口学的解释,生育率下降大致被归结到三个层面:

一是物质层面,包括随着工业化和城市化人口出生率下降,随着社会保障、社会福利完善导致养儿防老的需求降低,随着家庭收入提高则生育率提高等;

二是社会关系和社会结构层面,生育率随着男权降低、男女平权和对妇女的剥削降低而降低,随着妇女权利提高,以及妇女受教育程度提高和妇女劳动参与率提高下降。

三是文化及意识形态层面,包括人口出生率因女权主义、个人主义等意识形态的兴起而下降,也因经济理性主义的渗透而下降。比如按经济学家贝克尔消费者选择理论的视角,子女是耐用消费品,父母的生育决策是在收入约束条件下,权衡生育和其他消费的成本收益后决定。但按照西方经济理论,养育孩子是有极高的外部性的行为,养育孩子的社会整体收益一定明显高于家庭和个体收益,但成本以家庭为主承担,因此理性决策必然是减少生育。

对生活在当代资本主义体系内部的人而言,这些解释是符合常识的。因为1970-1980年代之后,人口形势发生了质的变化。从欧洲北美工业化发达国家,到澳洲到东亚,到拉美到非洲,整体全面出现了快速的人口出生率下滑,这些归因似乎是符合逻辑的。

但这些原因分析并经不起很细致的推敲。比如在中国,1970年代生育率迅速下降最直接的原因是政府的计划生育政策的直接政治干预。再比如,1990年代中国妇女劳动参与率是明显下降的,与此伴随了生育率的快速下降。而这显然不符合一般理论所谓的生育率与劳动参与率负相关关系。还比如,一般认为家庭收入水平与生育意愿正相关。但我们如果把样本扩大到全球范围,则看到相反结论——高生育率国家都集中在低收入国家和地区。另外,比如在1970年代之后的东亚国家,伴随着收入快速增加的则是人口出生率的快速下降。

这些理论解释力最不足的是无法解释据可查的1950-1970年代。这是资本主义黄金发展期,全球出现快速的工业化和城市化,但人口出生率却呈现整体稳定状态。比如北美欧洲总体生育率维持在约2.8上下,澳洲从3.2小幅提高到3.6上下,然后东亚中国日本韩国等也基本维持稳定(剔除1960年前后中国生育率的影响),其他拉美非洲等较不发达地区则维持在较高水平。总体上,各国生育率比较稳定,全部维持在2.1以上的人口可更替生育率。

最后,如果超越资本主义做跨历史观察,在人类几千年文明史中,人口变化的正常逻辑都是随着经济恢复和发展,人口出现快速膨胀的——这个规律在有比较充分历史和人口记载的中国,比如汉唐明清等朝代,都是如此。

以上这些情况表明,生育率是极其复杂的社会行为,跨时代跨区域观察,情况不同。同一时代不同国家和文化之间,因果也并不相同。

但是,在1970-1980年代之后,全球出现人口加速下滑趋势,则是不容否认的事实。我们来重点讨论。

1970年代后人口趋于下降的根本原因是新自由主义

按照社会学人口学对影响家庭和人口问题的全部因素的分析,我们看看1970年代前后,世界发生了那些改变。

先看物质条件的改变。

1970-1980年代发生了石油危机和与之伴随的经济衰退。但是,这主要是欧美的情况,并不能代表全球的情况。与此同时,中国、日本和整个社会主义世界,经济发展总体还是向上的。

其次,我们看养老制度。美国的养老保障制度,是二战前罗斯福新政期间建立的,英国为代表的欧洲国家,养老制度是在20世纪早期就建立的,因此,养老制度对1970-1980年代的人口趋势变化不是新变量。

再次看工业化和城市化。按2023年联合国人居署《释放城市潜力:可持续城市发展的投资之道》数字,20世纪50年代开始,城市人口开始急速扩张。1950年,城市人口约占全球人口的30%,到2007年已超过50%,2023年达到56%。所以快速工业化和城市化不独1970年代,这个因素也不是人口变化的新变量——当然,1960年代之后,发展中国家城市化开始快于发达国家,这对人口而言也许是个变量。

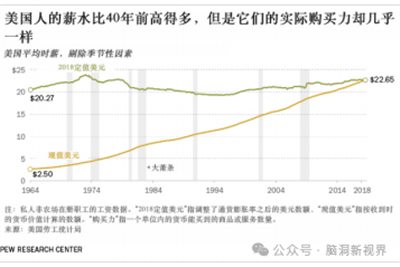

最后看家庭收入与幼儿抚养成本的变化情况。这个条件在1970年代之后确实发生了趋势下的巨大变化,全球资本主义体系的核心地区,维持家庭和人口生产的条件,1970年代之后是不断恶化的。

2017年,美国布鲁金斯学会发布的研究报告显示,从1973年至2016年,如果剔除通货胀因素,美国工人实际收入年均增率仅有0.2%,基本可以忽略,而这43年中美国工人人均工资整体只增长了8%,也可以忽略。而总体上,老百姓剔除通胀后,收入增长远远低于经济增长。如下图:

2000年到2022年各国人均工资涨幅与人均GDP增幅的差距

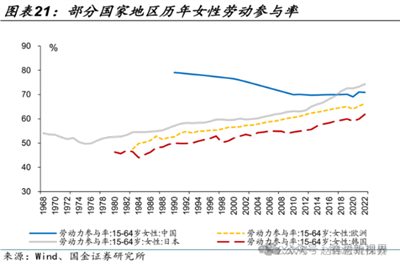

收入的停滞甚至下降的时期,为维持生活水平,越来越多女性必须越来越多地参加工作,从而大大改变了“女主内、男主外”全球家庭结构。

根据埃斯特班•奥尔蒂斯•奥斯皮纳(Esteban Ortiz-Ospina)和桑德拉•茨维科娃(Sandra Tzvetkova)在“工作的女性:女性劳动力市场参与的主要事实与倾向(Working Women: Key Facts and trends in female labor force participation)”一文的数据,美国已婚女性的劳动力市场参与率,从1960年代的30%稳步提升至1990年代的60%以上,劳动参与率翻了番;英国女性就业率从1961年的37%上升到1990年的53%,之后一直保持在55%左右;而在德国,女性就业率从1970年的39%上升至2016年的56%。妇女的劳动参与率的急速攀升,导致其生育率进一步下降。

所以客观地看,1970年代之后的资本主义大萧条和1980年代之后的全球化,以及与之伴随着的产业转移和就业的外移,严重摧毁了发达国家的传统核心家庭。

不唯在发达世界。1980年代之后,随着自由主义和市场化渗透越来越深,教育、住房、医疗等维持人口生存和再生产的费用不断增长,维持人口生产和再生产的条件都在恶化。如下图,全球主要国家中抚养孩子成本最高的地方,是韩国和中国,而这两个国家正好就是全球人口出生率最低的地方。房价收入比最高的城市,比如中国北上广深港,也恰恰是就是全球人口出生率洼地——中国的人口出生率洼地。

物质性原因的最后一个点,是人类避孕手段的发展。在1970年代前后有明显变化的是1960年代避孕药物的发明和逐渐普及。考虑到人类避孕器具在二战之前已有长足发展,并非新事物,其他避孕手段之前就普遍运用,因此这期间避孕技术不构成为影响生育的关键因素。

再分析结构性原因。

1970年代前后,从妇女权利、女性受教育程度和妇女劳动参与率角度,世界的确发生了巨大变化。在发达国家和第三世界,全球性妇女解放的过程,主要发生在1960年代到1970年代之间,因为这期间第三世界发生了左翼的全球性民族解放运动、国家独立运动,发达世界则发生了轰轰烈烈的左翼平权运动,其社会效果都指向了男女平等和妇女权力的提高及妇女解放。这一因素对生育率的影响超越了不同经济发展阶段、不同宗教、不同社会制度和文化,是影响1970年代之后人口变动的重要因素之一。

最后看文化及意识形态原因。

1970年代前后,与家庭和生育有关的意识形态领域最重要的变化,就是随着左翼运动而兴起的男女平等思潮、女权主义思潮、性解放思潮和LGBTQ+等意识形态与社会运动的兴起,女性解放出现了突飞猛进。这些思潮当时是左翼阶级意识觉醒和平等主义意识形态的一部分,是人的普遍解放在女性身上的具体实现,客观上一定会降低出生率——在1970年代社会主义国家也普遍出现了出生率的下降,但未发展到低于人口可更替水平的程度。

但是,1980年代之后,当女性解放思潮遇到自由主义意识形态兴起,与个人主义、利己主义价值观结合,衍生出普遍的极端利己主义和享乐主义思潮后和消费主义价值观后,情况出现了巨大改变。这些观念随着女性受教育程度的提高,以及报纸、电视、网络等大众传播手段对主流意识形态无所不在的渗透,从根本上消解了家庭在人类核心价值体系中的基础地位,让个体生存的价值从家庭等共同体的存在和延续,变成了纯粹一次性个体生命的肉体享乐。于是,生育便对越来越多人变成了负价值的行为,不生育或者少生育便成了越来越主流的选择。

作为反证,为什么撒哈拉以南非洲和伊斯兰区域,仍能维持全球最高出生率呢?虽然一般情况下他们的生存条件较差,城市化或者工业化程度也不高,但他们的信仰和文化传统,比较有力地抵制了妇女解放与新自由主义价值观融合,对家庭和生育的毁灭性影响。因此,他们仍然保持了全球最高的生育率。

最后总结下,在1970年代后之所以出现趋势性的全球性人口转折,最关键的是三大核心原因:

一是育儿物质条件的恶化:新自由主义全球化,导致资本主义核心区产业外溢,普通人的实际生存条件长期恶化——美欧是典型,越来越不利于人口繁衍;与之对应则是第三世界人口大部分被卷入资本主义城市化和工业化的新剥削体系,都导致了人口再生产成本的大幅度提高——中印韩等都是典型;

第二是家庭结构的改变:全面资本主义及其新自由主义的市场原教旨主义,大大提高了剥削率降低了实际工资,让妇女不得不走出家庭参与工作以维持基本生存,彻底改变了原本有利于维持人口生产的“男主内、女主外”的家庭结构,但与此同时新自由主义国家和社会又无法提供对冲家庭结构变化的社会化生育支持条件,比如低廉住房、免费托儿所、免费教育和免费医疗,导致人口生育条件恶化;

第三价值观上的变化:妇女解放与资本主义新自由主义价值观的结合,诞生了“即时行乐”不顾未来的个人主义享乐主义价值观,从根本上釜底抽薪,对家庭和生育造成毁灭性影响。

家庭人口危机就是资本主义危机的一个表征

有政治经济学和社会学常识的人都知道,人类文明是包含互为关联和支撑的三个方面的复杂系统,一是生产、交换、分配的等物质基础,二是以组织为核心的人类组织决策和利益协调机制,三是作为社会黏合剂和润滑剂的意识形态和三观。用马克思主义社会发展理论经典教科书的语言来说,就是经济基础、上层建筑和意识形态三个方面。一般来说,任何时代,这三个方面都会呈现出复杂交互影响,有时他们既需要相互映照,甚至是相互加固,但有时他们也常常互有矛盾,需要相互推动改变。

资本主义文明是个什么样的文明呢?资本主义以私有制市场经济为基础组织起来的物质生产体系,但这个物质生产体系要良好运转,却需要政治、社会领域和意识形态领域对物质基础的抵制和超越来实现。

资本主义的国家和社会治理,就必须通过各种大小共同体模式来组织,克服超越私有制的局限。在绝大多数国家,政权就是由政治共同体公共选举组织起来的,很少有国王个人所有的王国政权架构(当然不是绝对没有),以通过税收等二次分配,来实现社会发展平衡并提供公共产品。而宗教,也是由教职人员选举建立的公共组织。所有这些公共组织之所以最后不约而同选择了共同体模式来组织,最简单的原因是大范围人群的信息传递表达、组织和利益协调,本身就是超越个体的事情,只有在组织方式上超越了个体,共同体才能良好运转。有了这个基础,公共产品的提供才有可能,私有制的局限能得到一定程度的矫正。

意识形态上也是如此。基督教和伊斯兰教等宗教的意识心态,都是超越原子化个人和短暂的现世享乐的,这些意识形态大大对冲了私有制条件下个人主义和享乐主义的原子化、短期化恶果,是一种有力的社会保护机制。而东方社会的家庭观念,也是超越个人的小集体价值观,对个人主义的私利膨胀和即时享乐主义,也是一种超越和社会保护。

几千年来,作为一切人类文明基础公共品的人口再生产,是一个不得不依托大小共同体才能完成的社会领域——因为人口再生产是涉及到复杂的社会权力体系、社会分工协作、财产关系、文化和教育传承、医疗提醒等在内的高度复杂的人类社会行为。其过程本身就是生物化自然人个体社会化的过程。

正因为如此,自从人类社会产生以来,人口再生产——也就是教养孩子,都是共同体集体完成的。在氏族部落时代,孩子是公共财富,氏族或部落共同抚养长大。随着共有制解体和私有制家庭产生后,在家庭内部仍然维持财产共有和分工协助,以包括夫妻、长辈和亲人的集体力量,来完成孩子的抚育成长。

但是,1970年代资本主义大萧条危机之后,由于失去社会主义制度和左翼社会运动的压力,新自由主义却把经济领域的私有制和市场化全面提升到文明各个层面,包括政治社会领域——政治上金钱选举制让政客越来越沦为资本的代言人,包括社会领域,医疗、教育私有化和住房私有化,意识形态领域上则是新自由主义的一统天下和家庭、宗教的全面衰落。

而当资本主义私有制失去社会和意识形态抵抗,把资本主义原则贯彻到家庭后,结果是毁灭性的:结婚与别人共享自己的财产是有风险并可能吃亏的——除非夫妻之间签署各种婚前协议约定离婚后的财产分配。极端情况下,夫妻生活和家务都得相互付费并精确计算得失,夫妻也得就孩子未来收益权达成一系列协议安排。于是,家庭就解体了。于是,生育就愚不可及了。

正是这样的变化,我们在各国尤其是中国的现实中能看到海量类似这样的婚姻和爱情哲学:“找对象就要找势均力敌的”,“找对象就要门当户对的”,“我是找对象,不是扶贫”、“嫁人不嫁凤凰男”“娶女不娶扶弟魔”等等。这都还是好的,只把婚姻当生意。更可怕的是全面渗透到各阶层的市

侩主义、享乐主义和金钱至上价值观指导的婚姻和爱情毒鸡汤:“舍得给你花钱的男人不一定爱你,但不舍得花钱的一定不爱你”、“彩礼是男人对婚姻的尊重”、“女人要的钱吗?女人要的是安全感”、“懂浪漫有仪式感的男人才是懂爱的好男人”等等等等,不一而足。

美国学者威廉•A•多诺休在《新自由——美国社会生活中的个人主义与集体主义》中,批判了个人主义导致的社会问题,如家庭结构的解体、社区联系的丧失以及道德和宗教信仰的淡化。他认为个人主义已让美国陷入困境,现在需要对永恒的个人利益与社会利益的和谐问题作出一个正确的认识。多诺休建议,应当把家庭而不是个人作为社会政策的核心,要检视法律对核心家庭的相关影响,要加强性约束,使性行为成为负责任的行为。

但是,这都是幻想。1970年代以来的家庭和人口毁灭趋势基本没有被扭转过,几乎所有国家、民族,都无例外。而个人主义和享乐主义以及金钱至上,则已经侵入人类骨髓甚至基因。

1970年代之前,资本主义在上层建筑和意识形态领域还能抵制资本主义时,它还能勉强维持运转,包括人口再生产。但1970年代之后,当资本主义被彻底贯彻到人类一切方面时,我们就看到了资本主义的末日——哪怕我们躺平不做任何事情,随着人口毁灭,资本主义也要自然灭亡。