新青年丨祛魅GDP:我们需要一场关于发展理念的觉醒

衡量人类文明的尺度,不应是冰冷的数字堆砌,而应是亿万人民真实的生存状态。

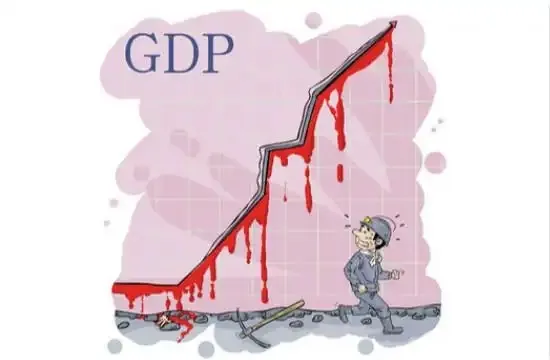

当我们将GDP这面"魔镜"悬挂在现代化殿堂中央时,照见的往往不是社会发展的真实图景,而是资本逻辑精心编织的幻象。

这个诞生于20世纪30年代的经济指标,早已在全球化浪潮中异化为支配社会发展的"数字暴君",用其特有的计算法则重构着人类对进步的认知。

一、GDP幻象:数字帷幕下的真实世界

GDP核算体系本质上是资本增殖的记账本。在这个体系中,污染治理的环保开支被计为正向增长,而生态破坏的隐性成本却悄然消失;天价医药费支撑起医疗产业的繁荣数据,百姓“看病难”的呻吟却被排除在统计之外。

资本通过操控GDP的统计口径,将社会财富的分配天平悄然倾斜——当劳动者报酬占GDP比重不断下滑,资本收益却以更快的速度膨胀。

医疗产业化提供了最鲜活的例证。当三甲医院的门诊大楼越盖越气派,高端医疗设备不断更新换代,这些固定资产投资的数字狂欢背后,是普通患者面对检查费、药费账单时的无助叹息。资本主导的医疗体系将救死扶伤异化为利润攫取,门诊量、床位周转率、药械销售额成为衡量医院发展的核心指标,而全民健康水平、医疗服务可及性等本质性指标反而退居次要地位。

住房市场的数字游戏更显荒诞。房地产投资对GDP的贡献率常年维持在7%以上,但住房自有率与居住质量的提升速度远不及房价飙升曲线。

开发商追逐高周转率打造的“鸽子笼”式住宅,银行通过住房贷款创造的账面利润,地方政府依赖土地财政维持的收支平衡,共同编织出GDP增长的绚丽泡沫,而青年群体的安居梦想却在泡沫中不断破灭。

二、历史幻象:GDP叙事的时空错乱

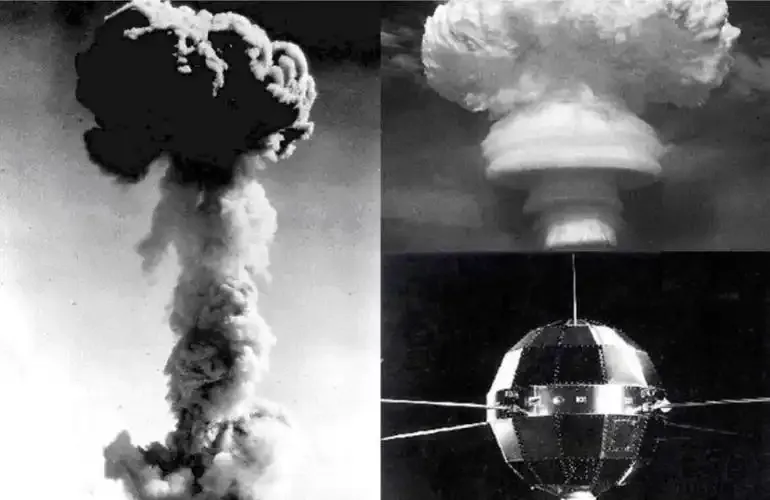

用GDP重构历史记忆无异于给古人做DNA检测。1952年新中国首次统计国民收入时,工业产值仅占工农业总产值的26.7%。到1978年,这个比例已逆转为75.2%,建立起独立完整的工业体系。这些实实在在的工业化成果,在GDP崇拜者的叙事中却被简化为“经济增长停滞”。他们刻意忽略的是,前三十年修建的8.6万座水库、2.5万公里铁路、1500家大型国营企业、两弹一星为后续发展奠定了物质基础。正所谓前人栽树、后人乘凉,吃水不应该忘记挖井人。

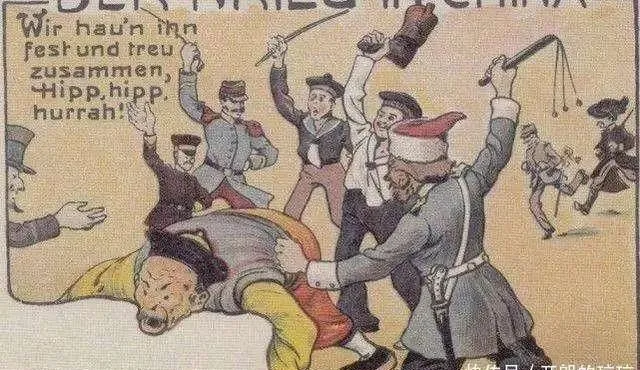

推崇GDP真是个笑话。清朝GDP占世界三分之一的传说,实则是经济史研究的重大误区。1820年中国GDP总量虽达世界32.4%,但其中72%来自小农经济,工业产值不足5%。同期英国工业产值已占GDP的34%,且集中在机械制造、冶金等现代产业。这种结构差异在鸦片战争中暴露无遗:拥有4亿人口的大清帝国,竟不敌仅2100万人口的英伦三岛。GDP总量的虚胖,掩盖不了产业结构的致命缺陷。

计划经济时代的发展密码,藏在“工农业剪刀差”的历史抉择中。通过农产品统购统销实现的资本原始积累,在30年间将工业劳动生产率提升了5.8倍,培育出两弹一星等尖端科技。这种牺牲短期消费换取长期发展的战略,如果用GDP标准衡量必然失真,但正是这种非GDP导向的发展模式,打破了后发国家陷入比较优势陷阱的魔咒。

三、破茧之路:重建发展评价坐标系

科技创新能力才是真正的国力基石。华为十年研发投入超9773亿元,在5G、芯片等领域的突破,远比某些地方靠房地产拉动的GDP增长更有价值。我们需要建立研发强度、专利质量、技术自给率等指标,取代固定资产投资这类粗放型GDP构成要素。当科技创新贡献率突破60%时,经济发展才能摆脱资源诅咒。

收入分配格局重构势在必行。2022年我国居民人均可支配收入占人均GDP比重仅为43%,远低于发达国家60%-70%的水平。建立劳动者报酬增长与劳动生产率提高的联动机制,完善二次分配中的税收调节,发展三次分配中的慈善事业,才能扭转“GDP涨而收入不涨”的怪圈。浙江共同富裕示范区的实践表明,当城乡居民收入比缩小至1.85:1时,社会总需求才能真正激活。

生态账户的赤字必须清偿。现行GDP核算将内蒙古草原过度放牧创造的畜牧产值计入增长,却对每年损失的10亿吨表土视而不见。建立生态系统生产总值(GEP)核算体系,给绿水青山贴上“价格标签”,才能遏制“先污染后治理”的发展惯性。福建武夷山国家公园试点显示,GEP核算使生态保护成效可视化,引导发展方式绿色转型。

站在文明演进的历史维度,我们正在经历一场深刻的价值觉醒。破除GDP崇拜不是否定经济发展,而是要将发展权从资本逻辑中解放出来,复归于人本逻辑。当医疗回归救死扶伤的本质,教育重拾立德树人的初心,住房成为安居乐业的保障,这样的发展才是马克思所说的“人的自由全面发展”。这需要建立包括劳动条件改善系数、基尼系数变化率、环境质量综合指数等在内的评价体系,让高质量发展可见、可感、可衡量。这场静悄悄的革命,终将还发展以本真面目。

(来源:昆仑策网【作者授权】,转编自“新青年8341”)