肖志夫:商鞅与亚里士多德“驭民之术”比较

【商鞅与亚里士多德】

近日笔者在学习亚里士多德的《政治学》时有一个惊人的发现,这位古希腊的亚里士多德的很多观点居然与中国战国时期的商鞅的“驭民之术”高度相同或相似。

经笔者查对,他们两位大家均生于2000多年前的同一年代,商鞅(约公元前390~前338年),战国时期政治家、改革家、思想家、军事家,法家代表人物;亚里士多德(Aristotle,公元前384~前322年),古希腊著名哲学家、科学家和教育家之一,被誉为希腊哲学的集大成者。商鞅提出“驭民之术”的时间是公元前356年,亚里士多德的《政治学》成书于公元前325年,前者比后者早31年。就当时的条件,他们不太可能彼此沟通,因此基本可以排除后者抄袭前者的可能性,应当归于“英雄所见略同”。

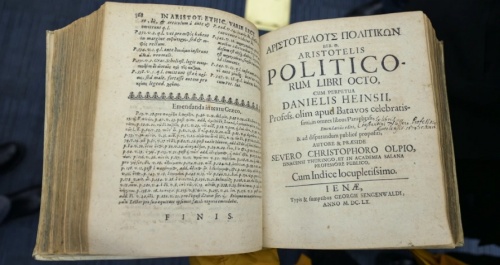

【《政治学》希腊文和拉丁文】

商鞅的“驭民之术”包括愚民、弱民、贫民、疲民、辱民五个方面,也被称为“驭民五术”。亚里士多德虽然没有系统总结出“驭民”的具体条文,但是可以找到彼此对应的思想观点,既有相同相似之处,也有区别差异之分。

一、愚民之术

商鞅禁止百姓读书和学习,尤其是儒家经典,以防止他们产生过多的疑问和反抗意识。他主张通过控制信息和教育,使百姓在信息不对称中思维局限,对外部世界认知片面,缺乏独立思想和判断能力,只能盲目服从,易于精神控制,便于把全民思想统一到统治者的意志上来。

亚里士多德说:“我们已经论述什么样的性质的人才是可能为立法者驾驭的,剩下来就是教育的工作,我们进行学习,有些是靠习惯,有些则赖于教导。”他认为,每一个政体都是由统治者和臣民组成的,那就须考虑到两者关系应该是交换性质的或永久固定的,对于公民的教育必然依据这个问题来制定。立法者有义务规范人民的行为,培养其高尚的情操。他说:“毫无疑问,没人会反对立法者将其注意力置于少年人之教育问题上,毕竟对于教育的忽视终会转至政体的存亡,而公民应当接受塑造以适应其当下生活之政治环境。既然整个城邦都向着共同的目标,那么整个城邦的公民接受同样的教育就无可厚非了。并且,教育问题应是所有人的职责,如此,斯巴达人将教育作为全邦的共同责任的行为是应该受到褒奖的,他们对于下一代的教育可谓是煞费苦心。”

二、弱民之术

商鞅禁止百姓拥有铁器和铜器,秦始皇则将全国的武器收缴并销毁,铸成12个巨大的铜人。商鞅主张通过限制民众的武器和资源,使民众无法形成有效的反抗力量。他说:“国强民弱,治国之道,务在弱民。”

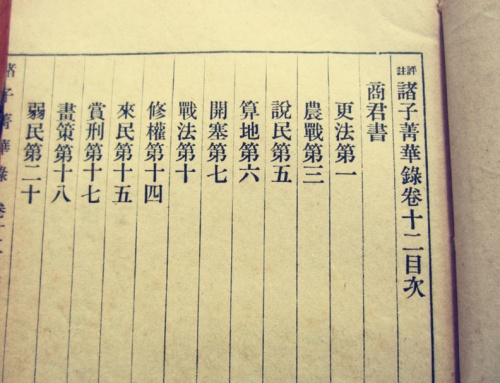

【《商君书》弱民第二十】

亚里士多德说:“僭主(古希腊城邦统治者的一种类型,也被译作暴君)无法信任平民,因而不允许平民拥有武装”,“僭主希望臣民没有行动能力,因而没有人去做不可能的事。如果他们自己都没有能力的话,他们是不会企图推翻暴政的。”

三、贫民之术

商鞅变法使得秦国的赋税占农民收获的三分之二,极大地压榨了百姓的经济资源。他主张通过严苛的赋税制度,如“十税五”,剥夺百姓的剩余钱财,使民众生活在贫困线以下,失去反抗的资本;人穷志短,减少他们的反抗意愿。

亚里士多德说:“僭主还会采取增税的办法让臣民致贫,狄俄尼索斯的增税政策实施5年后,臣民的财产几乎全都落入了国库。”

四、疲民之术

商鞅要求百姓在劳动时不能东张西望、交头接耳,以确保他们全身心投入劳作;他主张高税收政策,使得民众为了生存不得不努力工作,无暇顾及其他,让百姓疲于奔命,没有时间和精力去思考或参与反抗活动。

亚里士多德说:“僭主迫使其臣民穷困,好让他们为了生计终日辛劳,从而无暇顾及政治图谋。法老修葺金字塔,西普塞洛斯家族不惜巨资建造神庙,佩西斯特拉托修建奥林匹克亚宙斯神庙,波吕克利特在萨摩斯岛增建宏伟宫殿……所有此类营造工事、大兴土木的目的都是控制民众,让他们贫穷而不得闲暇。”

五、辱民之术

商鞅教唆百姓相互检举揭发,羞辱和打击他们的自尊心,使他们彻底失去自尊和自信,终日生活于恐惧氛围中,在心理上处于被控制状态。还通过流放和惩罚那些对政策提出异议的人,使百姓不敢对政策提出质疑,不敢反抗。

亚里士多德说:“僭主的习性之一,就是永不喜欢任何有尊严并且精神独立的人,他想独占荣耀,而一切有尊严而且精神独立的人都会触犯此种威严,有损于僭主的特权,因此专制者通常对颠覆他们权威的人恨之入骨。”他说:“对于臣民的羞辱,是因为僭主认定一个心胸狭窄之人定不会和别人谋划暗害他人。”他认为应该在公民中制造猜忌,只有人们互相信任,达成共识之后,僭主制才可能会被推翻,这就是为什么僭主总是和贤明之士过不去。因为贤达们威胁到僭主的特权,他们不想被专制所统治;也因为他们彼此忠诚,从不起内讧。他说:“僭主制的一切政策都超不出以下范畴,僭主的统治手段必以此为前提:在民众中挑拨离间;弱化其反抗的能力;使其囿于自卑和狭隘。”

商鞅和亚里士多德的“驭民之术”除了以上五个方面相同或相近的观点外,亚里士多德在他的《政治学》中还为统治者提出了一系列控制民众的策略,笔者将其归纳为“控民五策”:

一是保持“一盘散沙”状态以消除“叛乱”风险

亚里士多德说:“帖萨利亚农奴经常反抗他们的主人,斯巴达的农奴同样也会反抗他们的主人,他们心怀不满,巴望着主人破产。同样的情形却没有发生在克里特人身上,其原因可能在于,即使邻国相互为敌,但却从未出现过农奴联盟,叛乱者各有自己的农奴,各方利益不同。

“废除共餐制,禁止结党营社,僭主必须警惕任何可能激发臣民勇气和信念的事务,禁止文化研究以及类似讨论的集会,采取各种方式防范民众之间的相互熟悉,因为熟悉会增进信任。

“最好的状况就是被奴役的农民属于不同的种族和信仰,若一旦他们信仰相同便更容易联合起来发动变革。”

二是让渡参政权以保持社会稳定

亚里士多德说:“对于既无财富也无特殊品性的大量自由人和公民团体,应该享有怎样的权利呢?赋予他们过多的参政权是危险的,因为他们的愚笨会使他们犯错,他们的不诚实会使他们犯罪。但若不给他们提供任何公职也是危险的,一旦城邦的大群贫民被撇在一旁,城邦就等于遍地树敌了。避免此种情况的唯一方法是允许他们参与议事和审判事务。因此,梭伦及其他立法家赋予他们两项权利:一是选举行政人员;一是审查期满的执政人员。但他们自身不得担任任何公职。”

三是制造恐惧以凝聚人心

亚里士多德认为:“一个政体可能会因为远离危难而得到保全,但是有时候也会因为迫在眉睫的危难而得到振奋和捍卫。那些关心宪法的统治者,之所以要制造恐惧,还把远在天边的危险带到人们的近前,就是为了让人民团结起来捍卫政体。

“另一种僭主统治之术就是要在民众中埋下纷争的种子,朋友与朋友的矛盾,贫民和贵族的斗争,富人与其他富室的周璇。为了使人民进一步不得空闲且服从其领导,僭主很喜欢挑起战争。”

四是加强对重点人群的监控以防“变革”

亚里士多德说:“每个个体的私人生活也与变革的发生有关,因而不管是什么政体,都应该安排一个职能部门负责监督与现行政体不协调的人。”

他说:“僭主强迫所有人同时出现在公共场合或者自己的宫廷门前,以查知他们所想所做,并使他们养成卑躬屈膝的个性。一个僭主还要设法知道臣民在说什么或做什么,锡拉库扎派遣所谓的“美女侦探”,希尔洛则经常派遣“窃听者”秘密混入一切社会活动,刺探民情。

“那些意图行刺而不在乎能否活下去的人是最危险的,也是最应该被监视的。那些要么认为自己受了伤害,要么是身边人受了伤害的人应该严加防范,因为其总是容易冲动,奋不顾身。就像赫拉克利特所说的,要与愤怒斗争是很困难的,因为一个人会为报复出卖他的灵魂。”

五是学会伪装以塑造亲民爱民形象

亚里士多德说:“有一点君王必须要注意,要紧紧抓住自己的权力,但是自己还是要表现出民主的一面,要让自己的统治更接近君主制,至少看起来要像是有气度的君王。

“第一,他必须要表现出很关心公众的收入,而且不能做那些浪费钱财的事。如果让人民看到自己上缴的血汗钱都被浪费在美人、外邦人和伶人之流的身上,他们都会变得愤怒。他应该把自己的收入和支出都做成明细表(有的僭主就是这样做的),因为这样看起来就像是人民的管家而不是僭主了。他是整个城邦的主人,也没有必要担心自己会缺钱花了。当一个僭主在外的时候,有更多的理由去担心镇守他家业的人而不是臣民,因为有一个陪着他,而另外一个留在了城里。

“第二,他征税看起来显得是为了城邦可以面对战争的不时之需,他应该把自己当成人民财产的守护者,而不是财产的拥有者。他不应该让自己看起来很苛刻,而是要让自己尊贵,当人们看到他的时候,应该是尊重而不是害怕。这一点很难做到,这也是僭主容易受到蔑视的原因。就算僭主在其他方面都没有什么德行的话,至少应该让自己看起来在军事上有点天资,让自己的臣民以为自己是一名良帅。

他说:“僭主应该美化并改善他的城邦,就好像他不是一个僭主,而是一个城邦的守护者。僭主不应该有暴虐行为,尤其是对于个人和青少年。他在那些热爱荣耀的人面前应该特别注意自己的行为。惩罚别人要像一位慈父。与年轻人的交往应该是源于情爱,而不是放纵。他应该给那些在名誉上受到伤害的人以补偿。

“僭主应该运用的政策都是很明显的,他应该向他的臣民展示他是一个管家和君王,而不是一个僭主。他不为自己谋私,而是公众的监护人。他的生活要节制,不能骄奢淫逸。他应该与显贵为伍,在平民面前充当平民领袖。这样一来,僭主的统治就高尚而令人崇拜了,因为其臣民没有受到贬抑或压制,也就不会仇恨或者害怕僭主了。同时,僭主的情操还能得到陶冶而更加有德行,这就是一大进步了,至少已经是半具良善了。”

无论是商鞅的“驭民五术”,还是亚里士多德的“控民五策”,其本质都是把人民当作管理和奴役的对象,都是站在统治阶级立场思考问题,其目的在于通过一系列手段来加强中央集权,掌控百姓的命运,保持社会稳定,维持和巩固统治者的政权。其结果是,以严重损害天下百姓的言论、行动、财富、人身等自由为代价,换取统治者的政治利益。

(原创,作者系昆仑策研究院特约研究员)