搞经济工作,毛主席是外行吗?

1

毛泽东率领中央红军到达陕北后,就一直面临着没饭吃的难题。

皖南事变后,国民政府中断了对陕甘宁边区的物资补给,还对边区采取了严厉的经济封锁,断绝了延安和外界的经济往来。

再加上全面抗日战争爆发后,全国各地的热血青年、商人等,纷纷往延安聚集,导致一向贫瘠的陕甘宁边区,负担不起这么多的人口,发生了严重的经济困难。

就连平日里很少讲困难的毛泽东,也在报告里讲:

“最大的一次困难是在一九四〇年和一九四一年,国民党的两次反共磨擦,都在这一时期。我们曾经弄到几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖。国民党用停发经费和经济封锁来对待我们,企图把我们困死,我们的困难真是大极了。”

毛泽东都说“困难真是大极了”,可想而知,1941年前后的陕甘宁边区,遇到的困难有多么艰难沉重。

当抗日战争转入战略相持阶段后,解决经济困难就成了所有工作的核心。

回顾这一段历史,对我们当下的面临的困难,也有着重要的参考借鉴作用。

不要以为毛泽东只擅长军事、政治工作,搞经济建设工作,毛泽东也从来都不是外行。

陕北位于黄土高原的中心部分,地势的特点是西北高而东南低,地形主要分为“原”和“川”,川地土壤较为肥沃,是边区最好的土地,但原多川少。

陕北由于黄土高原的生态被破坏,土地贫瘠就算了,自然灾害还特别多。

旱涝冻多发,干旱少雨,三年一小旱,五年一大旱,好不容易下场雨,还容易发生涝灾,生存环境十分恶劣。

在红军到达陕北前,陕北农业还处在靠天吃饭的原始状态下,陕北地方到是大,但地广人稀,耕地只有800多万亩。

主要种高粱、小米等作物,粮食产量还很低,平均一亩地产量45斤左右,遇到荒年,颗粒无收都是正常事。(数据来源陈延煊《抗日根据地经济史》)

陕北的贫困是外人难以想象的,尤其农民的贫困,是陕北社会的普遍现象。

就连陕北的中农都要吃糠,贫农则是“糠菜半年粮”,住的是土窑洞,穿的是“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”的土布衣服。

农业都快搞不下去了,工业自然是少得可怜,基本等于零,起先整个陕甘宁边区下辖的唯一工业,就是一个只有40人的修械所。

地瘠民贫,经济落后,工商业发展十分低下,就是陕北的真实写照。

彼时,陕北能拿得出手的资源就是食盐、石油、煤炭,却苦于没有工业来搞资源开发,只能靠陕北定边县的盐湖搞商品交换。

而抗日时期,食盐是硬通货,算是陕北为数不多可以用来跟外界交换的资源。

用毛泽东的话讲就是:“旧社会给边区的遗产是:贫穷、愚昧与疾病。”

要不是被逼到绝路了,红军也不会选陕北当做落脚点。

就这,老蒋还怕红军在陕北待得太舒服,经济封锁、外援封锁等手段都用上了。

没办法,敌人就是要攻击你的弱点,越弱越要下死手。

皖南事变后,老蒋中断了给八路军、新四军的各种补给。啥都不发了,还给你封锁起来,明摆着就是要困死八路军。

打不败你的,终将成就你,这话用在八路军身上实在太合适了。

当年老蒋用武装叛变让教员明白了,枪杆子里出政权的道理,随后又用经济封锁,逼着教员学会了如何搞经济建设。

后来毛泽东也说,将解决边区经济困难,看作是“学习治国”。

不得不说,蒋委员长虽然技不如人,磨刀石的技术却是一等一。

2

对于如何解决边区的严重困难,毛泽东提了三个方向。

萧劲光回忆,有次毛泽东把他和林伯渠、高岗等人找过去谈话,谈到了边区面临着严峻的经济困难。

主席说,我们到陕北来是干什么的呢?干革命的。

现在日本帝国主义、国民党顽固派要困死、饿死我们,怎么办?我看有三个办法:

第一是革命革不下去了,那就不革命了,大家解散回家。

第二是不愿解散,又无办法,大家等着饿死。

第三靠我们自己的两只手,自力更生,发展生产,大家共同克服困难。

前两个方案自然是玩笑话,但从这里多少也能看出毛泽东在解决问题时的特点,在表达自己的观点时,十分注意跟下属沟通的方式方法。

不会将观点一股脑灌输下去,而是会采取一些策略,使用反问的方式,引导干部思索问题解决的方向,先重申目标,再将困难引发的后果讲明白,最后才引出自己的观点。

萧劲光等人一听,自然是赞成第三种办法,而且不知不觉间,就增强了解决困难的信心,跟毛泽东达成了共识。

毛泽东能让这么多革命同志信服,靠的不仅是雄才大略,还有这种擅于团结上下的沟通方式和工作方法。这是历史的细节。

毛泽东继续说到,现在看来,也只有这个办法。这是我们的唯一出路,是打破封锁、克服困难的最有效最根本的办法。

随后,中央决定由林伯渠、朱德、任弼时、李富春、高岗等组织中央财政经济委员会,统一对财政经济工作的领导。

当你无路可走的时候,剩下的那一条路,不管看起来有多难,有多不可能实现,你都得下决心去走。

你不走,那你就是失败者,尽管你咬着牙往前走,也不一定成功。

如果你有不能失败的理由,那就不要管它能不能成功,一定要有下决心的勇气。

就跟毛泽东动员军民时说的那样:“要来一个大动员,几万人来一个决心,一起动手,衣食住都由自己来解决,艰苦奋斗,不怕没有饭吃,没有衣穿。”

很多奇迹背后,其实都是被逼无奈。

3

方向是确定后,就得研究方针策略了。

问题暴露后,剩下的就是分析问题产生的核心原因,随后对症下药。

在抗日战争时期,陕甘宁边区虽然面临种种困难,但相比红军时期,陕甘宁边区已经争取到了一个合法地方政权的地位。

对于一个政权来说,维系其存在至少要有四大要素:完善先进的执政理念、进步团结的执政队伍、强大的武装力量,以及稳定的经济来源。

当下,陕甘宁边区的弱点是缺乏稳定的经济来源。

而边区的经济特点是一个农业经济占绝对地位的地区,在生存问题都没有解决的情况下,穿衣吃饭问题是边区经济最大的问题。

毛泽东在会上跟同志们讲:

“我们不能饿着肚子去‘正谊明道’,我们必须弄饭吃,我们必须注意经济工作。离开经济工作而谈教育或学习,不过是多余的空话。

离开经济工作而谈‘革命’,不过是革财政厅的命,革自己的命,敌人是丝毫也不会被你伤着的。”

边区当前的主要任务是赢得抗日战争,那一切财政经济工作都要服务于“赢得战争”这个总目标。

建立稳定的经济来源,保障抗日经费的供给,发展生产,以改善军民的物质生活,就是经济工作要解决的问题。

对于如何完成这一任务,延安内部却发生了严重分歧,毕竟大家以前的主要工作就是打战,现在转头要搞经济建设,大家难免会有不一样的想法。

第一种错误观点是只注重“节流”,一些同志认为经济工作就是节约,可以通过消减各项开支去解决财政困难。结果在实际工作中,这种方法不仅没有解决困难,反而降低了财政工作效率,拖累了经济发展。

第二种错误观点是搞不切实际的大计划。有些人要建设重工业,搞军工业,盐业,嘴一张就是大投资大项目,认为只有这样才能解决问题,但对于当时的边区来说,根本不存在上马大项目的条件,资金、技术、设备,啥都没有,只有一张嘴。

第三种错误观点是回避了战争的需要,单纯的提出要实施“仁政”,要继续采取休养生息的方法,减轻人民的负担。

对于这个观点,毛泽东一针见血的指出:“抗日战争如果不胜利,所谓’仁政’,不过是施在日本帝国主义身上,于人民是不相干的。”

这话用来反驳某个文人“我不在乎大国崛起,只在乎小民尊严”的言论,恰如其分。

第四种错误观点是学国民党和日伪政权,渴泽而渔,不管人民的负担,加征税收,从边区百姓身上抽取资源,全力供给政府和军队的需要。

对于这种观点,毛泽东也给予了反驳,作为人民利益的代表者,如果共产党也这样做了,那跟国民党有什么区别呢?

我们应该“以90%的精力帮助农民增加生产,然后以10%的精力从农民取得税收”。

细心的读者,应该能看出来,第三种观点和第四种观点,是一个问题的两个极端。

但毛泽东对这两个极端观点,都进行了反驳。

毛泽东对这两种极端的危害,看得很清楚,而这两种极端观点共存于毛泽东的思维里,却不发生冲突,毛泽东反而能视现实情况综合取用这两种观点。

两种极端观点共存于脑海里,却不冲突,这就是智慧的体现。

4

毛泽东通过不断的沟通,最后说服了其他人,将“发展经济,保障供给”的总方针确立下来了。

只有发展才能解决问题。

毛泽东看得很明白,边区有这么多张嘴等着吃饭,光靠节约是解决不了问题的,必须做大蛋糕,全力发展生产。

将粮食生产总量提上来,工商业建设起来,才能真正解决问题。

当时边区有150万人口,耕地800多万亩,年产粮在126万石左右,按照一亩地产粮45斤,一个人一天一斤粮食计算,养活一个人需要8亩地,理论上至少需要1200万亩地,缺口达300万亩。

而且边区当时脱产人员超过4万人,主要是学生和机关部队人员,人数还在不断增加中。

多一个脱产人员,就少一个生产人员,生存压力成倍增长。

这还只是吃饭问题,穿衣问题更是一个大麻烦,边区刚成立时,被服用品基本靠外界支援,老蒋封锁边区经济后,不要说被服了,棉花都进不来。

想解决农业问题能怎么办?

只有开荒一条路可以走,幸好陕北地广人稀,可耕种面积有4000多万亩,只是缺人、缺资金开荒。

但又出现了一个问题,开荒的钱从哪里来?

在开荒取得效果前,眼前的粮食危机该如何渡过?

想干事,你得有一个启动资金,得有一个初始动力,可边区连锅都揭不开了,又能从哪里搞钱呢?

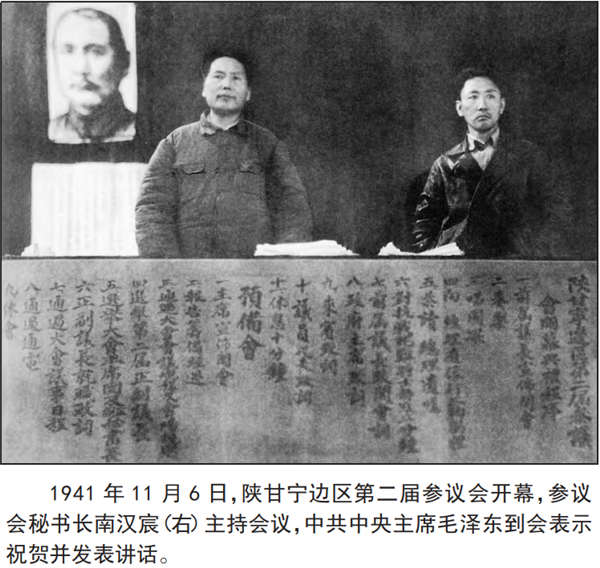

这个时候,毛泽东又提拔了一个人才上来负责这项执行工作,此人叫南汉宸。

毛泽东不仅懂经济,还能慧眼识珠,识别出谁能胜任经济工作。

南汉宸原本负责统战工作,西安事变前后在杨虎城部队负责地下工作,边区内外认识不少人,思想也比较灵活。

关键时刻,在最困难的当口,毛泽东将南汉宸叫来谈话,想让他来管家务,当边区财政厅长。

南汉宸也很为难,财政问题是边区最棘手的问题,让他一个没有相关经验的人来接受,实恐难以胜任。

但毛泽东给他打气,鼓励他,跟他谈了4个小时的话,最终说服了南汉宸,让他接手了这个工作。

因为这段经历,新中国成立后,南汉宸成为中国人民银行首任行长。

什么叫机遇?

困难就是机遇,别人都解决不掉的难题,你解决了。

这就叫机遇,问题就是机遇。

5

南汉宸上任后,来了一个三板斧。

首先废掉了在边区流通的法币,设立边区银行发行边币,想搞投资,扩大生产,就需要杠杆,想要玩杠杆,就得有自己的金融工具。

但这一设想提出后,就被一些人否决了,最后是毛泽东和任弼时亲自拍板站台,才算通过。

除了发行边币,南汉宸还围绕食盐做文章,靠着这两样东西,把钱的问题初步解决了,让开荒工作进入了正轨。

其次,南汉宸开始调整边区的税收政策,将边区的大小商人都聚集到一起,让商人们可以顺畅发表建议,并制定了新的粮食征收章程。有效增加了边区的财政收入。

最后,南汉宸为了渡过眼前的粮食危机,走访了边区多个县,摸清了农民手里大概还有多少存粮,制定了征收20万石公粮的目标,渡过了眼前的粮食危机。

因为此前边区采取的是休养生息的政策,征收的粮食在8万石左右,结果这次将数额提了这么多,让农民产生了不少怨气,还发生了两起农民咒骂教员的事件。

1941年6月初,延川县代县长李彩云(跟西路军李彩云同名,不是同一人)在雷雨天,触电身亡,同一天,当地农户的一头驴也被雷电劈死了,结果农户就发牢骚说:“老天爷不开眼,响雷把县长劈死了,为什么不劈死MZD?”

毛泽东得知这件事后,经过调查发现,确实是征收的公粮太多,加重了人民的负担。

不久后,清涧县的一位农民,又被雷劈死了,农民的妻子咒骂MZD和边区政府,话说的很不好听,大意说世道不好,黑暗之类的。

接连发生了两起雷劈事件,客观来说,这反映出陕北气候环境的确很恶劣,而事件引发的舆论,也说明1941年前后,边区的经济困难远比我们想象的要糟糕。

老蒋的经济封锁,给陕甘宁边区制造了巨大压力。

面对问题,毛泽东并没有盲目的乱作为,而是思考现象背后的本质。

几个月后,边区民主人士李鼎铭在边区第二届参议会上提出,政府应该彻底计划经济,实行“精兵简政”主义,避免入不敷出、经济紊乱的现象。

这一提议得到了毛泽东极大重视。

毛泽东认为这一政策不仅能减轻人民负担,还能改造政府里机关主义、官僚主义、形式主义的现象。

在毛泽东的倡导下,边区开始大力推行精兵简政。

但这个政策第一次在边区推行时,效果并不理想,并没有取得想象中的效果,人员没有精简多少,政府效率也没有提升。

但毛泽东是下了决心要推精兵简政,减轻人民负担,一连推行了三次。

第二次还以边区政府主席林伯渠为核心,成立了总编整委员会推这个事,下决心要精简4000人,结果因为各种原因,还是没能达成目标。

一直到第三次,毛泽东亲自抓,总结了前两次的经验后,先用了三个月的时间进行宣传、组织和思想工作。

随后召开多次会议,对精兵简政的目的、任务、机构、人员制度、作风、实施方法、注意事项等提出了明确要求,并逐一落实。

这一次才算达成目的,有效减轻了人民负担,提升了工作效率,进而推广到全国各地的根据地。

后来毛泽东说:“我们必须克服这个困难,我们的重要的办法之一就是精兵简政。”

6

在经济学上,有一个千古不易的致富秘诀,那就是开源节流。

话说起来简单,做起来有多难我们也看到了,仅是一个精兵简政的节流方案,在执行的过程就遇到了各种困难,多位领导人推了几次都没能推下去见到效果。

这还是1941年的延安,人员不多、心思简单的时期。

可见,想把开源工作做出成果有多难,尤其在没有资源、技术、资金的情况下。

除了用精兵简政的手段为人民减轻负担外,在毛泽东的号召下,全部脱产人员,都要进行自生产运动,留守部队要自己开荒种地,学校里的老师学生也要种,政府里的干部和办事员也要种。

毛泽东和朱老总带头干,工作之余自己开垦了一块菜地,自己种地,能自己解决多少口粮,就解决多少。

这不仅体现出毛泽东身体力行的做事风格,更是一种做事的方法。

一个好政策能不能取得效果,关键有三点,首先在于顶层设计合不合理,其次在于顶层设计能不能和基层实践达成统一,最后还要看政策贯彻执行的怎么样。

如果政策的制定者和具体执行者,在推行政策的时候,都是高高在上的,不身体力行。

那这个政策就算初衷很好、设计很好,落实到具体事物层面时,恐怕也会走样变形,产生反效果。

毛泽东在号召全体军民“自己动手,丰衣足食”时,并没有将自己排除在外,反而亲自参加生产劳动,以身作则,吃的小米饭,穿的粗布衣服,住的土窑洞。

领导号召其他人吃苦,艰苦奋斗,自己却不参加,吃好的穿好的,又凭啥能说服群众和基层干部呢?

1941年当年,359旅就开荒种地11200亩,部队所需粮食,自己解决了70%,所需经费自己解决了78%。

到了1943年,359旅的粮食和经费全部实现了自给自足,还有结余。各地方政府和部队也都基本实现了自给自足。

毛泽东视察南泥湾时,见到建设成果,非常兴奋。

对王震等人说:“困难,并不是不可征服的怪物,大家动手征服它,它就低头了。”

7

开荒工作是边区大生产运动重要的一部分,想在黄土高原搞开发,得满足三个条件:

得有足够的劳动力、开荒得有利可图、得有健全的制度保障开荒成果。

七七事变后,有不少人为了躲避战乱,从沦陷区和国统区向边区移民,总人数超过20万人,现在看20多万人不算多,但当时陕甘宁边区总人口也才140万左右。

有了这几十万人,也解决了边区劳动力不足的问题。

针对没有地的难民,毛泽东让边区政府提供开荒必要的工具,还额外提供利息率较低的助农贷款,帮助新移民开荒。

至于开荒后的土地,边区政府也给了政策,你自己开荒也好,雇人开荒也好,开出来了这块地就是你的,给你发登记证,而且新开荒的土地免收三年的公粮。

如果自己不种,租给他人种,免收三年的地租,三年后按照边区的租佃条例办理,地主不能随意收回土地。

为啥还有这样一个政策,难道边区还有地主存在不成?

的确存在地主。

因为1937年之后,为了表示国共合作抗日诚意,红军停止了打土豪分田地运动,已经分到土地的农民,地主不准收回,分给谁就是谁的,土地没有被没收,那地还归地主所有。

红色中央所在地,不仅存在地主,还有私营企业主,鼓励外商来投资。

陕甘宁边区原本就穷的叮当响,搞经济工作,要是不让资本、私营企业主参与进来,保护他们应得的利益,那就是喊口号,经济是起不来的。

对于这一点,毛泽东也给出了明确指示:“各种垄断的办法必须立即改变,不要妨碍私利,要实行贸易自由政策,过去实行以公营事业吞并私营事业的政策是不对的。

对边区发展资本主义不要害怕,过去党内反对发展资本主义的口号,今后改用反对贪污腐化。”

看到这段,是不是有点吃惊。

如果共产党人都是一些人想象中的那样迂腐,不能正确看待事物,那革命早就失败了,中国也不会取得今天的成就。

实际上,早在1940年1月发表的《新民主主义论》里,毛泽东就说了:

“中国的经济,一定要走‘节制资本’和‘平均地权’的路,决不能是‘少数人所得而私’,决不能让少数资本家少数地主‘操纵国民生计’...”

而在如何处理私营和公营事业这件事,毛泽东也给出了明确答复:“在公私关系上,就是‘公私兼顾’,或叫‘军民兼顾’”、“只有实事求是地发展公营和民营的经济,才能保障财政的供给”。

这里的关键点就是不能让资本“操纵国民生计”,这是后来毛泽东在边区开高干会议再次强调重申的事。

那这套政策取得了什么样的成果呢?

红军刚到陕北时,把被服厂的工人都算上,工人也才不过两百多人。

而到了1944年,仅在私营工业中,盐业工人达到1955人,煤炭为1891人,纺织业有809人,化学工业有346人,造纸业有150人。

算上其他行业,私营企业的工人有6364人。(数据来源,西北局调查研究室《边区经济情况简述》)

实现自给自足还只是大生产运动的一方面收获,边区通过发展经济的运动,积攒了搞经济建设的经验,培养了一批执政骨干,这是无价的。

最后以毛主席的一段话作为结尾:

“凡属正确的任务、政策和工作作风,都是和当时当地的群众要求相适应,都是联系群众的;

凡属错误的任务、政策和工作作风,都是和当时当地的群众要求不相适合,都是脱离群众的。”