他曾嘲讽毛主席的文章,毛主席却为他亲书碑文,并照顾其遗孀20年

1913年春至1918年夏,青年毛主席就读于湖南省第四师范学校、湖南省立第一师范学校(1914年第四师范学校并入了第一师范学校)。在长达5年的师范就学生涯中,毛主席为以后打下了深厚的学问基础,其思想也开始萌芽。

这一期间,有3位老师对青年毛主席的影响最为深远,他们是杨昌济、徐特立、袁吉六。

杨昌济、徐特立的名气很大,杨昌济后来成为了毛主席的岳父,惜英年早逝。

徐特立则在白色恐怖中毅然投身革命,与董必武、林伯渠、谢觉哉、何叔衡被尊称为中央苏区“五老”。走过长征路到达陕北后,徐特立又与董必武、林伯渠、谢觉哉、吴玉章被尊称为延安“五老”。建国后,徐特立任中央人民政府委员、中宣部副部长等职,是党的高级干部。

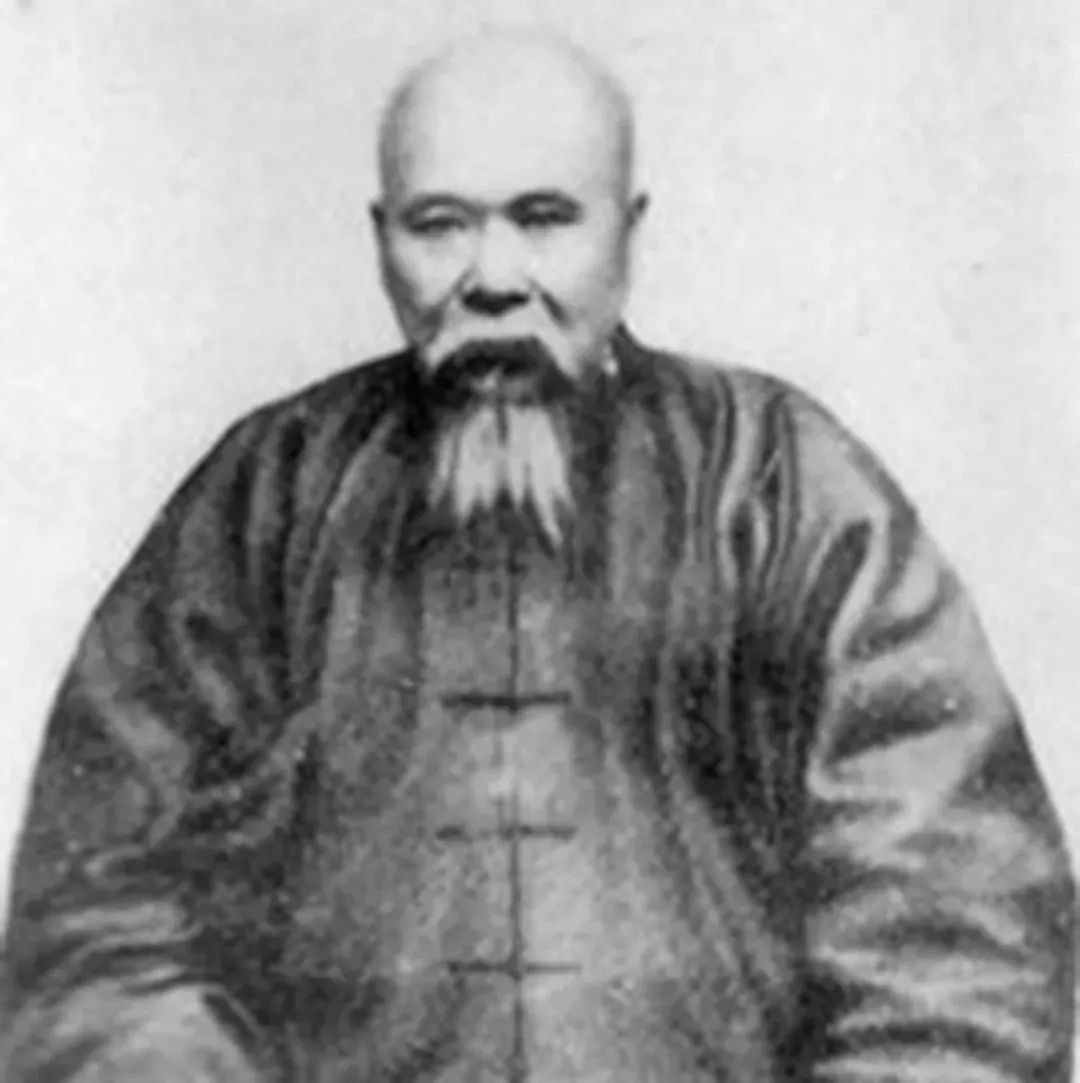

袁吉六这个名字,大家可能比较陌生。他的另一个名字是袁仲谦,又因胡须有半尺长被称为“袁大胡子”,是湖南省新化县永固团巴油袁家凼(今隆回县孟公乡白莲村)人。隆回县现在出大名了,热门歌曲《早安隆回》歌颂的,就是这个县。

袁吉六生于1868年,比毛主席大25岁。毛主席在湖南省第四师范学校本科一部八班读书时,国文教师就是袁吉六。第四师范学校并入第一师范学校后,袁吉六依然是毛主席的国文老师。

当时康(有为)、梁(启超)文体风靡一时,学生作文,竞相仿效。袁吉六当时就对学生毛主席的作文中梁启超的味太浓大加嘲讽,有一次还撕烂了他的作文,并说:"作文之道,首应务本,完全摹仿康、梁,实非所宜。写作应有自己之风格,康、梁亦是先学古文,然后才有变化,如先效此二人,必然走岔,画虎不成反类犬也!"

毛主席接受了袁吉六先生的教诲,改弦易辙,独出一格,为自己后来终成文章大家奠定了坚实的基础。

多年后,在陕北保安县的窑洞里,毛主席在同美国记者埃德加·斯诺谈及这段经历时,还说:"学校里有一个国文教员,学生给他取了个袁大胡子的绰号。他嘲笑我的作文,说是新闻记者的手笔。他看不起我视为楷模的梁启超,认为半通不通。我只得改变文风,钻研韩愈的文章,学会了古文体,所以多亏袁大胡子,今天我在必要时仍然能写出一篇过得去的文言文"。

1915年上学期,湖南省立第一师范的学生反对当局增收学杂费,发生了驱逐校长张干的罢课运动。这场斗争中,毛主席是带头闹事的学生之一,反对张干的传单,就是毛主席起草的。事后,校长张干要挂牌开除毛主席的学籍。

袁吉六极力反对开除毛主席的学籍,并多次对人说:"挽天下危亡者,必期斯人也。"

袁吉六与杨昌济、王季范、徐特立等一师最有分量的老师一起,联名要求张干收回成命,还召开全校教职工会议,为即将被开除的学生鸣不平。

迫于压力,张干只好把开除改为记大过。毛主席等学生不妥协,声言张干不走绝不复课。湖南省教育厅为了平息事态,只好将张干免职调离。

毛主席与张干的故事也很感人。1952年9月下旬,毛主席盛情邀请老校长张干、当年的历史教员罗元鲲及少年时代的老师李漱清、同学邹普勋到北京家中做客,长叙别后之情。午餐过后,毛主席陪同张干、罗元鲲等诸位老师一道参观游览了中南海。晚上,毛主席派人给四位老人送来礼物,每人一份。这些礼物是:布鞋一双,褥子、盖被各一床,枕头一对,香皂一块,牙刷一支。送礼的工作人员特别对四位老人说明,这是主席用自己的稿费买的。张干赞许地点点头说:“还是当年那个脾气,一丝不苟,一尘不染!”张干返回家乡时,毛主席又送给他一百五十万元(旧币)与有一瓶鹿茸精。1963年初,毛主席又托湖南省委书记张平化给张干送去了2000元,这两千元是毛主席自己的稿费。

袁吉六先生很了不起,不仅是个好教师,而且还是大学者,著有《文字源流》、《文学史》、《书法必览》、《分类文法要略》、《国文讲义》、《说文初义草》等。

1932年5月7日,袁吉六先生在家乡隆回县病逝,终年64岁。

毛主席一直感恩袁吉六先生对自己的栽培。

建国之初,毛主席获悉袁吉六先生的遗孀戴常贞生活十分困难,便于1950年10月11日致信时任湖南省政府主席王首道请他予以关照。同时,毛主席还让周世钊给戴常贞老人捎去了50万元(旧币)生活费。

周世钊是毛主席在湖南省立第一师范学校的同学,也是袁吉六先生的学生。周世钊此时任湖南省立第一师范学校的校长,1958年升任湖南省副省长,后来还担任过湖南省政协副主席。

1951年4月,毛主席派人专程接戴常贞老人进京,住了两个多月。期间,毛主席对这位师母关怀备至,曾3次与她单独会面,并设家宴招待;还亲自为老人划桨,泛游“中南海”。又请袁吉六生前好友王季范、徐特立等陪同戴常贞老人游览了八达岭长城、颐和园等名胜古迹。五一劳动节那天,毛主席还安排戴常贞老人登上了天安门城楼观礼台。临别时,毛主席送给了戴常贞老人“零用钱”300万元(旧币);两大皮箱“薄礼”,其中有毛呢衣服、床上被盖等生活用品20多件。

1963年,戴常贞老人患结石病住院,并实施手术。毛主席得知后,委托老同学周世钊专程到医院看望,并捎去了400元“营养费”。1964年底,毛主席又委托周世钊给戴常贞老人带去400元钱。后来,毛主席还常给戴常贞老人寄钱寄物。戴常贞老人在毛主席的多方关照下,晚年生活十分幸福,直至1970年3月15日去世,享年88岁。她去世后,毛主席又让周世钊转交了300元的葬仪费。

树高千尺不忘本,寸草之心报师恩。毛主席对师母戴常贞老人在生活方面的关照前后达20余年,而且细致入微,闻之令人泪湿。

毛主席尊师之恩的坚持回报,值得所有人学习。

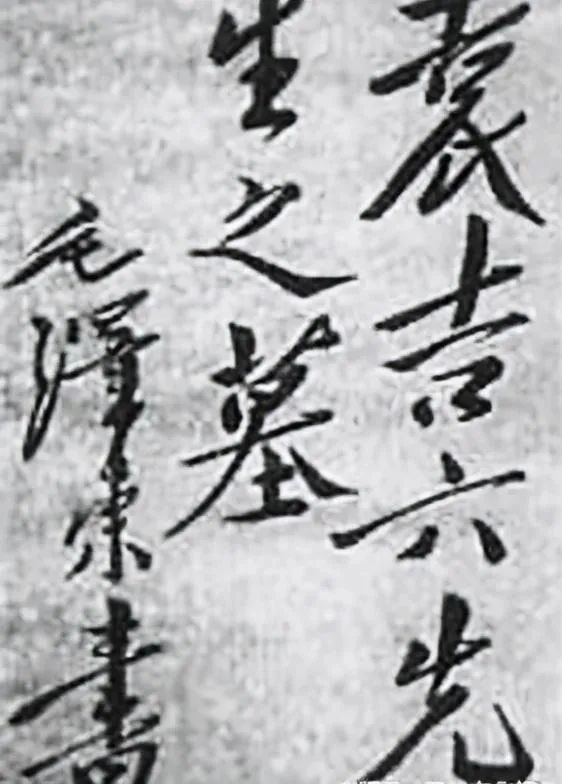

1953年,毛主席亲笔为恩师袁吉六的墓碑题字——"袁吉六先生之墓"。这是毛主席一生中仅有的一次为老师的墓碑题字。

1964年,毛主席在中南海请郭沫若、周世钊、章士钊等作客。席间谈起第一师范的袁吉六老师时,章士钊说:此老通古今文史。"郭沫若接着说:"斯人教天下英才。"毛主席听了笑着说:"英才过誉,但'教天下'则符合袁老身份。"

领袖情怀感天地, 伟人风范万世存!(刘继兴)