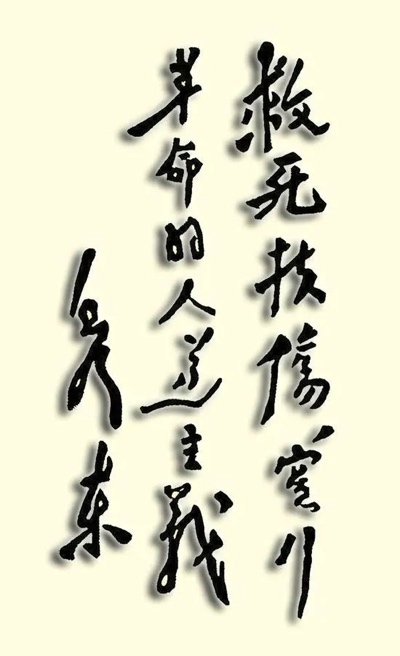

毛泽东为中国医科大学题词“救死扶伤,实行革命的人道主义”,成为医务工作者的座右铭

抗战时期延安的学校很多,中国医科大学是比较特殊的一所,专门培养医务技术人才。它的历史要追溯到1931年11月在江西苏区成立的中国工农红军军医学校。1934年10月,军医学校随军长征,1935年10月到达陕北后不久,在瓦窑堡复校开课,定名为红军卫生学校。

在陕北期间,红军卫生学校先后驻在吴镇、志丹、盐店子、甘谷驿等地。1937年4月底,迁至泾阳县云阳镇甘泽里村。红军改编为八路军后,红军卫生学校亦改名为八路军卫生学校。1940年3月迁至延安。9月,由毛泽东提议,更名为中国医科大学。1946年转至东北办学,进入沈阳后,改名为沈阳中国医科大学。整个延安时期,它前后培养医务工作者数千名,为革命作出了巨大贡献。毛泽东为这所医校的发展倾注了许多心血。

为军医学校定方针

1932年2月22日,中国工农红军军医学校在江西于都,隆重举行军医专业第一期开学典礼。毛泽东为学校制定了政治坚定,技术优良的办学方针。红军总司令朱德、总参谋长叶剑英,均出席开学典礼。朱总司令在讲话中指出:中国工农红军已有很大的发展,但是医务人员缺乏,我们必须培养自己的红色医生,以适应部队的需要。他勉励学员们,要学好本领,为红军服务。朱德还强调:毛泽东关于培养政治坚定、技术优良的红色医生的办学方针,为学校指明了方向,今后要坚决执行不动摇。中央决定,军医学校的校长由军委总军医处处长贺诚兼任,总军医处医务主任陈志方兼任教育长。学校从红军部队中招收了25名干部和战士,作为军医学校的第一期学员。

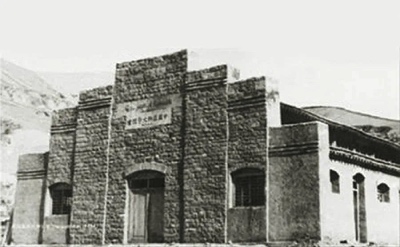

◆1932年11月,中国工农红军军医学校在江西于都举行首届开学典礼,图为举办开学典礼的礼堂。

中国工农红军军医学校的成立,结束了中国共产党没有自己军医学校的历史,意义深远。从此,它跟随着中国共产党领导的革命,开始了漫漫的红色旅程。

提议更名为中国医科大学

1940年,学校迁至延安,不久,由毛泽东提议更名为中国医科大学。从此,该校进入健康、快速发展的新时期。

随着中国医科大学办学规模的扩大,教员增加一批又一批。学员从学校毕业,奔赴抗日前线,为夺取抗日战争的胜利,贡献力量。此时,在毛泽东的关怀下,各种规章制度逐步完善起来。学校《校章》中规定,学校的性质是:在中国共产党的领导下,培养技术人才的学校;办学目标是:培养革命的技术优良的卫生干部,适应抗战建国的需要,为民族解放与共产主义事业奋斗到底;教育方针规定为:培养政治坚定、思想正确、忠于职责、贯彻始终的卫生工作者。 医大成立后,以培养政治坚定、技术优良、为革命工作、为大众服务的卫生干部为宗旨。毛泽东应邀为中国医大制定的校训是:团结、紧张、严肃、仁慈、谨慎。其中的仁慈、谨慎,是针对医疗工作特点提出的。

◆图为1940年,中国医科大学延安校址大门。

经中央批准,学校对学制进行了调整,军医专业延长为4年制,制药班为3年制,调剂班为1年制。这是为了让学员在学校学到更扎实的知识和技术,工作得更好。与此同时,中国 医科大学的组织机构也做了重新调整。新组建了校务委员会,由王斌任校长,史书翰为副校长,饶正锡兼任政治委员,谢滋群为副政委,曲正任教育长,总支书记王大钧(1942年后谢滋群为政委)。校部下设政治、教育、总务3个处,政治处下设组织、宣传、保卫3个股,主管全校干部和学生的政治教育工作;教育处下设注册、出版2个股。在教学方面设有解剖、生理、细菌、病理、药理、内外科7个学系。另外,还兼管白求恩国际和平医院的教学。以上这些改革,都是报请党中央和毛泽东审核批准的。

重要题词鼓舞人

在中国,大多数人都知道毛泽东的光辉题词救死扶伤,实行革命的人道主义,但许多人可能不知道毛泽东题词的由来。它有一段鲜为人知的故事。

前已谈到,1940年9月,经毛泽东提议,更名为中国医科大学。1941年即将毕业的军医专业第14期,也就是更名后的中国医科大学第一期毕业前夕,同学们都热切地希望毛泽东能够为他们题词留念。当时第14期的期长林春芳,将同学们的这一要求向校长王斌作了汇报。王斌很快拨通了毛泽东的电话:主席,我是王斌,14期学员就要毕业了,这是我们医科大学的第一期毕业生。大家想请主席在百忙之中,给14期毕业同学题个词。你看可以吗?毛泽东立即答应了这一请求。

◆毛泽东题词“救死扶伤,实行革命的人道主义”。

几天后的一个星期天上午,林春芳看见一个人骑马向学校奔来。走近了仔细一看,原来是毛泽东的警卫员,他们曾打过交道,林春芳便迎了上去。警卫员从挎包里拿出一个纸卷,高兴地对林春芳说:毛主席给你们题词啦!林春芳急忙带他来到校长办公室,将纸卷递给王斌。王斌小心地打开纸卷,只见毛泽东在一张白纸上,用毛笔写着“救死扶伤,实行革命的人道主义”13个大字。王斌很激动,没想到主席这么快就写好了题词,连说:好词!好词!好字,好字!然后对林春芳说:你赶快找人放大四张,这是党中央、毛泽东对我们的教导和关怀啊!他对警卫员说:你辛苦了。请回去对主席说,我们深深地感谢他!

很快,林春芳找绘图组的同学,精心放大了四份,分别贴在校部、礼堂、图书馆和第14期的教室里。原稿由王斌妥善保存。得知毛泽东为第14期同学题词的消息后,全校师生无不欢欣鼓舞。

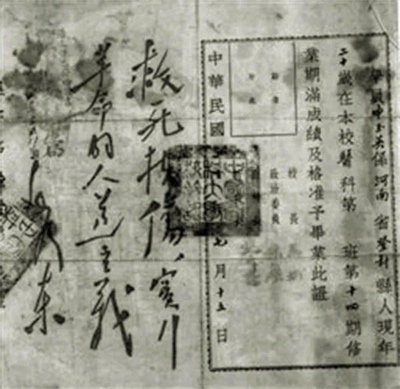

此后,学校决定将毛泽东的题词“救死扶伤,实行革命的人道主义”,用红色字印制在第14期的毕业证书上。1941年7月15日,医科大学召开了隆重的欢送毕业同学大会。第14期的61名毕业同学,从校长手里接过了与以往不同的毕业证书,无比兴奋。

◆中国医科大学延安时期第十四期毕业证书。

毛泽东的这款题词,从学校方针、学生使命的根本出发,言简意赅地指出革命医务工作者肩负的任务和工作的指导思想。特别是其中的革命人道主义,更是对历史上进步的人道主义思想的继承和肯定,意义深远。这表明,中国共产党信仰和坚持的马列主义、共产主义,就包括历史上形成的进步的人道主义。这款题词,不但印在第14期同学的毕业证书上,也深深印在了医大全体师生的心坎上,成为一代又一代医大人的行动指南,进而成为全国医务工作者的座右铭和指导方针。至今,这款题词依然刻在全国各大医疗机构的大门口,时刻鞭策着医务工作者们前进!

多次讲话指导方向

毛泽东对中国医科大学,倾注了许多心血。他不仅为学校题词,还多次到学校了解情况和讲话,指导学校健康发展。

1940年9月,毛泽东向中央提议:我们已经有了抗大、马列学院、鲁艺、中国女子大学等高等学校,但是还没有一个医疗类的大学。是不是可以将卫生学校改建成一所高等医疗学校?中央同意了毛泽东的意见,便将八路军卫生学校正式更名为中国医科大学。从此,中国医科大学跨进了新的发展阶段。

1940年秋,毛泽东来到学校向师生们作报告。他讲道:你们在党的领导下,从江西中央苏区的卫生小学,经过二万五千里长征的锻炼,现在已经成长为卫生中学了。我们的革命军队从无到有,从小到大,是因为我们能够为群众谋利益,为全国广大工农群众所拥护。我们一定能够战胜敌人,建设一个新中国。你们卫生学校也是这样,将来一定会发展壮大,成为一个卫生大学。毛泽东的报告鼓舞了全校教职学员的斗志,决心战胜一切困难,完成教学任务,夺取抗日战争的最后胜利。

1940年底,毛泽东来到医科大学,参加纪念白求恩逝世周年大会。毛泽东在会上讲话,号召全校师生要好好学习白求恩对病人极端负责的精神,在治疗工作中精益求精,绝不能马虎大意。在这次讲话中,毛泽东还讲了团结中医、中西医结合的重要意义。此后,延安及边区的医疗卫生工作中,在团结中医方面做了许多切实有效的工作。边区政府副主席李鼎铭,多次代表中医界,感谢党和毛泽东的关怀。

◆中国医科大学学员在为边区军民接种牛痘疫苗。

1941年7月,毛泽东再一次来到医科大学,参观医大建校十周年(从1931年江西的红军军医学校算起)展览会。毛泽东兴致勃勃地、仔细地观看了各种展品,对于学校的发展和成绩,给予高度评价。最后,他在留言簿上写下:办得很好。这个留言,包含了两层意思,首先是指学校办得好,有发展,有成绩;其次是指这个十周年校庆展览会办得好。留言虽然仅四个字,但对全校师生产生了极大的鼓舞作用。朱德参观展览后的题词是埋头苦干,这既是对医大以往谨慎的肯定,也是对学校今后的希望。

1943年初秋的一天下午,毛泽东应邀来医科大学作时事报告。当时,蒋介石发表了《中国之命运》一书,国民党发动了第三次反共高潮,不断侵扰陕甘宁边区,国内形势很紧张。所以,他来到医科大学,主要讲国内形势问题。他说:同学们,枪是可以杀人的!听众心想,这个简单的道理谁不知道呢?主席讲这个话是什么意思呢?接着,毛泽东说:我们革命党人认识这个真理,代价是很惨重的,牺牲了无数革命志士的生命,是以第一次国内革命遭到失败为教训,总结出来的。于是我们也拿起枪来,同敌人战斗了。毛泽东继续说:那么,我们手里的枪是哪里来的呢?当然是兵工厂造的。我们的兵工厂设在哪里呢?毛泽东深谙讲话艺术,他在此时故意停了片刻,以便引起大家的思考。然后他说:设在南京!这时大家发出一片诧异声,引颈注视着毛泽东,等待这个疑问的解答。停了一会儿,毛泽东不慌不忙地说:对,造枪厂就设在南京。枪是蒋介石这个运输大队长给我们运来的。他这个运输大队长,还是很称职的哟。他既不用牛车拉,也不用毛驴驮,而是用火车载、汽车运的呀!他把枪运来了,我们统统收下。但是,我们是不给他开收条的哟!这时,会场发出一片哄笑声。半个世纪后,毛泽东的医生王鹤滨说:当年听毛泽东这个关于武装斗争讲话的情景,至今还历历在目,印象深刻。

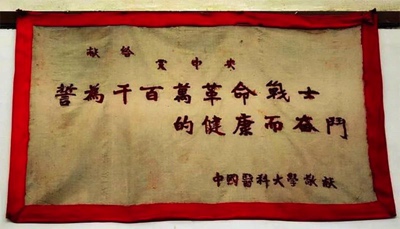

◆1945年,中国医科大学师生为中共七大制作的锦旗悬挂于七大会场,现存于延安历史博物馆。

1945年2月,春节期间的一个傍晚,毛泽东又一次来到医大校园,与师生们促膝谈心,共祝新春。他对师生们讲述了为人民服务问题。他说,你们学得了医疗技术,毕业后要一辈子为工农兵服务,与工农兵相结合,学习白求恩全心全意为人民服务、为伤病员服务的精神,当一个白求恩式的好医生。师生们围坐在毛泽东旁边,听着他语重心长的话语,不时响起掌声和笑声,直至很晚。

朱德、陈云、贺龙、叶剑英、滕代远、王稼祥等领导人,也多次来校视察并作过重要指示。

中国医科大学在革命战争年代,书写了中国医学教育史上光辉灿烂的篇章,为中国革命事业的胜利和新中国社会主义建设作出了卓越贡献,永远值得纪念!