蒋建农:“延安十三年”,与毛泽东领导地位的巩固

“延安十三年”是一种习惯的说法,也有称“延安岁月”和“延安时期”的。狭义地讲,是指1937年1月13日中共中央和毛泽东到延安,至1947年3月18日撤离,这10年的历史;广义地说,从1935年10月19日毛泽东率陕甘支队(中央红军主力)长征抵达陕北吴起镇,直至1948年3月23日,毛泽东和中共中央从吴堡县东渡黄河离开,这13年的历史。

“延安十三年”,横跨中国新民主主义革命史的土地革命时期、抗日战争时期和人民解放战争时期三个历史阶段,是中国共产党由幼年发展到成熟壮年的历程;是中华民族由一盘散沙到同仇敌忾,最终取得一百多年来反对外族侵略的斗争第一次彻底胜利的历程;是解放区军民由抵抗国民党军的全面进攻和重点进攻到转入全线战略反攻,赢得夺取全国胜利曙光的历程。同时,正如中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》所指出的,毛泽东思想“在土地革命战争后期和抗日战争时期得到系统总结和多方面展开而达到成熟”。也就是说,“延安十三年”还是马克思主义中国化的第一个理论成果——毛泽东思想形成和发展成熟的关键时期。不仅如此,毛泽东在全党的领导地位,也是在这个时期得到巩固的。

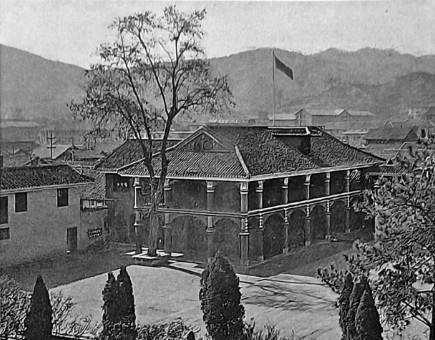

遵义会议会址

一

1989年6月16日,邓小平在一次谈话中指出:“在历史上,遵义会议以前,我们党没有形成过一个成熟的党中央。从陈独秀、瞿秋白、向忠发、李立三到王明,都没有形成过有能力的中央。我们党的领导集体,是从遵义会议开始逐步形成的,也就是毛刘周朱和任弼时同志,弼时同志去世后,又加了陈云同志,到了党的八大,成立了由毛刘周朱陈邓六个人组成的常委会,后来又加了一个林彪,这个集体一直到‘文化大革命’。”

中国共产党的创建和中国革命的发展,既是中国社会历史发展的必然和早期中共党员与广大工农群众努力奋斗的结果,也得益于列宁关于殖民地半殖民地民族民主革命理论的指导,并得到苏联和共产国际的大力支持和帮助。中共一大就提出要“密切与共产国际的关系”,并规定一个月要向其汇报一次工作。从中共二大起,中共正式成为共产国际的一个支部,二者形成组织隶属关系。此后不仅是路线方针政策,包括中国共产党主要领导人的选择,都要征得共产国际的批准。这种情况一直到遵义会议才改变。

毛泽东在中国共产党内的领导地位是历史形成的。出身湖南韶山农村的他,在私塾读书之后,17岁才接受近代教育。在中国第一代接受马克思主义的共产主义知识分子中,没有留学经历的毛泽东,是通过译著学习马列经典著作的。但是,他以改造中国与世界为目的的宏大志向,以“自信人生二百年,会当水击三千里”的坚强意志,以“读有字之书,又读无字之书”的求真务实精神,成为湖南五四运动的领导者和中共湖南早期组织的创建者;赴上海参加中共一大后,他领导湖南建党建团和工人运动,其工作在中共三大上受到陈独秀的表扬,“只有湖南的同志,可以说工作得很好”;毛泽东既非世家子弟,又无同盟会和国民党的工作经历,但他从事统一战线工作,受到了国民党左派的推戴和右派的仇视,不仅被选为国民党中央执行委员会候补委员,还一度出任国民党中央宣传部代理部长;毛泽东也不是中国共产党内最早从事现代农民运动的,但是他最早认识到农民是中国革命的主力,谁赢得农民谁就赢得革命。他担任中共中央农民运动委员会书记后,领导发动起来的湘、鄂、赣、豫等省上千万加入农会的农民,在几个月内成就了“孙中山先生致力国民革命凡四十年所没有成就的事业”;大革命失败后,毛泽东成为土地革命和农村革命根据地斗争中最卓越的领导者,成为工农红军的缔造者和中华苏维埃共和国临时中央政府主席;在第五次反“围剿”失败后长征途中的风口浪尖上,毛泽东众望所归,成为在危急关头挽救中国革命的不二人选。

关于遵义会议确立了毛泽东在红军和党中央领导地位的观点,在很长一个时期里,几乎是众口一词,没有任何异议。近些年,又有一种观点认为,遵义会议不仅在形式上,而且在实际上都没有确立毛泽东的领导地位,毛泽东只是被补选为中央政治局常委。在会后的分工中张闻天接替博古在中央负总责(2月5日),而毛泽东还只是“在军事指挥上下最后决心的负责者周恩来的帮助者”,毛泽东领导地位的确立是在开展延安整风之后。虽然它对这一历史过程的描述是准确的,但就实际领导作用的角度来说,笔者不赞同后一种观点,认为遵义会议已经确立了毛泽东在全党和全军的领导地位。

众所周知,遵义会议是作为中国共产党历史上的伟大转折载入史册的,是中共由幼年转入成熟的标志。但必须强调的是,这个伟大转折不是一蹴而就的。遵义会议的酝酿和召开经历了血与火的磨难,遵义会议精神的贯彻和落实也有一个坎坷艰难的过程。遵义会议后,在以毛泽东为核心的新的领导集体指挥下,中共中央和中央红军确立了正确的军事路线、组织路线,改变了军事指挥体制,确定了陕甘战略发展方向,克服了张国右倾分裂主义造成的严重危机,战胜了国民党军的重重堵截和艰难困苦,终于长征胜利抵达吴起镇。

在这个过程中,毛泽东在遵义会议后的军事指挥和领导才干得到党中央的充分肯定,继而在1935年8月19日,中央政治局常委会召开沙窝会议调整常委的分工,正式决定毛泽东负责军事工作,毛泽东成为党内“在军事指挥上最后下决心的负责者”。

值得注意的是,几乎与中央红军长征抵达陕北同步,泸定会议后离开长征队伍辗转来到莫斯科的陈云,于10月15日向共产国际执委会系统地汇报了红军长征的经过,特别是遵义会议的情况,分析了“左”倾教条主义错误导致第五次反“围剿”失败的原因,阐述了遵义会议的重要意义,以及红军能够转危为安并在极其困难的情况下取得西征伟大胜利的主要因素。这是自1934年10月初因上海中央局书记盛忠亮被捕叛变和电台被国民党破获(中央苏区与莫斯科的电讯联系是通过上海中转的),中共中央与共产国际联系中断整整一年后,共产国际方面第一次得到来自中共中央的全面汇报。作为那段历史的重要领导人之一和遵义会议的参加者,陈云非常清楚遵义会议及其以后的长征中毛泽东并没有担任党的最高领导职务,也不是“党内委托的对指挥军事上下最后决心的负责者”。但是,他在汇报遵义会议的成就时明确写道:“这些错误得到了彻底纠正,建立了坚强的领导班子来取代过去的领导人。党对军队的领导加强了。我们撤换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导。”陈云还特别强调,“我们党能够灵活和正确地领导国内战争。培养出了这样的政治和军事领导人,如毛泽东、朱德——党的领袖和身经百战、智勇双全的将领。我们有真正英勇的,为民众根本利益而不惜牺性的共产党干部”。陈云的汇报不仅受到共产国际领导人的高度重视,也引起斯大林的特别关注。他专门抽出时间于12月3日下午再次接见陈云、王明和康生,详细询问关于长征和遵义会议的情况。

1937年12月,中共中央在延安举行政治局会议。这是出席会议的全体人员合影。前排左起:项英、何克全、陈绍禹、陈云、刘少奇;后排左起:康生、彭德怀、张闻天、张国焘、林伯渠、秦邦宪、周恩来、毛泽东

二

1935年11月3日,中央红军长征到达陕北后,在陕北甘泉县下寺湾,毛泽东担任西北革命军事委员会主席;红军三大主力会师后,1936年12月7日,毛泽东又担任中央革命军事委员会主席团主席。同期,陕甘苏区正处在多路国民党军的第三次“围剿”中,而内部因继续执行王明教条主义路线的北方局代表等发动的错误肃反,致使刘志丹等一大批骨干被抓、被杀,人心惶惶,形势危急;从全党来说,遵义会议开始的伟大转折,其历史过程仍未完结。面对日军强敌深入和民族危亡,党的正确政治路线尚未确立,一切从实际出发和具体问题具体分析的思想路线,还只是毛泽东等少数领导人的认识,远未成为全党的共识。

在此前后,毛泽东及其战友们先后胜利地部署和指挥了直罗镇战役、东征战役、西征战役、山城堡战役。此外,他们还直接领导了迎接红二四方面军北上和策应因发动西安事变而遭国民党中央军进攻的东北军、西北军的军事行动。这些军事行动和红二、四方面军的北上,以及西路军的英勇远征,不仅粉碎了各路国民党军对陕北苏区的“围剿”,而且沉重打击了根据地周边地区的敌军,大大拓展了苏区,使原来的陕甘苏区发展成为以延安为首府,辖陕西、甘肃、宁夏三省的26个县和200万人口的陕甘宁革命根据地。这标志着长征获得最终的胜利和国民党军围歼红军企图的彻底破产,中国共产党和红军有了新的栖息地和出发点。

与此同时,毛泽东和党中央系统阐述了建立最广泛的抗日民族统一战线的战略思想,完成了党的政治路线的转变,全面调整了政策策略,下大气力开展建立抗日民族统一战线工作,并制定了以西北统一战线带动全国抗日民族统一战线的战略方针,最终促成第二次国共合作,中国革命在抗日民族统一战线的旗帜下掀起了新的高潮。

全国性抗战爆发后,1937年8月25日,在洛川会议上,为了加强中国共产党对军队的领导,决定进一步扩大中共中央革命军事委员会,由毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀、任弼时、叶剑英、张浩、贺龙、刘伯承、徐向前、林彪11人组成。毛泽东为军委书记(实际称主席),朱德、周恩来为副书记(实际称副主席)。从此,一直到1976年毛泽东逝世,他始终是人民军队的最高领导人。

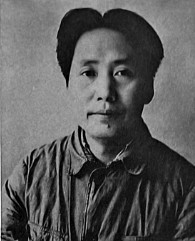

1940年的毛泽东

三

但是,毛泽东在中央的领导地位和他所推行的政治路线(抗日民族统一战线),以及独立自主的山地游击战等战略方针,受到从苏联回来的王明的严峻挑战。

当时,苏联方面对中共中央在中国国内所执行的抗日民族统一战线策略不理解,对中共及其军队在抗日战争中的作用估计不足,把牵制日本的希望主要寄托于南京国民政府。共产国际负责人季米特洛夫认为:中国共产党过去领导红军为建立苏维埃而斗争,现在同是这些人,却要实行另一种新的政策。如果我们详细研究中国共产党的文件,“含有使党和党的干部堕落,从思想上解除武装的危险性,并可能导致某种涣散”。“我们从这里纠正的可能性十分有限。为达到这一目的,需要有对国际形势很有研究的新人来帮助中共中央。”于是王明和康生奉命从莫斯科回国,于1937年11月29日飞抵延安。

王明回国前受到斯大林的接见,斯大林指示他:“现在对于中国共产党来说,最基本的是融入全民族的浪潮并参与领导。”王明回国后,受到毛泽东等的真诚欢迎。为了听取共产国际的指示,中共中央政治局于12月9日至14日召开会议,王明作长篇发言,自称代表国际路线,来传达斯大林对于实施抗日民族统一战线的新策略和新见解。他指出:“在全国政权与军事力量上,要承认国民党是领导的优势的力量”,“现在不能空喊资产阶级领导无产阶级或无产阶级领导资产阶级的问题,这是将来看力量的问题,没有力量,空喊无产阶级领导是不行的,空喊领导只有吓走同盟军”。他认为:“没有统一的国防军和统一的正规军是不能战胜日本帝国主义的,游击战不能战胜日本。”王明的发言造成不少与会者转而检讨自己的所谓“错误”。

毛泽东于1943年11月13日在中央政治局会议上谈到这个情况时说:“1937年12月会议时,王明回国,进攻中央路线,我是孤立的。当时,我只对持久战、游击战、统战原则下的独立自主等原则问题,我是坚持到底的。”周恩来在1943年的中央会议上,就谈过自己在王明回国后的一段时间,“对王明的机会主义和投降主义有容忍和退让的地方”。张闻天在1943年12月写的《反省笔记》中也说,自己对王明回国后宣传的那一套,一度有所“迷惑”,不够“清醒”。王明发言的不良影响,在张闻天起草的关于这次会议情况给共产国际的报告中也得到反映:“此次政治局一致地接受了国际的指示,检查了过去统一战线工作中的一些经验教训,纠正了实际工作中的某些偏向,使统一战线政策有了新的发展。”

王明在十二月会议及其以后一段时间的行为,与毛泽东和中共中央的既定方针、政策产生了严重分歧,在党内造成一定的思想混乱,客观上也对中国共产党在华中和华东地区发动组织抗日武装产生了消极影响,因为王明忽视开辟敌后抗日根据地的重要意义和轻视敌后游击战争的作用。在国民党正面战场接连溃败、大片国士沦陷、国民党军抗战乏力、抗战进入相持阶段后,王明的幻想就破灭了,他们的主张也彻底成为空谈。

1938年3月1日的中共中央政治局会议决定,派任弼时立即起程去莫斯科,向共产国际说明中国抗战的情况和国共两党的关系。任弼时的书面报告和口头汇报,使共产国际对中国抗战以来的实际情况和中共所采取的各项政策有了较全面的客观了解,从而部分地纠正了他们的一些不符合中国实际的认识和主张。6月11日,共产国际执委会主席团经过讨论通过决议,决议肯定:“中共的政治路线是正确的。中共在复杂和困难的条件下所灵活实行的向抗日民族统一战线政策的转变,致使国共两党重新进行合作,使各民族力量团结起来与日本侵略者作斗争。”7月,季米特洛夫约见任弼时和在苏联治病后即将回国的王稼祥。他郑重地说:应该告诉全党,要支持毛泽东同志为中国共产党的领导人。他是在实际斗争中锻炼出来的领袖,其他人如王明,就不要再争当领导人了。

9月14日,从苏联回到延安的王稼祥向中共中央政治局传达了共产国际执委会主席团《关于中共代表报告的决议》和季米特洛夫的重要谈话。当时,陈云等提议由毛泽东担任总书记,但毛泽东觉得时机还不成熟,没有同意。9月29日至11月6日,中共中央在延安召开扩大的六届六中全会。王稼祥再次传达了共产国际负责人季米特洛夫关于“在中共中央领导机关中,要以毛泽东为核心解决统一领导问题”的意见,从而进一步明确了毛泽东实际上具有的领袖地位。六届六中全会总结了张国焘分裂主义和王明在全面抗战初期非组织行为的危害。根据毛泽东的提议,会议制定并通过《关于中央委员会工作规则与纪律的决定》、《关于各级党委暂行组织机构的决定》、《关于各级党部工作规则与纪律的决定》等几个组织建设方面的文件,以健全党的民主集中制和巩固党的团结统一。王明在会上作《共产党员参政员在国民参政会中的工作报告》和《目前抗战形势与如何坚持持久战争取最后胜利》的长篇发言,对毛泽东的报告表示“我都同意”的态度。王明甚至说:“全党必须团结统一,我们党一定能统一团结在中央和毛泽东同志的周围。领袖的作用,譬如北辰而众星拱之。”

六届六中全会以后,张闻天主动把工作逐渐向毛泽东转移。据其夫人刘英回忆:1939年初,张闻天把政治局会议开会的地点从自己的蓝家坪住地,移到杨家岭毛泽东的住地举行,虽然政治局会议仍由他主持,但一切重大问题实际上由毛泽东作总结和决断。同年夏季后,张闻天提出把他名义上的负总责“完全解放”,主要去做宣传教育方面的工作。到1940年5月,张闻天索性把住处和自己负责的中央秘书处这个机构,也搬到毛泽东在杨家岭的住地附近,事实上把党内负总责的工作全部交给了毛泽东。

毛泽东和周恩来、刘少奇、朱德在中共七大主席台上

四

六届六中全会后,随着马克思主义中国化实践的日益深入和延安整风运动的开展,中国共产党形成实事求是的思想路线,毛泽东在全党的领导地位愈加巩固。

1941年10月,陈云在中央书记处和政治局会议上发言说:“遵义会议前后,我的认识有一个过程。会前不知道毛主席和博古他们的分歧是原则问题,对毛主席也只是觉得他经验多。遵义会议后,开始知道毛主席是懂军事的。红军南渡乌江后方才佩服毛主席的军事天才。到莫斯科及回国后直至十二月会议,在独立自主问题上、徐州会战问题上,对毛主席有了更多的了解,认识到他是中国革命的旗帜。”“过去我认为毛泽东在军事上很行,因为长征中遵义会议后的行动方针是毛泽东出的主意。毛泽东写出《论持久战》后,我了解到毛泽东在政治上也是很行的。”

1943年8月2日,周恩来从重庆回到延安,发表演说指出:“有了毛泽东同志的领导和指示,这三年来许多紧急时机、许多重要关键上,保证了我们党丝毫没有迷失了方向,没有走错了道路。”“没有比这三年来事变的发展再明白的了。过去一切反对过、怀疑过毛泽东同志领导或其意见的人,现在彻头彻尾地证明其为错误了。”“我们党二十二年的历史证明:毛泽东同志的意见,是贯串着整个党的历史时期,发展成为一条马列主义中国化,也就是中国共产主义的路线。”

任弼时在同年9月召开的中央政治局会议上说,中央苏区时认为毛泽东“有独特见解,有才干”,“一九三八年到莫斯科及回国后,阅读了毛泽东的《论持久战》、《新民主主义论》、《论革命战争的战略问题》,又看到毛泽东在处理国共关系、领导整风运动以及对各种政策之掌握,对毛泽东则完全‘爱戴佩服’,而且‘认识到他一贯正确是由于坚定的立场和正确的思想方法’”

博古也在中央政治局九月会议上明确表示:武汉时期(1938年)有两条路线,一条是毛泽东为首的党的正确路线——布尔什维克路线;一条是王明在武汉时期的错误路线——孟什维克的新陈独秀主义。

10月6日,从井冈山时期起就和毛泽东患难与共的朱德,在政治局会议上说:毛泽东是一个“有魄力、有能力,遇到困难总能想出办法”的人。有毛泽东领导,各方面都有发展。照毛泽东的方法办事,中国革命一定有把握胜利。“我们这次学习就要每人学一套本事,主要学好毛泽东办事的本事。”

12月,张闻天在其《反省笔记》中写道,从9月中央政治局会议以来,“给我思想上的转变帮助最大”,“我从党史上发现了毛泽东同志的路线是中国党的真正的布尔什维克的路线,而我从莫斯科带来及四中全会后中央当权时所发挥的一套是完全错误的”,“毛泽东同志,不但是我党的政治家、军事家,而且是理论家的这个观点,也就是这个时候建立的,我对毛泽东同志心悦诚服的感觉,也是从此时发展起来的”。

即使是一直顽固不化的王明,虽然托病没有参加九月会议,但也在12月1日,由其妻子孟庆树代笔为其写了致毛泽东和中共中央的信,表示:“我完全放弃我自己的那些意见”,“重新学起,改造自己的思想意识,纠正自己的教条宗派主义错误,克服自己的弱点”。

全程参加延安高级干部整风运动的杨尚昆回忆:“回想起来,我觉得延安整风学习马列,研究历史,分清路线,整顿‘三风’,特别是毛主席提倡‘实事求是’,从思想方法的高度总结历史经验教训,这是很伟大的,不然,全党的思想统一不了,七大可能开不成功,以后中国革命的发展也不会那么快取得胜利。”

1943年3月20日,中央政治局召开会议讨论精简与调整中央领导机构,以及加强中央的统一领导等问题。会议决定:毛泽东为中央政治局主席和中央书记处主席;毛泽东、刘少奇、任弼时组成中央书记处,根据政治局决定的方针处理日常工作,中央书记处讨论的问题,主席有最后决定权。这是毛泽东自遵义会议开始确立在全党的领导地位后,正式担任党的最高领导职务。

1944年春,毛泽东领导整风运动开始进入总结党的历史经验的阶段。4月12日,毛泽东在延安高级干部讨论党的历史问题会议上作《学习和时局》的报告,对1931年初到1934年底党的历史上若干重要问题作了结论,规定了正确处理历史问题的重要原则。

1945年4月20日,中共六届七中全会最后一次全体会议,一致通过毛泽东主持起草并多次精心修改的《关于若于历史问题的决议》。《决议》对毛泽东运用马克思列宁主义的理论方法解决中国革命问题给予极高的评价,指出在全党确立毛泽东领导地位的重大意义,对于党在历史上的若干问题,特别是对王明“左”倾机会主义错误作了全面的系统的批判,本着实事求是的原则,作出了正确总结对历史上犯错误的同志以“惩前总后,治病救人”,“既要弄清思想又要团结同志”的方针进行了诚恳的批评。毛泽东在讨论《决议》时特别谦虚地指出:《决议》把许多好事都挂在我的账上,我的错误缺点没有挂上,不是我没有而是没有挂,为了党的利益没有写上,这是大家要认识清楚的,首先是我。《决议》体现了整风运动的胜利成果,使全党对党的历史有了统一的认识,为全党的团结奠定了牢固的思想基础,为党的第七次全国代表大会的胜利召开和抗日战争的伟大胜利作了充分准备。

中共七大最重要的成就是正式确定“中国共产党,以马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想——毛泽东思想,作为自己一切工作的指针”。一开始,毛泽东不同意七大党章中“毛泽东思想”的提法,他明确说:“决议案上把好事都挂在我的账上,所以我对此要发表点意见。写成代表,那还可以,如果只有我一个人,那就不成其为党了。”经过全党的酝酿讨论和修改,他才接受了全党的意见和建议,同意用毛泽东思想这个概念来为中国化的马列主义理论体系命名和以毛泽东思想作为全党指导思想的规定。

6月19日,中共七届一中全会第一次会议选举毛泽东等13人为中央政治局委员,选举毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时为中央书记处书记,选举毛泽东为中央委员会主席兼中央政治局和中央书记处主席。以毛泽东为核心的中国共产党第一代领导集体正式形成。

(本文原载《党史博览》2024年第9期,作者授权红色文化网发布)