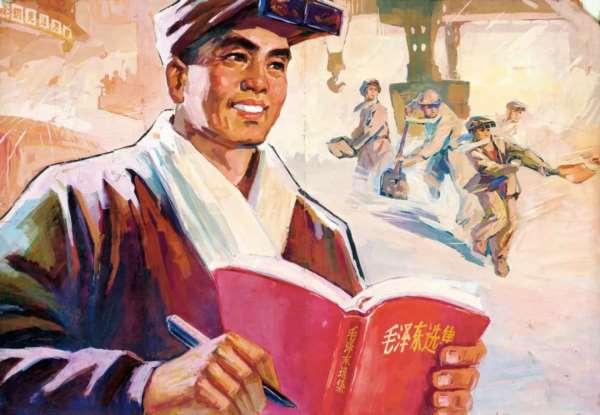

毛主席4大经济战略,奠定中国工业化厚实基础

中国经过70年奋斗,在工业制造领域取得巨大成就。

根据国家工信部统计:目前,我国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类,形成了独立完整的现代工业体系,是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。

也就是说,别人有的我们有,别人没有的我们也有。

中国用70年时间,走完了西方发达国家几百年的工业化历程,堪称世界工业化的历史奇迹。

很多唯心主义者,把中国工业现有的巨大成就,完全归咎于改开40年的努力,却忽略了前30年的工业基础。

这种割裂历史的思维,是用片面、静止、孤立的观点看问题,容易掉入人为设置的认识陷阱,看不到国家战略布局与工业持续发展的关联性。

在寒牛出栏看来,中国完善与以独立的工业体系,受益于毛主席时代宏远的战略布局及较为完善的工业基础。

主要表现在四个方面:优先发展重工业、坚持独立自主、实施三线建设和引进独创相结合。

我们来逐条分析。

1、优先发展重工业战略

1953年,毛主席提出,要逐步完成社会主义工业化。

在《论十大关系》文章中,伟人观点鲜明地强调,重工业是我国建设的重点,但是也不能因此忽略轻工业和农业的发展,三者关系要处理好。

我们来看段饱满情感的史料:

“我们现在发展重工业可以有两种办法,一种是少发展一些农业、轻工业,一种是多发展一些农业、轻工业。”

“从长远观点来看,前一种办法会使重工业发展得少些和慢些,至少基础不那么稳固,几十年后算总账是划不来的。”

“后一种办法会使重工业发展得多些和快些,而且由于保障了人民生活的需要,会使它发展的基础更加稳固。”

毛主席用辩证思维来审视工业化。

伟人从国家经济长远发展来思考,认为在重点发展重工业同时,也要多发展一些农业和轻工业,这样重工业发展的基础会更加稳固。

因为农业和轻工业,为人民生活需求提供了保障,人民生活有了保障,才能更好发展重工业。

这是毛主席高明的地方,也是令人民无限崇敬的理由之一。

因为伟人并没有完全照搬苏联模式,而是结合具体国情加以优化。

在经济建设领域,毛主席同样做到了实事求是,把马克思主义的“本本”同新中国具体国情结合起来。

革命年代,王明完全照搬苏联模式,结果革命损失惨重,最后毛主席出来帮他擦屁股,才让革命走上正轨,最终取得革命胜利。

建设年代,党内有人又想照搬苏联模式。

毛主席认为,这个举动是危险的,眼前的确可以加快工业化进程,但长远来看又会陷入完全依附苏联的危险境地。

苏联的工业模式,只着重发展重工业,忽略发展改善民生的轻工业,导致经济结构不合理,让国民经济成了拐子马。

不过在现实中,由于新中国基础太差,工业化原始积累主要靠农业,国家没有足够的资金,无法做到更精细的平衡,只能是大线条地执行。

在资金有限的状况下,优先发展重工业时,必然会导致部分轻工业发展缓慢。

但是在当时国情下,重点发展重工业,兼顾发展轻工业,是最切合实际的经济战略。

用《矛盾论》原理来解释,面对复杂事物存在多个矛盾时,就要全力抓住主要矛盾,只要解决了主要矛盾,其他矛盾就能迎刃而解。

中国要实现工业化,必须要去全力解决主要矛盾,而重工业就是主要矛盾,轻工业属于次要矛盾,所以要优先发展重工业。

这个道理,永远不会错,这是矛盾法则的哲学思维,现在依然管用。

毛主席,优先发展重工业,为中国工业化奠定框架和雏形,功在千秋。

2、自主研发和独立自主战略

在工业化过程中,毛主席非常注重工业体系的独立自主。

而要实现工业体系的独立自主,就必须坚持自主创新,自己掌握核心技术。

当时新中国基础条件很差,要实现工业化转型都很难,搞自主研发、构建独立自主的工业体系就难上加难。

中苏交恶之后,中国对外技术进口渠道,变得更加有限与狭窄,转为自力更生和自主研发为主。

很多年轻人,受公知不实言论的蛊惑,对自力更生精神存在曲解,误认为自力更生就是闭门造车。

这是颠覆性的错误。

自力更生,主要是激励中国人民,在没有老师的情况下,既要保持不气馁的奋斗精神,也要懂得学会自主创造。

当然,在有条件的情况下,还是要学习外国先进技术,达到快速追赶技术目的,二者并不矛盾。

就像我们习惯吃米饭和面条,并不代表我们排斥和拒绝吃汉堡和披萨。

毛主席从来不排斥向外国学习先进技术,但是强调要在引进外国技术的同时,要转化成自己的技术,要洋为中用。

目的就是为了掌握核心技术,只有牢牢掌握核心技术,才不会受制于人,才能掌握工业化的主动权。

搞工业化,和军事斗争一样,永远要把主动权掌握在自己手里。

中苏交恶之后,毛主席仍可不吃红烧肉,也要坚持搞出原子弹。

这种艰苦奋斗的精神和独立自主的志气,鼓舞了当时的科研工作者,也激励了全国人民的干劲和斗志,促使新中国走上独立自主工业化之路。

譬如,中国核工业、钢铁、电力、煤炭、铁路、基建、石油、化纤等优势产业,都是在毛主席时代打下厚实与广泛的基础。

所谓广泛与厚实的基础,就是包括自主掌握核心技术、懂得工业生产管理、产业技术人才培养、工业化配套建设等多个方面。

当然,也离不开后继者的战略跟进 ,才得以实现持续发展和升级。

如果放弃自主研发,那么经济发展就会遭受重大挫折,就要摔跤子和撞南墙。

比如大飞机项目、半导体等产业,都因放弃了独立自主的思想,走了一条看似快速便捷实际是自我阉割的买办之路,变相摧毁了国内几大战略性的大产业,导致中国工业链有短板,至今还受制于人。

驱动中国工业向前发展的,表面上看是资金、技术及原材料,实际上是正确经济战略思想。

没有独立自主的经济思想,中国工业化程度肯定没有今日之成就。

这是,人民无限崇敬伟大领袖的原因之一。

毛主席,为中华民族谋千秋。

3、三线建设战略

上世纪60年代,国际风云波光诡谲。

先是中苏关系恶化,接着美国出兵参加越战。毛主席审时度势,提出了三线建设之宏大工业战略布局。

三线地区,主要指四川(含重庆)、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海7个省区及山西、河北、河南、湖南、湖北、广西等省区腹地。

三线建设战略目的是为了备战,建设好祖国大后方,完善中国工业布局,对冲苏美的军事压力。

另一方面,也是为了平衡国内工业布局,实现全国经济均衡发展,促进西部贫困地区开发。

我们要知道,当时新中国70%工业、80%钢铁、80%纺织,都集中在东北和沿海地区,从军事与经济角度看,这种不平衡的布局都是致命的。

而三线建设,正好消除了军事打击带来的摧毁性危险。

苏联在边境陈兵百万,却不敢对中国动用核武器,中国做好备战是一个因素。

也为全国经济均衡发展,促进中西部开发打下重要基础。

三线建设,促进中西部经济发展有深远意义,主要表现在四个方面:

一是,交通基础设施大为改善,例如川黔、贵昆、成昆、湘黔、襄渝、阳安、太焦、焦枝等铁路线,都是这时期完成的,为西部激活了沉睡千年的地理大动脉,具有划时代的历史意义。

二是,建立大量基础工业,涵盖机械工业(汽车厂、重型机器厂等)、石化能源工业(煤炭基地、水电站、石油开采等)、原材料工业(钢铁厂、铜业、铝业等)、冶金工业(有色金属冶炼等)。

三是,造就多个工业城市,改善西部经济结构。例如四川攀枝花、贵州六盘水、湖北十堰、甘肃金昌、酒泉等著名工业城市,都是在这个时期扩建或从荒山野地开始建设起来的。

四是,平衡了中国的工业布局,让中国国防安全与工业合理布局系数大幅提高,这种深远影响力至今仍在发挥着历史作用,促进了中国工业化健康发展。

三线建设,从1964年开始,至1980年才结束,国家先后共投入2000多亿资金,先后在中西部偏僻地方,建立了2000多个大中型企业、科研中心和基础设施。

从某种程度上,大幅缓解了地区经济发展严重不平衡的现状,具有深远的积极意义。

如果没有三线建设,内地很多省份都没有重工业,完全依赖东北和沿海地区,会造成中国经济畸形发展,催生各种社会问题(留守儿童、空巢老人等)。

网上有很多人,对三线建设存在不同看法,认为伟人错估了国际形势,搞三线建设带来巨大浪费;如果当年采取李富春建议,集中力量发展民生工业,解决人民群众吃穿用问题,经济会发展得更好。

在寒牛出栏看来,持这种观点的人,都是马后炮和目光短浅。

支撑他们观点的基础,无非就是后来苏美并没有对中国发动军事入侵,这种把结果当成原因的论断,误导了很多人的认识。

从军事备战角度分析,三线建设就好比农民盖房子时,考虑到提高防震效果,施工时加固了若干防震设施,总不能因为没有发生地震,就说防震设施是严重浪费吧。

又好比长途司机买一份保险,难道因为没有发生交通意外,就说买保险浪费钱?肯定不能这样思考问题,只有目光短浅与智障群体,才会这样肤浅地看问题。

我们要用宏大的视觉、发展的眼光、联系的观点,去理解三线建设的战略意义,不要把思维拘泥于某个点上。

历史唯心主义者,习惯用点状的思维去看问题,缺乏系统的思维,陷入牛绳打结原地乱转的思维困惑。

他们往往跳出历史背景和客观环境,用个人主观思想臆测历史,其结果就是一叶障目不见泰山,只看到事物的表象看不到本质,得出很多看似有理实则荒谬的结论。

三线建设,利益远大于弊端,功在千秋。

4、引进独创相结合战略

上世纪70年代,中国外部国际环境大为改善。

欧美国家,刚好发生严重经济危机,许多工业产品和技术设备,急需要寻找国际新兴市场,来转移国内经济危机。

而中国此时,也需要大力发展化工产业,解决人民吃穿用问题。

在毛主席提议下,周总理安排下,国计委先后向中央提交了四份引进外国设备技术的报告,并得到伟人同意和支持。

毛主席对引进设备工作作出指示:

一是坚持独立自主、自力更生的方针;二是学习与独创相结合;三是有进有出,进出平衡;四是新旧结合,节约外汇;五是当前与长远兼顾;六是进口设备大部分放在沿海,小部分放在内地。

由于引进规模资金多达43亿美元之多,所以这套引进外国设备方案也叫“四三方案”。

国家在引进国外设备时,并没有放弃自主研发的国产设备,而是共同配套使用,先后建成26个大型项目。

其中包括:化纤设备4套、石化设备3套、大化肥设备13套、烷基苯设备1套、大型电站设备3套、钢铁设备2套,另外还有43套机械化综合采煤机组、燃气轮机、工业汽轮机等单个项目。

“四三方案”是新中国第二次大规模引进国外工业设备和技术,这次成套设备引进并不是普通商品采购,而是设备连带技术一起引进。

在学习外国技术基础上,通过自主创新来实现更高质量的突破,进而掌握核心技术。这为中国工业化发展,积累了丰富而有效的实践经验,中国高铁技术就是最佳案例。

我们很多人,不是很了解前30年历史。

总是对伟大时代存在各种误解,只记住时代的探索与曲折,没有记住时代的拉升与跨越。

坚持自主研发和引进外国先进技术,二者之间是对立统一关系,具有矛盾的同一性。

毛主席是辩证法大师,这是矛盾法则思想,在经济领域最为精彩的实践之一。

从文化层面来讲,人是靠思想站起来的,企业是靠思想做大的,产业是靠思想做强的。

而中国工业化的实现,主要靠毛主席战略思想,才掌握大量核心技术,建立较为完善的国民经济体系,从一穷二白走向丰衣足食、乃至笑傲江湖……

一个伟大的王朝或帝国,其发展的客观规律,无法逾越波浪式的发展轨迹而笔直前进,都是一个从量变到质变的进程。

任何事物,没有“量”的支撑,就没有“质”的升华。

没有前30年的基础,就没有后40年的腾飞。