少年时,最讨厌读鲁迅,步入社会后,最有感触的,却是读鲁迅

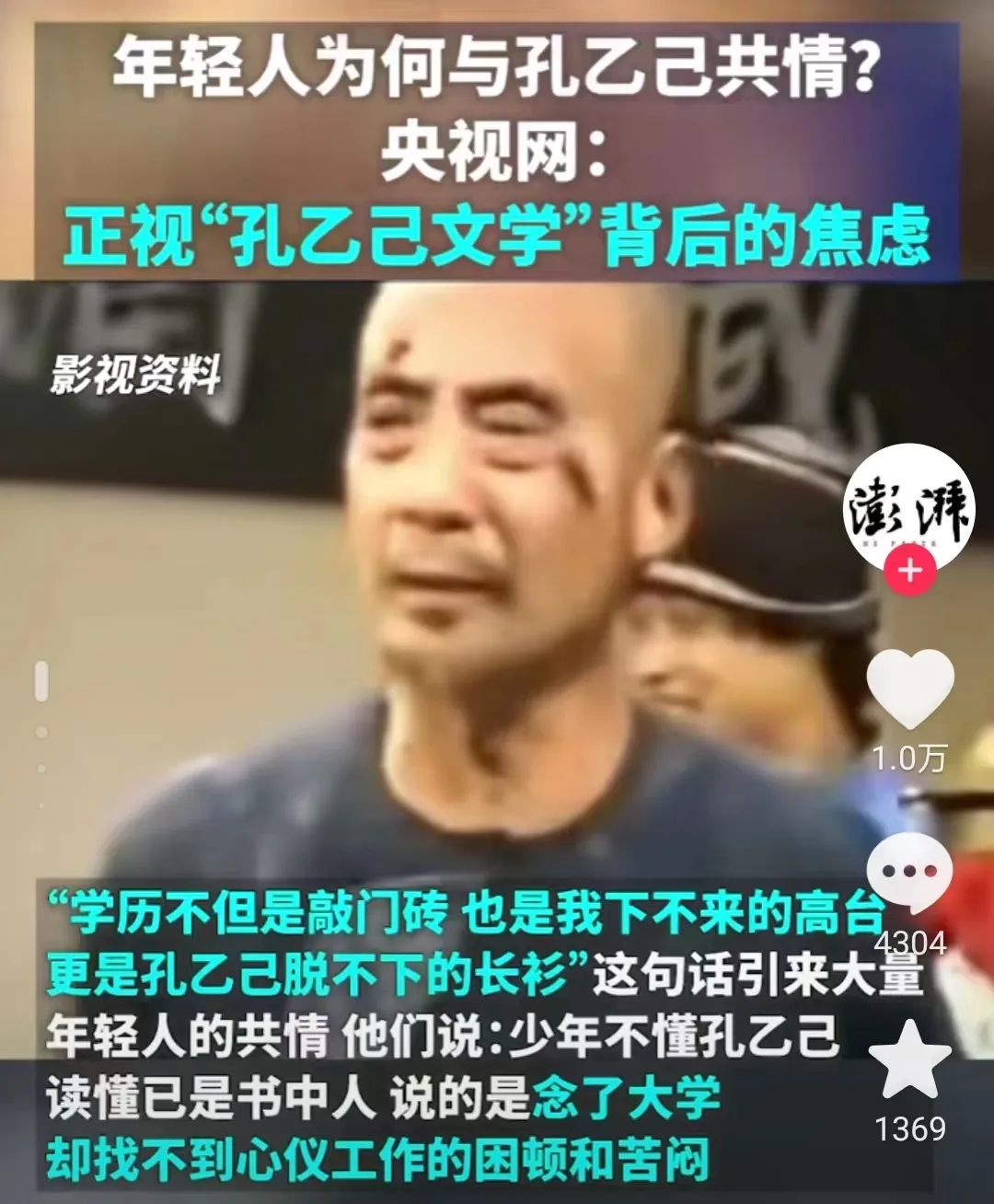

最近,“孔乙己文学”悄悄刮遍了网络平台,年轻人纷纷用孔乙己来自比自嘲。对此,央视网谈孔乙己文学热点,说“当代有志青年绝不会被困在长衫中”。

央视网还说什么:学历的价值,只有在创造性的时间活动中,充分发掘自身潜力的情况下,才能得已体现。孔乙己之所以陷入生活的困境,不是因为读过书,而是放不下读书人的架子,不愿意靠劳动改变自身的处境。

我突然有种前两天两会代表提案时,激发的感受:“何不食肉糜”!

困住孔乙己的难道是长衫吗?当代的失业问题,难道是因为年轻人放不下架子,舍不得出力吗?我是佩服央视网的脑回路的。如果这是一个童话里走出来的人,跟我这样说,我可以理解,但是作为央视网这样说,我只有失望。

知识改变命运,劳动发家致富,这些画皮,年轻一代在社会碰壁种,早已有了清醒的认知。这年代,孔乙己的长衫不穿不行,不受十几二十年的教育,似乎完全跟不上时代潮流;孔乙己的长衫脱也没地儿脱,脱了就能找到一份合适的劳动和创造机会,即使有,也是少数和偶然。

且不说进公家单位那种天方夜谭,就是寻常公司招人,既要应届,还要有工作经验;或者就是非985不要,要么就明明最普通的活儿,却要招硕士、博士进来充门面,工资还是那么几千块,还有的就是无尽的九九六,老板的PUA,内卷,劳动法形同虚设等等等等。

如果生活有保障,那工资再低又有什么关系。可是,青年平民绝大多数都是市场大潮中无根的浮萍,生活保障无从谈起。

不断高涨的基本生活开支,可怜的且不稳定的生活来源,不断折磨消耗着年轻一代的精力与热情,没有出路,看不到未来。

这种困境,这种焦虑,不是央视网一句,“脱下长衫”拉下脸来的挖苦就能解决的!

我和很多人一样,真正喜欢鲁迅是在步入社会以后,尤其是亲见过一些残酷的社会现象,体会到现实的不公,品尝过努力却失败的无奈之后,曾经被硬塞进脑袋的鲁迅先生会不经意地蹦出来,陪你一起发发牢骚,针砭时弊。

这种感觉太像潜伏在黑暗处的火花,深埋在地底的惊雷,多年之后,居然带给你重见天日、浩然警醒的震撼。

当年读鲁迅不明其意,而今再读鲁迅泪流满面。做学生时,最讨厌读鲁迅。步入社会后,最喜欢的,却是读鲁迅。

在社会的大染缸里,我突然意识到,自己和周围许多人,也是阿 Q。这是一幅滑稽而寓意深刻的对比画面:写阿Q的人已经死了,扮演阿Q的人也死了,唯独阿Q本人,不仅没有死,而且还活的更加普遍了。

后来我才明白,没有一定的社会阅历,是读不懂鲁迅的。许多有识之士之中似乎都有一种默契,要懂中国,我们绕不过鲁迅。毕竟他那支犀利的笔杆子,是投枪匕首,是黑暗萤火。以笔为刀,不过如此。

鲁迅的作品看似写时代,实是写人心。他的大多数文章,在今天看来一点都不过时,完全适用于当下。

比如,他写虚伪的养成:“面具戴太久,就会长到脸上,再想揭下来,除非伤筋动骨扒皮。”

他分析国人的性情:“中国人的性情是总喜欢调和折中的,譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的,但如果你主张拆掉屋顶他们就来调和,愿意开窗了。”

“勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。”现在也是如此吧。

“前途很远,也很暗,然而不要怕,不怕的人的面前才有路。”一句简单的加油,激励过多少陷入荆棘中的人。

鲁迅有太多精辟的评论了,他见解之深刻,使得我们在百年后的今天,读来依旧感觉同眼下的时事丝丝入扣。

比如说 冷漠

在中国,尤其是在都市里,倘使路上有暴病倒地,或翻车捽摔伤的人,路人围观或甚至高兴的人尽有,有肯伸手来扶助一下的人却是极少的。——《经验》一九三三年

自私自利

自私自利我的经验,是人来要我帮忙的,他用“互助论”;一到不用,或要攻击我了,就用“进化论的生存竞争论”;取去我的衣服,倘向他索还,他就说我是“个人主义”,自私自利,吝啬得很。——1935年致萧军、萧红的信

不尊重女性

我一向不相信昭君出塞会安汉,木兰从军就可以保隋;也不信妲己亡殷,西施沼吴,杨妃乱唐的那些古老话。我以为在男权社会里,女人是决不会有这种大力量的,兴亡的责任,都应该男的负。但向来的男性的作者,大抵将败亡的大罪,推在女性身上,这真是一钱不值的没有出息的男人。——《阿金》

民族主义

中国现在的假吉诃德们……他们何尝不知道“国货运动”振兴不了什么民族工业。他们何尝不知道什么“中国固有文化”咒不死帝国主义,无论念几千万遍“不仁不义”或者金光明咒,也不会引发日本地震,使它陆沉大海。然而他们故意高喊恢复“民族精神”,仿佛得了什么祖传秘诀。——《真假堂吉诃德》

欺软怕硬

可惜中国人但对于羊显凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显凶兽相,也还是卑怯的国民。这样下去,一定要完结的。我想,要中国得救,也不必添甚么东西进去,只要青年们将这两种性质的古传用法,反过来一用就够了:对手如凶兽时就如凶兽,对手如羊时就如羊!——《忽然想到·七》

不知耻

战士死了的时候,苍蝇所首先发见的是他的缺点和伤痕,嘬,营营地叫,以为得意,以为比死了的战士更英雄。但是战士已经死了,不再来挥去他们。于是乎苍蝇们即更其营营地叫,自以为倒是不朽的声音,因为他们的完全,远在战士之上。的确的,谁也没有发见过苍蝇们的缺点和创伤。然而,有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇也终竟不过是苍蝇。——《战士和苍蝇》

世故

耳闻目睹的不算,单是看看报章,也就可以知道社会上有多少不平,人们有多少冤抑。但对于这些事,除了有时或有同业、同乡、同族的人们来说几句呼吁的话之外,利害无关的人的义愤的声音,我们是很少听到的。这很分明,是大家不开口;或者以为和自己不相干;或者连“以为和自己不相干”的意思也全没有。“世故”深到不自觉其“深于世故”,这才真是“深于世故”的了。这是中国处世法的精义中的精义。——《世故三昧》

没出息

中国大约太老了,社会上事无大小,都恶劣不堪,像一只黑色的染缸,无论加进甚么新东西去,都变成漆黑。可是除了再想法子来改革之外,也再没有别的路。我看一切理想家,不是怀念“过去”,就是“希望将来”,而对于“现在”这一个题目,都缴了白卷,因为谁也开不出药方。所有最好的药方即所谓“希望将来”的就是。——《两地书》

漠然

冷血中国人自己诚然不善于战争,却并没有诅咒战争;自己诚然不愿出战,却并未同情于不愿出战的他人;虽然想到自己,却没有想到他人的自己。——《一个青年的梦译者序二》

怯弱、懒惰、巧滑

中国人的不敢正视各方面,用瞒和骗,造出奇妙的逃路来,而自以为正路。在这路上,就证明着国民性的怯弱、懒惰而又巧滑。一天一天的满足,即一天一天的堕落,但却又觉得日见其光荣。在事实上,亡国一次,即添加几个殉难的忠臣,后来每不想光复旧物,而只去赞美那几个忠臣;遭劫一次,即造成一群不辱的烈女,事过之后,也每每不思惩凶、自卫,却只顾歌咏那一群烈女。——《论睁了眼看》

麻木者是胜利者

中国各处是壁,像“鬼打墙”一般,使你随时能“碰”。能打这墙的,能碰而不感到痛苦的,是胜利者。——《碰壁之后》

拒绝改变

我独不解中国人何以于旧状况那么心平气和,于较新的机运就这么疾首蹙额;于已成之局那么委曲求全,于初兴之事就这么求全责备?——《这个与那个》

多疑中国人不疑自己的多疑。——《我要骗人》

看热闹

群众,尤其是中国的──永远是戏剧的看客。牺牲上场,如果显得慷慨,他们就看了悲壮剧;如果显得觳觫(即恐惧颤抖),他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺常有几个人张嘴看剥羊,仿佛颇为愉快,人的牺牲能给他们的益处,也不过如此。而况事后走不几步,他们并这一点也就忘了。——《娜拉走后怎样》

懦弱

中国一向就少有失败的英雄,少有韧性的反抗,少有敢单身鏖战的武人,少有敢抚哭叛徒的吊客;见胜兆则纷纷聚集,见败兆则纷纷逃亡。——《这个和那个》

阴暗

我们中国人对于不是自己的东西,或者将不为自己所有的东西,总要破坏了才快活的。——《记谈话》

个人主义

从生活窘迫过来的人,一到了有钱,容易变成两种情形:一种是理想世界,替处同一境遇的人着想,便成为人道主义;一种是甚么都是自己挣起来,从前的遭遇,使他觉得甚么都是冷酷,便流为个人主义。我们中国大概是变成个人主义者多。——《文艺与政治的歧途》

鲁迅离开了吗?没有。仿佛这文章不过当今所写。这字字句句,一条都不与当代怪现状脱轨,鲁迅笔下百年前的问题仍是当今的问题。

其实,鲁迅写的哪是什么人心人性,国民性,中国人的黑暗面,表象如此而已。

鲁迅真正说的,是对他那个时代的控诉,正是时代的假恶丑,制造了人性的扭曲,造就了一个又一个可恶、可恨,又普通、拧巴,善良的老百姓形象。

毛主席说:

鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

——《新民主主义论》

的确,毛主席的深刻与远见令人拜服。鲁迅的价值,在今天依旧让我们感同身受。

一提鲁迅,我们总会错误地认为他是愤怒,是抨击,是反抗的代表。

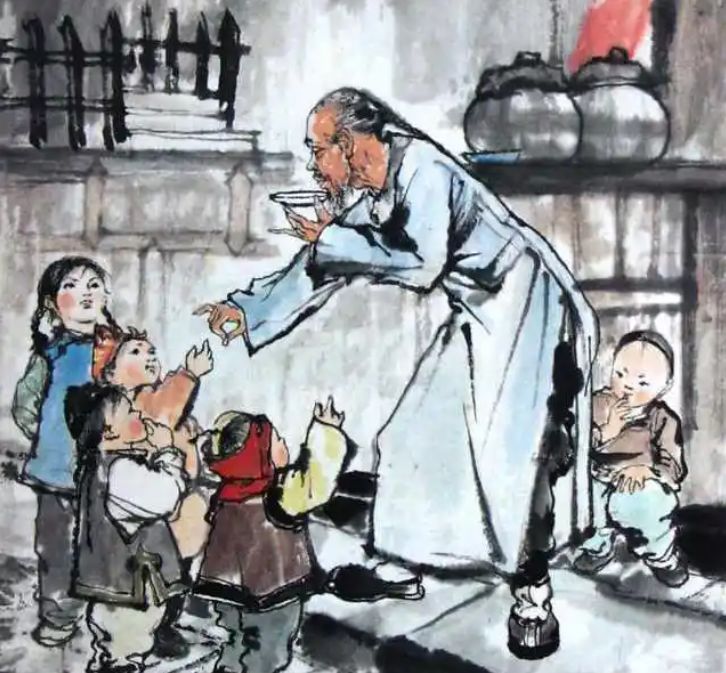

但在投枪匕首的背后,他笔下的童年与故土明明就是一片温柔乡。

为什么他能写出:

曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;惟独在记忆上,还有旧来的意味存留。他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。

因为在他犀利笔杆子的后面,是对这片土地、对这个国家割舍不下的爱与眷恋。

少年读不懂鲁迅,读懂已不再少年。

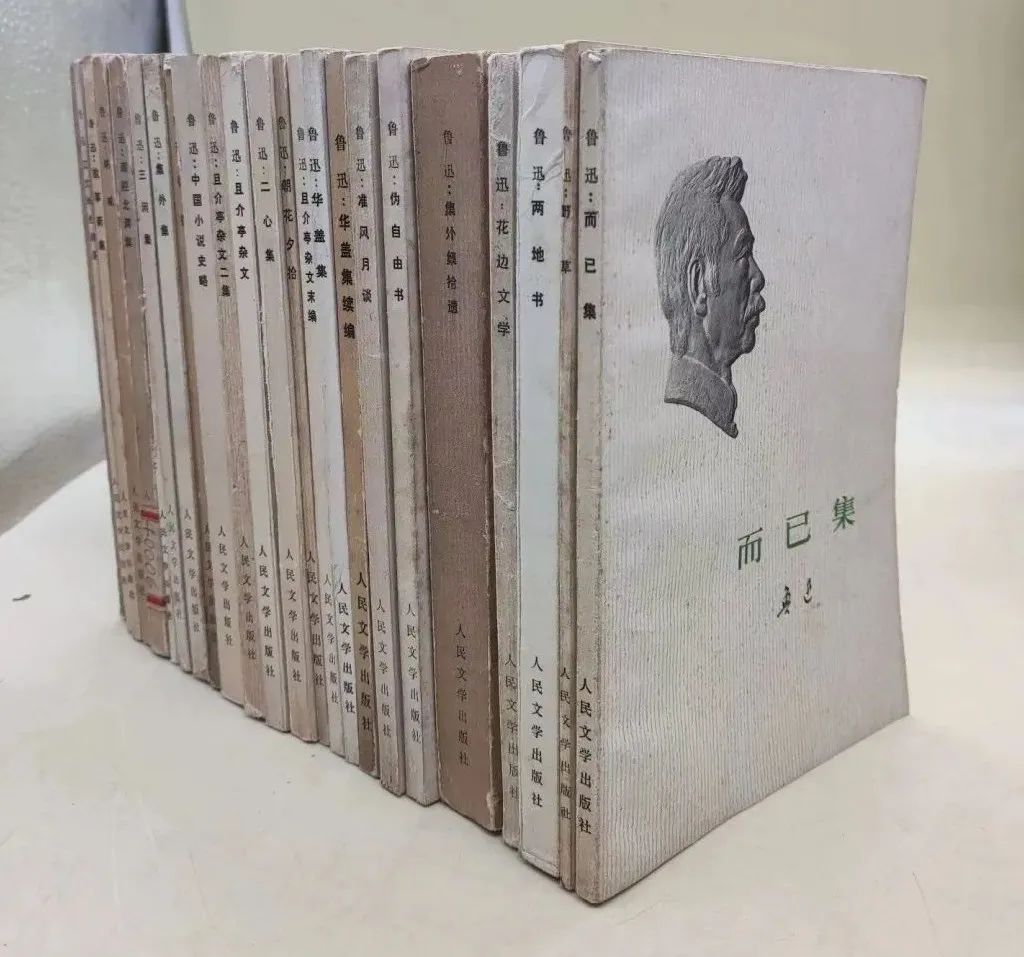

这是一套1973年出版的《鲁迅全集》,是1938年《鲁迅全集》的简化字版,经过老专家认真仔细校刊,改正了原版许多错讹之处。而且装帧典雅,令人爱不释手,而且印数不多,十分珍贵。

需要的同志,可以点击下方图片链接购买。

重读老旧书 ∣好书都在这!

更多精彩好书,

添加新客服(17791526186)就能看到。