翁淮南 杨超:春节的历史渊源

春节是从中华大地上生长出来的独特中华文明标识。当我们走进历史深处,回望收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字,春节形成和发展的脉络便如画卷般展开。

春节呈现了中国人源于自然的时空观。春节文化深刻地体现了人与自然和谐共生的自然伦理价值。距今约1万年的上山文化彩陶上出现了明确的太阳图案,还出现了与周易八卦相似度非常高的“卦符”。其中一组“卦符”,被研究者释读为“雷地豫卦”。这或可视为是古人“观天象、授农事”和春节民俗形成的一个源头。

【彩陶片,新石器时代上山文化(距今约11000-8500年),桥头遗址出土】

泰安大汶口遗址属大汶口文化(距今约6000年至4400年),出土了八角星纹彩陶豆。陶豆采用彩陶工艺装饰,图案有八角星纹,四射的八角对着无际的天空,中间的方形看似大地,或表达着天圆地方的寓意。安徽含山凌家滩遗址出土的玉鹰八角星纹,太阳纹较为抽象,将八个角等分环绕小圆,外围呈现同心圆状大圆。

【八角星纹彩陶豆,新石器时代·大汶口文化(距今约6000年至4400年),1978年出土于山东泰安大汶口遗址,山东省文物考古研究所藏】

立春是太阳历的节气,而春节是基于太阴历计算的。国家博物馆馆藏仰韶文化的人面鱼纹彩陶盆,边缘刻画有东西南北和四个箭头,构成八角星。其内壁以黑彩绘出两组对称的人面和鱼纹,分列4个方位,不仅呼应八角星纹的方位空间观,更表现出古人的时间观念。人面鱼纹共含12条鱼并呈逆时针方向旋转,或许喻指一年四季12个月周而复始,春节正是完整农历年时间循环的起点,是万物生长的起点,象征着生机与希望。人面头顶有鱼鳍形装饰,嘴巴两侧和双耳部位都有两条相对的小鱼分置左右,构成形象奇特的人鱼合体,这种将人与鱼合为一体表现四季更替的形式,体现了人们对自然规律的尊重和遵循,以及期盼生生不息的美好心愿。整个画面构成日投影周年变化过程的一个简化符号,蕴含了丰富的生态伦理内涵,体现了古人源于自然的时空观。

【人面鱼纹彩陶盆,仰韶文化半坡类型(距今6800-6300年),1955年陕西省西安市半坡遗址出土,中国国家博物馆收藏】

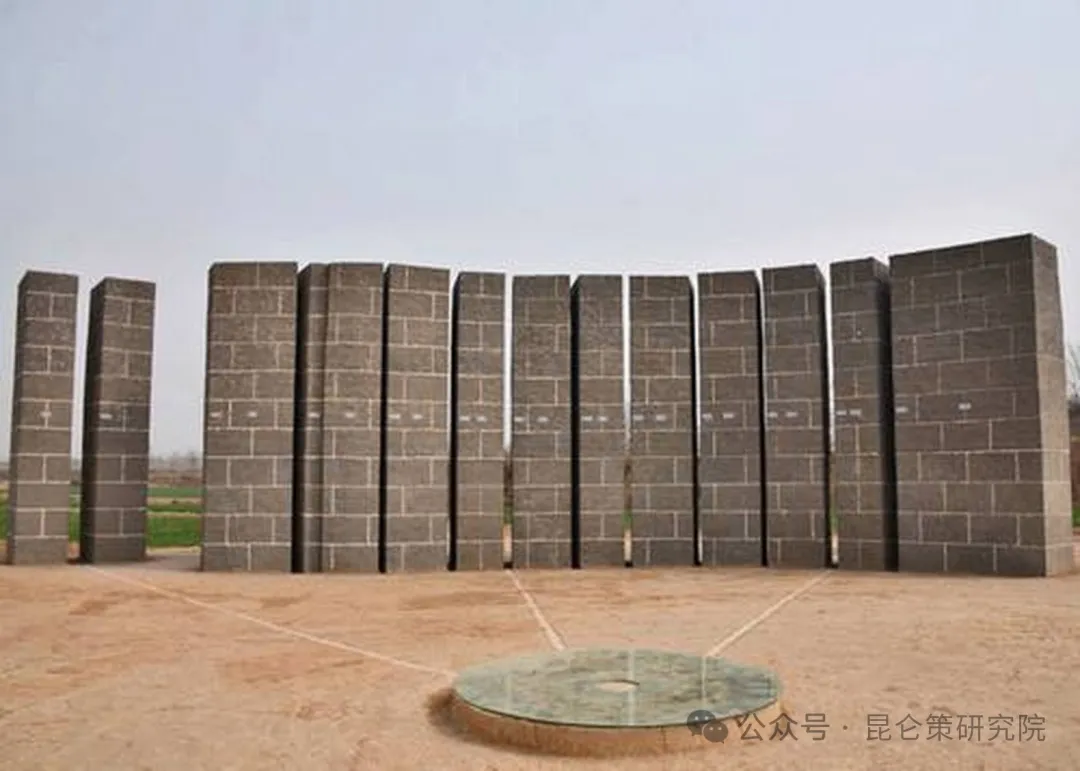

距今约4000年的山西襄汾县陶寺遗址观象台,功能包括观测太阳、祭祀太阳、祭祀北辰、测定节气,还可将其视为蕴含“天地之中”理念的模型。这可能是古人认为于天地之中进行观测更为合理,所计算出的历法更为准确。由此,陶寺遗址观象台成为4000年前记录立春等节气的“日历”。

【位于山西省襄汾县陶寺城遗址这座古观象台,形成于公元前2100年的原始社会末期,是迄今发现的世界上最早的观象台】

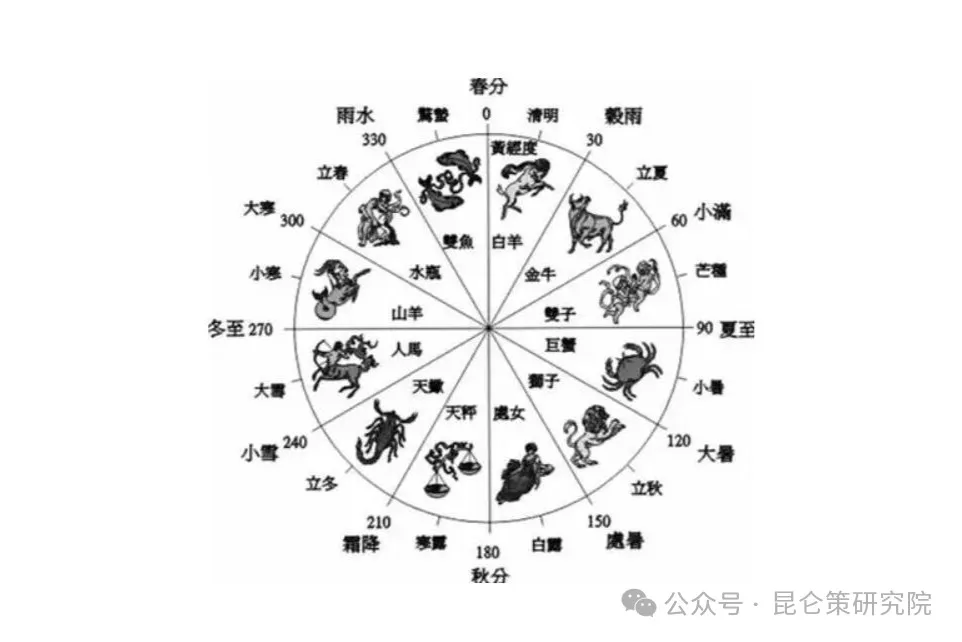

随着历史演进,中国人在宇宙运行、日月交替和自然变化中,发现了12个月和二十四节气。

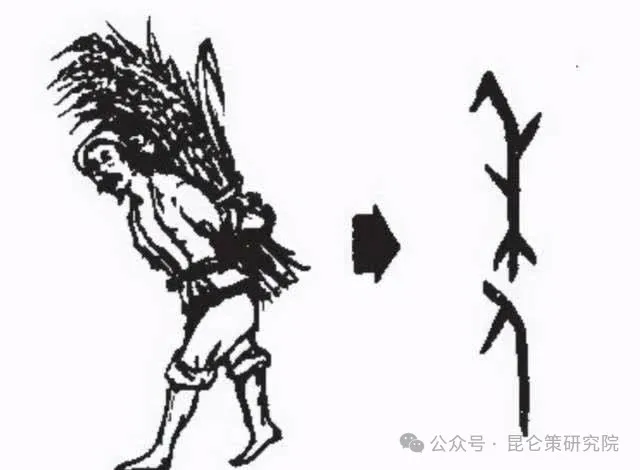

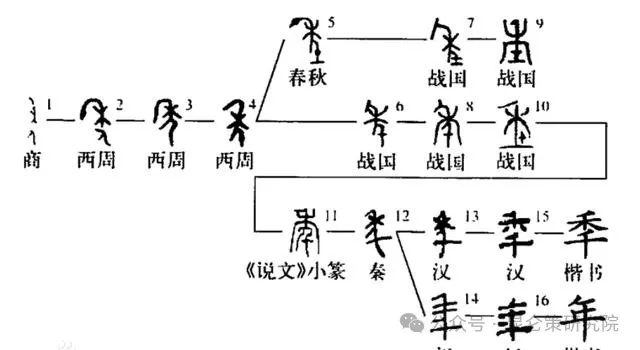

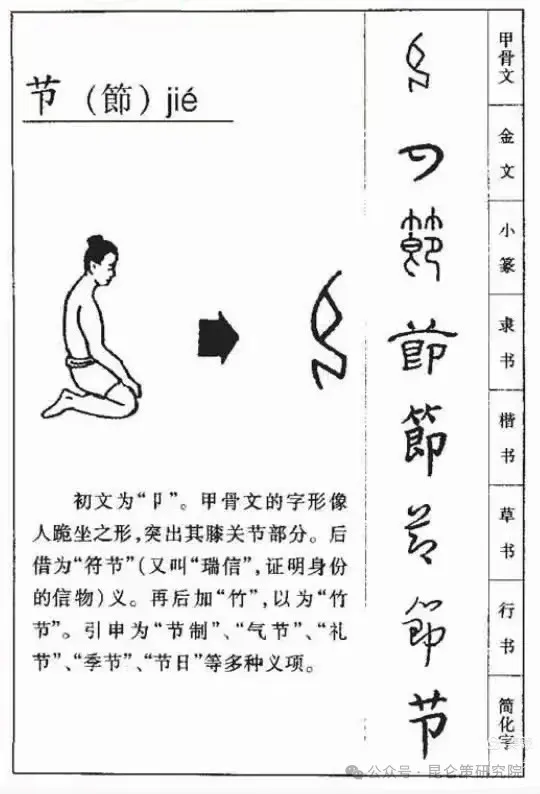

春节与年有密切关系。在3000多年前的殷商甲骨文字中,就出现了“年”“春”“节”字。

国家博物馆馆藏商王武丁时期的刻辞卜骨,出现目前发现较早的甲骨文字“年”。这片刻辞讲:“王大令众人曰协田。其受年?十一月。”意思是商王要求商王国的属民在新春到田地里进行翻耕种田。这个“年”字,形状为人背扛禾谷,会意人把禾谷收回家。“年”涉及春耕。年取禾一熟,引申表示时间,即五谷皆熟的一个轮回为一年。

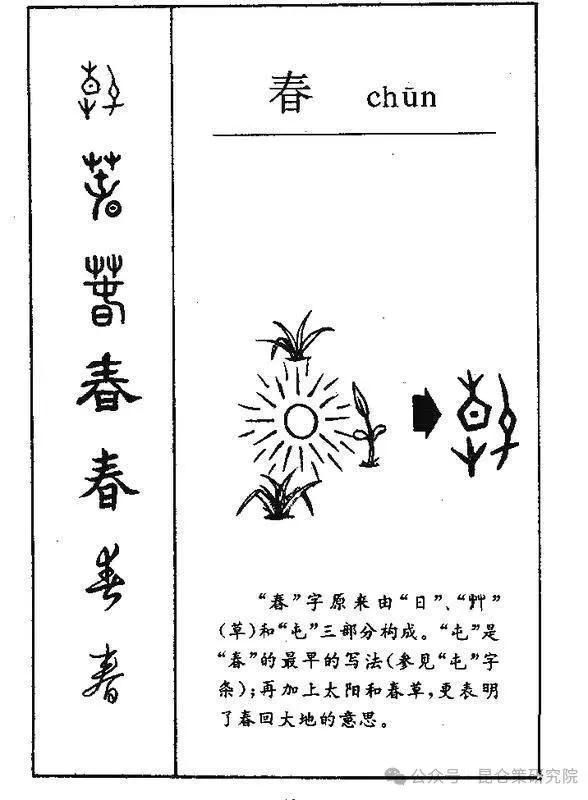

在《甲骨文合集》里,商王武丁时期“春”字的形状由草或木和植物冒出芽瓣的屯与日组成,寓意阳光照耀、草木萌芽。

还是在《甲骨文合集》里,商王武丁时期的“节(節)”,由盛餐的器物和跪坐的侧面人组成,通过人吃饭或祭祀的状态把“进行时”这一时间关系呈现出来。

青铜铭文中是有“年”字的。西周早期仲簋铭文讲:“仲作宝尊彝,其万年永用。”说的是仲制作了这件宝尊彝,希望它能够传承万年。西周晚期小子鼎铭文讲:“史小子作寒姒好尊鼎。其万年子子孙永宝用。”说的是史小子制作了这件寒姒好尊鼎,希望它能够传承万年,子子孙孙永远珍宝般地使用。西周晚期虢叔簠铭文讲:“虢叔作旅簠,其万年永宝。”说的是虢叔制作了这件旅簠,希望它能够被永远作为宝物。

古典文献中也有“年”。《诗经·丰年》中有“丰年多黍多稌,亦有高廪,万亿及秭。为酒为醴,烝畀祖妣。以洽百礼,降福孔皆”。这里直接出现了“丰年”一词。《尚书·洪范》中有“十有三祀”这样的表述,其中“祀”字在古代文献中常与“年”字相通,表示年份。具体来说,“十有三祀”指的是周文王建国后的第十三年。《楚辞·离骚》中有“及年岁之未晏兮,时亦犹其未央”,这里的“年岁”就使用了“年”字。《清华大学藏战国竹简》中,“周武王有疾周公所自以代王之志”篇中提到“既克殷三年”等表述,其中“三年”也使用了“年”字。

文献记载,夏朝出现了“夏历”,也即“农历”,把一年分为12个月,用以指导农时节气和生产耕种。夏朝以正月初一为岁首,即新年的开始。商朝以农历十二月为正月,十二月初一便是新年年节。周朝以农历十一月为正月。秦始皇一统六合,车同轨、书同文、变历法,以十月为正月,每年以十月初一为新年开始。

汉长安城是西汉王朝的政治经济文化中心。公元前104年,司马迁等人在此改革历法,造出新历《太初历》,这是当时世界上最先进的历法。太初历正式确定正月初一为岁首,也就是新年的由来。至迟在东汉,“春节”组合为一个词语已经出现,但当时其含义并不是农历新年。东汉安帝时太尉杨震上疏言旱情,“冬无宿雪,春节未雨,百僚燋心”,这里的春节,是指春天这个季节。

【西汉《太初历》(又名:《甲历》)是中国古代第一部比较完整的汉族历法,正式启用于公元前104年,比古罗马《儒略历》早了58年】

隋唐时基本采用夏历,即以一月为正月。从此直至清末的千余年间,夏历一月为正月的历法一直没有改变。

将农历新年定名为春节,是在辛亥革命以后。1912年改用公历纪元,按照“国际惯例”以公历1月1日为新年,把过去沿用的农历新年改称春节,以示区分。但传统年节观念根深蒂固,民众“过年”仍然过的是农历新年。

公历新年称元旦,始于1949年9月。中国人民政治协商会议第一届全体会议一致通过:“中华人民共和国的纪年采用公元”,定1月1日为元旦。这样,一年之中出现了两个新年:公历新年元旦和农历新年春节。

2023年12月,第78届联合国大会协商一致通过决议,将春节(中国农历新年)确定为联合国假日;2024年12月,中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,中国春节进一步走向世界。

《周易》曰:天行健,君子以自强不息。如今,在中华民族的所有传统节日中,春节是节俗最隆重、时间最长的一个。春节是构建在中华民族独特农业文明上的节日,契合宇宙的运行规律,成为中华文明延绵发展5000年的重要见证。

(作者单位:中国国家博物馆;来源:昆仑策网【作者授权】,修订发布,原文载《中国文化报》2025-01-22)