陈东林:三线建设在中国式现代化进程中的贡献和地位

1964年,新中国发生了两件大事。

第一件大事,是5月27日,毛泽东在中南海菊香书屋找来刘少奇、周恩来、邓小平、李富春、彭真、罗瑞卿等人,召开中央政治局常委会议。他提出:“在原子弹时期,没有后方不行。要考虑解决全国工业布局不平衡的问题,要加强三线建设,防备敌人的入侵。”

第二件大事,是12月21日第三届全国人大会议上,周恩来做政府工作报告,提出“四个现代化”目标。

弹指一挥间,60年过去。回眸当年的两件大事,三线建设和中国现代化是什么关系?值得我们深刻思考。

三线建设重大战略决策的实施,经历了从1964年到1983年的大规模建设时期,又经历了1984年到2006年的三线建设调整改造时期。前后42年,跨越改革开放前和改革开放后两个历史时期。其中,既有艰辛探索、跌宕起伏、创业奠基,又有走出困境、调整改造、改革创新,是中国式现代化建设道路承上启下的典型代表历史阶段。

一、三线建设战略稳妥处理了中国现代化建设中农业、工业、国防、科技的关系

第三届全国人大提出了“四个现代化”的宏伟蓝图——要在不太长的历史时期内,把中国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。从第三个“五年计划”开始,第一步要建立一个独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系。

但是,现代化建设要优先发展什么,认识还不够统一。当时把“农业现代化”放在四个现代化的首位,这是符合刚刚走出经济困难局面的现实的。国家计委负责人因此在编制“三五”计划时比喻说,必须克服“屁股坐在工业上”的毛病,首先抓农业和“抓吃穿用”。由此,又出现了一个现代化建设孰先孰后问题。

1964年5月10日、11日,在停靠南京、蚌埠的毛泽东专列上,国家计委领导小组向毛泽东汇报“三五”计划“初步设想”,由李富春主讲。毛泽东听得非常仔细,不时频频发问。当汇报到铁路和工业建设只能上有限的项目时,毛泽东提出了不同意见:“酒泉和攀枝花钢铁厂还是要搞,不搞我总是不放心,打起仗来怎么办?”

毛泽东借用国家计委负责人“屁股”的比喻,从整个中国现代化建设的长远角度提出了新的设想:“两个拳头——农业、国防工业,一个屁股——基础工业,要摆好。要把基础适当搞上去,其他方面不能太多,要相适应。”他用“屁股”比喻基础工业,同时又指出了农业和国防的“两个拳头”作用。基础工业,顾名思义,是工业的基础,包括制造、动力、能源、交通等。而工业化,又是世界各个发达国家步入现代化的关键,更是落后农业大国的中国现代化的基础。没有工业现代化,就难以带动农业和国防、科技的现代化,是建不起现代化社会主义强国的。应该说,这个比喻比“抓吃穿用”对中国式现代化长期进程,更具有整体的指导意义。

那么,基础工业又先抓什么地方?5月27日,毛泽东在菊香书屋明确提出两个问题,一个是对第三线建设注意不够,一个是对基础工业注意不够。他第一次提出了要搞三线建设的建议,其中两个支撑点是:要发展中西部的基础工业,要为备战着想。

1964年8月,中央根据毛泽东的建议,转发了李富春、薄一波、罗瑞卿8月19日联名向毛泽东和中央提出的《关于国家经济建设如何防备敌人突然袭击的报告》,要求今后工业建设的重点放到三线地区去。三线建设的中央决策由此确立。

中国式现代化是亿万人民自己的事业,人民是中国式现代化的主体,必须紧紧依靠人民,实现共同富裕。那么,搞三线建设,关系到民生的农业怎么办?毛泽东和中央也给予特别的关注。1964年,毛泽东说,不能靠摇计算机来编计划。我们的方针是:以农业为基础,以工业为主导。制订计划时先看可能生产多少粮食、棉花和其它经济作物,再看需要多少化肥、农药、机械、钢铁,可能搞多少工业,还要考虑打仗。工业投资在数量上还是主要的。农业投资不能太多,要靠陈家庄和大寨的自力更生精神。

1965年6月16日,毛泽东在听取五年计划编制汇报时,对三线建设和农业,战备和“吃穿用”的关系,进一步作了全面综合考虑。他说:“总而言之,第一是老百姓,不能丧失民心;第二是打仗;第三是灾荒。计划要考虑这三个因素。”毛泽东针对“三五”计划投资规模说:我看1080亿元的规模大了,五年搞那么多,刮老百姓那么多,太多了不好。要根据客观可能办事,绝不能超过。还要留有余地。毛泽东又说:“早就讲要他们注意三线问题,但没有大注意。这次一来就是1000多亿,这样老百姓怎么得了?现在就是过分了。什么都怕过分。我先纠正他们一下,免得将来又反复。”

周恩来将毛泽东的这个思想归纳为“备战、备荒、为人民”的思想。他阐释说:“毛主席为什么要强调这三个问题?帝国主义一天不消灭,我们总是要备战的。我们是农业大国,农业人口多,灾荒可以克服,但不能避免,农业还是基础。备战,备荒,落实到为人民。为人民是最基本的观念。”

毛泽东提出的“两个拳头、一个屁股”的三线建设指导思想,通过抓行业部类方面的基础工业和国防科技工业,又把布局重点放在中西部,为中国式现代化提供了一个比较全面的基本路径。可以说,基础工业是实现中国式现代化的抓手;“备战、备荒、为人民”的备战,是根据当时中国周边的严峻国际形势提出的,把重点放在国防科技工业,为国家安全提供了一个安全阀。重视农业,注意人民承受能力,则为保障民生,制定了第二个安全阀。

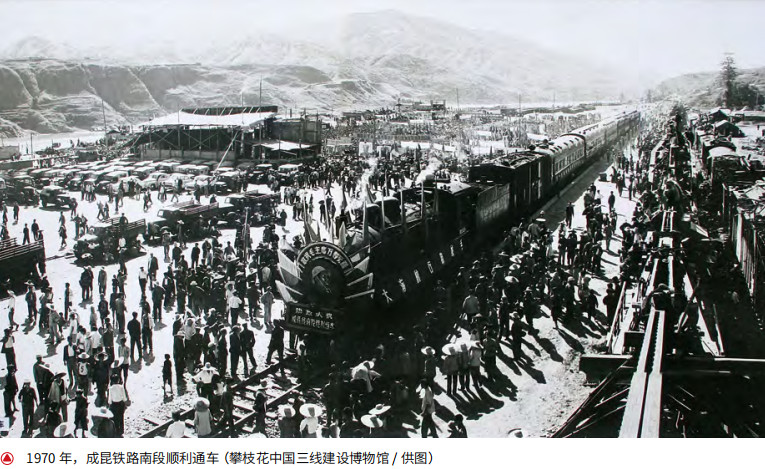

从1965年到1980年,国家给三线地区(不包括广东、广西)累计投资2052.68亿元,比新中国成立后15年投资总和增长2倍。其中:能源、交通占45%,原材料工业占32%,国防科技工业占12%,其他加工工业占11%。三线地区的工业固定资产由292亿元增加到1543亿元,增长4.28倍。职工人数由325.65万增加到1129.5万,其中工程技术人员由14.21万增加到33.95万,分别增长2.46倍和1.38倍。工业总产值由258亿元增加到1270亿元,增长近4倍。新建了成昆、贵昆、焦枝等10条铁路干线,总长8046公里,比1964年增长65%;新建公路22万公里,增长1倍;川江等6条内河航道得到整治,并建设了一批港口码头。主要工业产品产量,1980年与1964年相比:原煤增长2.6倍,发电量增长6.5倍,生铁增长5.6倍,钢增长5倍,钢材增长6.4倍,10种有色金属增长5.4倍,磷矿石增长16.4倍,化肥增长15倍,发电设备增长60多倍,机床增长5.48倍,汽车增长4.1倍。国防科技工业从常规武器到战略武器的科研、生产、试验体系基本建成,生产能力约占全国的一半,总产值比1964年增长了3.29倍。

通过三线建设,我国生产力布局不合理的状况有了较大改变,不仅在祖国战略后方建立了比较强大的现代国防科技工业,而且改善了交通运输的落后状况,开发了能源和原材料等优势资源,形成了机械、电子工业比较雄厚的生产实力。这些,对于保障国家的安全,促进内地经济的开发,改善人民的生活,推动我国社会主义现代化建设,都具有重要战略意义和深远影响。

二、三线建设为国家工业化和中国现代化建设,奠定了重要的物质基础

(一)三线建设在中西部地区建立大批现代化工业交通企业和设施,初步改变我国工业布局不合理状况

2018年2月,习近平同志考察四川时,对三线建设作出了重要评价。他指出:“三线建设,使一大批当时属于顶尖的军工企业、国有企业、科研院所来到西部,这些都是我们发展的宝贵财富。”

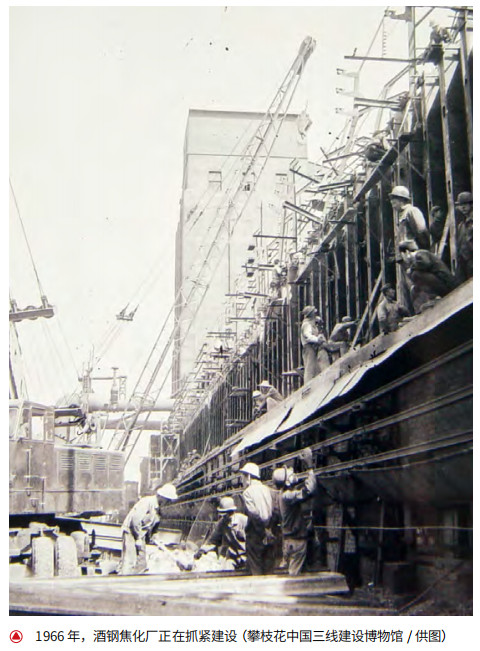

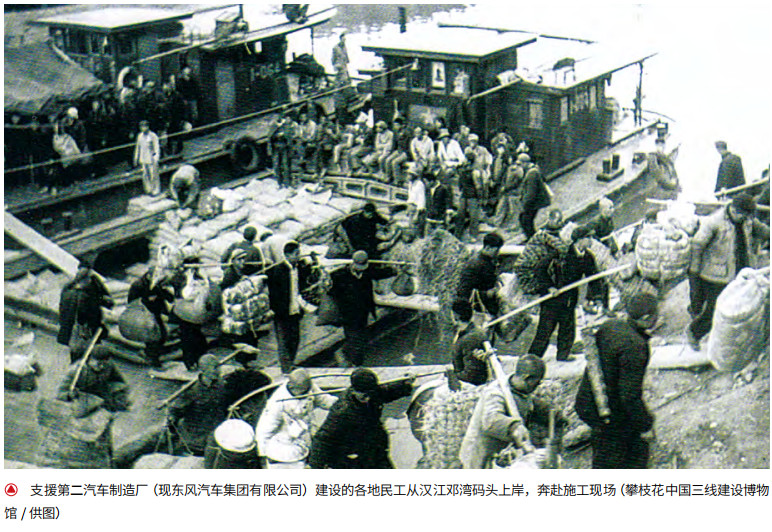

三线建设在中西部的重点项目,原材料方面有攀枝花、酒泉、重庆钢厂、金昌有色矿等冶金基地;能源方面有六盘水、渭北等煤炭基地,江汉、长庆等油气田;交通方面有成昆、襄渝、川黔、湘黔、贵昆、阳安、青藏(西格段)、焦枝等铁路干线;制造方面有湖北中国第二汽车厂、陕西汽车厂、四川汽车厂、德阳东方汽轮机厂等“大国重器”企业;水利电力方面有刘家峡、八盘峡、葛洲坝、乌江渡、二滩等水电站;这些都成为中国中西部现代化发展的产业脊梁。西电东送、西气东输、南水北调,南方煤炭自给,都为我国改革开放初期实施优先发展东部外向型经济的战略,提供了充盈的物资、能源、动力支持。

(二)三线建设建成了比较完整的国防战略后方,构筑了国防现代化基础

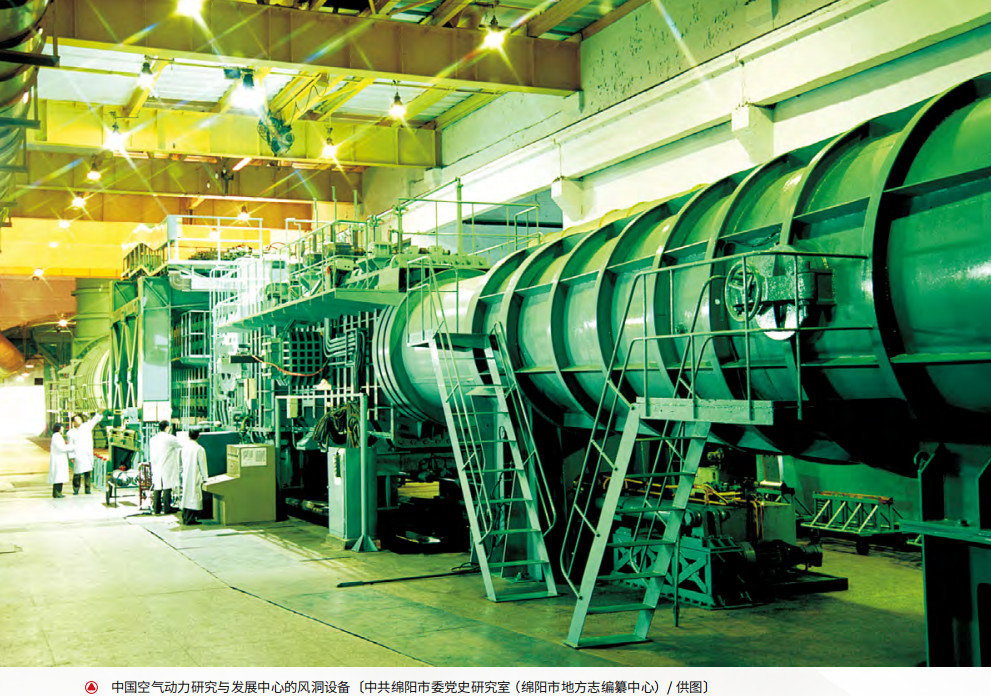

中国式现代化,不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路,中国的旗帜是和平、发展、合作、共赢。同时,中国人民为建设现代化,必须构建一个强大的国家安全保障,实现国防现代化。三线建设在中西部地区先后建成400多个军工企业、80多个国防科研院所。包括以重庆为中心的常规兵器工业基地,四川、陕西、甘肃、青海的核工业基地,贵州、陕西、四川的航空工业基地,四川、贵州、湖北、陕西的航天工业基地,长江中上游的船舶舰艇工业基地,四川、贵州、陕西的电子工业基地,还有绵阳的工程物理研究院、风洞试验中心等国防科技研究院所。到1975年,三线地区国防科技工业的固定资产、主要产品生产能力、技术力量和设备水平都已超过一、二线地区。我国自行研制的第一颗原子弹、氢弹,第一个军用核反应堆,第一颗人造地球卫星,第一枚中程导弹,第一艘核潜艇,第一批喷气式歼击机,第一门远程火箭炮等,绝大部分研制、试验基地都布局在三线地区。这为国家安全提供了长久可靠的保障。

(三)三线建设推动了中西部地区的社会现代化进步,促进了偏僻山区和少数民族地区城镇化建设

中国式现代化不是使少数人享有富裕成果,而是让全体人民共享改革发展成果和幸福美好生活。推动全体人民共同富裕是为人民谋幸福的着力点,实现人民群众对经济、政治、文化、社会和生态文明等全面富裕的美好生活期盼。

三线建设在偏僻落后山区、少数民族边疆地区,贫困农村地区,通过建设企业、学校、医院,修建铁路公路,兴建邮电网点,迁来几百万城市优秀职工和知识分子,带动了中西部地区经济、社会、科技、文化等的发展进步,促进了偏僻山区和少数民族地区文明繁荣。通过在不毛之地和荒山僻野新建和扩建,攀枝花、绵阳、六盘水、十堰、广元、乐山、德阳、金昌、都匀、凯里、汉中、天水等60多个新型工业科技城市拔地而起,闻名全国。如攀枝花号称“钒钛之都”、绵阳号称“科技城”、德阳号称“重装城”、六盘水号称“江南煤都”、金昌号称“中国镍都”、十堰号称“汽车城”,加快了中国的城镇化建设。川西大小凉山、黔西乌蒙山区、川陇山区,是中国的三大贫困地区。成昆、湘黔、襄渝等铁路和沿线工业群使过去不通公路甚至不通电的少数民族落后地区得到“飞跃五十年”的进步,为缩小东西部社会差距作出了重要贡献,也为改革开放时期能够优先发展沿海地区经济,解除了后顾之忧。

三、三线建设是中国现代化进程中独立自主、自力更生的科技创新时期

自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。实践反复告诉我们,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。在2023年中央经济工作会议上,“以科技创新引领现代化产业体系建设”被列为重点任务的首位。回溯这个引领历程,三线建设是一个重要的开拓时期。

在中国现代化建设的工业现代化、科技现代化进程中,有两大阶段。第一个阶段是“一五”计划以苏联援建的“156项工程”为重点,第二个阶段是独立自主、自力更生的三线建设时期建成近两千个大中型企业。据统计,三年经济困难时期苏联撤走专家之后被迫下马的部分工程,有近一半,如成昆、川黔、湘黔、贵昆铁路,攀枝花(西昌)、酒泉钢铁厂,西南铝加工厂、贵州铝厂、第二汽车制造厂、第二重型机器厂、六盘水煤炭基地、丹江口水电站、四川天然气田等,在三线建设中又得到继续完成或扩建。三线建设是在外国终止援助撤走专家的困境中艰难起步,在国外禁运和技术封锁的阻截下突出重围,在荒山野岭依靠自己智慧、科学求实创造出来的现代化建设奇迹。

三线建设是我国冶金、路桥、水电、航天、核电技术走向世界高峰的前驱。攀枝花冶炼钒钛磁铁矿,是当时国内外尚未解决的难题,100多名科技人员经过1000多炉次的反复试验,终于用普通高炉攻下了这一难关,首创当时世界先进水平的钒钛冶炼技术;绵阳中国涡喷发动机研究院经过三十多年的攻关实验,建成了亚洲第一台和最大的航空发动机模拟高空实验平台,荣获国家科技进步特等奖;成昆铁路实现了五十多项重大技术突破,是我国路桥技术跃居世界顶峰的起点;西昌航天发射基地代表了国际先进卫星、火箭发射水平;葛洲坝水电站是当时世界上最大的水电枢纽;三线建设者1970年开始设计的“728工程”(后秦山核电站)是中国核电建设的起步……三线建设的创新贡献,确实像习近平同志所说是“顶尖”的。三线人用自己的聪明才智,不断谱写着创新之路。

四、三线建设为中国现代化建设提供了宝贵精神财富和人力资源

在三线建设中,几百万工人、干部、科技人员、解放军官兵,从全国四面八方默默来到人迹罕至的深山峡谷、大漠荒原,发扬“艰苦创业,无私奉献,团结协作,勇于创新”的三线精神,人拉肩扛,风餐露宿,战胜了险恶的自然条件,建设起了一座座现代化企业和交通设施。三线人扎根三线,一干就是几十年、几代人,凸显了“献了青春献终生,献了终生献子孙”的崇高情操。

三线精神是在国家安全受到战争威胁,由毛泽东为代表的中共中央提出“备战、备荒、为人民”口号,作出以国防建设和备战为重点的特殊战略中诞生的。它不同于战争时期的抗美援朝精神,也不同于和平时期的大庆、红旗渠精神。它体现了准战时机制下为国家安危,敢于承担民族牺牲,“和侵略战争抢时间”,向恶劣自然环境开战的护国情怀。

在三线建设中,诞生了不畏烈火、保护油井的重庆江津32111钻井队英雄集体;修建成昆铁路中有两千余铁道兵牺牲,平均每公里两人;涌现了抱病死在攀枝花、六盘水工地的好干部亓伟、陶惕成,牺牲两个儿子又把女儿送上去的铁道兵老工程师王文波等可歌可泣事迹。不少至今默默无闻,比如816地下核工程一碗水陵园76位烈士之一的工程兵战士孟洁,牺牲40年后才被家人知晓青山埋忠骨。广大三线人,是中国式现代化道路上的铺路石。

三线精神体现了大规模有计划协作和顾全大局的“移民”活动(“西迁精神”)。中央一声令下,几百万职工“好人好马上三线”,迅速而悄悄地来到荒山野岭的三线地区。以攀枝花为例,有十几个部委、3个省市参加建设,全国一盘棋。20世纪80年代世界形势变化以后,三线军工一度陷入困境,他们顾全大局,自己“找米下锅”,第二次创业,实现军转民和脱险搬迁的三线企业调整改造战略。

三线精神在红色精神谱系中,具有最广泛的代表性。时间上前后42年,横贯改革开放前后两个时期。空间上,大三线建设布局13个省区,各省(区、市)还进行了小三线建设。人数上,三线建设包括工人、干部、科技人员、解放军官兵、农民工5个阶层。据估算,大约有400万人次迁移,其中有20%是家属。加上地方动员人数,共计有几千万人次参加了三线建设。可以说,三线建设堪称新中国建设史上空前的经济建设大战略,三线精神具有最广泛的代表性。

三线建设为中国式现代化建设,提供了宝贵的人力和干部资源。在三线人中间涌现的党和国家领导人有:在刘家峡水电站工地任技术员的胡锦涛,在甘肃三线地质勘探队任技术员的温家宝,在西北三线建设委员会任副主任的宋平,在三线科研所任技术员的曾庆红,在湖北中国第二汽车厂任管理干部的李岚清、王兆国,在陕西三线企业任无线电工程师的曾培炎,等等。可以说,他们代表的成千上万三线人,是实现中国式现代化的栋梁。

还特别要指出,三线建设为总结中国式现代化的成功,提供了重要例证。1981年6月中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出:“文化大革命”时期“我国国民经济虽然遭到巨大损失,仍然取得了进展。粮食生产保持了比较稳定的增长。工业交通、基本建设和科学技术方面取得了一批重要成就。”由于三线建设长期处于保密状况,“历史决议”当时对三线建设的历史和重要成就没有来得及反映,讲述这一时期工业交通成就时,只举出不属于三线建设的南京长江大桥和秦皇岛到大庆输油管线两个实例。

习近平同志指出:“我们党领导人民进行社会主义建设,有改革开放前和改革开放后两个历史时期,这是两个相互联系又有重大区别的时期,但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索。中国特色社会主义是在改革开放历史新时期开创的,但也是在新中国已经建立起社会主义基本制度、并进行了20多年建设的基础上开创的。”

正是由于三线建设在困难条件下建成了2000多个大中型企业和工业交通设施,包括成昆铁路、攀枝花钢铁基地、西昌卫星发射中心、葛洲坝水利枢纽、工程物理研究院等举世闻名的建设成就,在中共十一届三中全会召开后不久,1979年9月29日,叶剑英发表了经过中央政治局讨论修改的国庆30周年讲话,首次庄严宣布,我国初步建成了独立的、比较完整的工业体系。1981年6月,《中共中央关于建国以来党的若干历史问题的决议》再次强调:“我国在工业建设中取得重大成就,逐步建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。”2021年11月,《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》郑重指出:“经过实施几个五年计划,我国建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系”。

事实鲜明地证明,中国共产党领导全国人民建设中国式现代化,是始终不渝的奋斗目标,从来没有中断。三线建设的伟大成就,是中国式现代化道路上的一座丰碑。

(本文载《巴蜀史志》2024年第5期“三线建设专刊”)