葛元仁:看电影《父亲在远方》有感

姜万富1966年去新疆生产建设兵团时17岁,当年我19岁。我们这代人是遵循毛主席提出的教育方针“应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者”来培养的。因为“有社会主义觉悟”是我们的政治方向;“有文化”是我们的基础和重点;“劳动者”是我们的本质属性。

无数上山下乡的知青都是像姜万富那样以“全心全意为人民服务”,“彻底地为人民的利益工作”作为自己行动的指南。用白求恩那种“毫无自私自利之心的精神”要求自己,努力做“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”靠着“一不怕苦,二不怕死”的精神克服种种困难做出了在城市里不可能做出的成绩。正因为有了这样的思想基础,他们在穷乡僻壤之地,在冰天雪地之中选择了吃苦,也就选择了收获;选择了奉献,也就选择了崇高。姜万富吃了那么多苦,但收获了民族团结。他奉献了那么多,所以人格崇高。这是古今中外,连宗教都认可的。然而有些知青只看到自己吃苦,没有看到收获了农民的亲情。不懂得否定了当年自己的奉献,就否定了自己行为的崇高。

《北京日报》2008年1月22日刊登的李砚洪在《赤脚医生》一文说到,1978年,中国农村大约活跃着180万赤脚医生,平均在每个生产大队中有3个赤脚医生。1974年5月,在第27届世界卫生大会上,中国农村合作医疗受到第三世界国家的普遍关注,引起了许多国家的极大兴趣。世界银行和世界卫生组织把中国农村合作医疗称为“发展中国家解决卫生经费的唯一典范”。联合国世界卫生组织专门考察了中国的赤脚医生运动,提出了专题报告,其中有一句话,在世界广泛传播:“国际上无论左、中、右,无论懂医不懂医的,听到‘Barefootdoctors’这个词,眼睛就会发亮。”1980年被世界银行和世界卫生组织誉为“发展中国家解决卫生经费的唯一范例”。联合国妇女儿童基金会在1980—1981年年报中称:“中国的赤脚医生制度在落后的农村地区提供了初级护理,为不发达国家提高医疗卫生水平提供了样板。”

20世纪70年代,农村合作医疗的覆盖率达到全国行政村(生产大队)的90%;“合作医疗”(制度)与农村“保健站”(机构)及数量巨大的“赤脚医生”队伍(人员)一起,成为解决我国广大农村缺医少药的三件法宝,今天农村卫生事业的巨大成就主要得益于改革开放前农村卫生事业“曾经的辉煌”。

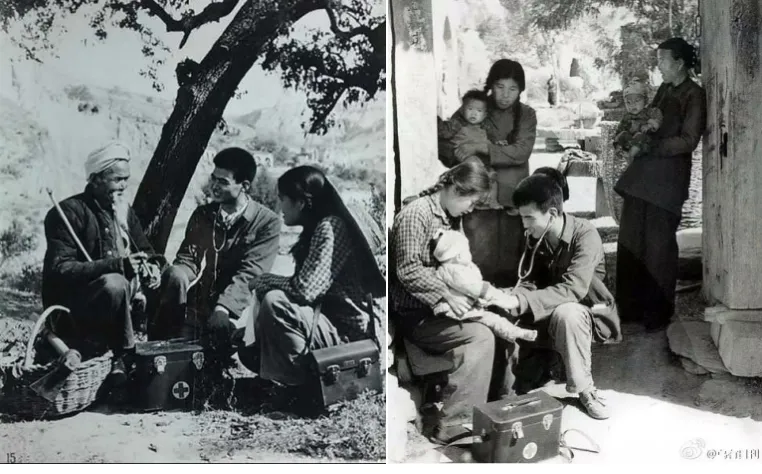

赤脚医生制度之所以受到如此好评,与知识青年上山下乡有密不可分的关系。大规模的城市初高中毕业的知识青年到农村去,文化水平明显高于当地的青年,自然成了初级医务培训的首选对象,短期培训后,成了赤脚医生,他们在干中学,在学中干,担当起了农村初级医疗保健工作。

从山区到平原,从东北到海南,在合作医疗的赤脚医生的队伍中,到处都能够看到活跃在农村和建设兵团田间地头,农民茅屋土舍的上山下乡知青赤脚医生的身影。

笔者在编辑《奉献者的足迹》一书时,漏十挂一地收集到的知青“赤脚医生”(卫生员)就有

|

|

|

|

|

|

|

|

|

姓名 |

城市 |

下乡地点 |

|

姓名 |

城市 |

下乡地点 |

|

张大力 |

北京 |

陕北延长县 |

|

刘宇红 |

北京 |

陕北安塞县 |

|

孙立哲 |

北京 |

陕西延川县 |

|

代仁旺 |

北京 |

陕北宜川县 |

|

陈红 |

北京 |

陕北安塞县 |

|

李向罡 |

北京 |

陕北宜川县 |

|

叶咏梅 |

北京 |

陕西黄陵县 |

|

李岩 |

北京 |

陕北宜川县 |

|

金世芸 |

北京 |

陕北宜川县 |

|

黄松 |

北京 |

内蒙土默特左旗 |

|

杨宪萍 |

北京 |

内蒙生产建设兵团 |

|

何慧芳 |

不详 |

内蒙生产建设兵团 |

|

李薇薇 |

不详 |

内蒙生产建设兵团 |

|

杨立 |

北京 |

内蒙阿巴嘎旗 |

|

于宁 |

北京 |

内蒙阿布阿巴嘎旗 |

|

潘子强 |

北京 |

内蒙西乌珠穆沁旗 |

|

陈岁起 |

保定 |

内蒙生产建设兵团 |

|

李晓芸 |

南京 |

内蒙鄂托克旗 |

|

牛同珍 |

南京 |

内蒙鄂托克旗 |

|

高苓 |

南京 |

内蒙鄂托克旗 |

|

廖和南 |

天津 |

内蒙呼伦贝尔鄂温克旗 |

|

王新敏 |

天津 |

内蒙古科右前旗 |

|

周健 |

天津 |

内蒙赤峰巴奇楼子公社 |

|

唐勇 |

天津 |

内蒙乌梁素 |

|

周新华 |

北京 |

内蒙阿荣旗 |

|

黄小源 |

北京 |

内蒙阿巴嘎旗 |

|

孙文珍 |

杭州 |

黑龙江八五二农场 |

|

张雪珍 |

上海 |

吉林延边朝鲜族自治州 |

|

张慧范 |

沈阳 |

开原英城子大队 |

|

刘杏娣 |

温州 |

黑龙江生产建设兵团 |

|

谭成英 |

宜宾 |

黑龙江逊克县 |

|

马燕 |

哈尔滨 |

黑龙江生产建设兵团 |

|

申欣 |

郑州 |

河南省郏县 |

|

黄礼莉 |

开封 |

河南省太康县 |

|

陈玉石 |

开封 |

河南省正阳县 |

|

刘福莉 |

开封 |

河南省兰考县 |

|

朱开元 |

开封 |

河南省兰考县 |

|

万国平 |

开封 |

河南省兰考县 |

|

张化民 |

开封 |

河南省兰考县 |

|

吴玉梅 |

许昌 |

河南省郏县 |

|

赵奈汤 |

开封 |

河南省中牟县 |

|

陈汝群 |

成都 |

云南生产建设兵团 |

|

王广镇 |

海口 |

海南白沙县 |

|

彭佩琼 |

广州 |

云南生产建设兵团 |

|

陈琼妹 |

海口 |

云南生产建设兵团 |

|

杨二妹 |

海口 |

云南生产建设兵团 |

|

李富娥 |

海口 |

云南生产建设兵团 |

|

李细娥 |

海口 |

云南生产建设兵团 |

|

陈伟烈 |

上海 |

云南省景洪东风农场 |

|

张伟 |

成都 |

云南元江县红河公社 |

|

朱丹 |

成都 |

云南生产建设兵团 |

|

王玉珍 |

北京 |

云南生产建设兵团 |

|

陈燕 |

北京 |

云南生产建设兵团 |

|

李建民 |

北京 |

云南生产建设兵团 |

|

褚嘉祐 |

昆明 |

云南省潞西县遮放公社户拉乡 |

|

肖甦民 |

昆明 |

云南省潞西县遮放镇遮冒乡弄养三社 |

|

付碧云 |

昆明 |

云南省潞西县遮放镇贺換乡 |

|

何玉中 |

昆明 |

云南省潞西县风平乡 |

|

林璋 |

景洪 |

云南省勐海县曙光公社 |

|

李梦桃 |

上海 |

新疆生产建设兵团 |

|

姜万富 |

上海 |

新疆生产建设兵团 |

|

贾厚庄 |

重庆 |

四川省巴南县百节公社 |

|

胡荣 |

重庆 |

四川省大竹县八渡公社 |

|

官峰峡 |

重庆 |

四川省巫山县大山公社 |

|

庄美 |

福州 |

福建省顺昌县洋口公社 |

|

张鼎 |

福州 |

福建省建瓯县迪口公社 |

|

陈光 |

济南 |

山东省莒南县厉家寨公社 |

|

李增琦 |

上海 |

江西弋阳县清湖公社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

他们每个人身上都有许多救死扶伤的动人故事。特别是在陕西延川县官庄公社关家庄大队插队的北京知青清华附中初二的孙立哲,他在窑洞里给乡亲们治病,几年中竟做了3000多例手术,给8万人看过病。孙立哲的医疗站名扬陕北,络绎不绝的人群住满了延川县关家庄村。孙立哲白天要出工劳动,陕北老乡就半夜排队等待他看病,有时还追到他锄地的田边。当时,老乡们编成歌唱孙立哲:“孙立哲插队在关家庄村,当年是关家庄赤脚医生,土窑洞里面治大病,救死还扶伤为人民,孙立哲没私心,主席的话儿记在心——唱孙立哲,哎嗨呦,赤脚好医生,天天巡诊在山村,土窑里治大病,天天巡诊在山村,土窑里治大病。”

1973年,中央科教组派专家团到孙立哲的医疗站进行考察,由北京第二医学院的副院长,教授李光弼,带着北京医学院和北京第二医学院各科的十几个专家、医生、教授组成了一个考察团,以严谨的科学态度和高度负责的精神,到孙立哲所在的衣村进行实地考察。考察团进村后,对孙立哲和他的医疗站成员进行面试,并一同参与医治。

考察团给孙立哲的评价是,他的医疗水平达到大学毕业标准,有两三年临床经验的正式医疗水平!那一年,孙立哲仅2l岁。

1973年12月21日,《人民日报》发表了《下乡知识青年孙立哲给知识青年们的信》。

编者按说:孙立哲同志和他的同学们,到延安地区插以后,虚心接受贫下中农再教育,努力为贫下卢农服务,深受贫下中农的欢迎。

孙立哲在信中这样写道:延安是革命圣地、我无法用文字向你们表达我看到延河、宝塔山时的心情;我们瞻仰了革命旧址枣园、杨家岭、王家坪、凤凰山,学习毛主席在延安10多年的伟大革命实践,受到了深刻的教育、对照毛主席关于“脱下学生装,穿起粗布衣,不惜从任何小事情做起”的教导,我们决心从小事做起,努力为贫下中农服务,同他们一起把革命圣地延安建设得更加美好。

这就是他的思想基础!

180万赤脚医生占1776万上山下乡知青的10%多,他们在毛主席“实行革命的人道主义”指示下医治了成千上万的农民,接生了成千上万农村的婴儿,极大地改善了农村的医疗条件。他们中的绝大多数人不脱离生产,随叫随到医治病人,没有领取医生的工资,而是和农民一样挣工分,尤其是这些赤脚医生大都采用中草药和针灸来进行治病,弘扬了中国的中医文化。姜万富就是他们的缩影。

有些人闭着眼睛说农民对知识青年上山下乡不满意。大规模上山下乡的10年中,知识青年中的赤脚医生为农民治病,为农民接生孩子,他们可能不满意吗?尤其是大批知识青年担任了民办教师,据统计培养了1000多万农村的孩子,农民也不满意吗?一个陕北的农民——拓随娃2013年对笔者说:“我们延安地区45岁到55岁的人都是知青的学生,没有知青教我们,我们现在不可能发展的这么好。”

人类社会进步的重要标志就是文明程度的不断提高,文化、医疗无疑是文明社会的组成部分。

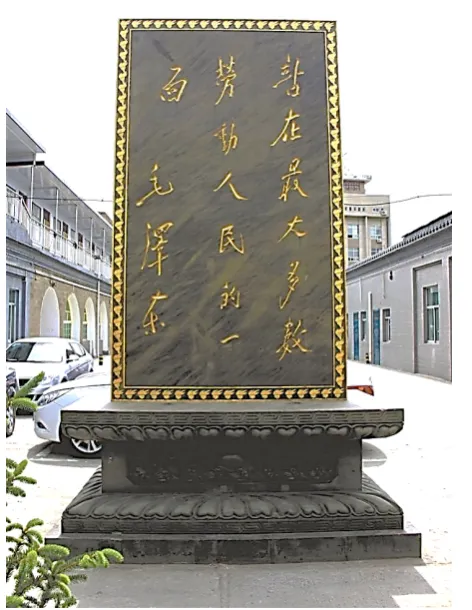

从电影《父亲在远方》中我们看到的不仅是姜万富本人,而是看到了只有按照毛主席1937年10月23日为陕北公学成立写的题词所要求的:“要造就一大批人,这些人是革命的先锋队。这些人具有政治远见。这些人充满着斗争精神和牺牲精神。这些人是胸怀坦白的,忠诚的,积极的,与正直的。这些人不谋私利,唯一的为着民族与社会的解放。这些人不怕困难,在困难面前总是坚定的,勇敢向前的。这些人不是狂妄分子,也不是风头主义者,而是脚踏实地富于实际精神的人们。中国要有一大群这样的先锋分子,中国革命的任务就能够顺利的解决。”

只有“站在最大多数劳动人民的一面”,才能推动社会的进步。

【作者系昆仑策特约评论员、“两弹一星”元勋葛叔平之子;来源:昆仑策网】