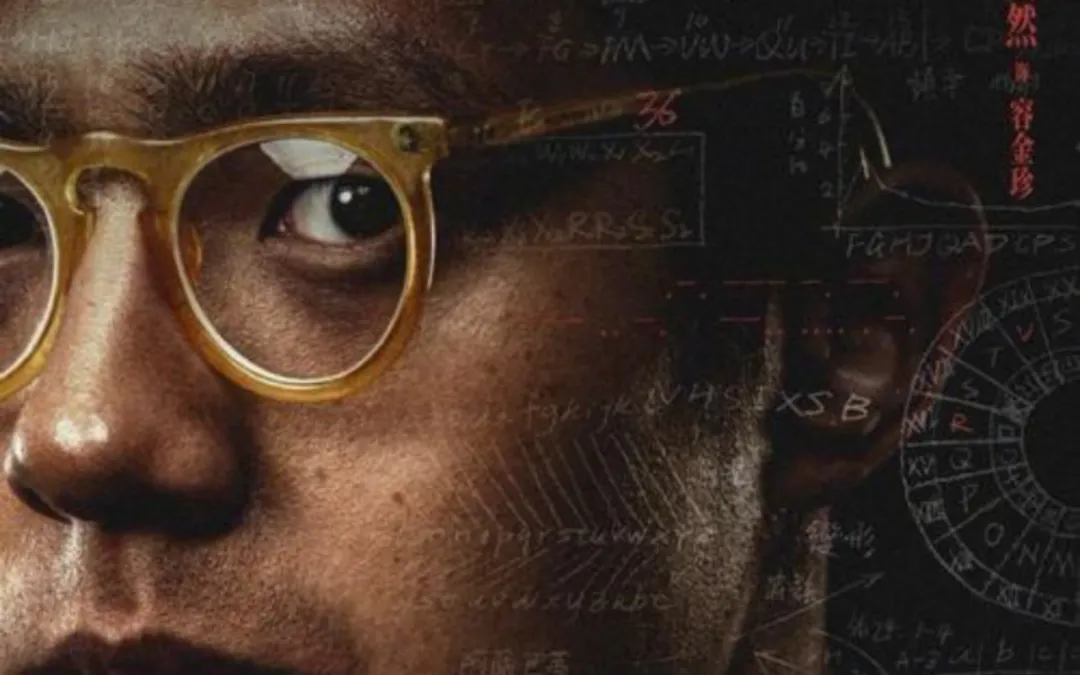

郭松民 | 再评《解密》:不注重细节就是不尊重历史

“历史题材的影片,不注重细节,不仅是不尊重历史、也是不尊重观众的一种表现——因为导演似乎是在假定,观众是一批没有头脑,没有能力思考的人。”

01

昨天,写了一点讨论陈思诚电影《解密》的文字【点击阅读】,主要分析了影片的内在倾向,并没有过多地涉及到影片的细节。

其实,从细节来看,《解密》也相当粗糙。

影片开始不久,就出现了这样一个桥段:在渡江战役的关键时刻,地下党负责人“老郑”,拿着一份重要情报,来找在南京之京大学任教的犹太人数学教师希伊斯,要求他帮助破译密码。

问题在于,“老郑”此前和希伊斯并无联系,对希伊斯的政治态度也不了解,就这么贸然地找上门来,拿一个似是而非的“这可以少死很多人”的荒唐理由,强要别人合作,这不能不让人怀疑:难道以效率著称,在解放战争后期情报工作已臻出神入化的地下党,竟是一个草台班子吗?

观众不禁要问:“老郑”如此鲁莽,他真的是一位有丰富经验的地下工作者吗?真的不担心暴露自己、暴露组织、暴露情报来源,不担心希伊斯一转身就会把情报交给国民党保密局,鸡飞蛋打不说,还会导致更多的人死去吗?

还有,“老郑”不担心希伊斯有可能是美国中央情报局的特务吗?

这一细节当然是虚构的,电影也允许虚构,这不是问题。

问题在于,虚构也要符合历史与生活的逻辑。

不排除可能有地下工作者需要求助于专家的情况,但这种求助,一定是建立在对专家情况的充分掌握,对专家的政治立场有充分把握的基础上。

在现实中,只有那些缺乏政治基础,又不愿意做群众工作的小型恐怖组织,才可能如此冒险行事,并且这种“求助”,往往伴随着要挟、绑架,甚至凶杀。

陈思诚设计这样一个细节,一方面是为了让“老郑”出场,更重要的,是为了烘托希伊斯的绝顶聪明,超凡能力,为后面的戏做铺垫。只是如此一来,“老郑”就变成了可笑的工具人,地下党也被丑化了,这代价不是太大了吗?

容金珍在701点高墙与铁丝网中,倏忽过了快10年,“老郑”忽然让他回家看看,结果在路上就遇到了暗杀——一伙似乎是海豹突击队那样的特种兵,手持自动武器,恍惚间好像还戴着头盔,从各个方向包围了容金珍的座车,发生激烈交火……

试问,在二十世纪六十年代初的中国南京,可能出现这样的情况吗?难道这里是三十年代的上海滩?又或者是今天的伊朗首都德黑兰?

还有,容金珍匆匆赶到批斗大会现场——这场批斗大会从时间,到口号,到横幅标语,全都驴唇不对马嘴,完全是导演陈思诚组织的一场纯粹为黑而黑的架空大会,姑且不论——营救自己正在被批斗的养母、表妹,遭到群众反对,他形影不离的保镖“瓦西里”居然对空鸣枪,镇吓群众。

新中国前三十年的情报机构,固然会享有工作上种种便利,甚至“特权”,但他们不是德国的盖世太保,不是“见官大三级”国民党军统特务,甚至也不是苏联的内务人民委员部,在群众大会上鸣枪(且不说群众不吃这一套),是极严重的政治事件,一定会惊动中央,无论“老郑”如何神通广大,也保不住容金珍。

02

《解密》中,诸如此类经不起推敲,甚至可以说是反历史的细节还有很多,不一一例举了。

对一部电影来说,细节至关重要。

电影,庶几可以说是导演创造的平行时空。要达到预期的效果,就必须要让观众“入戏”,沉浸其中,相信这个时空是真实存在的,其中发生的事情,是符合历史与生活逻辑的。

如果不注重细节,那就相当于提醒观众,这个时空是虚构,不是真实的,是逗你玩的,这样一来,又如何能够感动观众呢?

历史题材的影片,不注重细节,不仅是不尊重历史、也是不尊重观众的一种表现——因为导演似乎是在假定,观众是一批没有头脑,没有能力思考的人。

细节之外,影片中的人物,都很苍白。“老郑”永远都是一副高深莫测的嘴脸;容金珍则完全没有成长,心理上没有转折,情感上没有变化……总之,都是一些缺乏个性,高度平面化的人物。

概括来说,《解密》不论是作为人物传记片、历史片还是谍战片,甚至“释梦片”,都是不合格的作品。

作为一部根据小说改编的电影,陈思诚连一个有血有肉的人物都塑造不出来,连一条完整的故事线都理不出来,观众只看到了一个“故作大师”的导演的过度用力,看到他疯狂挥洒华而不实的“才华”,以及“才华”的破洞处所露出的拙劣与贫困。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】