《中国人民志愿军战歌》诞生记

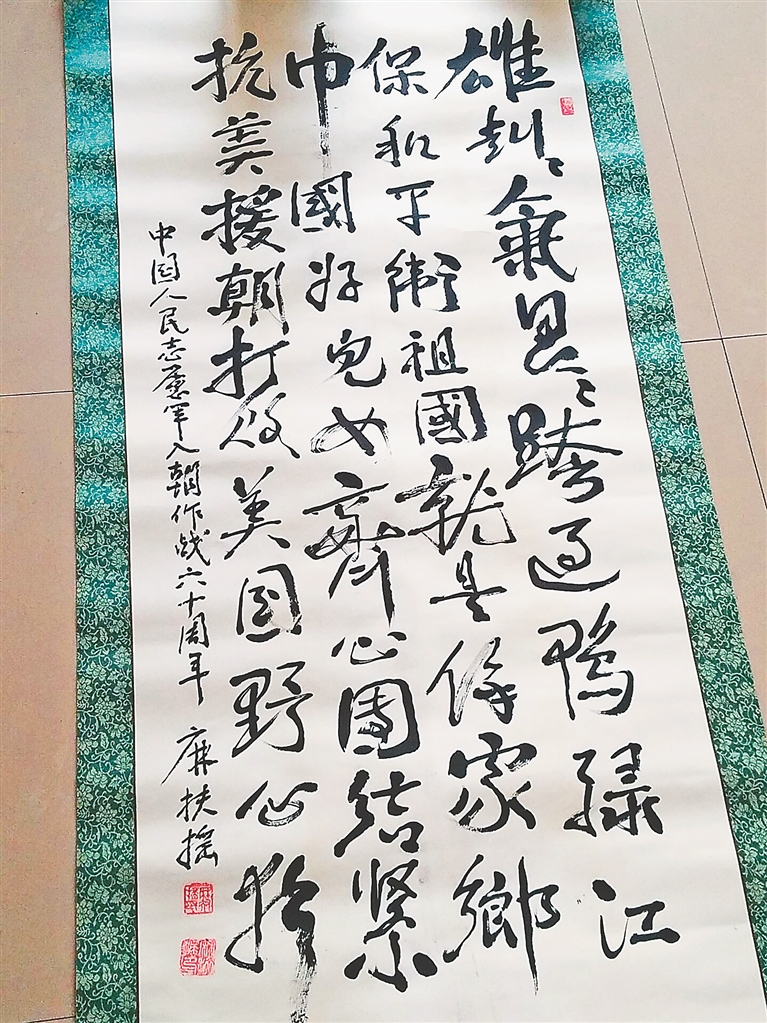

麻扶摇书写的《中国人民志愿军战歌》歌词作品。

中国人民志愿军跨过鸭绿江。

70年前的1953年7月27日上午10时,朝鲜停战协定签字仪式在板门店举行。至此,历时两年零九个月的抗美援朝战争宣告结束。当年,“雄纠纠,气昂昂”的《中国人民志愿军战歌》(以下简称《战歌》)响彻祖国大地和朝鲜战场。然而,却很少有人知道这首歌的词作者就是一位黑龙江人。

1

麻扶摇,1927年生于黑龙江省绥化县(今绥化市北林区)新华乡,1947年参军,1948年加入中国共产党,1950年6月朝鲜战争爆发时担任中国人民解放军炮兵第一师二十六团五连指导员。当时,炮兵一师正在黑龙江省佳木斯市郊区垦荒生产,突然接到命令:迅速集结,作为第一批入朝部队参战。麻扶摇回忆:“出发前,大家深情地望着长势喜人、丰收在望的农田,望着自己用汗水浇灌的土地,战士们的眼睛湿润了。”怀着对家乡的恋恋不舍,他踏上了“抗美援朝,保家卫国”的征程。

入朝前夕,连营团层层召开誓师大会,麻扶摇作为五连指导员很快拟好了全连的出征誓词,但又总感到意犹未尽。这时,他看到放在背包上的几个排交上来的《决心书》,上面写着“保卫和平,保卫祖国,就是保卫家乡”这样的话,几乎所有的《决心书》里都有“打败美国野心狼”的口号。这时连长又来告诉他,原来准备回家结婚的一名东北籍老战士决定战争胜利后再结婚,一名刚结婚3天就参军的战士也表态“抗美援朝结束再探家”。这些动人的事例激励了麻扶摇,他把战士们发自内心的誓言记录下来,几经修改补充,根据战士们交上来的《决心书》改写成一份诗歌形式的出征誓词:“雄赳赳,气昂昂,横渡鸭绿江。保和平,卫祖国,就是保家乡。中华好儿女,齐心团结紧,抗美援朝鲜,打败美国野心狼。”

第二天,麻扶摇把这首诗作为全连出征誓词的导言,写在黑板上,并向大家作了宣讲。大家一致认为这首诗表达了全连指战员的共同心声。当时,五连一位粗通简谱的文化教员为它配了曲,并在全连教唱。部队入朝时,全连战士就是唱着“雄赳赳,气昂昂”这首歌跨过鸭绿江的。

后来,麻扶摇惊奇地发现,一支支后续入朝的部队都唱着一首曲调乐观、雄壮有力的歌曲,歌词与他写的诗基本相同。由于战斗频繁,消息闭塞,当时也无法知道这首歌词曲结合的原委。直到1953年,他才知道《战歌》形成的来龙去脉。

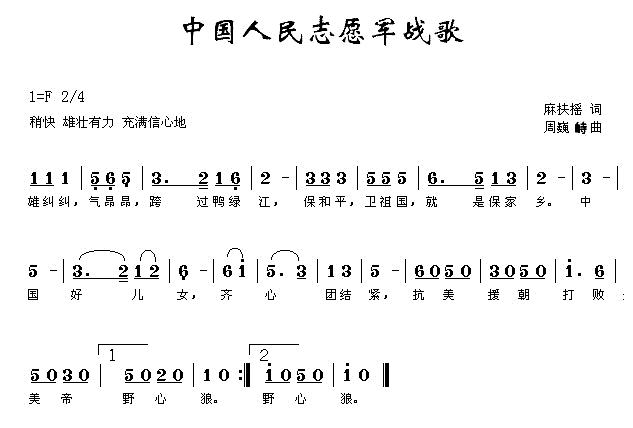

2

原来,志愿军入朝前夕,新华社随军记者陈伯坚到二十六团采访,从黑板报上看到了麻扶摇的诗,觉得它作为誓词与众不同,既上口又容易记住。1950年11月26日,《人民日报》第一版发表了他写的通讯《记中国人民志愿军几个战士的谈话》,以加大的字体把麻扶摇的诗放在通讯的开头,把原诗中“横渡鸭绿江”改为“跨过鸭绿江”,把“中华好儿女”改为“中国好儿女”,说“这是记者在前线的中国人民志愿军部队听到的广为流传的一首诗”,引起了强烈的反响。时任文化部艺术局副局长的周巍峙从《人民日报》看到这首诗,激动不已,马上产生了强烈的创作欲望。当时他正在田汉办公室,一边开会,一边在腿上敲打着节拍,为这首诗谱曲。他想到“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。保和平,卫祖国,就是保家乡”应该是音乐急促富有气势;“中国好儿女,齐心团结紧”则要充满亲切和自豪的感情,在刚性短歌中,在此处应该恰当地流出相对柔和的旋律;“抗美援朝,打败美帝野心狼”则要简单明了,干脆有力。整个歌曲要采用进行曲式,要气势雄伟,节奏铿锵。他仅用了30分钟,就为这首诗谱完了曲。歌名用了诗中的一句话“打败美帝野心狼”,又根据中国音乐家协会主席吕骥的建议,将原词“抗美援朝鲜”一句去掉了一个“鲜”字,将“打败美国野心狼”改为“打败美帝野心狼”。还在曲下写了一行小注:“此歌写于1950年11月26日下午,田汉同志住处。在开会时写!”歌曲发表在1950年11月30日《人民日报》上。后来他看到一家青年杂志以《中国人民志愿军战歌》为题刊登了麻扶摇的诗,认为“战歌”一词用得好,便将歌名改为《中国人民志愿军战歌》。这样,麻扶摇和周巍歭实现了跨越空间的合作,《战歌》诞生了。

3

《战歌》的词很短,只有8句话,却生动地勾画出中国人民志愿军出兵朝鲜的壮丽图景,鲜明地体现了“抗美援朝,保家卫国”的战略思想,充分表达了志愿军和全国人民敢于斗争的钢铁意志和必胜信念。

《战歌》中的“保和平,卫祖国,就是保家乡”11个字,简单、朴素、直白,正如当年《人民日报》向全国人民推荐这首歌曲时指出的:“它集中地说明了抗美援朝运动的意义,表达了中国人民志愿军的爱国主义与国际主义相结合的新英雄主义气概”,对传播抗美援朝、保家卫国的思想起到了重要作用。

《战歌》中的“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”“抗美援朝,打败美帝野心狼”富有极强的艺术感染力,它使志愿军和中国人民在强敌面前敢于出拳亮剑、去争取胜利的大无畏胆略和非凡气魄跃然纸上,至今唱起来仍然热血沸腾。抗美援朝战争是中国人民敢于斗争、敢于胜利的一个光辉典范,《战歌》则是一支敢于斗争、敢于胜利的英雄赞歌。它一经产生就被广为传唱,志愿军战士唱着它浴血奋战,爱国青年唱着它加入志愿军行列,孩童们唱着它把自己的零花钱捐献给国家,工人和农民唱着它迸发出高昂的生产热情。它成为中国人民志愿军和抗美援朝的标志性音乐形象。

4

由于不知道词作者,所以《战歌》发表时署名“志愿军战士词,周巍峙曲”。1953年,在全国开展群众歌曲评奖活动,在参赛的一万多首歌曲中,《中国人民志愿军战歌》被评为一等奖。为了给作者发奖金,有关部门辗转查找,找到了麻扶摇,歌词改署他的名字。但麻扶摇认为原署名“志愿军战士”也很确切,“因为是他们以自己的英雄行为描绘了歌词的意境,用发自内心的豪言壮语表达了歌词的主题思想。他们是名副其实的真正作者。”晚年他离休后又多次表示:“这首歌不应该属于我个人的私有‘财富’,它们应该属于我们伟大的中国人民志愿军、伟大的党和伟大的民族。”他对这首歌怀有很深的感情,曾对他的老伴儿说:“将来走了,得把骨灰的一半撒在鸭绿江。”

2019年1月20日,中国人民解放军原第二炮兵部队保定干休所门前贴着一张简短的讣告:“麻扶摇同志于2019年1月20日在北京301医院去世,享年92岁。根据生前遗愿,一切从简,不举行追悼会和遗体告别仪式。”他的逝世讣告就像他的为人处世一样低调。很多人是在众多媒体相继报道“《中国人民志愿军战歌》词作者麻扶摇逝世”的消息中才知道麻扶摇是这首著名歌曲的词作者。网络间很多人留言:“影响中国亿万人的词作者走了”“英雄的一代,难忘的歌声”“一个时代的声音,中华民族的声音,世界和平的声音”。麻扶摇一生只写一首歌,却唱出了一个“雄赳赳,气昂昂”的时代强音。斯人已去,战歌长存。2019年,《中国人民志愿军战歌》入选庆祝新中国成立70周年优秀歌曲100首。

本文图片为本报资料片。