大寨历史——陈永贵与他的“老少组”的逆袭之路

导 语

中国几千年的封建社会一直重复着一种“历史周期律”:“土地兼并—农民起义—改朝换代—土地重新分配—土地再兼并—农民再起义—朝廷再更替”。为什么在均分土地后,勤恳的小农仍然无法致富,而很快会再次出现土地兼并?其关键原因在于各自为政的小农户缺乏抗风险能力。为了跳出这一历史周期律,新中国成立后,党中央号召农民“组织起来”。然而,要真正组织起来却并不容易。劳力强、畜力多的农户不愿意与劳力弱、畜力少的农户合作,而后者恰恰是最需要互助的人。今天推送的文章向我们展示了,陈永贵带领下的大寨村如何解决组织起来的难题。

在大寨两个互助组的对比中,无论是生产经营,还是劳动工具,陈永贵带领的“老少组”都明显弱于由精干劳力组成的“好汉组”,但到了收获季节,无论是农田亩产量还是组内农民精神面貌,“老少组”都明显强于“好汉组”。之所以存在这样的差异,主要原因是两个农民组织走了两条截然不同的道路,“老少组”是持久的、真正的互助组织,而“好汉组”则是各藏私心的、表面的组织。陈永贵在面对一己得失与全局利益坚定地选择了后者,带领大寨的老百姓走上了共同致富之路。

作者|张怀英

责编|gdsoiss

后台编辑|童话

一 不同凡响的“懒散组”

1948年7月,正太战役结束后,昔阳周边的敌情基本解除,随后我离开了武装部门到一区任区委副书记,主持工作。当时的主要任务是组织起来,发展生产,提出的口号是:“土地改革拔穷根,组织起来栽富根。”可是要真正把一家一户的农民组织起来,改变几千年来形成的小农经济模式,并不是一件容易的事。于是在党中央号召“组织起来”的时候,农村中部分农民存在着抵触情绪,一些地方的矛盾还相当尖锐。分析其中的原因,大致可以归纳为以下几个方面:

第一,“搬石头”运动伤害了基层干部的感情。抗战胜利、内战爆发后,根据地干部群众的政治热情和生产热情本来是很高的,翻身农民在歌声中发自肺腑地唱道:

八路军打走了顽固兵,

土地改革翻了身。

自由谈话订了婚,

哼嗨哟,过上好光景。

为了解放全中国,保卫胜利果实,农民们参军参战的积极性空前高涨,支前运动搞得红红火火。在“过黄河,渡长江,打到南京捉老蒋”的口号鼓舞下,过去比较困难的扩军任务也完全变了样,每次扩军总是超额完成任务,“父送子,妻送郎,弟兄相争上战场”的动人事迹屡见不鲜。

可是,到了1947年底,解放区在整党时,本来土改已经搞得过了头(伤害了中农),这时反而认为土改不彻底,原因是党内混进了坏人,组织不纯,竟提出了“踢开老组织,搬掉大石头,重新组织阶级队伍”的错误口号,伤害了一批基层干部。干部懒心懒意,工作不积极。加上土改后广大党员干部分得了土地、房屋,革命到头的思想不断滋长,认为有了“土地房屋大犍牛,老婆娃娃热炕头”,就“革命到了头,再干没奔头”。有的一些土改时的积极分子入了党,当了支部书记,有的还调到区、县当了脱产干部,这时竟不要党籍,背上铺盖不辞而别,回家种地去了。有的党员说:“当干部是惹人多,误工多,不如干脆赶大车。”在这种思想支配下,很多基层干部除了少数还做点工作外,大多数都躺倒不干,各奔前程。农村党支部这种涣散、解体现象较为普遍,县、区下乡干部贯彻中央指示,号召组织起来,可是有的村连支部会都开不起来。

第二,土改后的农民想法也不一致。原来的富裕中农劳力好、土地好,会经营,怕跟别人一起互助吃亏。翻身后的贫下中农也各有各的打算。少数劳力强、会经营的贫下中农羡慕旧社会地主、富农的“屏扇门,四合院,长工担水马磨面”的生活,想斗倒地主当地主;一些劳力弱、不善经营的贫下中农很愿意互助,但却没人愿意和他们一起干。

由此可见,经过土改后的农村走到了一个面临着两难选择的十字路口:是积极响应政府号召,改变几千年来形成的一家一户的小农生产模式,组织起来走共同富裕的道路呢?还是任其自由发展,走旧社会富人享福、穷人受穷的老路?

这个时候,我党的政策是非常明确的,那就是通过成立互助组,把群众组织起来,发展生产,共同富裕。为此,各级政府派出大批干部下乡,每天走村串户,宣传组织起来的好处。农民们听着都点头,干部一走仍是原样。有些地方虽然从表面上看是组织起来了,村干部报上来的数字也不少,其实正如群众所说,是“春互助,夏单干,秋天跌倒找不见”,有的干脆就是“名互助,实单干”,连“变工组”都不如。上级要求普遍实行互助,村干部就报假数字糊弄上级,拿出了跟日本人周旋的办法来对付共产党。因为数字不真实,村里人都不喜欢干部下去,有的农民说:“区里留下一个区长,县里留下一个县长就行了,要这么多干部做甚?”区里一个干部住在大寨片区的阎庄窝村发动群众。这个干部知道当时人们对于组织起来有抵触情绪,就住在那里不走,晚上开会时说,不真正组织起来就不散会。农民也有对付的办法:你不散会我就睡觉。这个区干部白天搞调查、看报纸、想办法,黑夜开会,甚是疲劳。一天,他看报看累了,就用报纸盖着脸睡了一阵,正好被人发现了,就给他编了两句顺口溜:“工作员,没毯逑事,黑夜开长会,白天盖着报纸睡。”目的是想赶他走。

当时我刚刚从事地方工作,正在为“组织不起来”大伤脑筋。1948年7月中旬的一天,我主持召开全区区干部会议,专门研究“组织起来,发展生产”的问题。当别人都在为“组织不起来”叫苦连天时,在大寨下乡的区干部董来籽汇报的却完全是另外一种景象——号称“个半驴”的陈永贵是村里第一个劳力强、会经营的男子汉,他不计个人得失,把那些翻身后年龄大、体力弱、不会经营和一些年龄小的人组织起来,成立了一个长年互助组。开始村里人叫他们是“娃娃组”,有人甚至讥笑他们是“懒散组”,成不了什么气候。可是事实却恰恰相反他们把土地整修得特别好,把塌了多年的地堰也垒起来了,庄稼长得特别茂盛,产量连年增长。他们打的粮食不仅超过了一般的单干户和别的互助组,就连全村最富裕、最善经营的人家也赶不上他们。因为生产搞得好,这个互助组从1946年组织起来到现在,从没涣散过,并且还不断发展壮大,户数已经占到全村的三分之一以上。

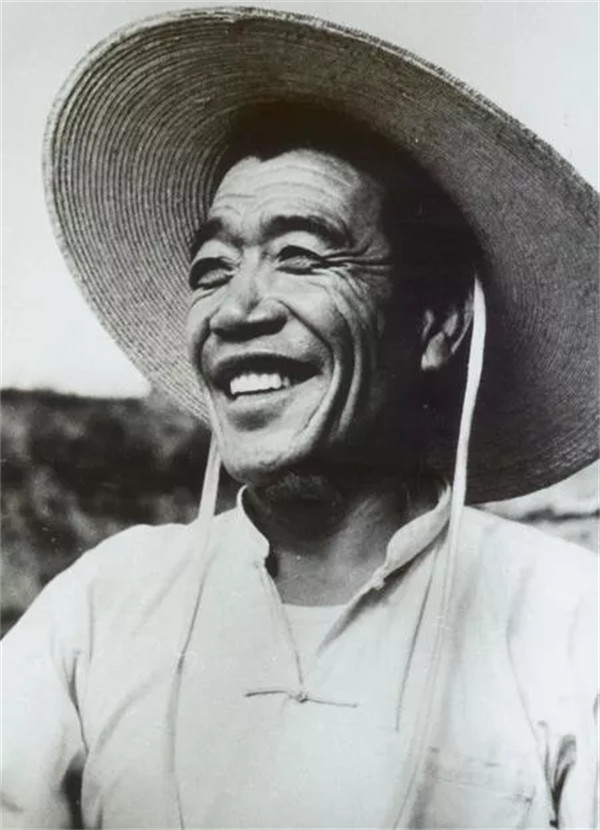

陈永贵

参加会议的同志听了大寨的情况汇报,都感到很惊奇,我也感到喜出望外。早在抗日战争时期,我党就在比较巩固的根据地搞了一些长年互助组,但为数并不多。大寨所在的一区是1945年才解放的,在这样的解放区,像陈永贵领导的这种长年互助组实属罕见。因为陈永贵是在我的脑海里挂了号的人物,我便亲自到大寨村去搞调查,证明了这个区干部的汇报完全属实。

随后,我找到陈永贵询问。我说:“老陈啊,你这么一个好劳力,为什么要跟这些娃娃和老汉互助呢?”

陈永贵说:“好劳力有啥用?在旧社会我不也是一个好劳力吗?可是照样穷得叮当响,现在我有了房,有了地,为什么?还不是毛主席领导的结果吗?这是制度问题呀,不只是一个人的问题。”

我听了陈永贵的这番话,意识到这个人不简单,想得深,比一些干部看得还远!

二 老少组和好汉组的斗争

原来,1946年春,在共产党员也是村里的政治主任的贾进才领导下,大寨村的第一个互助组就成立了,陈永贵第一个报名参加,成为互助组里的骨干。当时加入这个互助组的有20多户人家,占了全村的四分之一。

成立这个互助组时,在接纳什么人入组,不让什么人入组的问题上,陈永贵和不少人特别是和一些劳力强、畜力多的富裕中农们发生了冲突。富裕中农们怕跟上劳力弱的老汉、娃娃们吃亏,不同意接纳这样的困难户入组。可是陈永贵则认为老汉、娃娃们没有生产技术、不会经营、无力耕种,这是旧社会造成的,不能怪他们,搞互助不应该把他们排斥在外。

大寨村解放时,全村84户人家,总共只有十多个好劳力。为什么会这样呢?说起来让人酸心。1942年日本人一次进村就抓走并杀害了40多个壮劳力,占到全村青壮男人的一多半。解放后,村里参军又走了20多个。这样一来,留在村里的青壮劳力就屈指可数了。

当时村里有一户老贫农叫贾耕耘,他头发花白,胡子一大把,旧社会夺走了他的全部亲人,土改后他单门独户搞生产,再加上他身体有病,生活相当困难。村里动员搞互助组的时候,虽然他很想参加,可是他也知道多数人不喜欢和他一起搞互助,就没有报名。村里还有些半大的娃娃,像梁便良,他从小就死了母亲,跟着瞎眼的父亲过活。他12岁开始给地主放牛,说好只管饭,不挣工钱。解放后,他分到了房屋和土地,可是他个子很低,1946年时他已经十六、七岁了,可长的还像个娃娃,从来没有单独种过地,更谈不到有什么农业技术。村里组织互助组,他很想参加,可是人们都说他窝囊,不愿和他一块儿互助。可是在陈永贵看来,这些人才是最需要互助的人。基于这种想法,陈永贵站出来说:“这些老汉、娃娃的苦是旧社会给他们带来的。他们虽然劳力弱,但他们不怕苦,不怕累,只要有好人引领,照样能把活干好。”在陈永贵的坚持下,互助组接受了贾耕耘、梁便良等老汉、娃娃。

可是,这个20多户的互助组热热闹闹地干了没几天,以贾志发为首的一些劳力强、牲畜多的富裕中农感到互助组成员劳力、牲畜、农资等悬殊太大,怕跟上吃亏,便退出了这个互助组。他们说:“搞互助就要兵对兵,将对将,门当户对,自愿互利。咱不能拿上等的劳力和农具给别人使唤,跟上他们受罪。”于是,这些劳力好、工具好、有骡马的人家碰在一起,另起炉灶,搞了一个人强马壮的互助组,后来被人称为“好汉组”。

贾志发等人另起炉灶后,陈永贵想了很多很多,他看到留下来的十来户老的老,少的少,根本没有单独的生产能力。如果把这些人排斥在互助组以外,他们光靠土改分下的这些地产,过不了几年还得受穷。这样一来,土地改革不是等于白搞了吗?

想到这里,陈永贵便横下一条心,对垂头丧气的老汉、娃娃们说:“大家不要急,他们走他们的,我和你们一块儿干。”

梁便良听了又惊又喜地说:“金叔,你不怕我们拖累了你?”陈永贵小名叫金小,平时娃娃们都亲切地称他“金叔”。

陈永贵听了“哈哈”一笑说:“拖累我?旧社会谁拖累我?还不是照样受穷。今天毛主席领导咱们分下了地,如果不互帮互助,这地能保得住吗?”

于是,在“好汉组”成立不久,陈永贵和这些老汉、娃娃们也成立了一个互助组。村里人称他们是“娃娃组”、“懒散组”,后来总结经验时被称为“老少组”。

“好汉组”成立以后,贾志发等人很想拉陈永贵这个庄稼把式入伙。在他们看来,陈永贵有才干,会经营,又是全村第一个好劳力,如果能把他拉过来,组里的生产一定发展快,个人致富的梦想就能早日实现。于是,贾志发等人多次劝陈永贵退出“老少组”,加入到他们的“好汉组”里来,并答应组长让陈永贵当。陈永贵根本不买这个账。他说:“我不怕这些老汉、娃娃们拖累我,我跟他们在一块儿是干定了。俗话说‘尺有所短,寸有所长’,我和他们在一块儿闹互助,不一定就搞不好。”

陈永贵的这些话刺到了贾志发等人的痛处,他们便说起了风凉话:“陈永贵那个组老的上不了马,少的拉不开弓,还想搞生产,我看是没门。”

有些人则惋惜地说:“拿上陈永贵一条好汉,跟上一伙老汉、娃娃受罪,真是傻瓜。”不久,陈永贵让梁便良当了副组长,这一下村里的议论更多了。有人说:“他还能当组长?人还没有工具高,让他当组长,我看准倒霉。”也有人说:“这个互助组不是搞生产,是搞凄惨。”

梁便良听了这些话,气得直哭。陈永贵却并不生气,他对组员们说:“我们老的有经验,小的能长大。只要听党话,路子走不差。只要心齐,怕甚哩?”

春耕开始后,区里号召开展生产竞赛,要村与村、组与组搞对手赛。贾志发为了看陈永贵的好看,主动提出要跟陈永贵的互助组竞赛。这一下可把陈永贵惹恼了。他想,在旧社会和地主斗我也没有输过胆,现在共产党号召组织起来搞生产,你贾志发却处处想踩我的脚后跟,我还能输给你?于是,陈永贵答应了贾志发的挑战。

春耕播种前往地里送粪时,“好汉组”人强马壮,人担驴驮,不几天就送了一大半。陈永贵的“老少组”不用说是牲口,就连驴毛也没有一根,全靠人担,远远落在了“好汉组”后面“好汉组”的人也放风说:“人当牲口用,三天顶一工。要想夺丰收,还得借东风。”意思是说“老少组”要发展生产,就要借他们的牛马使用。

陈永贵听了这些话,非常着急,便和大家商量怎么办。组里人七嘴八舌出主意,最后决定男人起早搭黑加班干,同时也发动妇女参加送粪,一人担不动,两人抬一筐。多少年来,女人是不下地干活的。常言道:“嫁汉嫁汉,穿衣吃饭。养儿女,做衣衫,成天灶前灶后转。”可是经陈永贵一动员,女人们都很乐意,纷纷参加到了送粪的行列,就连十来岁的小姑娘也出来了。动员女人下了地,陈永贵又要求男人做饭干家务。他说:“现在女人和男人一样下了地,男人回去凭啥要躺在炕上吃现成饭?”于是他自己带头做饭干家务,完全是个模范丈夫。他的这些办法还真灵,没几天组里的各项活计就赶了上来,和“好汉组”打了个平手。

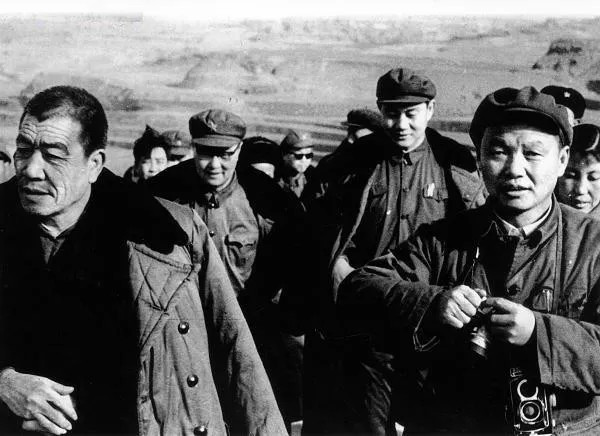

妇女在田间劳作

“好汉组”虽然劳力好、畜力强,可是因为谁都怕吃亏,在自家地里干活像打冲锋,给别人干活常打瞌睡。春天播种时一家一户有困难,还能将就在一起干,到了夏天便各奔前程,秋天收获季节来临时,则纯粹单干开了。这样的互助组有名无实,对发展生产根本没有多大促进作用。

“老少组”则不然,组员们在陈永贵的领导带领下,安排农活时,总是根据轻重缓急统一安排,集中劳力打歼灭战。劳动中互相帮助、互相体贴,自打成立起来就没有散过伙。到了秋天,全组夺得了大丰收,亩产平均达到150多斤,超过“好汉组”30多斤,超过单干户更多。在铁的事实面前,“好汉组”的人傻了眼,全村群众也受到很大震动。“老少组”的人经过这一年的斗争,增强了信心,增长了才干,对党号召“组织起来”的道路更加坚信不疑。榜样的力量是无穷的,有了第一年的成功事实,村里要求加入“老少组”的人日渐增多。随着陈永贵领导的“老少组”户数的增多和生产的发展,全村人从生活的实践中逐渐认识到组织起来才是一条由贫变富、共同富裕的金光大道。

1. 赵庆生卖地

就在“老少组”的生产一年一个新台阶地向前发展时,大寨村的老贫农赵庆生家却几乎被逼走上了卖地的绝路。

赵庆生一家七口人,却有五个是孩子,最大的10岁,最小的只有3岁,负担本来就很重,三年前老婆又生了病,常年卧床不起,真是雪上加霜。三年来,赵庆生一个人担负着全家七口人的生产,还要给老婆看病抓药,生活之艰难可想而知。刚开始政府每年给他救济,“老少组”的人帮他种地,陈永贵和乡亲们又经常给他送吃送穿,生活还能凑合着过。可是天有不测风云,有一年一场大雨,把赵庆生山坡地里的10亩庄稼冲了个净光。人祸加上天灾,使他的处境更加艰难。陈永贵和乡亲们都替他着急,大寨却有一个人暗中高兴,这个人就是富裕中农贾志发。

解放以来,贾志发天天打着发家致富的小算盘,一心想再买几亩地,雇上个长工,过几天解放前地主的生活。在全村的800亩土地中,最使他眼红的就是赵庆生家的5亩朝阳地,和他家的地是地连地、把连把。这5亩地人称“刮金板”,意思是说这块地特别好,怎么种都有收成。要说这块地也确实不错,土质松软,抗旱耐涝,通风透光,年景不好时也能打到八、九十斤,是大寨村最好的一块地。解放前,这块地被地主贾用货占有,别的地块可以先种地后交租,这块地却要先交租后种地,而且租价要比别的地高出二三成。贾志发对这块地早就垂涎三尺,朝思暮想着要把这块地弄到手。赵庆生的老婆生病后,他认为机会到了,于是就经常背着人到赵庆生家送粮食,有时也送些钱。起先赵庆生不要,贾志发就说:“咱们兄弟好说话,你眼下有困难,只要把数字记在心上就行了。”赵庆生听贾志发说得很诚恳,就收下了。后来,为了给老婆治病,赵庆生又不断向贾志发借贷。三年下来,连本带利竟有40石粮食。贾志发这时想,每亩算上8石粮食,这40石粮食足够买这5亩朝阳地了。于是他就趁火打劫,催着赵庆生还债。赵庆生是全村有名的急性子,他见贾志发不断上门讨债,就说:“我赵庆生再穷也欠不下你的债。没有钱我还有5亩朝阳地。”贾志发一听,正中下怀,就顺水推舟说:“好好好,我这就寻人写契买地。”

贾志发逼着赵庆生卖地的消息一下传遍了小小的大寨村,宋立英和梁便良听说后,非常着急。他们知道,赵庆生旧社会一直给人家扛长工,现在卖了这5亩地,到头来还得给人家扛长工。这怎么行。于是他们就去找陈永贵想办法。陈永贵一听很气愤地说:“地不能卖,咱去找贾志发,问问他为啥要逼着赵庆生卖地。”贾志发看到陈永贵领着人来给赵庆生撑腰,就说:“欠债还钱这是理所当然,赵庆生是拿地来顶债,不是我逼他。只要他还了钱,我也不要地。”陈永贵说:“债是一步一步欠下的,还得一年一年还,不能乘人之危,逼着卖地。现在是新社会,你不能学地主富农那一套。”陈永贵越说越气,贾志发看到众怒难犯,也就不敢再逼着赵庆生卖地还债了。

在当时的农村中,类似赵庆生这种遭遇的不是一家两家。单干户们在发展生产中,由于在人口多少、劳力强弱、生产资料好坏和劳动技能高低等方面千差万别,贫富分化的现象再次出现。一些劳力和农资都很强的农户通过辛勤劳动富了起来,开始置地置房,雇人干活;另有一部分农户则日益贫困,再次沦落到了无衣无食、卖地卖房的困苦境地。

赵庆生因天灾人祸借债卖地的事实,深深教育了大寨的广大群众。他们一致认识到,光靠土改分下这二亩地还是拔不了穷根,只有走组织起来的道路,才能从根本上摆脱贫困。

2. 经商梦破灭

1949年前后,社会上普遍流传着一股风,说什么“土改靠贫农,生产靠中农”,“要想发财快,庄稼搅买卖”。在这种风潮的冲击下,大寨村民又经历了一场严峻的考验。当时因为解放时间不长,广大群众的觉悟不高,对如何走社会主义道路只是听干部讲过,谁也没有见过,对“庄稼搅买卖”却是轻车熟路。大寨村的贫下中农在陈永贵的带领下,逐年走上了组织起来的道路,可是在这股风潮的影响下,一部分富裕中农重返老路,少数贫下中农也跟着学。当时全村已经有了50多个好劳力,这时倒有一半出去跑买卖。弃农经商,老老实实的贫下中农吃不开,得靠那些能说会道、善于拐人骗人的人。大寨村在旧社会会经商的人也没有多少,现在一下出去这么多人尝新鲜,碰运气,结果是碰了一鼻子灰,还把土改时分下的几石粮食和几年来挣下的家业赔了个净光。大寨村集体在这股风潮中也损失严重。

土改后,大寨村没收下地富300多石粮食,为了经商发财,村里成立了一个供销合作社,由本村社员贾志远任主任。开业后,正赶上1949年—到1950年的全国物价大波动,缺乏经商经验的村民辛辛苦苦干了二两年,不仅没有赚钱,还把300多担石粮食赔得剩下30多石,户均3石多。另外,虎头山下煤炭资源丰富,村里采取集资入股的方式,准备开煤窑。当时全村26户集资22股,陈永贵和贾进才都入了股。可是由于开采工艺落后,煤窑挖开后,排水问题怎么也解决不了,结果干了两年多,煤窑没开成,只挖出一窑水,损失小米230多石,户均近9石,集资人平摊了损失。

经商失败了,灰心的农民们又说:“走京城,做买卖,不如在家挖土块。”于是弃农经商的农民在万般无奈中,又拿起了锄头,干起了老本行。陈永贵在这股经商的风潮中虽然入股煤窑,但他善于总结教训,这时全身心地投入到“组织起来,发展生产”上。在别的互助组处于涣散状态时,他领导的互助组越发展越壮大,到1952年试办初级农业合作社时,参加的户数已经占到全村的一半以上,产量也由一百二三十斤提高到二百多斤,人均口粮超过了500斤。这个事实深深地教育了“老少组”的成员,有的组员自豪地说:“跟上永贵大哥可是走对了。”

3. 两个反面教材

土改结束后,有些村的党支部在革命成功的思想支配下,放弃了对群众的社会主义教育,党员干部们各奔前程的现象也很普遍。

离大寨村不远的西南沟村党支部有17个党员,除了3个还做点工作,其余都退坡不干。支部书记毛钱祥说:“当干部熬眼多、误工多、惹人多,不如干脆赶大车。”在这种思想支配下,他不领导群众搞互助,却把自己土改时分下的地卖掉,又向政府贷了点款,拴回一辆马车,利用过去当干部时认识的人,跑昔阳,过阳泉,干起了运输活。没过几年,挣下一大笔钱。他又买回了地,盖下了房,还得意地对人说:“再过两年,我就是腰缠万贯。”毛钱祥富起来后,就有点看不起入了互助组的村民,他公开提出要和互助组搞竞赛,说看看是我优越还是你们优越。他白天在外拉货,晚上在家点上汽灯打朴克,还冲着加班干活的村民高叫:“三把等一把,快来打朴克。”群众们听了都很气愤。由于精神空虚,毛钱祥就经常饮酒作乐,整天都是一副醉醺醺的样子。一次他酒喝多了,还要去县城送石料,因拉货太多,牲口在爬城东门的大坡时,拉到半路的陡坡上拉不动了,车开始往回倒。大车从坡上翻下来,车摔坏了,马也摔断了腿。毛钱祥为了给牲口加力,被压死在大车下。毛钱祥发财梦没有做完,却上演了这样一出悲剧。在毛钱祥放弃领导的几年中,西南沟村的两极分化发展很快,到1950年,全村152户就有23户出卖土地,25户出卖房屋和耕畜,有5户靠扛长工、打短工度日。

南关村支部书记魏路全,原是李夫裕村人,旧社会流浪到南关给地主扛长工,20大几了还是光棍一条。土改后,魏路全当了支部书记,他分了房,分了地,结了婚。1948年,他把土改时分下的浮财卖掉,同人合伙拴起了一套大车,做起了买卖。这年整党时,魏路全三个月中没有开过一次会。为此我找他谈过两次话,劝他不要忘本,还是要听党的话,好好工作。魏路全推辞说:“我没文化,能力弱,不要说当支部书记,党员我也不想当了。”后来根据党的组织原则,魏路全被劝退出党。此后他放出凉话说:“我的愁帽总算摘掉了。”可是到了1950年,魏路全因为买卖赔本,连马车带分下的土地、房屋一起卖了才还了债,在南关无处安身,最后只好又回到了祖籍李夫峪去定居。

从1948年起,区委和县委就不断派人总结陈永贵的互助经验,号召其他村向他们学习。陈永贵从1949年起就成了县里的劳动模范,不断受到区县的表彰和鼓励。同时,从1950年起,区委紧紧抓住西南沟、南关等村的反面教材,向广大党员干部进行新社会的教育,并明确指出:农村出现新的两极分化,翻身农民就要吃二遍苦,受二茬罪。广大干部群众对此反映强烈。有了这些正反典型的比较,陈永贵领导的老少组的蓬勃发展就格外引人注目。

大寨带头人陈永贵

1951年,新华社的一个记者到大寨调查陈永贵的互助组,回到区里后要我谈一谈我对这个互助组的看法。我就给他详细谈了以上我了解到的情况和我对这个互助组的认识。我认为,在没有化肥、没有优种、没有农药的情况下,他们的产量由120多斤增加到200多斤,是非常不容易的。这个互助组由小到大、由弱到强,这样的变化是和他们不断开展新社会的教育是分不开的。但最根本的是“老少组”的成员们在长期的实践中体会到,走组织起来的道路是最适合他们的切身条件和物质利益的,不然就不会这样熠熠生辉,虎虎有生气。

谈到这里,那位记者问:“陈永贵同样是贫下中农,他翻身后为什么会走另一条道路?”我说:“土改后,农村基本上中农化,小农经济是站在十字路口的经济,有走社会主义的可能,也有走资本主义的可能,这就是毛主席所说的,‘严重的问题在于教育农民’。”

这位记者听了说:“这就对了,政治思想工作不能离开物质条件,物质是第一性的,精神是第二性的,但在不同的时期,要各有侧重。物质能变精神,精神也能变物质。”我认为他说得很有道理。

—END—

文章来源:节选自《大寨·陈永贵!--我的思考与回忆》(张怀英著)第一篇的第3-4节

图片来源:网络