从土地到餐桌,资本主义如何制造传染病

导 语

近几个月,常有野猪闯进校园和城市的新闻,甚至还出现了伤人事件。原本应该生活在森林中的野猪为何会频繁“骚扰”人类?背后原因之一是人类城市扩建侵占山林,导致野猪栖息地缩小而不得不进城觅食。不过,野生动物与人类社区的“亲密接触”所带来的危险远不止肢体冲突造成的直接伤害——人类对自然的开发也在不断“制造”出新的疾病。

1998年,家园被砍伐破坏的果蝠从婆罗洲深山老林飞了出来,其吃剩的水果掉落在农场里,猪吃了沾有蝙蝠唾液、携带病毒的水果,由此在马来西亚拉开了一场瘟疫的序幕。而病毒之所以产生如此广泛的破坏力,和大规模工业化的养殖模式密不可分。

集中饲养不仅意味着病毒的快速传播,更为病毒变异提供了温床。我国的养殖业便经历了从小农户模式到商业化大规模养殖的变化,在显著增加了蛋白质供给的同时,也指数级提高了传染病的风险,2018年非洲猪瘟对我国养殖业的重创便是一个例证。而在传染病生成、强化的过程中,首当其冲的受害者就是从事第一产业的劳动者们。

与此同时,推动了森林砍伐和工厂化养殖的嘉吉、泰森等西方跨国财团主管,却安居于整洁卫生的大楼里,将因病被扑杀的牲畜仅视作账本上的一个数字。“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。”恩格斯的箴言还回荡在耳畔,我们不禁发问:人类取得了怎样的“胜利”,又面临怎样的“报复”?胜利的果实被谁攫取,而报复又降临在了谁的头上?

作者|伊恩·安格斯(Ian Angus),加拿大的生态社会主义者,布鲁斯音乐电台主持人和电信分析师。也是《气候与资本主义》(Climate&Capitalism)杂志的编辑,《每月评论》的长期撰稿人,全球生态社会主义网络的创始执行成员。

翻译 | 藤壶、于同、Jaeger、扬霏

校对 | 侯泠、曳葭、飞白

责编|曳葭

后台编辑|童话

在我们这个时代,流行病将会更频繁地发生、传播得更快、夺走更多人的生命。

2020年年中,当科学素养低下的西方政客们仍在坚称新冠肺炎并不比流感严重、很快就会消失时,联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)召集了一个多学科小组,总结有关新冠肺炎和其他从动物传播到人类的疾病的科学知识现状。这份专家报告的独特优势在于它没有被政客和官僚粉饰或篡改。该报告对当今人畜共患疾病造成的危险提供了截然不同的阐述,摘录如下:

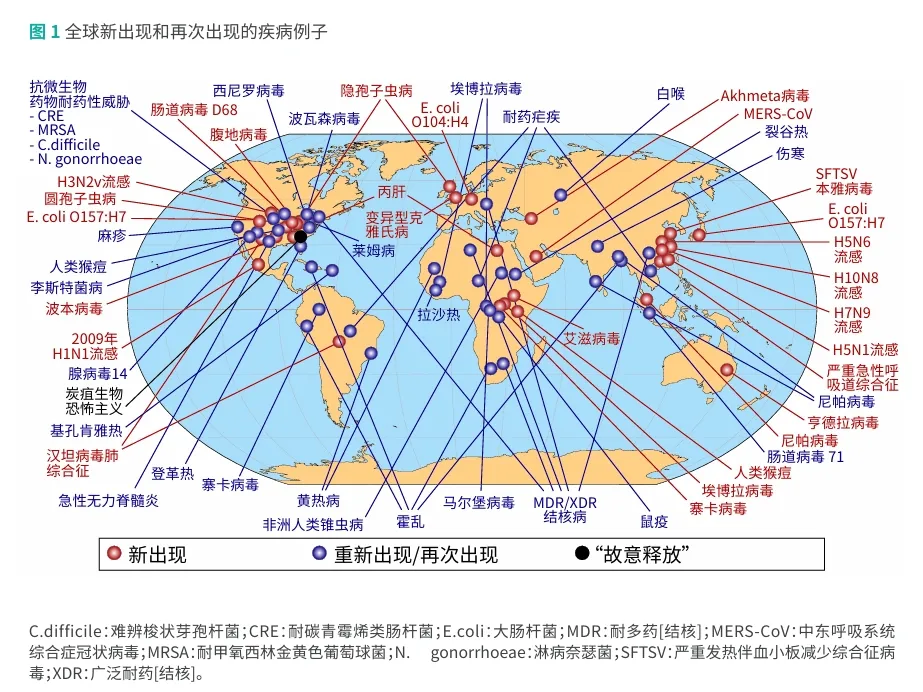

流行病对全球人民的健康和福祉构成致命性威胁。本报告回顾的科学证据表明,由于引发流行病的潜在新发疾病事件持续增加,流行病的爆发越来越频繁。如果没有预防策略,流行病将比以往任何时候出现得更频繁、蔓延更迅速、致死率更高,并对全球经济造成更加灾难性的破坏。

流行病的风险正在迅速增加,每年有五种以上的新疾病在人类中出现,其中任何一种都有可能传播并成为流行病。流行病的风险是由呈指数增长的人为变化驱动的。因此,将疾病的出现归咎于野生动物是错误的,因为这是人类活动及其对环境的影响引起的。

流行病的根本原因与导致生物多样性丧失和气候变化的全球环境变化相同。这些变化包括土地使用的变化、农业扩张和集约化,以及野生动植物贸易和消费。

在资本主义不惜一切代价追求增长的无情驱动下,环境发生了剧烈变化,削弱了抵御新型病原体出现的天然屏障,加倍增长了攻击性病毒感染人类的机会。因此,我们正在见证更多人畜共患疾病的出现。可以预见,全球流行病将日益成为人类世(Anthropocene)的特征。【译者注:人类世:Anthropocene,指人类对地球环境产生重大影响的时代。】

图片来源:全球防范工作监测委员会,《一个危机四伏的世界:全球突发卫生事件防范工作年度报告》。日内瓦:世界卫生组织;2019年

一

森林砍伐和溢出效应

农业综合企业对热带森林的侵袭破坏导致了新型疾病和流行病的出现。

1998年,马来西亚北部一家农场的猪群患上了呼吸道疾病,症状为剧烈咳嗽。有些猪没有其它症状,有些则伴有发烧和肌肉痉挛,但大多数都康复了。随后,这种原本不为人知的疾病感染了农场工人,而且毒性变得更强——265人的病情发展为严重脑炎,其中105人不幸死亡,死亡率堪比埃博拉病毒。

医学调查人员发现,疫情爆发的农场在芒果树旁的露天猪圈里饲养了约3万头猪。不久前,婆罗洲的深山老林里的果蝠迁徙到了这些树上,因为它们的原始栖息地被推土机铲平,建起了棕榈种植园。猪吃了被蝙蝠吃剩后掉下来的水果。蝙蝠的唾液携带着一种当时未知的病毒——后来以附近的一个村庄名字命名为“尼帕病毒”——它对蝙蝠无害,但会让猪生病,让人死亡。马来西亚通过扑杀一百多万头猪遏制了疫情,但病毒逃出森林后继续传播:尼帕病毒仍在孟加拉国和印度部分地区流行,每年仍导致40%至75%的感染者死亡,且目前尚无疫苗和治疗方法。

森林砍伐破坏了蝙蝠的自然栖息地,这并非新鲜事或孤立事件。正如卡尔·马克思所写的那样:“一般来说,文明和工业的整个发展,对森林的破坏从来就起很大的作用,对比之下,它所起的相反的作用,即对森林的护养和生产所起的作用则微乎其微。”

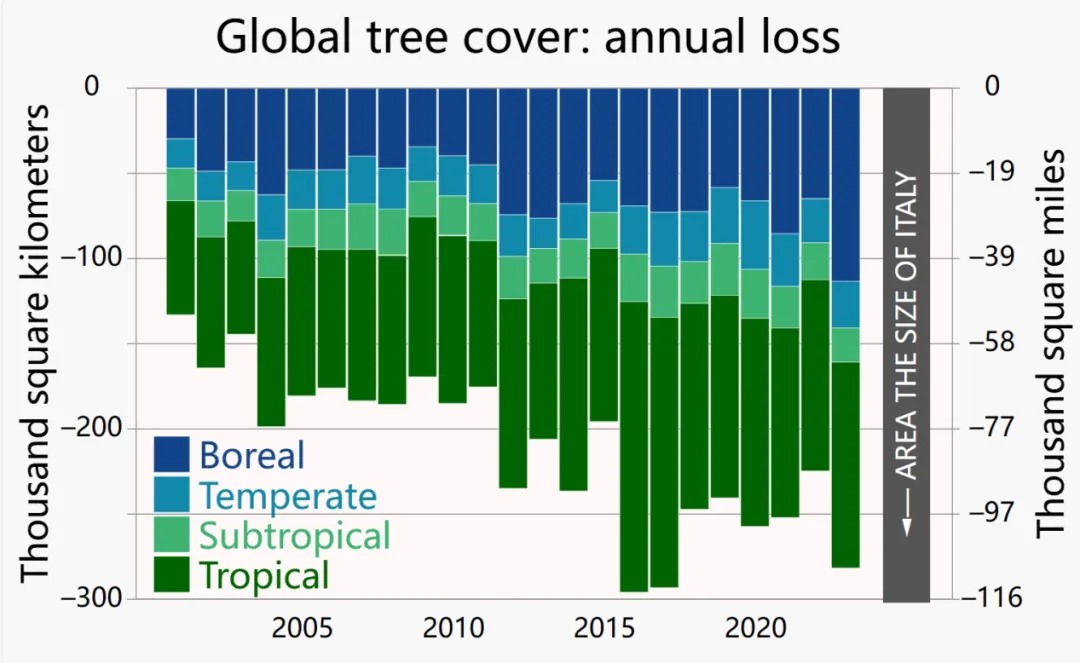

在上一个冰河时期之后和农业出现之前,森林覆盖了地球上约60亿公顷的可居住陆地。如今,森林面积仅为40亿公顷,在约一万年间减少了33%。但一半以上的减幅发生在1900年之后,其中大部分发生在1950年以后。

在地球系统科学中,“大加速度图”(the Great Acceleration graphs)和“行星边界”(the Planetary Boundaries)项目都将热带森林的损失视为从相对稳定的全新世(Holocene)向二十世纪中叶以后更加动荡的人类世转变的关键点。2023年更新的“行星边界”框架得出结论,陆地系统变化在1988年左右进入危险期,并“自那时起进入了系统性破坏风险持续增加的阶段”。

人类世是由荷兰大气化学家保罗·克鲁岑(Paul Crutzen)于2000年提出。指因人类影响而衰减的生态系统和由此开创的地质时代 | 图片来源:纪录片《人类世》

迈克尔·威廉姆斯(Michael Williams)在其关于森林砍伐历史的描述中把1945年以来的时期描述为“大冲击”(the Great Onslaught)。

第二次世界大战这一灾难性事件对世界森林的改变程度,远超此前约50年的任何‘世纪终结’事件的影响。但是,造成森林砍伐的并非那五年惨烈的战争,而是战争引发的后续变化,这些变化来得迅猛、影响深远,并对全球生物群落造成了破坏。相较于过去任何时候,这些变化的性质和强度在速度、规模和对环境的影响方面都达到了令人担忧的程度。[1]

有人会说,森林砍伐是热带国家的高出生率造成的——太多穷人为了养家糊口,在热带森林中开辟小农场。事实上,尽管直到1980年左右,国家支持的农民种植殖民化都是拉丁美洲和东南亚森林砍伐的一个重要因素,但“如今全球大部分森林砍伐都是由跨国公司推动的,包括嘉吉(Cargill)、JBS和马弗里格(Mafrig)公司,以及它们的债权人贝莱德(BlackRock)、摩根大通(JPMorgan)和汇丰银行(HSBC)。”[2]

农业综合企业巨头毁林开垦大片土地,为全球市场生产单一作物商品。仅牛肉、大豆、棕榈油和木材这四种产品就涵盖了21世纪森林砍伐量的70%以上。这些毁林所得的土地,并非由家庭农场,而是大规模的牧场和种植园在使用。

环保主义者理所当然地将注意力集中在森林砍伐与气候变化之间的联系上——据估计,土地利用的变化造成了15%的温室气体排放。这当然是一个至关重要的问题,但正如社会主义流行病学家罗布·华莱士(Rob Wallace)指出的那样,我们还需要了解并质疑那些总部设在伦敦、纽约和香港的投资者扮演的角色,他们正在把热带森林变成全球流行病的滋生地。

资本正带头掠夺全球最后的原始森林和小农农田。这些投资推动了森林砍伐和开发,导致疾病的出现。大片土地所代表的功能多样性和复杂性正在被简化,以至于过去被封闭起来的病原体向外蔓延到了当地的畜群和人类社区。[3]

2001年以来全球树木覆盖区的减少量。色值从上(蓝色)至下依次为寒带、温带、亚热带、热带。黑色条为意大利的国土面积 | 图片来源:RCraig09

热带森林中蕴藏着丰富的生物多样性,包括无数经过了数百万年进化,已经适应并栖息在“宿主物种”中的病毒。森林的大规模破坏一方面增加了人类与家畜以及野生动物之间的接触——这些接触为病毒和细菌感染过去未知的宿主创造了新的机会。正如安德烈亚斯·马尔姆(Andreas Malm)所述,森林砍伐是人畜共患疾病和新兴传染病爆发的主要诱因。

棘手的新型疾病来源于野外,这种推测在一定程度上是合乎逻辑的:在人类力所不及之处,正是未知病原体的栖息地。但那里原本风平浪静。若非人类的经济活动不断侵扰野外环境,蚕食、割裂、砍伐、以近乎毁天灭地的狂热破坏自然,灾难本不会发生……

砍伐森林不仅是生物多样性丧失的祸首,也是人畜共患病蔓延的根源。人类在热带森林中开辟道路,铲除成片的树林,向密林深处扩张,就会接触到各种迄今为止独自生存的生命形式。人们侵入或占领了病原体最密集的区域。双方最频繁的相遇发生在支离破碎的森林边缘,那里的森林生物可以溜出来,接触人类经济的边界;而恰好,像老鼠和蚊子这样擅长充当‘桥梁宿主’的生物,往往在这些区域滋生……

人畜共患病始发的集中区域就是森林砍伐的集中区域。[4]

华莱士写道:“因此,森林疾病的衍变,病原体的最初来源,不再封闭于森林腹地。相关的流行病学已经具备跨越时间和空间传播的特性。一种非典(SARS)病毒可能在离开蝙蝠洞几天后就能够感染大城市的人类。”[5]

马来西亚婆罗洲的森林砍伐情形

图片来源:NASA

除了为病毒传播创造新的机会以外,森林砍伐还扩大了病毒媒介的栖息地,比如蚊子等昆虫将动物感染的病原体传播给了人类。联合国环境规划署、世界卫生组织和《生物多样性公约》发表了一份报告警告道:

栖息地的变化,包括物种结构改变(环境条件可能更利于疾病携带者生存,如亚马逊雨林砍伐区内携带疟疾的生物媒介),和/或生态系统中的物种数量减少(从而造成病原体的扩散和流行),以及栖息地中新的疾病传播契机等等,这些都会对健康产生重大影响。人类引发的对地貌的改变离不开对原始栖息地的侵占,往往还伴随着家畜物种的引入,使得物种间产生新的相互作用,从而为新型病原体的传播创造机会。[6]

二十世纪下半叶,杀虫剂的大量应用极大降低了昆虫携带疾病的发生率,但这些疾病随后又卷土重来。其中最致命的疟疾,每年夺去了100万至300万人的生命,主要受害者是撒哈拉以南非洲地区的居民。最近被砍伐的森林地区同样是携带疟疾和其它病原体的昆虫理想的繁殖温床。

有人声称,棕榈树种植园可以作为原始森林的有效替代物。但科学研究表明,“传人疾病的蚊虫媒介的数量在遭到森林砍伐的栖息地中占据过高比例”,并且“蚊虫传播疾病的爆发次数与增加油棕种植园的土地面积之间存在正相关关系。”[7]

为种植棕榈油而非法砍伐森林

图片来源:ADPartners

由此可见,森林不仅仅是树木——它们是极其复杂的生态系统,其生态功能无法用其它经济林木简单替代。森林其中一项重要功能就是限制蚊虫传播疾病的扩散和病毒的溢出效应。正如罗德里克·华莱士(Roderick Wallace)和他的同事们主张的,要实现真正的可持续性,政策和措施必须优先考虑“保护森林的功能,而不是徒有一派森林的景观。”

二

流行病机器

新型人畜共患疾病的出现与家禽、猪、牛的工业化养殖密不可分。

今年3月,美国最大的鸡蛋生产商“加州-缅因食品公司”(Cal-Maine Foods)报告称,其在德克萨斯州的一家鸡蛋工厂的鸡感染了高致病性甲型禽流感,即我们俗称的禽流感。为阻止感染扩散,该公司扑杀160万只鸡。这只是当前禽流感疫情中最近一次大规模扑杀。自2022年初以来,在美国和加拿大已有超过1亿只养殖鸡和无数野生禽类死亡。

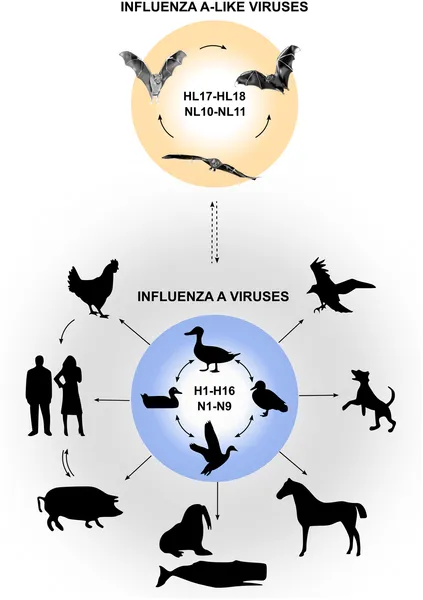

【原注】病毒命名

流感病毒有四种类型:甲乙丙丁(ABCD)。甲型是最常见、也是症状最为严重的类型。而具有不同特性和效应的亚型,是根据病毒表面的血凝素(H)和神经氨酸酶(N)蛋白质特性命名的。例如,A(H7N2)是一种A型流感病毒亚型,它具有H-7和N-2两种蛋白质。目前已鉴定出超过130种A型亚型,每种亚型又有多种形态,称为分支或群体。

加州-缅因食品公司在美国有42处“生产基地”,饲养4400万只母鸡,每年产蛋量超过130亿枚。2023年,该公司的销售额达到31亿美元,毛利润为12亿美元。在这种情况下,德克萨斯州损失的160万只鸡只是小事一桩——当美国政府回应农企的游说,为禽流感爆发期间宰杀的鸡提供补偿时尤为如此。数百万只死亡的鸡只是一项商业成本,而且并不高。

水禽虽然携带流感病毒数百年,但从未因此生病。然而,当被称为H5N1的变异株于1996年在中国南方的养殖鸭群中出现后,它迅速演变成一种对家禽传染性高且致命的病毒。随后,它又传回野生鸟群,在全球蔓延的过程中持续变异。这种疾病主要感染家禽,但在2003年至2019年间,17个国家报告了861例人类病例,其中455人不幸死亡。

野生水鸟将病毒传播给其它物种

图片来源:Ma W等

2009年,一种流感变种在美国和墨西哥的猪身上首次出现,随后感染了全球数百万人,造成15万至57.5万人死亡。

自20世纪90年代末以来,H5N1的新型高致病性变种已成为欧洲、非洲、亚洲和北美洲禽流感的主要病原体,导致了数百万家禽死亡。2024年4月,美国农业部报告称,该病毒首次感染了奶牛。5月8日,美国疾病控制与预防中心(CDC)报告称,9个州的36个奶牛场受到H5N1病毒的影响。但这一数字肯定被低估了,因为许多经营者拒绝对奶牛进行检测或报告感染情况。

德克萨斯州的一名奶制品工人是已知的第一例H5N1病毒从哺乳动物传播给人类的病例,但同样,由于人类得了这种流感症状较轻且持续时间短,可能有其他传播病例未被报告。目前该病毒对人类健康的风险较低,但正如流行病学家迈克尔-米纳(Michael Mina)所指出的,“牛群间的不受控制的传播意味着病毒正日益向人类发起攻击。反过来,每一次人类接触都为新的变异提供了机会,而新的变异又可能促成人与人之间的传播......尽管目前H5N1病毒大流行的风险可能较低,但如果不采取行动,后果可能是灾难性的”。

在20世纪后半叶之前,禽流感病毒传染给家养的鸡或猪,很快就会陷入死胡同,无法继续传播。因为几乎所有的鸡都是在家庭农场中饲养的,每群只有几十只:400只已经算庞大了。猪的数量要少得多。因此,即使病毒具有高度传染性,它也很快就无法感染新宿主了。

随着被称为 “一万年来动物与人类关系最深刻的改变”——集中式动物饲养场(Concentrated Animal Feeding Operations---CAFO)(更准确地说是工厂化养殖场)的迅速扩张,这种情况发生了改变。

美国的集中式动物饲养场(CAFO)

图片来源:U.S. EPA

如今,少数几家巨型企业控制着肉鸡和蛋鸡的生产。典型的养鸡场里,数十万只鸡被塞进连窗户都没有的鸡舍里,几乎没有活动空间。到20世纪末,北美的家禽养殖业发生了翻天覆地的变化,工业化养殖场的生产方式被广泛效仿,尤其是在东南亚和中国。

20世纪90年代起,养猪业的转变甚至更为迅速。“1992年,美国只有不到三分之一的猪是在拥有超过两千头猪的农场饲养的,但到了2004年,五分之四的猪来自这种巨型养殖场;到了2007年,这一比例上升到95%。“食物与水观察”(Food&Water Watch)组织的一项分析发现,1997年至2007年间,工厂化养殖场每天新增生猪4600头,总数超过6200万”[8]。

全世界有四分之三的牛、鸡、猪和羊都是在封闭的工业养殖场中饲养的。在美国,这个比例更高,超过99%的鸡和98%的猪都是这样饲养出来的。

这些工业化系统以快速生长为目标饲养这些家禽家畜,在消耗最少饲料的情况下产出稳定数量的肉或蛋。由于以利润为导向地培育品种,工厂化养殖场里的牲畜已经失去了其野生祖先一半以上的遗传多样性,有着同样的基因,因此对新病毒感染的反应也相似——只要某种病毒能感染一只牲畜,那么这种病毒无需变异就能感染所有牲畜。如果一个大型鸡舍里有一只鸡感染了禽流感,其余大部分都会在几天内死亡。

工厂化养殖场系统就是一台几近完美的制造流行病的机器,完美得难以指摘。正如罗布·华莱士所写:“我们的世界被数以百万计的集中饲养的猪和家禽所包围,它们挤成一团,这种生态环境几乎是多种致命流感毒株进化的完美温床”。

虽然并非有意设计,但是整条生产线的组织都在加速病原体毒力的进化和后续传播。培育食用动植物基因单一化,使得牲畜和植物的基因组几乎完全相同,这样消除了群体中的免疫防火墙——种群基因的多样性本可以减缓病原体传播速度。而现在,病原体可以围绕常见的宿主免疫基因型迅速进化。

与此同时,拥挤的环境还会抑制免疫反应。工厂化养殖场中更大的牲畜种群规模和密度给扩大传播和反复感染大开方便之门。任何工业化生产都意味着高吞吐量,这为从畜舍、农场到地区各个层级提供了不断更新的易感染动物,从而让病原体可以进行无上限的致命性进化。将大量牲畜饲养在一起,实际上会奖励那些最有能力消灭它们的病菌。降低屠宰年龄,例如将鸡的屠宰日龄降至六周,很可能会选择出能够在更强大的免疫系统中存活下来的病原体。[9]

美国国际开发署协助阿富汗希尔曼德省将最先进的家禽农场从政府所有权过渡到私人投资者 | 图片来源:USAID Afghanistan

同样,由非营利性农业科技委员会赞助的一个跨学科工作组也得出了类似结论:

现代集约化生产系统的一个主要影响是,它允许来自致命祖先的病原体得到快速选择和扩增(经常是通过微小的变异),因此,疾病传播以及侵入的风险越来越大……简而言之,由于畜牧业集约化,全球疾病风险正在增加。[10]

人畜共患传染病的加速出现与家禽、猪和牛的工业化养殖密不可分,而工业化本身又与资本罔顾代价的扩张密不可分。大公司之所以能每年攫取49亿美元(嘉吉公司)、44亿美元(JBS食品公司)和41亿美元(泰森食品公司)的利润,是因为它们将流行病和污染的成本转嫁给了整个社会。只要工业化养殖场能带来这样的回报,农业综合企业就会继续将流行病视为可接受的经营成本。

正如罗布·华莱士所说,农业企业与流感结成了战略联盟。大型食品公司正在与公共卫生开战,而公众健康正在节节败退。

三

中国的畜牧业革命

几乎所有的养殖活动都在封闭的设施中大规模进行,这使得大流行病几乎不可避免。

几个世纪以来,非洲猪瘟(ASF)一直在撒哈拉以南的非洲的野猪和家猪中流行。20世纪初,非洲猪瘟从野猪传染给了殖民者从欧洲进口到肯尼亚的驯养猪。从那时起,世界各地都爆发了疫情,有些是由野猪引起的,有些则是由人类运输受感染的猪或被污染的饲料引起的。目前还没有针对此病的疗法或疫苗,受感染的猪几乎百分之百死亡。

2018年8月,当中国东北的养猪场生猪确诊感染非洲猪瘟后,中国政府立即下令扑杀该地区所有生猪,共计38,000头。不幸的是,随后的基因分析证明,这种疾病已经在未被发现的情况下传播了几个月,因此扑杀为时已晚。病毒已经开始传播。很快,每个省都爆发了疫情,瘟疫蔓延到亚太地区的其他14个国家。官方数据显示,2018年至2019年间,中国的养殖猪数量下降了28%,从4.28亿头降至3.1亿头。猪肉产量急剧下降,作为中国最受欢迎的肉类,猪肉的零售价格上涨了一倍多[11]。

非洲猪瘟的迅速蔓延是中国畜牧业剧变的直接结果。由于封闭式大规模生产的普遍采用,类似非洲猪瘟的大流行几乎不可避免。

非洲猪瘟时期中国的一处肉类市场,猪肉价格走高,市场张贴相关说明 | 图片来源:SCJiang

我认为,近几十年来,中国的农业部门已明显资本主义化。畜牧业尤其如此,泰森食品公司(Tyson Foods)和其他美国农业食品公司开发的生产模式几乎被普遍采用。

转型始于1978年,毛泽东时代的农村公社被解散,取而代之的首先是小农户模式,然后是基本不受监管的市场体系,数百万个小农被农业综合企业挤出市场。在畜牧业方面,这一变化首先影响到家禽生产。“直到20世纪80年代中期,家禽养殖一直是农村家庭补充其他农业活动的副业。数百万小农户们每家养殖几只、最多几十只鸡。除了少数国营农场外,没有大规模的商业家禽养殖场。1985年至2005年间,7000万小家禽养殖户退出了这一行业。在15年内(1996-2011年),中国的肉鸡养殖场总数减少了75%”[12]。

中国大多数养鸡场规模仍然较小,但现在大多数肉鸡都在室内饲养,成千上万只家禽被关在狭小的空间内。鸡蛋生产也很集中:2022年底,当时拥有2060万只蛋鸡的北京德青源宣布计划将蛋鸡数量增加两倍,这将使其成为世界上最大的鸡蛋生产商。

猪肉生产也发生了类似的变化。“直到1985年,中国95%的猪肉都是由小农户生产的,他们每年饲养不到5头猪......2015年,猪肉行业主要由中型家庭养殖场(年出栏500头以下)、大型商业养殖场(年出栏500-10000头)和特大型养殖场(年出栏10000头以上)组成”[13]。

与美国的肉类生产商不同,中国企业无需尝试各种工业化方法:他们迅速采用了西方农业企业开创的最成功的方法。中国的集中饲养场 “与世界各地的工业化养殖场一样,使用同样的材料,采用相同的蓝图,按照同样的现代生产理念建造,中国的集中饲养场看起来就像爱荷华州的集中饲养场,但有时规模更大,建筑群更庞大、更紧密”[14]。

中国的农业企业利用美国开发的方法在产量上超过了美国。如今,中国生产的猪肉和鸡蛋占世界总产量的一半以上,中国农业企业正在向全球扩张。2013年,中国企业双汇国际以47亿美元收购了美国农业综合企业巨头史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods),合并后的WH Foods是全球最大的猪肉生产商。

中国的肉类生产尚未像北美那样集中,但最常见的商业模式是直接照搬西方农业综合企业巨头开发的承包计划。纵向一体化公司(在中国被正式称为“龙头企业”,令人联想到舞龙仪式中的龙头地位)向合同农户提供雏鸡、仔猪、饲料、抗生素和其他投入品,而合同农户则按照公司的要求饲养牲畜。正如理查德·卢翁廷(Richard Lewontin)所言,在这种安排下,签约农民看似独立,但实际上“对劳动过程或被异化的产品没有任何控制权”。龙头企业制度使农民“从独立的生产者……变成了没有选择权的无产者”[15]。

在肉类生产向大型集中设施集中的同时,交通基础设施也在迅速扩张。“例如,2000年,中国有140万公里的铺面公路,到2019年,这一数字增加了两倍多,达到480万公里。铁路建设速度更快,从2000年到2019年,铁路里程从1万公里增加到13.9万公里”[16]。这些运输网络使动物和动物产品能够迅速从农场运往城市市场;同时,正如非洲猪瘟和新冠肺炎大流行所表明的那样,它们也使传染病能够迅速传播,远远超出其原产地,超过公共卫生措施及时干预的速度。

目前,一些最大的龙头企业正在建造更大规模的生产设施。例如,新希望集团在北京附近新建成的三栋五层“猪酒店”每年可饲养多达12万头猪;广西扬翔在贵港附近的多栋多层建筑群不久将成为世界上最大的养猪场,可饲养3万头母猪,每年生产80多万头仔猪。

2023年2月,纽约时报报道了中国中部农村一座26层集中养殖建筑 | 图片来源:Farm Policy News

如前几期文章所述,将成千上万只基因相同的禽类或动物关在密闭的设施中,为新传染病的变异、出现和传播创造了理想的条件。美国发明的“大流行病机器”在中国找到了新家。

工厂化运营、巨额资本投入、松懈的环境管控和国家支持都促成了肉类生产的惊人增长。1980年至2010年间,养殖动物和禽类数量增加了两倍,工业化养殖场的数量增加了70倍[17]。大规模生产降低了零售价格,使数亿人负担得起蛋白质,而这些人以前只有在特殊场合才能吃到肉。“1980至2010年间,人均肉类、牛奶和鸡蛋消费量分别增长了3.9倍、10倍和6.9倍,这是迄今为止世界上同期最大的增幅”[18]。

但正如卡尔·马克思所写,利润体系就像一个“狰狞的异教徒,不饮甘露,只从被杀者的头颅中饮用”。资本主义的增长总是伴随着致命的代价。除了膳食脂肪增加对健康造成的严重影响之外,猪和家禽的商品化还污染了水、空气和土壤,改变了许多土地的用途,从人类食物变成了动物饲料,增加了化石燃料的排放,迫使数百万破产的农民迁移到城市贫民窟,并导致禽流感、非典、猪瘟和新冠肺炎等传染病的大规模爆发。

简而言之,被地球系统科学家称为 “大加速 ”的全球生态破坏正在将人类推向一个“大病变”时代。除非做出根本性的改变,否则我们可以预见,新冠肺炎不会是最后一次全球大流行病,也还不是最致命的一次。

参考文献:

[1] Michael Williams, Deforesting the Earth: From Prehistory to Global Crisis: An Abridgment (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 395.

[2] April Fisher, “Deforestation and Monoculture Farming Spread COVID-19 and Other Diseases,” Truthout, May 12, 2020.

[3] Robert G. Wallace, Dead Epidemiologists: On the Origins of COVID-19 (New York: Monthly Review Press, 2020), 30–31.

[4] Andreas Malm, Corona, Climate, Chronic Emergency: War Communism in the Twenty-First Century (London New York: Verso, 2020), 35, 42, 43.

[5] Rob Wallace et al., “COVID-19 and Circuits of Capital,” Monthly Review 72, no. 1 (May 1, 2020): 1–15.

[6] World Health Organization and Convention on Biological Diversity, Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health. S State of Knowledge Review (Geneva: World Health Organization, 2015), 39.

[7] Nathan D. Burkett-Cadena and Amy Y. Vittor, “Deforestation and Vector-Borne Disease: Forest Conversion Favors Important Mosquito Vectors of Human Pathogens,” Basic and Applied Ecology 26 (February 2018): 101–10; Serge Morand and Claire Lajaunie, “Outbreaks of Vector-Borne and Zoonotic Diseases Are Associated With Changes in Forest Cover and Oil Palm Expansion at Global Scale,” Frontiers in Veterinary Science 8 (March 24, 2021): 661063.

[8] Wenonah Hauter, Foodopoly: The Battle over the Future of Food and Farming in America (New York: New Press, 2012), 171.

[9] Rob Wallace et al., “COVID-19 and Circuits of Capital,” Monthly Review 72, no. 1 (May 1, 2020): 1–15.

[10] Council for Agricultural Science and Technology, “Global Risks of Infectious Animal Diseases,” Issue Paper, February 2005, 6.

[11] Fred Gale, Jennifer Kee, and Joshua Huang, eds., How China’s African Swine Fever Outbreaks Affected Global Pork Markets, Economic Research Report Number 326, 2023, 12, 25.

[12] Chendog Pi, Zhang Rou, Sarah Horowitz, “Fair or Fowl? Industrialization of Poultry Production in China,” Global Meat Complex: The China Series (Institute for Agriculture and Trade Policy, February 2014), 21.

[13] Brian Lander, Mindi Schneider, and Katherine Brunson, “A History of Pigs in China: From Curious Omnivores to Industrial Pork,” The Journal of Asian Studies 79, no. 4 (November 2020): 11–12.

[14] Mindi Schneider and Shefali Sharma, “China’s Pork Miracle? Agribusiness and Development in China’s Pork Industry,” Global Meat Complex: The China Series (Institute for Agriculture and Trade Policy, February 2014), 31.

[15] Richard C. Lewontin and Richard Levins, Biology under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health (New York: Monthly Review Press, 2007), 340.

[16] Li Zhang, The Origins of COVID-19: China and Global Capitalism (Stanford, California: Stanford University Press, 2021), 34.

[17] Zhaohai Bai et al., “China’s Livestock Transition: Driving Forces, Impacts, and Consequences,” Science Advances 4, no. 7 (July 6, 2018): 7.

[18] Bai et al., “China’s Livestock Transition.”

—END—

文章来源:Climate & Capitalism

原文链接:

https://climateandcapitalism.com/?s=Capitalism%E2%80%99s+New+Age+of+Plagues

原文标题:

Capitalism’s New Age of Plagues