中医药是中华文明的结晶

“中医药作为传统医药的杰出代表,是中华文明的瑰宝。”12月3日,习近平总书记向2024世界传统医药大会致贺信,高度评价中医药的地位作用。

中医药发祥于中华大地,是中国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展起来的,蕴含了中华民族深邃的哲学思想,是中华文明的杰出代表。

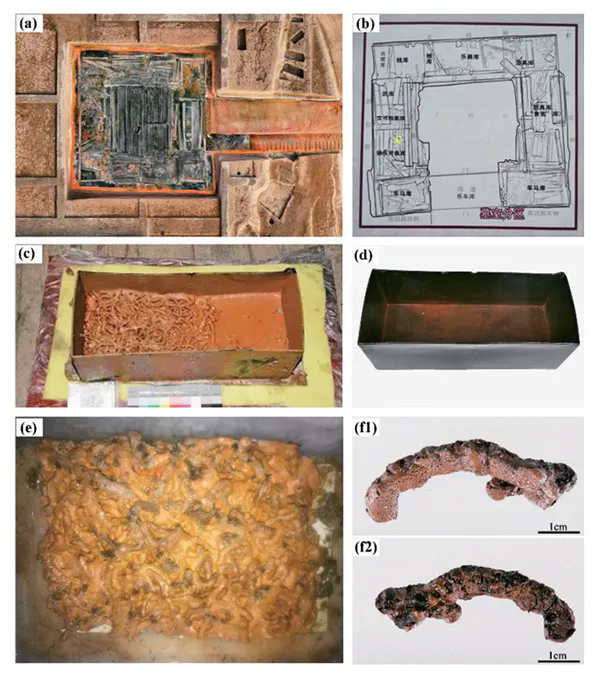

西汉海昏侯墓曾出土装有半盒疑似虫草类样品的木质漆盒。研究发现,该样品为玄参科地黄属植物根的辅料炮制品,其外层辅料有淀粉和蔗糖等成分,这是迄今发现的最早的中药辅料炮制品。图为海昏侯墓园主墓及平面图、出土的漆盒及其中的地黄炮制品。 中国中医科学院供图

中医药一脉相承的历史脉络,体现了中华文明的源远流长

中华文明是世界上唯一绵延不断并以国家形态发展至今的伟大文明。与中华文明的连续性相一致,中医药在学术道统、理论体系和经验技术等方面,呈现出连续完整的历史脉络和承继关系。远古时代,人们在与自然和疾病的斗争中发现药物、使用药物,中医药开始了原始经验积累。春秋战国时期,扁鹊总结前人经验,提出“望、闻、问、切”四诊合参的方法,奠定了中医临床诊断和治疗的基础。战国至秦汉时期,产生了以《黄帝内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》等为代表的经典医籍,中医药理法方药体系逐渐形成、基本学术范式逐步建立。晋唐时期,以荟萃临证方药为主要内容的专科著作纷纷出现,比如妇产科专著《经效产宝》、外科专著《刘涓子鬼遗方》、骨伤科专著《仙授理伤续断秘方》等,临证经验显著发展。宋元时期,医家著作中大大加强了理论探讨,并呈现出专病化、专题化的倾向。明清时期,随着温病学说的出现,中医药学术范式走向成熟和完善。中医药历经数千年,薪火相传、生生不息,诸多考古发现也实证了中医药发展的一脉相承。比如,通过开展灵芝起源的本草考古研究,发现在距今约6800年的新石器时期,浙江地区的人们已经开始采集灵芝用于食用或药用;西汉海昏侯墓出土的地黄炮制品,是迄今发现的最早的中药辅料炮制品,并将米蒸法这一炮制技艺的应用历史提前至公元前59年。这些宝贵的药物使用经验和技术,经过世代沿承,至今仍发挥着重要作用。

中医药与时俱进的发展态势,体现了中华文明的辉光日新

中华文明是革故鼎新的文明。创新是中华文明蓬勃发展的重要动能,也是中医药传承发展的动力之源。从理论发展看,中医药一直在传承的基础上进行创新和突破。比如,明清时期,中医药在药物学和温病学领域出现了许多新认识。明代李时珍的《本草纲目》,在世界上首次对药用植物进行了科学分类,依自然属性,按照“物以类聚、目随纲举”的原则,“从微至巨”、“从贱至贵”分为16部60类,建立了古代先进的药物分类体系。清代赵学敏在《本草纲目拾遗》中记述了生物学中遗传变异学说,即在培育植物时,利用人工方法刺激种子的外界环境,以改变植物特性。这已经具备了生物进化的观点。他还在书中记录了人工培育的新植物品种和培育方法,如三生萝卜、改造珠参代辽参法等。明代吴有性在《温疫论》中,针对瘟疫致病原因首创“戾气”学说,指出瘟疫具有强烈传染性,并判断其主要传染途径是从“口鼻而入”。从诊疗方法看,中医药各项理念和技术与时俱进,取得了许多领先世界的成就。比如,据马王堆汉墓出土的《五十二病方》记载,早在战国时期,我国就使用药物和酒剂对外伤创口进行清理消毒,并用水银制剂治疗癣疥等外科病。《黄帝内经》中记载了用腹腔穿刺放腹水的方法,是世界医学史上关于此法的最早记录。晋代《肘后备急方》记载了利用狂犬脑浆防治狂犬病的方法,被视为免疫疗法的先驱。该书针对疟疾的治疗,记载了“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”的方法。我国研究员屠呦呦受其启发,用低沸点溶剂成功提取出青蒿素。明代,我国发明了预防天花的人痘接种术,后来传播至世界多个国家。

中医药根源相系的形态格局,体现了中华文明的多元一体

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。中医药在发展过程中,各民族医药体系之间不断互动、吸收、融合,成为中医药的重要组成部分。我国地大物博,各地地域特征、物候条件等差异显著,直接影响各民族医药的形成与发展。在我国,除汉族外,藏族、蒙古族、维吾尔族等多个民族都拥有自己民族的医药。各民族医药虽各具风格特色,但受中华文明影响,存在许多共性,比如都讲求天人合一、道法自然,致力善济众生、惠民利民。在民族交往与融合的历史进程中,各民族医药交融互鉴,逐渐形成“我中有你,你中有我”的格局。比如,明代兰茂所撰《滇南本草》,收集了云南地区各民族的药物和用药经验;藏医药代表著作《四部医典》,吸收了汉族医药阴阳五行学说、脏腑学说、望闻问切四诊法等内容;蒙医药既吸收了汉族医药的诊疗经验和药物方剂,还吸收了藏医药的三元素七要素学说等。各民族医药在相互学习中不断提高,在交往交流中融合发展,共同形成了中医药多元一体的形态和格局。

中医药兼收并蓄的演化路径,体现了中华文明的开放包容

中华文明从来不用单一文化代替多元文化,而是由多元文化汇聚成共同文化。对待外来文化,中华文明始终保持开放的姿态、包容的胸怀。中医药在数千年发展过程中,坚持开放包容,在思想、理论和方法等方面不断博取众长、融通致用,以促进自身体系的发展与成熟。中医药发展借鉴了《周易》等传统典籍中的哲学体系,吸收了儒家、道家、佛家等中华传统文化中的精髓,发展形成了天人合一、道法自然、调和致中、大医精诚等价值理念。对中华优秀传统文化的吸纳转化,极大推动了中医药发展。与此同时,对外来医药文化的包容借鉴,则为中医药的丰富和拓展注入了更多活力。比如,秦汉以后,随着丝绸之路的开通,印度、波斯、阿拉伯等多种外来医学进入中国,丰富和发展了中医药学。宋元时期,从高丽输入了大量的人参、香油、松子、水银、麝香、茯苓等药材;东南亚各国使节来华时也带来了大量的珍珠、玳瑁、乳香、沉香等药材,这些都被吸纳成为中药资源,丰富了中医药宝库。现代医学理念和技术手段的引入,也加快了中医药创新发展的步伐。