北京科技报:破解种业“卡脖子”难题,我国生物育种产业化走到哪一步了?

近日,农业农村部官网发布公示,37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。这意味着,继获批转基因生物安全证书后,生物育种产业化迈出了更坚实一步。

玉米是我国第一大粮食作物,约占粮食种植总面积的35%,年产量占全国粮食总产量的40%。我国大豆长期依赖进口,供需矛盾突出,2022年进口量超9000万吨,对外依存度高达82%,这两者在保障我国粮食安全中都扮演着举足轻重的角色,实现产业化将进一步增强我国粮食安全的可持续性。

良种对我国粮食增产的贡献率超过45%

我国是一个人口大国,保障粮食安全是头等大事。破解我国农业发展瓶颈的根本出路在哪?习近平总书记指出:“建设农业强国,利器在科技”“解决吃饭问题,根本出路在科技”“耕地就那么多,稳产增产根本出路在科技”。

种子作为农业的“芯片”,对产业发展至关重要。加快转基因技术在农业领域的推广应用是着眼于未来国际竞争和产业分工的必然选择,也是解决我国粮食安全、农业科技可持续发展的一个重要途径。

据了解,2021年我国启动转基因玉米、大豆产业化科研试验田试点,2022年试点扩展至农户大田,2023年试点范围进一步扩大到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5省20县,并在甘肃省安排制种。本次通过初审的转基因玉米、大豆品种,抗虫和耐除草剂的性状突出,试点显示对草地贪夜蛾等鳞翅目害虫的防治效果在90%以上,除草效果在95%以上,增产在10%左右,充分证明了国产转基因作物的优良特性和发展潜力。

当前转基因产业化已处在一个非常重要的时间节点。今年的中央一号文件已明确提出,要加快玉米、大豆生物育种产业化步伐,有序扩大试点范围,规范种植管理。各项政策频频出台,转基因安全评价、主要农作物品种审定、种子生产经营许可、农业植物品种命名等规章制度以及相关的标准规范等不断修改完善,转基因作物产业化应用的制度体系已经基本形成。

数据显示,良种对我国粮食增产的贡献率超过45%。科技创新赋能的一粒粒良种,将助力提升我国农业科技水平和产业竞争力,缩小与国外的产能差距,防止“受制于人”。站在当前生物育种产业化加速的关键节点,科学家们都怎么看?

我国育种产品已具有相当的国际竞争力

“满足对粮食的刚性需求任重道远,包括转基因技术的现代生物育种已是农业育种技术发展的方向。我国的生物育种技术曾走在国际前列,但产业化发展明显滞后。在确保安全的基础上,占领转基因技术制高点至关重要。”中国科学院院士、北京大学生命科学学院讲席教授、中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员许智宏说。

目前我国已初步建成独立完整的生物育种研发体系,已拥有抗病虫、抗除草剂、抗旱耐盐、营养品质改良等重要基因的自主知识产权和核心技术,棉花、水稻、玉米等转基因作物的基础研究和应用研究已形成了自己的优势与特色。同时,随着近年来转基因产业化稳步推进,我国育种队伍和产品都已经具有相当的国际竞争力。

“下一步,应在尊重科学、严格监管的基础上,进一步推进生物育种的产业化进程,加快玉米、大豆生物技术育成品种的审定及推广应用,为现代生物育种技术创新做出贡献。”

转基因大豆节本增效显著

大豆是我国供需矛盾最突出的一个农作物。我国每年对大豆的需求在1.1亿吨左右,而就2022年来看,我国大豆种植面积是1.5亿亩,总产量超过2000万吨,还远远不能满足消费需求。我国每年要花费数千亿元,从美国、巴西和阿根廷进口大豆。

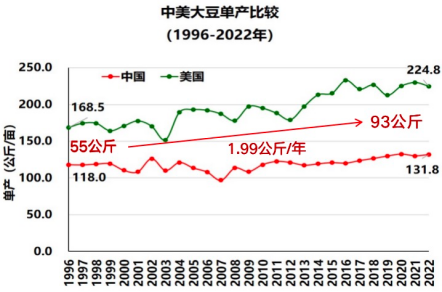

同时,我国大豆的产能目前和国外还存在很大差距。2022年我国大豆平均亩产仅132公斤,而美国已经达到了225公斤,国内平均单产不到美国的60%,且从1996-2022年,几乎未有明显的改变。我国大豆单产和美国大豆单产差距也在逐渐拉大,1996年平均亩产差距还在55公斤,到2022年差距已扩大到了93公斤。

“经过多年研发,我国已自主培育出耐除草剂抗虫转基因大豆。大田试种显示,种植转基因大豆可实现杂草防除高效化和轻简化,节本增效优势明显。”中国农业科学院作物科学研究所研究员、国家大豆产业技术体系岗位科学家郭勇介绍说。

通过常规大豆和耐除草剂转基因大豆除草效果的对比分析,发现三大特点。一是耐除草剂转基因大豆除草更为彻底,对恶性杂草也有很好的防治效果。二是除草窗口期比较长,连续降雨和田间难操作的时候,也可以进行很好的操作。三是使用的草甘膦除草剂残留量低,可以有效实现和其他作物的轮作。

“比较而言,种植耐除草剂转基因大豆,除草成本可降低50%-60%;在增产方面,因为除草更加彻底,减少了杂草造成的产量损失。此外,耐除草剂转基因玉米大豆的应用可以实现大豆、玉米轮作,保持农业的可持续发展,使我们的农业更加绿色,经济社会效益突出。”郭勇说。

为什么瞄准耐除草剂和抗虫这两个性状?

中国农业科学院生物技术研究所科研处处长、研究员王友华介绍说,科学家们致力于利用现代科技,尤其是农业生物育种技术来解决农业生产中面临的耕地锐减、水资源灾害频发、环境恶化等棘手问题。应用转基因技术研发抗病、抗虫的新品种,旨在确保作物高产稳产,减少农药施用和环境污染;培育耐除草剂的新品种可实现免耕、提高除草效率和降低人力成本;培育养分高效利用的新品种有望提升肥料利用率;研发抗旱和耐盐碱的新品种则能够提高水资源利用效率,拓展盐碱地的可利用范围。

目前全球71个国家在应用转基因技术,其中29个国家批准种植,42个国家批准转基因产品的利用。国家是否采纳转基因技术主要取决于其农业发展和产业布局的个性化差异。美国、巴西、阿根廷等耕地资源丰富的国家,大力发展转基因种植,不仅能够自给自足,还能通过出口获取外汇。相反,欧洲、日本等耕地有限的国家更倾向于发展高附加值农业,通过进口大宗农产品来满足国内需求,所以这些国家虽然没有种植转基因作物,但是进口转基因农产品。

目前,全球已批准的转基因作物增加至32种,除了玉米、大豆、油菜等重要农作物,还包括水果类如木瓜、巴西的抗虫甘蔗、美国的防褐化苹果等。各个国家根据本国情况,批准了很多产业化应用,但全球应用最广泛的特性是耐除草剂和抗虫性状,这两个性状为保障农业发展发挥了重要的作用。

▲美国的防褐化苹果

“我们先看耐除草剂基因。耐除草剂的性状在全球转基因作物面积中占比80%以上,显示出全球对于除草特性的巨大需求。数千年来,除草一直是农业生产中迫切需要解决的难题。” 王友华说。

小时候我们都学过一首古诗叫《悯农》:“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,描绘了农民辛勤劳作的除草情景。尽管目前采用的常规除草剂可以省力、高效、见效快,但其难以有效区分杂草和农作物。它是普杀性的,容易误伤,而且还存在土壤中农药残留问题,影响下一茬农作物的种植。而转基因耐除草剂作物能耐受特异的除草剂,其产业应用能够有效地解决上述除草难题,降低劳动力成本,推动种植模式的转型升级。

另一个特性为什么选了抗虫?联合国粮农组织数据显示,全球每年因病虫害导致的作物损失超过2500亿美元。传统的农药防治方式虽然可以防治虫害,但农药的大量施用不仅增加了生产成本,同时对人类生命健康和生态环境造成严重威胁。随着分子生物学的发展,科学家成功将抗虫基因引入大豆、棉花、玉米等农作物中,实现了农作物的抗虫特性,大幅减少了对农药的依赖,不仅经济效益显著,还降低了农药对生态环境和人类健康的潜在风险。

近年来,我国生物育种基础性研究工作处于国际领先,获得了耐除草剂、抗病虫等一批重大育种价值的基因,目前授权专利仅次于世界第一的美国。当前我国从美国、巴西、阿根廷等国家大量进口的转基因大豆和玉米虽然有效保障了我国畜牧业领域的发展,但相关技术和品种的核心知识产权仍然掌握在跨国公司手中。

“如果未来想要实现自给自足,我们必须加快自主创新的转基因大豆、玉米产业化应用,加快培育一批具有广谱抗虫性、耐多种除草剂等复合性状的优异转基因重大品种,为抢占新一轮全球农业产业革命制高点做好科技支持和产品储备。”王友华最后说。

(来源:北京科技报 撰文/记者:吉菁菁)