中方推进提高大排量车进口暂定关税

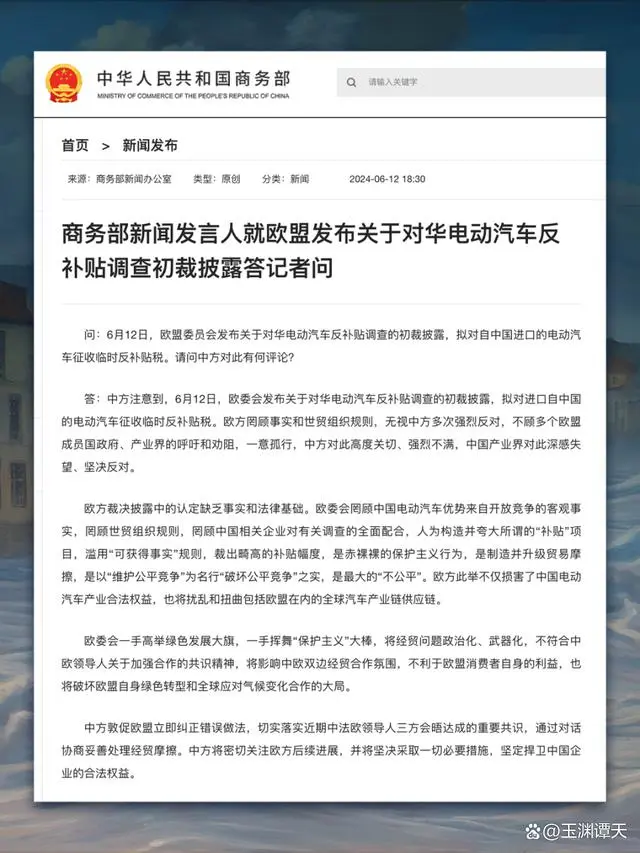

6月12日,欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露,拟对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。

谭主了解到,在欧盟发布初裁披露之后,中国业界非常不满,强烈呼吁相关部门采取对欧反制措施。

据业内人士透露,中方内部正在推进提高大排量汽油车进口暂定关税的相关程序。

除此之外,今年初,商务部发布公告,对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查,据熟悉白兰地反倾销调查案的业内专家透露,该案初裁结果预计将于8月底前公布。

针对欧方表态,外交部、国家发展改革委、商务部有关负责人表示,中方将密切关注欧方后续进展,并将坚决采取一切必要措施,坚定捍卫中国企业的合法权益。

如何理解中方的强烈反对和反制措施?谭主找到了参与应对这次调查的中方人员,以及律师和经贸专家,并和他们聊了聊。

中国产业界的“坚决反对”有明确、足够的法理依据。回顾欧方的这场所谓调查,从调查发起,到中间的调查过程,再到初裁披露,各个环节都透露出一个词:

不合理。

我们一个环节一个环节来说。

先说发起。这次反补贴调查,是由欧委会主动发起,而非欧盟相关产业主动申诉。

相关产业发起和欧委会发起,区别在哪儿?

中国机电产品进出口商会是这次调查的行业抗辩方,孙晓红作为该商会汽车国际化专业委员会秘书长,对这次调查的情况非常了解。他表示,反补贴调查基本都是由产业界申请发起。这是因为,只有产业界才会最直接感受到某国竞争力强劲的产品可能对自身产业造成威胁,从担心自身利益受损的角度出发,提出调查需求,发起有实质性支撑的调查。

而欧委会发起的理由是什么呢?是欧委会主观判断中国电动汽车产业“有威胁”。

孙晓红表示,历史上,欧委会几乎没有主动发起反补贴调查的先例。

在随后的调查过程中,也有很多不合理之处。

中国机电产品进出口商会用了三个词来形容这次调查——缺乏公正性、客观性及透明度。

首先,是抽样的不公正。

欧委会抽取的三家企业,是上汽、吉利和比亚迪。为什么抽取这三家,欧委会并没有给出有说服力的理由。

国家发展改革委对外经济研究所研究员郝洁表示,为达到预设目标,构造并夸大所谓“补贴”项目,欧盟委员会罔顾世贸组织规则,摒弃出口量最大代表性标准,在抽样中排除了出口量靠前的欧美企业,只选择中国本土企业,抽样标准不合规、过程不透明、结果不公正。

相关数据统计,中国品牌在欧洲电动汽车市场的份额大概在8%左右,这三家企业占的比例只会更少。

欧委会嘴里的“威胁”从何而来,我们也不得而知。

而面对这样的“威胁”,欧委会要求中国电动汽车企业提供的调查信息,异常苛刻。

3家被抽样的中国企业有超过200家关联企业被要求提交问卷,并答复了超过100份补充问卷,配合欧委会进行了长达数月的实地核查。无论是时间还是调查样本量,在孙晓红的印象中都是历史少见的。

从发布的初裁披露来看,欧委会对3家中国车企征收的税率从17.4%到38.1%不等,差距之大,欧委会尚未给出解释。

孙晓红告诉谭主,中国企业反映欧方在调查中,要求他们提供电池的配方。

据他了解,欧委会要求中国企业提供的信息中,有很多都是涉及企业隐私、商业机密、核心技术等信息或数据。

这些都是中国电动汽车行业的核心竞争力,欧盟电动汽车竞争不过中国电动汽车,欧委会就想用抢的方式来获取吗?

孙晓红表示,更加不透明不合理的是,欧盟还采用自己收集的数据来补充那些他们拿不到的数据,至于这些数据是否客观真实,并不在他们的考虑中。

在整个调查过程中,面对中方的抗辩,欧委会也从未进行实质性回应。

孙晓红表示,在多轮调查及听证会期间,中方的立场与关切,从未被欧委会考虑,他们似乎并不看重交流,注意力始终全部放在完成调查上,做完自己想做的。

面对这样的调查,中方也用一句话做了形容:

是赤裸裸的保护主义行为,是制造并升级贸易摩擦,是以“维护公平竞争”为名行“破坏公平竞争”之实,是最大的“不公平”。

面对这样的行径,中方当然要采取措施,进行反制。

事实上,这也不是中方第一次面对来自欧洲的反补贴调查。

根据专业机构梳理,自2010年欧盟对华发起第一起反补贴调查开始,到目前,欧方对华发起了十多起反补贴调查。

其中,最为大家熟知的,就是欧盟对中国光伏产业发起的反补贴和反倾销调查。

中国光伏制造企业主要以出口为主,当时,欧洲是中国光伏企业主要的出口市场。

在这种情况下,欧盟在初裁中计划对中国征收47.6%的关税,无疑是想把中国光伏产业拒之门外。

消息发布后,中欧开展了多轮政府间谈判。最终,欧盟终止了自己征收关税的行动。

中国政府会坚定捍卫中国企业的合法权益。对于中国企业而言,如果欧方的行为损害了自己的利益,中国企业也会发出维护自身权益的声音。

据业内人士透露,中方内部正在推进提高大排量汽油车进口暂定关税的相关程序。

前不久,中国汽车业内人士已经在呼吁提高大排量汽车进口暂定关税,来推动“双碳”目标的实现。

大排量汽车,指的是发动机排量大于2.5升的汽油车。

中国乘联会专门进行了计算,当下,欧洲每年出口到中国的2.5升排量以上的乘用车总金额已经达到了180亿美元。这个数字,高于中国2023年出口到欧洲电动汽车的金额。

如果中方提高临时关税税率,宝马、奔驰等欧洲品牌将最先受到冲击,这也意味着,欧洲对华汽车出口将遭受打击。

对外经贸大学国际贸易专家崔凡告诉谭主,业界呼吁,中方将大排量汽车的进口关税增加到25%,中方如果采取了这样的行动,是在中国对世界贸易组织承诺的范围内提高的,也是完全符合世贸组织规则的。

除了汽车产业之外,谭主了解到,中方预计将于8月底公布对原产于欧盟的进口相关白兰地反倾销调查初裁。

去年,中国酒业协会代表国内白兰地产业正式向商务部提交反倾销调查申请,商务部于今年1月进行立案调查。

中国市场对欧洲白兰地产业有多重要,一个数据足以说明问题:

海关数据显示,欧洲白兰地在全球其他市场销量明显下滑的情况下,中国市场成为了支撑其销量的关键。去年1-9月,欧盟出口到中国的白兰地同比增长超过五分之一。

崔凡表示,中国和欧盟都是世界贸易组织成员,而且都是多方临时上诉仲裁安排的成员,还可以通过争端解决机制开展诉辩,在世贸组织的框架下处理问题。

也就是说,从欧盟公布初裁结果,到作出终裁,这中间,中国可以运用的工具和手段,还有很多。

中国国际经济交流中心的专家张茉楠刚结束访欧行程。她告诉谭主,她此行也和德国、比利时等国的政府官员谈到了有关反补贴的问题。据她观察,欧洲国家更担心对华征收关税后,中国的反制措施。

张茉楠表示,当前只是初裁披露,到7月4日开始征收临时关税,这之间还有一个预留期,留给中国企业和欧盟成员国提出异议。

如果多数欧盟国家反对,这些关税将不能实施。

现在,离作出裁定还有一段时间。亡羊补牢,为时未晚,这也意味着,欧方还有着重回正确轨道的机会。

什么是正确轨道,欧方内部,并不是不清楚。

一个值得注意的细节是,在欧委会决定对进口自中国的电动汽车征收临时反补贴税的消息传出后,德国、匈牙利、瑞典等国家,第一时间站出来表示了反对。

这些国家,恰恰是欧盟内部与中国在新能源汽车领域合作走在前列的国家。

什么是符合这些国家利益的做法,从德国车企宝马集团的董事长齐普策的表态中,可以看出一些端倪。

齐普策表示,加征关税将会阻碍欧洲车企的发展,同时也会损害欧洲自身利益。贸易保护主义势必引发连锁反应——以关税回应关税,以孤立取代合作。

欧洲车企之所以对欧盟委员会加征关税的决定顾虑重重,有一个不可忽略的背景:

国家发展改革委国家信息中心研究员魏琪嘉指出,近年来,宝马、大众、佛吉亚等欧盟企业持续加码在华新能源汽车业务,获得电池、智能化等关键技术。宁德时代、蔚来、比亚迪等中国企业也在德国、匈牙利建厂,助力欧盟电动汽车产业竞争力提升。

在全球化时代,只有发挥比较优势,各国才能获得更好发展。中欧汽车产业虽有竞争,更有合作。

合作之下的双赢,不只体现在汽车行业——与中国加强在新能源汽车领域的合作,还有利于欧洲应对气候变化以及经济的绿色转型。

根据欧洲运输与环境协会数据,2023年欧洲销售的电动汽车中有19.5%(约30万辆)产自中国,按照每辆电动汽车每年可减碳约1.66吨估算,相当于每年减碳49.8万吨。

欧盟一直自诩为全球绿色转型的“先行者”。欧委会对中国电动汽车加征关税的决定,不仅将阻碍其汽车产业转型步伐,也将损毁其绿色转型“先行者”的形象。

事实上,就连欧洲媒体自己都在说,欧盟一边要求消费者转向电动汽车,一边却又试图阻止性价比高的电动汽车的供应,此举荒谬可笑。

国家发展改革委有关负责人表示,合则两利、斗则俱伤,中欧汽车产业高度互补,双方合作有基础、有空间、有前景。中国积极支持各国汽车公平竞争,维护全球汽车产业链供应链稳定。但如果欧盟罔顾自身产业界呼吁、基本市场规律和世贸组织规则,执意对中国电动汽车强加关税,破坏中欧汽车产业合作基础,中方将采取一切必要手段,维护中国企业合法权利。

是选择双赢还是选择损人不利己,欧盟,还有思考的时间。