1980年国产大飞机运10首飞成功,生产线却被拆,设计师写祭文控诉

今天,国产大飞机C919成功商业首飞,据悉国产化率达到60%,这已经是一个相当了不起的成绩了,毕竟美国波音的国产化率也才70%。

C919的机身、内饰、总装已经实现100%国产;在核心技术层面,机电系统和航电系统供应商基本都是中外合资,且中资占比普遍都在50%以上,拥有绝对的话语权。

唯一的短板是动力系统,目前C919的发动机、反推设备、辅助动力设备来自于美资或美法合资的企业,这方面,咱们还得加油。

大飞机拥有几十万个零部件,制造难度不下于常规动力航母;而且大飞机属于商业项目,不能靠燃烧经费去支撑,得自己发展产业链。

产业链的形成是需要时间的,即便我们克服了所有技术难题,想要实现产业链层面的全部国产化,也需要很长时间。

这个时间,通常是十年以上。

大飞机单价和利润都很高,据统计,疫情之前我国每年购买四百多架民航飞机,因为自己没能力生产,这些都要从欧美国家进口。

“8亿件衬衫才换回一架空客,10亿双袜子才能换回一架波音”,这句话道尽无奈。

如此关键的产业,我们为什么不早些入局呢?

熟悉中国工业史的朋友都知道,咱们的航空工业起点很高,第一个五年计划期间,苏联就把最先进的喷气战机技术交给我们了,新中国第一代国产战机歼5、一出道就是世界前五的水平。

1968年,国产轰-6首飞成功,迅速投入批量生产。这款飞机的原型是苏联图-16,但研制期间中苏关系已经破裂,所以只能自力更生,连发动机都是用的国产涡喷-8。

轰-6机身长度超过30米,最大起飞重量超过70吨,这个尺寸和载重能力基本和波音737系列差不多,自然也达到了六七十年代主流商用大飞机的标准。

按理说,有轰-6作为底子,我们实现大飞机的国产化并不困难,只需要把军用转民用就行了。

当时,苏联的图-104客机就是在图-16轰炸机的基础上改造而成的,早在1955年就实现了首飞,所以,中国拥有自己的大飞机,似乎已经指日可待了。

工业部门相关领导也是这么认为的。1970年7月28日,空军航空工业领导小组召开紧急会议,向三机部传达毛主席的指示,要求在一年时间内研制成功航程5000到7000公里的大飞机。

苏联人的大飞机非常粗糙,又吵又颠簸,乘坐体验一言难尽,但如果不讲究这些,用轰-6改一个国产大飞机出来也不是什么难事。

问题是,这款飞机将来要用作领导人出国访问的专机,代表国家形象,对品质的要求并不低,轰-6毕竟是轰炸机,改来改去、舒适性也很难提升,而且还容易陷入失速状态,这让科研人员很头疼。

正当大家一筹莫展之时,1971年12月19日,一架巴基斯坦的波音707客机在新疆着陆时损坏,这可是天赐良机!运10团队派了32个单位、500多人前去研究了三个多月,得到了这款飞机的主要参数,决定放弃轰-6路线,改学波音。

研制大飞机的难度远超预期,时间也一推再推。一直到1980年9月,运10才终于迎来了成功首飞。

运10最大起飞重量达到110吨,5吨商载航程可达8300公里,核心数据基本达到了80年代国际通用大飞机标准。

从1980年9月到1985年2月,运10共飞行了130多个起落,先后飞抵北京、哈尔滨、乌鲁木齐、郑州、合肥、广州、昆明、成都等城市,并7次飞入西藏。

虽然舒适性与稳定性还有待提升,但总算实现了从0到1的突破。如果能及时投入商用,几番迭代优化之后,或许就能把短板补齐,和欧美大飞机一较高下了。

如果单论“国产化率”,运10甚至比现在的C919还要出色。机体国产化率100%,航电和机械系统国产化率96%,只有发动机是进口的。并且整个研发周期里,没有一个外国人参与,是100%的独立研发。

运10首飞成功后,外国媒体给出高度评价:“在得到这种高度复杂技术后,再不能视中国为一个落后国家了!”

“两弹一星”之后,运10项目再次让中国人扬眉吐气!

按理说,运10在1980年就取得了首飞成功,到现在已经过去四十多年了,国产大飞机早该成熟了,为什么一直拖到现在才迎来C919的商业首飞?

原因令人倍感沉重:即将大功告成的运10项目,在1986年被迫让位于“中美合资”的麦道82项目,“国产之光”,最终还是没能战胜“造不如买”!

当年,为了给麦道82腾厂房,运10生产线被拆除,数千技术人员奋斗15年研发出来的各种先进零部件,被当成破铜烂铁全部卖光。

据说,在拆除运10生产线时,现场竟然开展了劳动竞赛,生怕耽误了美国飞机进来的时间!

一念之间,运10从天堂跌落到地狱,成为中国航空人抹不去的伤痛,究竟发生了什么?

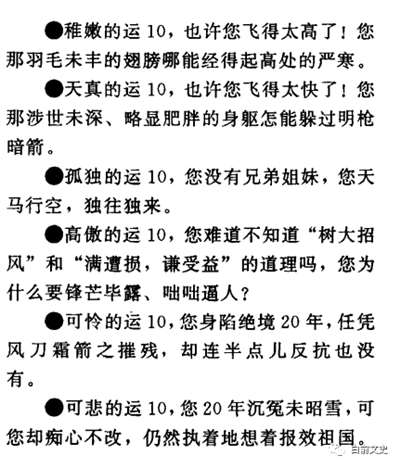

2000年,运10首飞20周年之时,大飞机设计师周济生写了一篇祭文,大家读一读,大概就能知道项目被抛弃的原因了!