卢云峰 吴越 张春泥|中国到底有多少基督徒?——基于中国家庭追踪调查的估计

【内容提要】用中国家庭追踪调查三轮数据(2012年、2014年、2016年),本文对中国基督徒的规模进行了探讨。首先,本文区分了“公开的基督徒”和“隐藏的基督徒”,前者是指在问卷调查中承认自己基督徒身份的人,后者是指不愿意承认自己信仰基督教,但通过其宗教实践以及改变对信仰的提问方式这两方面的数据,可推断其基督徒身份的人。通过对三轮数据的分析,本文估计我国大约有2829万名“公开的基督徒”和近1167万名“隐藏的基督徒”,因此可以认为,2016年我国基督徒大约有3997万人。本文还区分了“名义的基督徒”和“虔诚的基督徒”,前者是指三次调查中只要有任意一次愿意承认自己基督徒身份或信基督教的上帝的人,这部分的规模约有3969万人;后者是指相关宗教实践频率为一月两三次及以上的基督徒,这部分大约有2115万人。

【关键词】基督徒规模 “隐藏的基督徒” “名义的基督徒” 中国家庭追踪调查

一、引言:中国基督徒规模的“数字之争”

当代中国有多少基督徒?这个问题在过去三十年里一直困惑着社会各界,却人言人殊。按照我国政府公布的数据,1949年中国有70万名基督徒,占全国总人口的0.17%(按总人口4亿人计);1982年中共中央下发的《关于我国社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策》(中发[1982]19号文件)称当时大约有300万名基督教徒和300万名天主教徒。1997年国务院新闻办公室发布的《中国的宗教信仰自由》表明中国有1000万名基督徒,约占总人口的0.83%(按总人口12亿人计);根据2005年中央人民政府门户网站有关“基督教”的介绍,当时“我国信仰基督教的人数达1600万,教堂及活动点总数超过5万个,有近3000名牧师,1.5万名教职人员和近11万名义工”。2005年我国总人口为13.07亿人,据此估算,基督徒占总人口的比率约为1.2%。2018年我国发布的第二部宗教白皮书《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》则认为在我国已有3800多万名基督徒。

相比于中国政府官方公布的数据,海外一些宣教机构的估计则大胆得多。2001年,约翰斯通(Patrick Johnstone)与其合作者估计中国有9160万名基督徒,其中新教徒8000万人。艾克曼(David Aikman)认为中国有八千万人信奉基督宗教,照此趋势,中国三分之一的人口有可能在今后三十年内成为基督徒,届时中国也将成为全世界基督徒规模最大的国家。亚洲丰收会(Asia Harvest)的报告估计,中国有8350万名新教徒,其中包括5400万名“家庭教会”成员。2010年世界基督徒资料库(The World Christian Database)认为中国基督徒总数超过一亿人,其中“家庭教会”成员有7000万人。

二、“数字之争”背后的政治与信仰

上述数字的对比反映出中国政府与海外机构对中国基督徒人数的估计存在巨大的差异,黄剑波和翟杰霞形象地称之为“数字之争”。导致这一巨大差异的因素大致有三个:统计范围的差异、各方不同的现实考量,以及统计方法的不严谨。

首先是不同机构对基督徒的统计范围不尽相同。中国官方的统计数据主要来自中国基督教三自爱国运动委员会(以下简称“三自”)汇报的数字。但是,不可否认的是,在“三自”教会以外我国还有很多处于灰色地带的“家庭教会”或独立教会,忽略这部分成员显然会导致低估。当海外宣教机构试图把后者计算在内时,他们所得出的数字自然会高于中国政府的估计。

其次是各方的现实考量有所不同。有学者认为,从宗教管理部门来讲,他们不希望这个数字太大,因为基督教发展太快很可能会被解读为他们工作不力。与此形成对比的是,海外宣教机构则倾向于高估中国基督徒的规模。一方面,“这些宣教机构出于筹款等实际原因的考虑可能存在提高自己所服务和接触到的基督徒的数量,从而作为自己事工果效的一种证明,或者作为自己合法性的一种注脚”;另一方面,他们从信仰上希望 “中华归主”,因而从内心就乐意接受基督教在中国蓬勃发展的夸张估计。早在1983年就有两位旅居美国的家庭教会领袖估计当时中国有一亿名基督徒。过去十年里,海外广泛流传着这样一个说法:据说,国家宗教事务局原局长叶小文2006年在北京大学和中国社会科学院世界宗教研究所的两次闭门会议上提到中国有1.3亿名基督徒。就我们收集的信息所及,最早提出这个说法的是2008年在海外发布的一篇报告。然而,这个报告并没有提供这一说法的来源,也没有任何第三方证据支撑,更没有向叶小文本人确认这一说法,然而它却仍被广泛引用,以至于产生了典型的“睡眠者效应”,即随着时间的流逝,人们不关心信息来源是否可信,最后只记得信息本身。为了考证这一说法,我们访问了北京大学和中国社会科学院当时参加过那两次闭门会议的几位学者,他们表示叶小文未曾说过中国有一亿多名基督徒,但是的确曾经说过中国有一亿多名宗教信徒,或许有人把“宗教信徒”误解成“基督徒”,于是就谬种流传。然而就是这样一个缺少依据的“据说”,却在社会上流传甚广,其背后的社会心态颇令人玩味。

上述这些海外基督教人士的估计在国内得到了一些响应。有意思的是,这些响应者多对基督教的发展持警惕态度。最近一篇题为《西方宗教在中国农村的传播现状》在网络上广泛流传并引起巨大争议。该报告认为“以基督教为主体的西方宗教在经过近三十年的发展后,已经完全取代传统宗教和民间信仰形式,成为我国农村主导性的宗教并且具有唯一的合法性,这一过程还在加速进行”,该报告还认为“基督教信徒和认同基督教的人数应在1亿到1.5亿之间”。在报告的作者看来,基督教作为一种外来宗教,具有极强的渗透性和扩张性,加上“新中国在农村的改造运动对传统信仰的毁灭性打击”,使得它在中国的发展如鱼得水。他们还认为,基督教一教独大的局面破坏了本土的宗教生态,“北方农村有10%—15%的人口被基督教囊括。就国家承认的五大宗教而言,基督教信徒高居首位,在不少地方占宗教信徒的95%以上”。其潜台词就是基督教挤占了其他宗教的生存空间,因此要控制基督教在中国的发展。这种观点在中国大陆并不鲜见,有学者称之为“宗教生态失衡论”。高师宁认为,宗教生态失衡论表现的是一种防范乃至敌视的心理,从对抗角度来解读宗教组织尤其是基督教的规模与发展,视基督教为“威胁”。

导致基督徒规模“数字之争”的第三个原因在于数据采集的途径和方法。无论是中国政府的官方数据还是海外宣教机构的估计,尽管在估计的结果上相差甚远,但他们采集数据的方式是一样的,即都是通过“数人头”来估计规模。政府在统计基督徒人数时会先让各地“三自”教会及基督教协会(简称“基督教两会”)向地方的宗教局提交数据,然后由地方的宗教局向上层层汇报,最后汇总至国家宗教局。海外宣教机构的大多数估计并没有明确地公布数据来源和获取方式,按照黄剑波和翟杰霞的研究,这些数字主要也是根据各地“家庭教会”自报的人数进行汇总估算,“其数据的随意性和不可靠性也是显而易见的”。

根据段琪的研究,那些估计中国基督徒规模人数超过七千万乃至一亿的人大多基于其田野经验或主观感受,而非抽样调查。就宗教研究而言,抽样调查比传统的“数人头”更科学可靠,数据质量更有保证。值得庆幸的是,在过去的二十年间,社会调查开始流行于中国,一些颇具影响力的机构开始采集涉及宗教信仰的调查数据,例如中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)、世界价值观调查(World Value Survey,WVS)、中国居民精神生活调查、中国社会科学院世界宗教研究所的基督教专项调查等。这些调查项目在抽样、问卷设计、调查执行上各有长短,但是它们努力的方向是一致的,即把对宗教事实的争议带回学术范畴,尽量避免其他因素的干扰。这也是本文所要努力的方向。

具体而言,本文将主要采用中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,以下简称“CFPS”)的数据来对基督徒的规模进行估算。该调查在设计上的一些特性允许我们尝试一些新的估计方法。下文我们将详细介绍这一数据并据此呈现在不同估算方法下的基督徒规模。此外,出于比较和交叉验证的需要,我们也会引用其他社会调查的相关数据。

三、方法与数据

CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心执行的全国性、综合性、追踪性的社会调查项目,该调查自2010年基线调查后,于2012年对所有家户和个人样本展开了第一次追踪调查,又于2014年和2016年分别进行了第二次和第三次全样本的追踪调查(以下分别简称“CFPS 2012”“CFPS 2014”“CFPS 2016”)。CFPS的调查对象为中国除新疆、西藏、青海、内蒙古、宁夏、海南、港澳台之外的25个省(直辖市、自治区)的家庭户和样本家庭户中的所有家庭成员。由于这25个省级行政单位的人口约占全国总人口(不含港、澳、台)的95%,因此,CFPS的样本可以近似看作一个具有全国代表性的样本。CFPS采用了多阶段、内隐分层、与人口规模成比例的抽样方法,在2010年基线调查中抽取并发放样本19986户,最终完成了14960户家庭的访问,界定长期追踪的基因成员57155人,其中42590人(33600位成人和8990位少儿)完成了个人问卷的访问。2012年,CFPS对全部个人及家庭样本展开了追踪调查,成功访问到12725户家庭中的42970名个人,家户层面的追踪成功率为85.1%,个人层面的追踪成功率为80.6%。2014年CFPS的第二次追踪访问共计调查了14237户家庭中的45738名个人,家庭追访成功率达89%,个人追访成功率达84%。2016年的第三次追踪访问共计调查了14810户家庭的41761名个人,家庭追访成功率为88%,个人追访成功率为83%。

CFPS不仅提供了有全国代表性的样本,同时也为我们提供了改进宗教测量的试验平台。CFPS在2010年的基线调查没有专门的宗教问题模块,仅在社会组织参与题、日常活动题、时间模块问及被访者加入宗教组织、参与宗教活动的频率和用时。从2012年起,CFPS开始纳入宗教模块,包括信仰归属、宗教实践参与、宗教重要性的评价三个方面的内容。2012年的CFPS明确提问被访者“属于什么宗教”,并设置七个选项:“佛教、道教、伊斯兰教(回教)、基督教(新教)、天主教、无宗教、其他(请注明)。”此外,CFPS 2012还提问了被访者参加宗教活动/事宜的频率,以及宗教对被访者本人的重要性。从2014年起,我们借助CFPS进行了改进宗教测量的试验。我们对2014年的CFPS宗教问题做了如下调整:首先,鉴于中国人的宗教信仰是神灵本位而非宗派本位,我们将提问信仰归属的措辞变换为“您信什么”,选项的表述和内容也做了相应的更改,具体为下述七项:佛/菩萨,道教的神仙,安拉,天主教的天主,基督教的上帝,祖先,以上都不信。其次,考虑到中国人宗教排他性较弱,2014年的追踪调查将宗教信仰归属设为多选题,即允许被访者选择两种或以上的信仰。再次,CFPS对宗教活动的参与频率分不同宗教的主要活动做了跳转分流,即对信仰佛教、道教、祖先的被访者,提问其烧香拜佛的频率,而对信仰伊斯兰教、基督教、天主教的人,提问其做礼拜的频率。我们希望通过提问方式的调整能够更清晰地了解当代中国人的信仰状况。2016年,我们将提问的方式又切换到2012年的提问方式,也就是询问“您属于什么宗教”,然后列出宗教类别供选择。与此同时,2016年对回答“无宗教信仰”者也分别提问了他们做礼拜和烧香拜佛的频率。由于CFPS是追踪样本,我们在比较同一批被访者2012年和2014年或2016年和2014年的答案,就可以了解2014年的改进产生了怎样的影响。

CFPS的设计为估算基督徒规模,尤其是“捕捉”不愿直接承认其宗教身份的信徒,提供了一些新的方式。首先,如上文所介绍,我们在CFPS中轮换采用了两种不同的方式来提问信仰归属,而追踪调查的优势在于每轮调查的对象是同一批人,轮换提问方式不仅可用于发掘中国人对信仰的理解有别于西方人的特点,也有助于找出那些“隐藏的基督徒”。有种观点认为,家庭教会的成员往往出于政治考虑而不愿承认自己信仰基督教。因此,如何在问卷调查中解决这个问题确实需要考虑。我们认为,无论迫于何种压力,真正的基督徒应该不会否认自己信奉耶稣基督。因此,通过2014年调查提问的神灵信仰,并与2016年或2012年传统的宗派本位的问法相比对,我们就能找出哪些人虽然不公开承认自己信仰基督教,但却信仰基督教的上帝。这些人我们称之为“隐藏的基督徒”。虽然这不能排除人们在不同时期可能发生信仰的真实改变,但从数据变动的幅度,以及鉴于在短期之内改信的难度,我们认为CFPS 2014“捕捉到”更高比例的有信仰人群在很大程度上是由问法的改进带来的。我们猜测,这些信上帝却声称不是基督教徒的人很可能就是“家庭教会”的成员。实际上,由于敏感性,在任何入户调查中,我们都不可能将体制内的教会和体制外的教会进行区分。然而,凭借CFPS的追踪性,我们可以通过改变提问方式的办法将这一敏感问题“脱敏”,以此取得可能更接近真实规模的调查结果。

第二,CFPS在2016年的问卷设计中对声称无信仰者也追问了其做礼拜的频率。这就提供了一个从实践角度来找出“隐藏的基督徒”的方式。由于每周做礼拜是基督徒典型的宗教实践活动之一,我们假定几乎每周(频率为一个月两三次及以上)都做礼拜的非信徒或许就是“隐藏的基督徒”。除此之外,我们也可以对声称的基督徒来研究他们参与礼拜的频率,从中分辨出从不参与宗教实践、有名无实的基督徒和信仰与实践相统一的虔诚基督徒。

最后,追踪调查还可以帮助被访者比较准确地把握自身的信仰归属。从某种意义上来讲,接受问卷调查本身也是一个受教育的过程,屡次接受社会调查会改变被访者的观点,社会科学家称之为“追踪调节”(panel conditioning)效应。台湾地区社会变迁调查中有关佛教的数据变迁就曾提供了一个现实的案例。该调查显示,台湾地区佛教徒的比率从1984年的近50%一路下挫到2009年的不到20%,呈现出典型的单边下滑,这似乎表明佛教在台湾地区急遽衰落。然而,事实恰恰相反,在那三十年中,佛教在台湾地区日益兴盛,社会影响越来越大。之所以调查数据与人们的直观感受相背离,可能的一个原因是社会调查本身产生了一些非预期结果。国人很多时候并不清楚何为佛教徒,何为民间信仰,只是因为佛教在社会中影响深远,所以他们都自认为是佛教徒。按照瞿海源的理解,这些人大多数属于民间信仰者,最多可算作“混合佛教徒”;大多数自我认定为佛教徒的人并没有明确的宗派归属。但是,随着社会调查的日益频繁,加上调查的问题越来越具体细致,比如是否吃素,是否拜过师父,是否定期礼佛等,人们逐渐认识到他们所理解的佛教与学者定义的佛教存在很大差异。渐渐地,这些混合佛教徒不再把自己归类为佛教徒,于是出现了混合佛教徒与纯粹佛教徒的分离。反映在数据上就是自我宣称为佛教徒的被访者比率下降,但事实上是那些虔诚度高的佛教徒增加了。我们可以姑且把这种现象称为社会调查的追踪调节效应。同样,追踪调查由于对同一批人群进行多次访问,调查本身更可能产生这种追踪调节效应,表现为被访者在不同轮次的访问中回答不一致,而这种不一致可能只是认知上的差异。但是无论如何,追踪调查将有助于被访问者更准确地认知自己的宗教身份。

CFPS的严谨性、独立性和科学性在社会科学界已经得到广泛认可,其采集的数据涉及诸多领域,有关宗教的问题仅占其中很小一部分,这也有助于降低宗教问题在问卷访问中的敏感性。这些数据为我们提供了了解我国当代基督教的现状的研究资料。在下一部分中,我们将主要以CFPS在2012年、2014年及2016年进行的追踪调查数据为基础,采用不同的方式对基督徒的占比和人数规模进行估计。

四、当代中国基督徒的规模:基于CFPS的分析

如前所述,中国基督徒规模的问题在过去三十年里引起了学界、政界和宗教界的广泛关注,却人言人殊,从2000多万人到1.3亿人,不一而足。基于CFPS数据,我们先区分出四类基督徒:“公开的基督徒”(open Protestants)和“隐藏的基督徒”(hidden Protestants)、“名义的基督徒”(nominal Protestants)和“虔诚的基督徒”(committed Protestants)。所谓“公开的基督徒”就是愿意在问卷调查中承认自己基督徒身份的人,而“隐藏的基督徒”指的是在问卷调查中不愿意承认、公开自己信仰基督教,但是可以通过数据挖掘、推测其可能是基督徒的人;所谓“名义的基督徒”是指在CFPS三次追踪调查中只要有任意一次愿意承认自己基督徒身份或信基督上帝的人,而“虔诚的基督徒”是指宗教实践比较绵密的基督徒。

(一)“公开的基督徒”

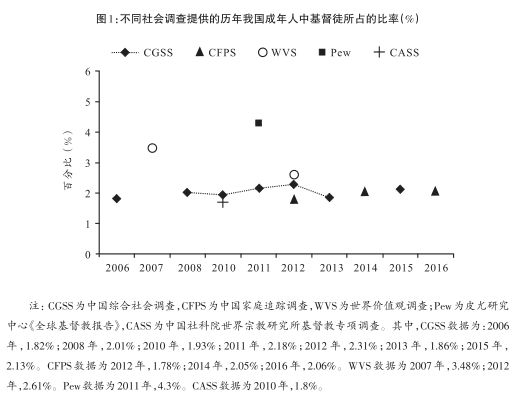

我们将在问卷调查中回答自己拥有基督徒身份的人定义为“公开的基督徒”。如表1所示,CFPS在2016年的调查中,被确定为“公开的基督徒”的占总样本的2.06%,与2014年的比率基本持平,高于2012年的1.78%。事实上,不仅是CFPS,WVS和其他一些调查也显示,近年来在问卷调查中公开声称自己是基督徒的人的比率大多在2%左右(见图1)。若假定我国未成年人的信仰分布与成年人相同,以2015年1%人口抽样调查公布的总人口为基数来估算,CFPS的调查数据显示,2016年我国“公开的基督徒”的人数约为2829万。我们将这一估计记为“估计1”。

(二)“隐藏的基督徒”

上文曾经提到,有学者质疑问卷调查在基督徒规模研究中的适用性,因为问卷调查难以把握我国基督教构成的复杂现状。诚然,我国在合法的“三自”教会之外,还有大量处于灰色地带的“家庭教会”。有研究者认为,属于“家庭教会”的基督徒倾向于隐瞒自己的宗教身份,因而社会调查数据所反映的基督教规模很可能小于真实的规模。这是一个合理的质疑。为了回应这一问题,我们尝试通过对已有数据进一步挖掘来尽可能地找出“隐藏的基督徒”。总的来说,基于目前的数据,我们可以有两种方法,其一是利用宗教实践的数据来找出声称无信仰但有相关实践的信徒;其二是改变提问信仰的方式来捕捉被访者不愿公开表明的宗教身份。

我们首先来看以宗教实践为依据所做的数据修正。宗教实践是指人们参与宗教活动的情况,在问卷调查中常借助参加宗教活动的频繁程度来采集。一般来说,基督徒需要每周礼拜,如果自称无宗教信仰的非信徒几乎每周(或频率为一月两三次及以上)都参加宗教活动,那么我们可以猜测这些人或许就是“隐藏的基督徒”。不过,这一估计也存在高估的风险,因为这些人完全有可能是其他宗教的信仰者,比如天主教、东正教甚至摩门教。

遗憾的是,许多调查在问卷设计时将宗教信仰和宗教实践设为相倚问题,前者被当作后者的过滤条件,即默认非信徒是没有宗教实践的,因而没有对声称无信仰者采集他们的宗教实践信息,这可谓是对中国宗教信仰实践的一种误解。CFPS 2016的问卷则对声称的非信徒群体也提问了他们“做礼拜”的频率,从而为我们提供了估算这一群体规模的数据。

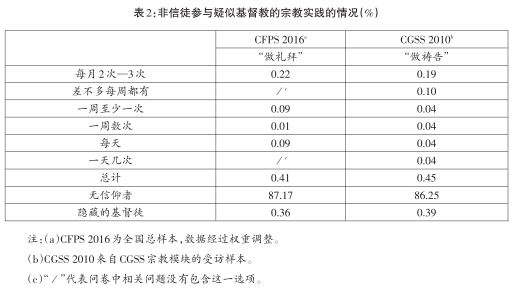

表2显示,CFPS在2016年的调查结果中,约有0.41%的非信徒几乎每周都参加礼拜活动。除了CFPS外,CGSS在2010年的宗教专题模块也向声称无信仰者提问了他们祷告的频率,我们同样发现,非信徒中大约也有0.42%的人几乎每周做祷告(见表2)。若假定所有做礼拜或做祷告的非信徒都是基督徒,则这一“隐藏的基督徒”人群在总人口中的比率约为0.36%,规模大约是494万人。

除了调查宗教实践外,我们还可以通过更改提问方式来捕捉可能持有基督信仰者。这种方法就是利用CFPS在2014年所做的测量试验。我们假定,一部分基督徒或许出于各种考虑不会公开承认自己的宗教身份,但是一般不会否认自己信耶稣基督。基于这样的理解,CFPS在2014年的调查中变换了问卷的提问方式,即提问“您信什么”。由于我们对同一批被访者在2012年和2016年采用的是传统的提问宗教派别的方式,将这些回答与2014年的回答相比较,如果同样的被访者在传统问法中回答自己没有宗教信仰,但在2014年新的问法下回答自己信仰“基督教的上帝”,那我们把他们视为“隐藏的基督徒”。

为了找出这些“隐藏的基督徒”,我们利用了CFPS在2014年和2016年的追踪数据。以2016年的数据为基础,对于在2016年的调查中回答了无宗教信仰的人,如果他们在2014年的调查中选择了“基督教的上帝”作为自己所信的神灵,则这部分人被视为“隐藏的基督徒”。同样地,我们也可以据此界定出其他宗教隐藏的信徒。

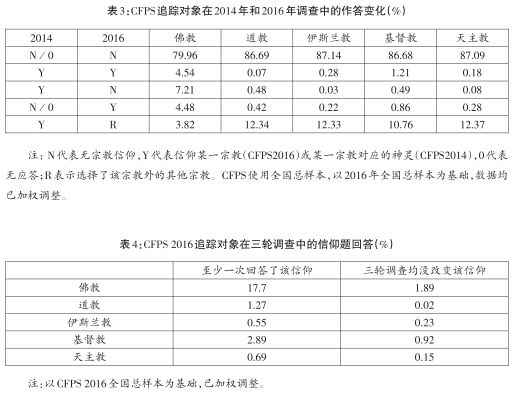

表3呈现了CFPS 2016与CFPS 2014两种提问方式下作答的变化。我们看到在2016年回答无信仰的人中,在2014年回答信佛或菩萨的占总样本的7.21%,信道教的神仙的占0.48%,信安拉的占0.03%,信上帝的占0.49%,信天主的占0.08%。我们将那些在2016年回答无信仰却在2014年选择了信仰“基督教的上帝”的人也称为“隐藏的基督徒”。这部分人群约占总样本的0.49%。

将上述从实践角度和从变换提问方式角度两种方法所做的估计结果合并,并去除两种方法界定出来重合的人群(仅2人),我们得到了“隐藏的基督徒”的比率为0.85%,其对应的人口规模约为1167万人。我们将这一估计称为“估计2”。

需要指出的是,“公开的基督徒”并非全是“三自”教会成员,“隐藏的基督徒”也并非全是“家庭教会”成员或必然是基督徒;目前问卷调查还难以确定其宗派和教会归属。隐藏自己的基督徒(或其他宗教)身份或许是出于各种考虑,也有可能是被访者本身就是“信而不属”,这种情况在西方也非常普遍。但是,我们猜测这部分人如果是基督徒很多应该是“家庭教会”成员。如果能有后续的质性研究去挖掘这部分人的宗教信仰状况,那么将会对把握我国基督教的整体状况非常有帮助。

(三)“名义的基督徒”和“虔诚的基督徒”

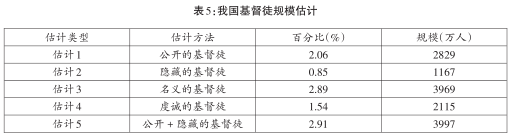

我们把CFPS三次追踪调查中任何一次回答信仰基督教或信“基督教的上帝”的被访者定义为“名义的基督徒”。对其规模的估计称为“估计3”。表4给出了2016年追踪被访者在过去三轮调查中至少有一次回答了具有某个信仰和在三轮调查中都持续回答某一信仰的比率。其中,佛教的比率差异最为悬殊,表明我国自认为信仰佛教的被访者在回答信仰问题时随意性最大。就基督教的情况而言,三年中任意一年回答信教的比率为2.89%,这部分人群被我们视为“名义的基督徒”,其对应的规模约为3969万人。此外,我们也统计了参与三轮调查的2016年追踪被访者中一以贯之选择信仰基督教的比率,即0.92%。

进一步的分析发现,那些自认为信仰基督教的人中不乏有人很少甚至几乎从不参加任何宗教活动,他们只是名义上的基督徒。这种“有信仰却无实践”的现象并非基督教所独有。CFPS 2016显示,在自认为有宗教信仰的被访者中,很多人其实从不参加宗教活动:天主教尤其明显,45.1%的天主教徒从不参加宗教活动,之后是伊斯兰教(43.3%)、基督教(34.0%)、佛教(27.3%)、道教(23.3%)。我们猜测这些人的宗教身份很可能是通过家庭在代际间传递,即从父母那里获得信仰,宗教是他们的一种生活方式,但是他们本身对宗教缺乏热情和参与。不过CFPS没有所有被访者父母的信仰数据,这个猜测有待进一步的确证。

如果把“名义的基督徒”中宗教实践频率为每个月两三次及以上的被访者视为“虔诚的基督徒”,我们发现基督徒的比率缩小至1.54%,其对应的人口规模为2115万人。这一估计被称为“估计4”。

此外,我们还可以将“隐藏的基督徒”与“公开的基督徒”相加,作为“估计5”,对应的规模约为3997万人。估计5和估计3相差不大,因此我们认为,这两个估计比较好地描述了中国当前基督徒规模的总体状况。

(四)小结

综上所述,我们以2016年的CFPS数据作为反映总体的样本,并借助CFPS之前轮次的追踪调查数据得到了对中国基督徒规模的五种估计,具体见表5。从表5中,我们大致可以得出以下几点认识:

第一,从CFPS各轮调查和其他可供参考的社会调查来看,“公开的基督徒”的比率大致围绕2%上下波动。按照CFPS在2016年的调查数据,2.06%的被访者自认为是基督徒,这意味着我国约有2829万名基督徒。无论他们属于“三自”教会,还是“家庭教会”,这些人愿意公开承认自己的基督徒身份,我们可以把他们称为“公开的基督徒”。

第二,除了“公开的基督徒”,还有些人不愿意承认自己的宗教身份。CFPS 2016数据显示,有0.36%的人认为自己不信仰宗教,但几乎每周都做礼拜;另有0.49%的被访者在2016年认为自己不信宗教,却曾在2014年回答他们信“基督教的上帝”。两类人相结合,我们发现约有0.85%的被访者不愿意公开承认自己信仰基督教,但他们或者信耶稣基督,或者经常参加礼拜活动,这部分人我们称之为“隐藏的基督徒”。按照我们的理解,这些人极有可能是“家庭教会”的成员,换算至全国总人口,这部分人总数约为1167万人。当然这只是一个初步的估计,因为2018年的调查将轮换2014年的问题,所以我们期待新的调查数据能进一步厘清这一问题。如果我们能对这部分人进行访谈,去证实他们的宗教身份的话,那将非常有意义,因为这意味着我们能够通过问卷调查的方式进行政治上的“脱敏”,逐步切近实相。

第三,综合CFPS的三轮追踪数据,如果我们把只要有一次选择信仰基督教或信仰基督教的上帝的人都视为基督徒的话,那么2016年有2.89%的被访者曾经至少一次选择过基督教的选项。我们把这部分人称为“名义的基督徒”,换算成总人口,“名义的基督徒”的规模大致为3969万人。

第四,在那些自认为是基督徒或信上帝的被访者当中,很多人几乎从不参加宗教活动,他们完全只是名义上的基督徒。如果剔除这些人,把相关宗教实践频率为一个月两三次及以上的基督徒视为“虔诚的基督徒”的话,那么这部分人的比率为1.54%,换算成总人口,约有2115万名比较虔诚的、经常参加宗教活动的“虔诚的基督徒”。

第五,将“公开的基督徒”与“隐藏的基督徒”的人数相加,我们认为2016年中国大致有3997万名基督徒,包括2829万名“公开的基督徒”和1167万名“隐藏的基督徒”。这与3969万名“名义基督徒”相差不大。估计3与估计5大致相当。根据这两个估计,如果不需要特别精确的话,那么我们可以说2016年中国大致有四千万名基督徒。

五、讨论与结论

中国有多少基督徒的问题绝不是单纯的数字问题或学术问题,其背后纠缠着太多的现实考量。有学者认为,中国的宗教管理机构倾向于“低估”,因为基督徒规模太大意味着他们工作上的“失职”;而海外宣教机构出于其自身利益的考虑倾向于夸大基督徒的规模,因为基督教在中国的蓬勃发展有助于证实他们宣教事工的有效性以便进行资源动员;同样是夸大基督教在中国的影响,宗教生态失衡论者却对基督教持敌视的态度,认为基督教的快速发展破坏了中国的宗教生态。所以在这个问题上,各方看法莫衷一是;即使是在事实判断一致的不同团体中,他们的利益考量和对策取向也截然不同。最关键的是,“三自”教会和“家庭教会”并存的现实状况以及“数人头”式统计方法的缺陷让“数字之争”陷入一个无解的境地,完全成为一个“罗生门”。中国基督徒人数的“数字之争”逐渐沦为立场之争、利益之争,甚至是意气之争。在我们看来,解决这一争议还得回归学术,那就是利用已有的抽样调查数据进行估算。

然而,即便是抽样调查数据,也可能因为调查执行者的立场和调查方式而受到质疑。2010年,中国社会科学院世界宗教研究所在2010年宗教蓝皮书《中国宗教报告(2010)》中发布的一份基督教专项调查报告称基督徒大约占中国人口的1.8%,也即中国的基督徒人数约为2305万人。这个调查曾受到一些质疑,其中就包括认为调查实施者的立场可能不够客观。有人认为,这个报告是由国家宗教局策划和主导的;世界宗教研究所是在国家宗教局的领导和资助下进行调研,这份报告肯定服务于宗教管理部门的利益。因此,在质疑者看来,无论《中国宗教报告(2010)》对外公布的数字是多少,都是调查者从维护部门利益的需求出发,经过周密思考算计之后通过加工、整理的数字,有作假之嫌。

本研究同样遇到类似的质疑。在几次会议陈述之后,网络上对我们的发现进行了很多讨论,其中一个质疑就是我们的研究不独立,是为官方数据进行辩护,因为2018年国务院新闻办公室发布的宗教白皮书也认为目前我国有3800万名基督徒。对此我们有必要进行一些说明。

首先,CFPS 2016的数据是2017年年初就已经全部采集完成,本文的初稿在2017年11月中国社会科学院基督教研究中心和北京大学宗教文化研究院等单位共同主举办的2017年度基督宗教研究论坛上陈述过,2018年3月本文的英文版也在罗马宗座额我略大学(The Pontifical Gregorian University)举办的“中国社会中的基督宗教”会议上陈述过,时间上先于2018年4月3日发表的第二部宗教白皮书《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》。如果说我们的研究与白皮书有关系的话,从时间上看,合理的猜测也应是我们的研究发现可能影响到后者,而非后者影响到我们的研究。

其次,本研究所用数据的科学性已经得到学界的公认。我们采用的CFPS数据是北京大学社会科学调查中心设计及执行的长期追踪调查项目。该调查项目采用严格、科学的抽样方式和标准化的访问流程获取数据。就宗教研究而言,抽样调查与传统的“数人头”的方式相比更加科学可靠,数据质量更有保证。而且,CFPS是一项综合性的社会调查,问卷涉及的领域很多,并非专门针对采集宗教数据而设,在访问过程中能比较好地消除宗教问题在中国社会具有的敏感属性。就宗教身份的测量而言,CFPS作为追踪调查具有普通的一次性横截面调查不具备的优势。一方面,因为历轮调查询问的是同一批人,我们可以通过轮换提问方式来寻找“隐藏的基督徒”;另一方面,问卷调查本身也具有追踪调节效应,多次的追踪调查有助于帮助被访者厘清自己的宗教身份。

最后,也是最重要的一点,本文使用的数据是公开的,使用的估算方法也是公开的。同行对我们使用的估算方法有异议完全可以讨论,可以检验、校正和发展我们的测量工具和估算方法。

外界对本文的另外一个质疑是:本文估计我国2016年的基督徒最高规模为3997万人,但在我们过去的一篇文章中,曾经估计2010年中国基督徒的最高规模为2936万人,两次研究的估计相差1000多万人,为什么前后两个研究报告的数字相差这么大?原因其实很简单:这两个研究依据的是不同的调查数据。上一次的估计主要是基于中国人民大学的CGSS 2010年数据,仅在“隐藏的基督徒”的估算上辅助使用了CFPS 2012和CFPS 2014的数据,而本文的估计则主要是基于CFPS的三轮数据,并以2016年的数据为主,2012年和2014年的数据为辅。具体而言,两次估计的差异可能有以下几个来源:

第一,虽然两个调查的样本都具有全国代表性,但由于覆盖省份不同,对宗教信徒(相当于特殊人群)比率的估算会有一定的影响。其中,CGSS的调查覆盖了全国31个省、市、自治区,而CFPS的基线样本仅来自25个省、市、自治区,不包括内蒙古、西藏、新疆、青海等少数民族聚居的地区。鉴于基督教在这些少数民族聚居省份的发展相对有限,CFPS估计的基督徒比率比CGSS高。

第二,两次研究推算基督徒规模的人口基数不同。上一次估计所使用的中国总人口基数是2010年第六次人口普查的数据,约为133281万人,而本文的估计所使用的中国总人口基数是2015年全国1%人口抽样调查的数据,约为137349万人。由于我们的估算都是先通过抽样调查估计基督徒在总样本中所占比率,再根据人口调查数据推算到规模,因此,从2010年到2016年实际中国人口规模的增长也将反映到我们的估算中。

第三,两次研究对“隐藏的基督徒”比率估算方法也有差异。上一次的估计中采取了“宗教实践/轮换提问”的方式,比率为0.26%至0.3%,而本文的估计则采取了“宗教实践+轮换提问”的方式,比率为 0.85%(0.36%+0.49%)。在通过无信仰者的宗教实践来推定基督徒时,CGSS将做祷告频率或参加宗教组织或场所活动的频率在“差不多每周一次”或以上却自认为没有宗教信仰的人都视为“隐藏的基督徒”,这部分信徒的比率为0.26%,而CFPS 2016是将无信仰者做礼拜频率达“一月2—3次”或以上者都视作“隐藏的基督徒”,其比率为0.36%。我们在CFPS中的估计对“隐藏基督徒”需要达到的宗教实践频率标准相对放宽了一些,因而估计的实践信徒比率会相对高些。在通过轮换提问的方式来推定基督徒时,CGSS本身没有提供轮换提问的方式,因此是基于2012年—2014年的CFPS轮换提问加以估计,得到的信神不信教的“隐藏的基督徒”的比率为0.3%,将这一比率加到CGSS在2010年对“公开的基督徒”比率的估计上,严格来说这并不是最理想的做法,而本文的数据条件已经允许我们就以CFPS 2016的数据为基础,在这个界定更为明确的总体上,计算不信教(2016年)但“信基督教的上帝”(2014年)人数的比率,该比率为0.49%。至于这两个比率的差别,不仅是因为所依据的数据轮次和算法的不同,也不排除追踪调查本身因为个别轮次失访等因素的样本变动和被访者本身信仰的改变等因素造成了这一比率的浮动。

最后,从2010年CGSS显示的“公开的基督徒”的比率为1.93%,到2016年本文所采用的CFPS显示“公开的基督徒”比率为2.06%,按对应的人口基数换算,“公开的基督徒”人数共增长了约257万人,这一增长也有可能是来自基督徒人数事实上的增加,但也不排除前文提到的CFPS的“追踪调节效应”——即通过多次参与追踪调查,信徒能够更清楚地了解和表达自己的宗教身份。

在2018年CFPS的调查中,我们将提问的方式又切换到2014年的提问方式,询问被访者是否信仰耶稣基督。2018年的数据能为探索我国基督徒规模的问题提供进一步的依据。新的数据出来以后,本文所持的一些观点或许还需要修正。我们认为,针对我国“基督徒规模”的探寻将是一个漫长的过程,在此路途中,我们需要不断积累数据和改进测量工具,也需要开放的心态和心平气和的讨论。本文只是这漫漫长途中的一小步,我们希望有更多的研究来质疑和修正我们的发现,让估算一步一步切近实相,也让“数字之争”摆脱立场之争和意气之争,回归学术与理性讨论。